探析崧澤文化在高層住宅外立面設計中的應用

周 峰

(中船第九設計研究院工程有限公司,上海 200090)

1 概述

當前,我國的城市化建設進入從量到質的高質量發展的新時代,尤其是在當前的城鎮化進程當中,面對建設用地日趨緊張,高層住宅仍然是城市建設發展必然選擇的建筑形式之一。而伴隨大規模的快速建設,普通高層住宅建筑出現了外立面形式較為單一、缺乏地域性建筑特征等問題,并引發城市居住環境千城一面的趨勢。因此,如何去發掘本地文脈,體現地域特色文化,結合到建筑設計創作中來,是需要建筑師考慮的問題,也是新時代建筑設計者對于文化自信這一理念的探究和思考。

1.1 崧澤文化概述

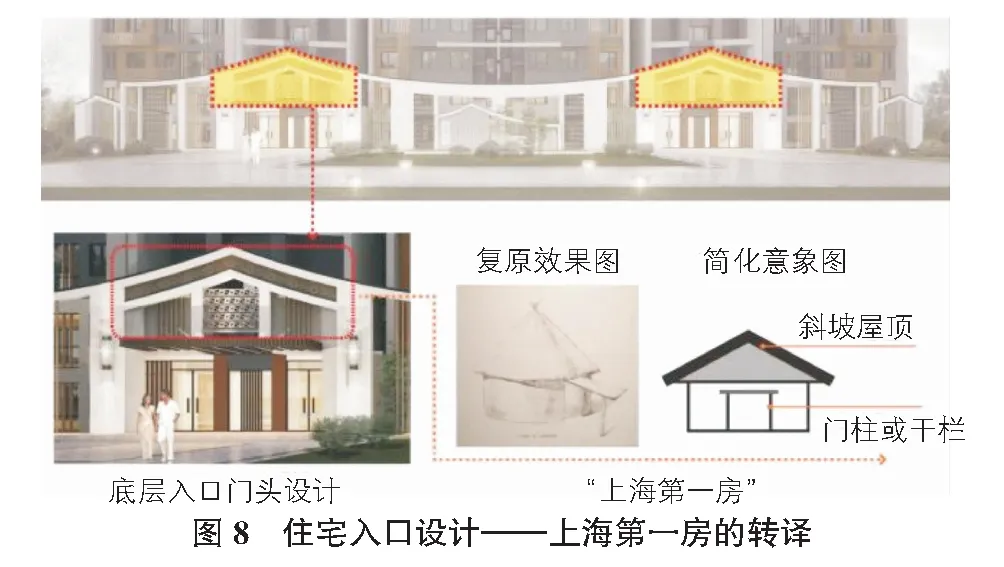

崧澤文化距今約5 300年~6 000年,為新石器時期母系社會向父系社會過渡階段的江南地區史前文化,于1957年以首次在上海市青浦區趙巷鎮崧澤村發現而命名。通過多次考古發掘,出土了大量聚落遺跡和陶器、玉器、石器等珍貴文物,更是發現了“上海第一谷”“上海第一井”“上海第一人”“上海第一房”“上海第一村落”等重大考古成果,贏得了眾多的文化標簽和美譽頭銜[1]。

作為整個長江下游環太湖地區早期歷史中非常重要的一個文化階段,崧澤文化將上海歷史前推至距今6000年前,肇始了中國文明起源的進程。考古學家嚴文明寫過“太湖文明五千年,崧澤良渚踵相連”的詩句,崧澤文化早于良渚文化,并對后者產生了深遠影響。

崧澤古文化遺址一經發現,世人矚目,作為第一個以上海地名命名的文化遺址,曾生活著目前發現最早的上海原住民,被認為是上海之源,上海之根。崧澤文化出土的各類文物反映了自由開放的文化氛圍,展現了匯聚、融合、吸收、創新的藝術魅力,作為海派文化的源頭,體現了過渡融合、兼收并蓄、靈活創新的精神[2]。

1.2 建筑設計的價值

優秀地域文化需要弘揚,現代建筑設計需要創新。崧澤文化作為青浦區一張重要的文化名片,其出土文物頗具藝術造詣,設計理念新穎,設計手法獨特多變,造型富有特色和標志性,沉積了大量的文化資產,為設計師提供了豐富的創作養分,拓展了創作思路與靈感[3]。因此,若將崧澤文化創新性地應用于當地本土的建筑設計中,則能使地域特色文化散發新的魅力、產生新的價值,也滿足了人們對于傳統文化的追求,增強文化認同和自豪感,使地方特色文化得以傳承與發揚。這也為建筑設計如何結合地域特色文化這一命題,提供了更多的可能性。

2 崧澤文化元素的提煉與轉譯

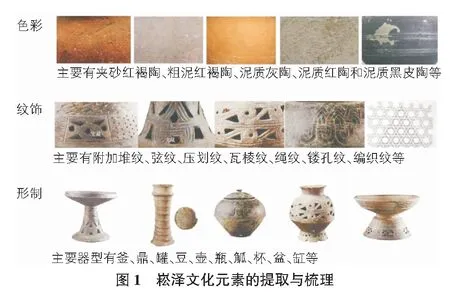

崧澤文化畢竟是古遺址文化,如何將其提煉轉譯并用現代的設計語言運用到建筑外立面上,需要經過建筑設計師的梳理與思考。查閱文獻可知,崧澤文化之美,主要體現在崧澤文化(特別是崧澤文化晚期)的各類出土器物之上。具體表現在各類器物尤其是陶器的形制、造型、裝飾、工藝、色彩和創意等方面獨特的物質表征和審美旨趣[4]。可以說,陶器是崧澤文化之美的集大成者,本文從色彩、紋飾、形制三個方面對其進行梳理提煉(見圖1),形成向建筑語匯的轉譯。

2.1 色彩

崧澤文化色彩之美,體現在出土器物色彩的豐富與妍麗。如崧澤文化陶器根據陶質陶色不同,可以分為夾砂紅褐陶、粗泥紅褐陶、泥質灰陶、泥質紅陶和泥質黑皮陶等幾類。一般炊器以粗泥紅褐陶或夾砂紅褐陶制成,而飲食盛儲器則以泥質陶為主,以灰、黑、紅為主色調。每類陶器由于胎質、摻合料與燒成溫度的差異,在主色調之外又形成豐富的變色,施加彩繪、涂朱和涂漆后,色彩斑斕絢麗。另外,崧澤古文化遺址土層色彩也略有差異,上層土色黃褐,中層土色灰褐,下層土色灰藍[5]。

總體來說,崧澤文化的色彩質樸自然、豐富而協調,并不拘泥于傳統的江南文化中黑白灰色系,給建筑設計帶來以下啟發:1)可在江南黑白色系中,加入紅褐、黃褐、紅灰褐、灰藍色等色彩,作為活躍跳動的點綴色。 2)可多考慮陶色、木色等暖色材質,讓建筑彰顯古色古韻,也更具親和力。

2.2 紋飾

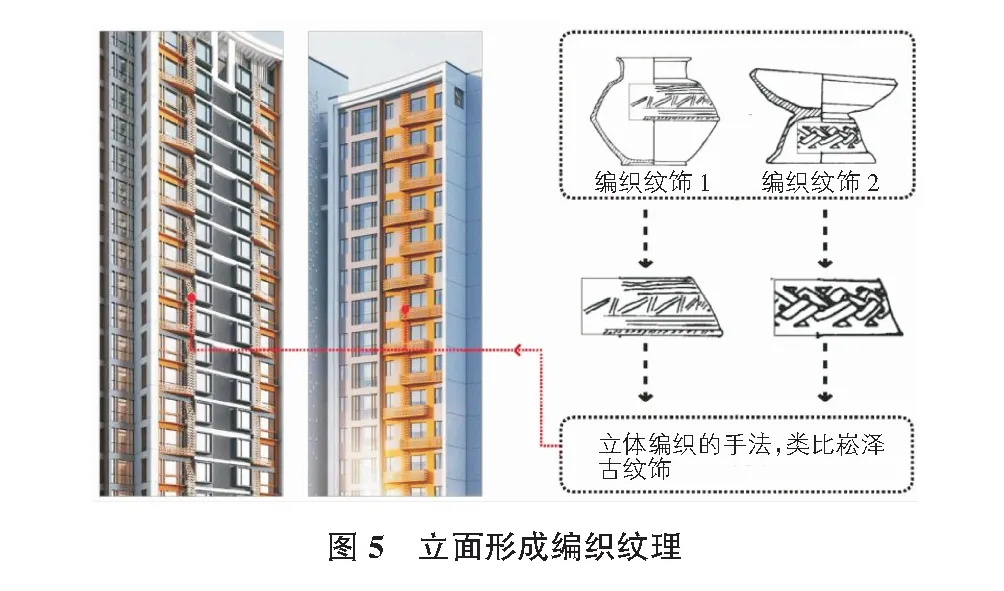

崧澤文化在其特定的社會形態基礎上,發展出了一套獨特的紋飾系統。崧澤文化的紋飾以刻劃在各類陶器上的編織紋為主,有附加堆紋、弦紋、壓劃紋、瓦棱紋、繩紋、鏤孔等,顯示出一種自然樸實的“崧澤風格”。其中,圓與弧邊三角的組合紋最具有代表性,并逐步演化為良渚文化中廣為運用的神獸面部圖案,這也揭示了兩種文化的前后傳承關系。而另一些紋樣已發展為后世所見的編織紋和竹編紋[6],為建筑設計帶來以下啟示:1)建筑立面構件組合上,可引入“編織紋飾”的概念,作為立面元素。2)在立面重點部位可以考慮將崧澤文化中的代表性紋飾作為圖案母題進行裝飾。3)一些較大面積的墻體上可運用鏤孔紋,點綴美化墻體的同時也創造了斑駁獨特的光影效果。

2.3 形制

崧澤文化出土陶器不僅形制多樣,造型多變,而且講究造型和裝飾藝術。器型有釜、鼎、罐、豆、壺、瓶、觚、杯、盆、缸等。這里說的“豆”“杯”都是一種陶器,比如崧澤文化中的“鏤空紋陶豆”和“束腰瓤形杯”都是其中的代表,極具歷史和審美價值,屬于珍品文物[7]。

查閱崧澤遺址出土文物資料的過程中,可以感受到這種遠古文化特有的質樸與簡潔整體的美感,而這種氣質恰與現代建筑的審美核心有著奇妙的相通之處。

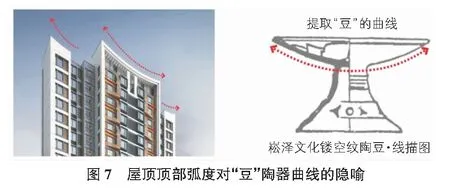

比如“鏤空紋陶豆”的曲線,有著承天接地,輕盈纖細,又體現了豐收、殷實、穩固、圓滿等十分美好的象征寓意。我們完全可以提煉出來,用于屋頂曲線,恰有屋角起翹、反宇向陽之意。

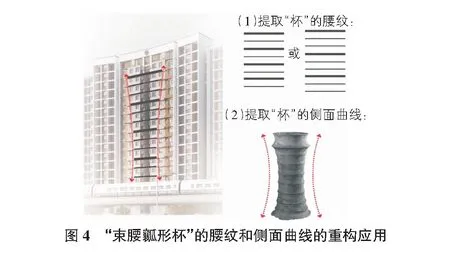

又比如“束腰瓤形杯”,杯身通體施飾瓦棱狀寬凹弦紋,簡約簡潔卻別有情趣,優雅的凹凸流線和舒適的手感完美結合。這種將美的元素融入到日常生活生產器具,使其更為精致,幾乎成為崧澤文化器物共有的特征。這也給了設計很大的靈感啟發,我們可以提取“杯”的腰紋,可類比運用到高層住宅立面樓層線處,或寬或窄,凹凸相間,使立面比例挺拔優美;提取“杯”的側面曲線:可類比運用到高層建筑住宅核心筒處,讓其側墻呈現淺而美的弧度。

3 在高層住宅外立面中的應用方法

高層住宅得益于其可獲得較高的土地使用強度,已成為城市中最普遍的建筑類型之一。相較于高度較低的多層住宅,高層住宅更容易成為城市中公眾的視覺焦點,對一個城市或區域的整體環境起著舉足輕重的作用[8]。

以筆者參與設計的保障房項目為例,該項目位于崧澤文化遺址所在地——青浦區趙巷鎮,總用地面積6.8萬m2,總建筑面積達24.5萬m2,由13棟地上18層的高層住宅組成。項目地理位置優越,北臨軌交17號線而建,公眾視線目之所及,當地政府也希望結合本土特色文化,以此作為展示建設成果的平臺和窗口,目前已獲批在建中。

本文以之為例,探析如何將當地本土特色的崧澤文化元素應用到高層住宅外立面設計中,具體可歸納為以下四種方法。

3.1 直接引用法

直接引用法就是將崧澤文化中一些獨具特色的、標志性的文化元素直接引用到設計中來。這樣的引用能夠將文化元素中的精華與經典,原汁原味地加以保留與呈現,往往能起到畫龍點睛的效果。該方法應用的關鍵在于對文化元素的篩選識別并與建筑立面的融洽結合。

以紋飾的運用為例,方圓結蒂絞形紋是考古專家在崧澤文化中發現并命名的,這一特殊的幾何圖案出現在一些鏤空紋陶豆的盤底。專家一致認為,這種紋飾因包含了陰陽分體、方圓共形的復合思想而極具特征。現在已被提取作為代表崧澤文化的標志,被當地用于文化推廣。在設計中,筆者將這種富有標志性或辨識性的圖案作為點綴建筑重要部位的徽標來使用,將其在建筑頂部類似山花的部位居中設置,就使得建筑形成古典端莊的精神氣質,在突出的位置很好地表達并致敬了崧澤文化(見圖2)。

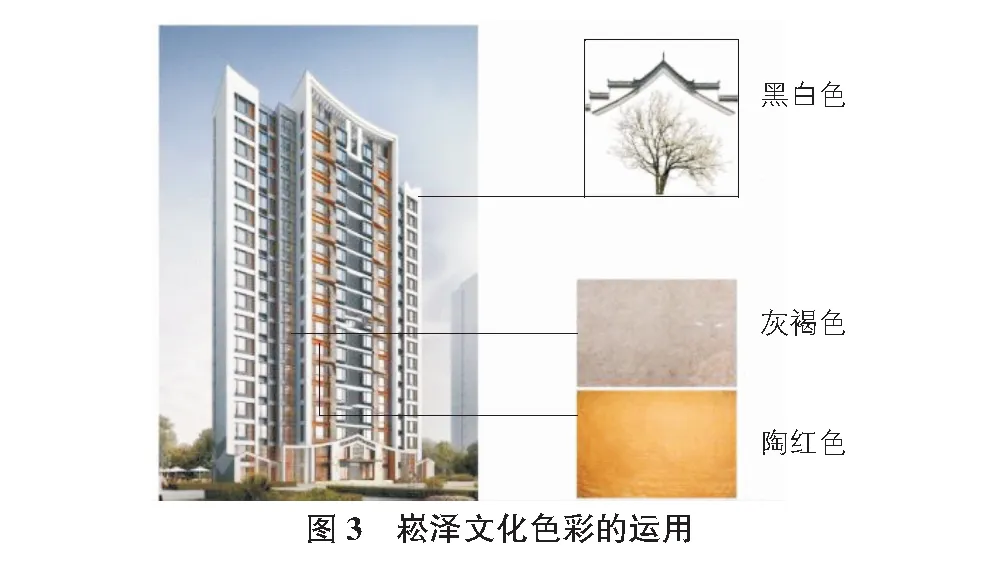

另一個例子就是色彩的運用,在選取青浦當地民居的黑白灰三色作為整個建筑的基礎色之后,項目有意在建筑局部立面上選用崧澤陶器的灰褐色和陶紅色,不僅凸顯了崧澤古風的色彩特點,也為整個小區營造出了溫馨親切的居住氛圍(見圖3)。

這種方法的應用在于精,而不在于多,簡單而巧妙,既能完美融入建筑立面,又能迅速喚起地域特色文化的氛圍與氣質。

3.2 分解重構法

分解重構法就是將崧澤文化的元素分解簡化后重新組構,以合適的比例或形式轉化應用到高層住宅外立面上。高層住宅建筑的外立面有著自身固有的特點,諸如其層數一般在10層~33層,樓層數量較多,而各樓層的戶型平面從下到上往往是完全一致的,這反映在立面上就會呈現出很強的樓層重復性。同時,高層住宅層高一般只有2.8 m~3.0 m,相比辦公等公共建筑的層高低不少。樓層相對比較密集,一定程度上也加劇了立面上樓層肌理的重復性。另外,由于陽臺、空調機位、房間窗或飄窗的大量重復出現,也使得高層住宅立面靈活變化的自由度相對受限。在這個過程中還要融入地域特色文化的表達,往往就會對設計師提出更高的設計要求。

因而,我們對于崧澤文化元素的應用不是盲目和隨意的“拿來主義”,而是通過元素的剝離、分解、重構后,結合高層住宅外立面的自身特點,重新構建再運用。比如受到崧澤文化陶器束腰瓤形杯的啟發,本項目就在建筑立面中運用了提取自這種“杯”的腰紋,結合樓層梁設計了橫向構件,或寬或窄,相間交替,賦予建筑立面如同崧澤古風特有的韻律美。同時也吸取了這種“杯”的側面曲線,立面上的橫向構件整體上形成收分漸變,融入崧澤陶器兩側優雅的弧線(見圖4)。

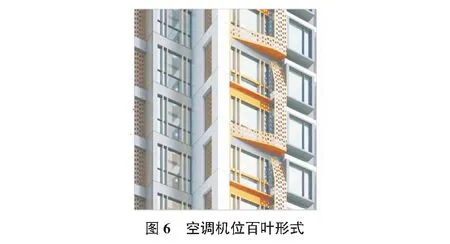

在建筑立面設計中,將崧澤文化中編織紋等紋飾裝飾藝術提取并重組,我們創新性地構建了立體編織的秩序和邏輯,將編織紋理的概念融入立面設計(見圖5)。設計結合空調機位變化,利用高層建筑樓層多且重復的特點,形成特殊立面肌理效果。空調百葉由富有崧澤古風紋樣的穿孔板構成,解決空調機位的立面布置,將其很好地遮蔽起來,在解決功能性需求的同時實現了立面概念的表達(見圖6)。對于刻畫高層住宅建筑立面而言,形成了極佳的光影變化效果,同時也很好地植入了崧澤古文化具象化的表達。

3.3 隱喻轉譯法

隱喻轉譯法就是設計師通過感知、聯想、暗示等手法,將崧澤文化中的特征元素進行主觀意識的再創造,利用符號表達的共通性,讓人直覺上感受到事物意向的一種設計方法。通過隱喻轉譯將崧澤文化運用到外立面設計中,我們首先要理解崧澤文化中典型文物所呈現出的精神內涵并加以提煉,通過抽象、簡化、變形、拼貼等手法轉譯,結合建筑設計語言以形神相似且抽象含蓄的方式設計出新的符號形式,從而烘托整個建筑外立面的意向氛圍。

如本項目的建筑屋頂曲線,是通過立面及平面上的墻體輪廓線弧度變化得到的。而這實際上是模擬轉譯了崧澤陶器“豆”的上部曲線,這樣高層住宅從人視角度來看,其屋頂實現了兩側起翹、反宇向陽的效果,如同崧澤古陶器一般古樸而雅致,舒張而大氣,也和傳統青浦民居氣質一脈相承(見圖7)。

又如筆者通過對崧澤文化古民居的復原效果圖研究后,簡化并提取了其建筑特征。結合本項目在底層入口門頭部位進行重點刻畫設計,融入崧澤古風“上海第一房”的意向,古樸簡約,形式上借鑒了上海第一房的斜坡屋頂及立柱等基礎元素,保留古風形式(見圖8)。借古喻今,寄托了本小區住宅力爭建成“上海第一房”美好寓意,也很好地反映了地方政府民生工程的初心。

3.4 層次呈現法

如果說前文所述幾種應用方法是關于具體操作手段的闡釋,那么本方法則更多的是關于應用策略的建立,也是筆者認為最為內核、最重要的應用思維方法。本質上講,建筑是由“體-面-線-點”幾種層次的元素構成。對應地,人們也是分為“遠觀-近看-觸摸”等幾種層次去理解和感知建筑的。所以,我們設計建筑立面時可以從人們的宏觀感受到微觀體驗等幾個不同層次,去相應尋找與當地本土特色文化的結合點。第一層次就是形體,特別是形體輪廓方面,比如前文所述,本項目在建筑屋頂曲線的塑造找到了與本土文化的契合點。第二層次是塊面,尤其色彩和構件運用方面需多加考慮,正如本項目對于崧澤文化特有色彩的引用,以及立面橫向構件模擬陶器條紋而進行重構組合。第三層次是細節,特別是材質和紋理方面,比如空調百葉的紋飾、陽臺欄桿欄板紋飾、建筑入口的墻體紋飾等,都可以通過設計將崧澤文化最具有代表性的紋理融入,從而讓人們獲得對建筑近距離、更真切的感知和體驗。

通過把崧澤文化在人們感知建筑的三個層次上來呈現,就能使其元素的應用與表達更為全面、立體、豐富,從而傳達出更為深刻和更具感染力的視覺感受。

4 結語

建筑作為人類文化的載體,其外觀設計的水平和形式直接影響著一個區域的環境質量、精神風貌和場所氛圍。作為新時代下仍將大量建設的建筑類型之一,高層住宅的外立面設計理應尋求更多設計內涵,避免各地復制、千城一面的現象。我國地大物博,文化豐富多樣,將當地特色文化充分挖掘出來并結合到建筑設計中去,是一個很好的破題切入點。一方面這給現代建筑設計帶來了新的創作源泉,另一方面也挖掘并展現了地方文化的特色,增強文化認同和自豪感,體現文化自信。筆者結合青浦項目設計實例,以當地的崧澤文化為例,通過對其進行系統梳理與挖掘,提取代表性的特色元素,結合當代建筑設計手法,探討歸納了將其應用于當地高層住宅外立面設計的方法,為新時代下建筑設計者創作出更多具有本土地域文化特色的設計、避免千城一面現象提供了借鑒和啟發。