一維電滲固結(jié)過程中土體性質(zhì)變化規(guī)律研究★

裴美娟,楊 鵬,李樂晗

(蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學土木工程學院,甘肅 蘭州 730060)

1 概述

電滲固結(jié)排水方法是一種優(yōu)良的處理高含水率細顆粒土體的加固方法,土體的電滲系數(shù)對土體顆粒大小不敏感,同時,其排水動力主要依靠電勢場,無需外部荷載的作用,能夠避免軟土因受力發(fā)生剪切破壞。1806年,電滲現(xiàn)象被觀測到,但是直到20世紀30年代中期才首次被應(yīng)用于實際工程,Casgrande成功地將該方法應(yīng)用于鐵路路基的排水,取得了良好效果后,該方法逐步受到了研究者的關(guān)注,開展了大量的試驗、理論研究,推動了該方法的發(fā)展,近年來隨著沿海、沿河工程的建設(shè),電滲法的應(yīng)用得到了迅速發(fā)展[1-2]。

Esrig[3]最先基于疊加原理和太沙基滲流固結(jié)原理,提出了較為完整的一維電滲固結(jié)理論,并給出了不同排水邊界下的解析解。考慮到電滲固結(jié)方程屬于含有源項的二階拋物線型偏微分方程,為了解決復(fù)雜邊界條件下的求解問題,Wan,Mitchell等[4]學者開展了相關(guān)的數(shù)值算法。蘇金強、王釗[5]進一步在Esrig理論模型的基礎(chǔ)上,基于分塊的思想提出了二維電滲固結(jié)理論模型,解決了平行排布形式下的電滲固結(jié)孔壓計算問題。電勢場作為電滲固結(jié)排水的主要驅(qū)動力,電極排布形式是電滲固結(jié)排水加固效果的重要影響因素,不同形式下電勢場分布不同會產(chǎn)生不同的效果,同時不同形式下的排水效率、能耗表現(xiàn)、電流變化幅度及電極腐蝕情況也表現(xiàn)出差異[6-10]。電滲固結(jié)過程中伴隨著復(fù)雜的電化學過程,引發(fā)土體性質(zhì)的變化,導(dǎo)致電滲效率降低,并且在電滲后期表現(xiàn)較為強烈,楊曉宇等[11-12]提出了相關(guān)的分段迭代的算法,實現(xiàn)了有效電勢變化情況下的負孔隙水壓力計算。

電滲固結(jié)過程,由于土體水分的遷移排出,以及化學反應(yīng)的發(fā)生,土體的性質(zhì)實際上是在發(fā)生變化的,電勢場的分布隨著電滲過程的進行處于動態(tài)變化之中,Esrig理論中以及多數(shù)相關(guān)的理論研究中,電勢項是一個常量,與時間無關(guān),導(dǎo)致無法反映出這一客觀因素,計算結(jié)果與真實情況存在偏差。針對這一問題,有必要詳細地確定出電滲過程中土體性質(zhì)以及各項電滲指標變化規(guī)律,分析出引發(fā)變化的原因及影響程度,以此為后續(xù)相關(guān)理論研究提出基礎(chǔ)性的支持。圍繞上述問題,開展了一維電滲固結(jié)模型的試驗研究,分析電滲過程中各項性能及電學指標的變化規(guī)律,有助于進一步認識電滲固結(jié)過程,對電滲排水固結(jié)方法的實際應(yīng)用具有積極促進作用。

2 試驗方案

為進一步探究分析電滲固結(jié)過程中的相關(guān)參數(shù)變化規(guī)律,開展室內(nèi)試驗研究,以實測數(shù)據(jù)分析表征變化規(guī)律,為理論研究、工程應(yīng)用提供支撐。

2.1 試驗?zāi)P图安牧?/h3>

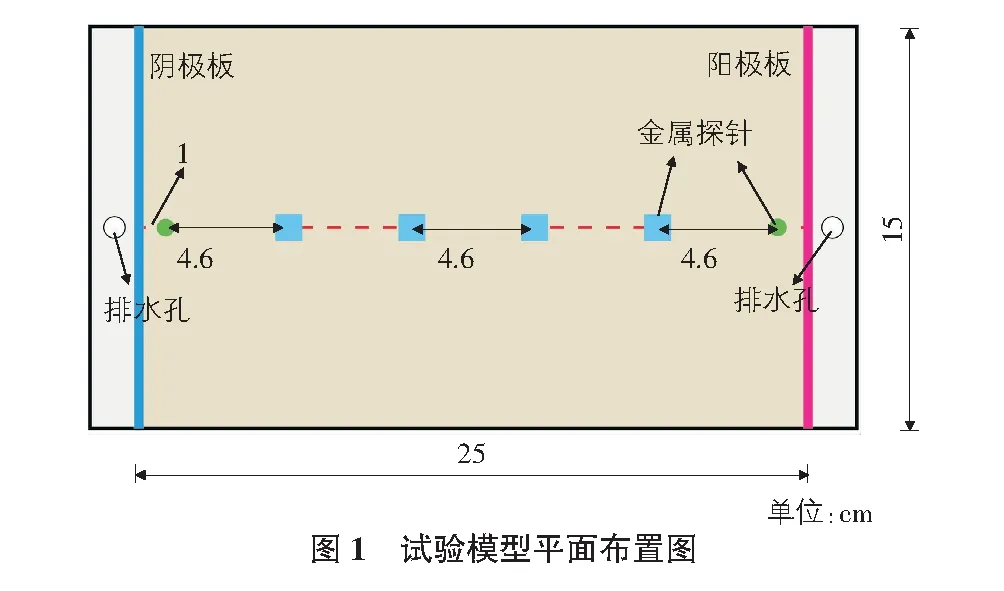

自行設(shè)計了電滲固結(jié)所用的Miller box箱,利用該模型箱進行一維的電滲試驗研究,電滲土體模型長為25 cm,寬度為15 cm,高度為20 cm,在長度方向的左右兩側(cè)配有隔離槽,底部開有排水孔,用于土中水的匯集與排出。土體采用淤泥質(zhì)土,土樣取自某基坑現(xiàn)場,土樣經(jīng)烘干、碾碎進行重塑,配置土體為飽和狀態(tài),電滲前土體含水率(質(zhì)量分數(shù))約為36%。電滲電源采用直流電源,型號為PS-605D,該電源最大供電電壓能夠達到60 V,容許最大電流5 A。試驗中電滲電壓設(shè)置為25 V,即陰極-陽極方向的電勢梯度為1 V/cm;為了測定電滲過程中土體不同位置處電勢值的變化,采用金屬探針進行測定,金屬探針采用細鐵絲制成,直徑約2 mm,其高度約5 cm,金屬探針頂端連接導(dǎo)線引出,以方便萬用表進行電壓測量。電極采用不銹鋼板狀電極,陽極板不開孔,陰極板開有排水孔用于孔隙水的排出。

試驗?zāi)P推矫娌贾脠D見圖1,位于兩端的金屬探針用于測定土體與電極之間的接觸電壓,兩處金屬探針距離電極板均為1 cm,其余金屬探針每隔4.6 cm進行放置,從陰極至陽極金屬探針依次編號1,2,3,4,5,6。兩側(cè)隔離槽底部的排水孔直徑為2 cm,陰極側(cè)隔離槽中加入小顆粒碎石,以防止排出的土體堵塞排水孔。

2.2 試驗步驟

首先,將原狀土體取回后碾壓、烘干進行重塑,然后補水至飽和狀態(tài),并測定土體試樣的含水率;將電極板插入到Miller box箱中,并將電極板與直流電源用導(dǎo)線進行連接。在電極板之間加入試驗土體(如圖2所示),電極板外側(cè)的隔離槽內(nèi)添加細顆粒碎石,防止流出水夾帶的土體堵塞排水孔,在陰極側(cè)的排水孔下放置集水盒,用于收集電滲排出的水。待土體全部加入后,依據(jù)方案在預(yù)定位置處插入金屬探針,金屬探針頂部露出土體表面1 cm。土體高度達到15 cm時停止加入。模型靜置24 h后,啟動電源,直流電源全程保持25 V的電壓,試驗總時間為102.5 h。每2 h進行一次測定電勢值、電流、排水量數(shù)據(jù)的讀取與記錄。

3 試驗結(jié)果分析

圖3為電滲過程中,電流及排水質(zhì)量隨時間的變化曲線。初始時刻電滲模型中的總電流為0.41 A,在前20 h內(nèi),電流下降速度較快,第20小時時,電流值為0.12 A,下降了約70.7%,這反映出電滲過程在這一時間段內(nèi)排水效果較好,在20 h后,電流的變化幅度變得較為平緩,直到電滲結(jié)束,即102.5 h時,電流值降低到了0.03 A。電滲中電流的變化呈現(xiàn)出降低的趨勢,并且在電滲初期電流降低幅度較大,中后期電流變化幅度較小。

而排水量是反映電滲排水效果的重要指標,圖3中排水曲線與電流的變化相反,為單調(diào)遞增的趨勢,并且在初期排水量曲線變化較快,隨著電滲的持續(xù)進行,排水速率在不斷降低,最終接近平緩,結(jié)束時達到排水量為1 173.9 g。

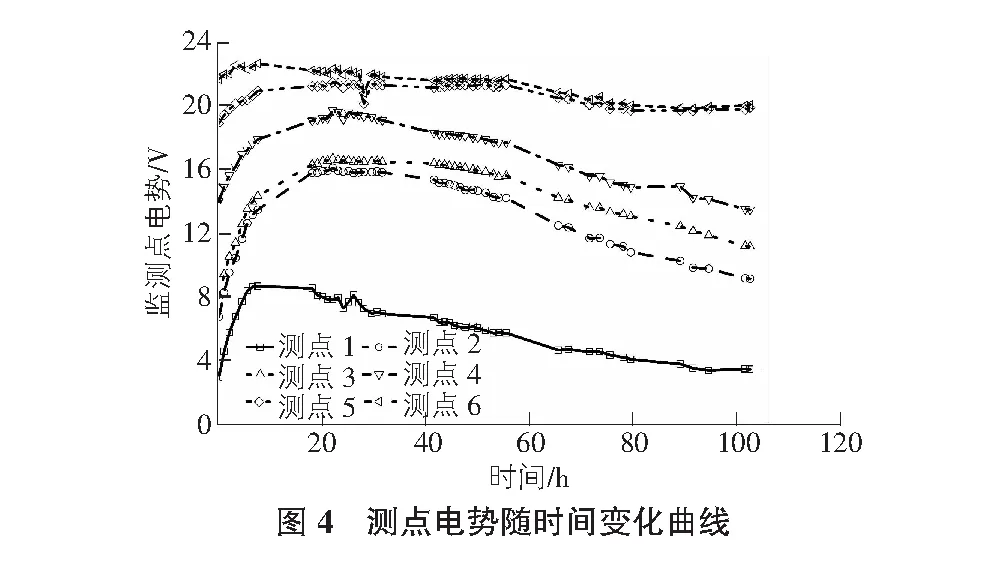

通過金屬探針測定了6個位置處電勢值的變化,這里以陰極為0電勢參考面,即陰極處電勢值記為0,得到各個測定處電勢隨時間變化曲線,如圖4所示。可以看出,各個測定的電勢值均表現(xiàn)出先隨時間增大,后發(fā)生降低的趨勢。并且距離陰極越近,增大幅度越大,越靠近陽極,電勢值的變化幅度越小。

圖5為模型在不同時刻的電勢分布,初始時刻電勢從陰極到陽極基本呈線性分布,而隨著電滲的進行靠近陰極端的測定電勢上升幅度較大,探針2處變化最大,但總體上電勢分布較接近線性分布形式:

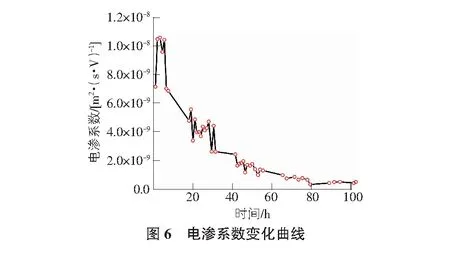

圖6為通過排水量以及土體截面面積和模型長度,利用實測值計算的土體電滲透系數(shù)的變化曲線,公式如式(1)所示:

(1)

其中,ve為電滲流速度;ke為土體電滲透系數(shù),m/(V·s);ΔV為電滲電壓;L為模型長度;A為模型的橫截面面積。

初始時刻模型中孔隙水的量較大,模型剛接通電源后,電化學反應(yīng)明顯,電滲系數(shù)出現(xiàn)突變,在短時間內(nèi)達到峰值后,呈現(xiàn)出降低的趨勢。需要指出的是實測的排水量是總的排水量,包含電滲流和水力滲流,由于電滲中電滲流起主導(dǎo)作用,因此,可以近似的進行替代,進行初步的土體電滲系數(shù)的估算。

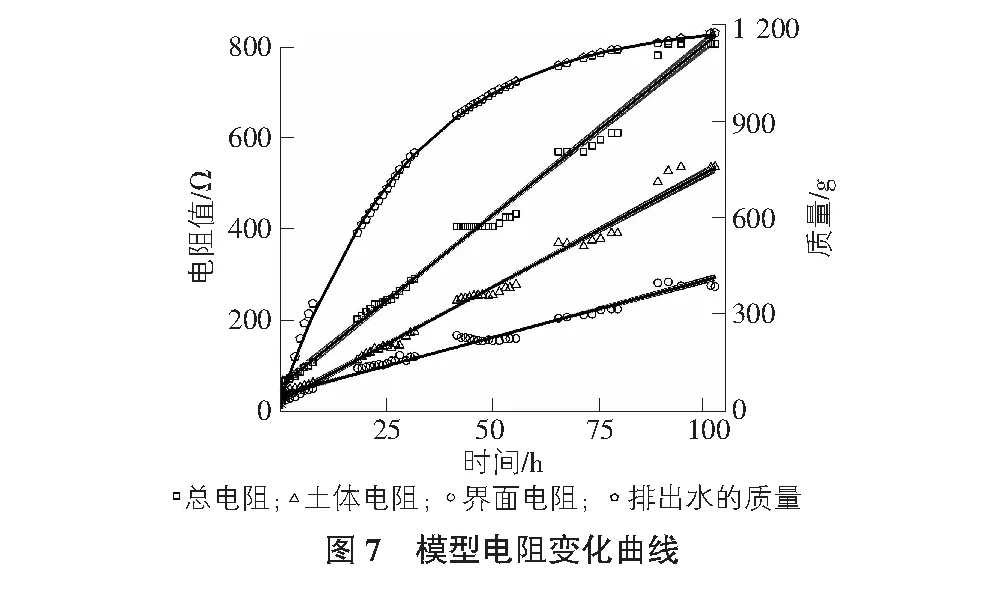

對于一維電滲模型而言,土體電滲模型可以考慮為串聯(lián)電路,通過模型中的總電流是相同的,而總電壓全程保持25 V,因此可以得到模型總電阻的變化,如圖7所示,從初始時刻的60.7 Ω,基本呈線性增大的趨勢,結(jié)束時達到了806.5 Ω,變化幅度較大。由于土體的電導(dǎo)率與土體中的孔隙水相關(guān),電阻的增大直接反映出了土體水分排出的程度。此外,通過金屬探針1和金屬探針6的電勢值,可以計算出陰、陽極的截面電壓值,進而得到土體-電極界面處的電阻變化,見圖7。可以發(fā)現(xiàn),模型中電阻的變化主要是土體電阻的變化,界面電阻變化的影響幅度是小于土體電阻變化的。再者,一維電滲模型中,電阻的變化基本保持了較好的線性趨勢。

綜上,電滲過程中土體性質(zhì)以及電勢場均會隨著電滲的進行發(fā)生一定幅度的改變,這主要與電滲過程中的化學反應(yīng)以及孔隙水的排出有關(guān)。電化學反應(yīng)造成金屬電極腐蝕,進而加大了界面電阻,使得真正作用在土體兩端的電壓下降,造成電滲法后期效率低下、能耗較高的問題。而土體中的孔隙水對于土體的電學性質(zhì)有著較大影響,隨著水分的排出,電滲模型的總電阻持續(xù)增大,當無法進行排水時,電阻大小基本達到峰值。因此,在相關(guān)的電滲固結(jié)理論研究中,有必要考慮這些性質(zhì)變化的影響,尤其應(yīng)當考慮電勢場的變化,Esrig理論中電勢項是一個常量,無法反映出電勢場的實際變化,這是其局限性之一。

4 結(jié)論

為了探究電滲過程中土體性質(zhì)的變化規(guī)律,圍繞該問題展開了室內(nèi)試驗研究,在自制的Miller box箱中進行了試驗研究,測定了土體模型內(nèi)不同位置處的電勢值,分析了測點電勢變化以及模型電阻的變化,主要研究結(jié)論如下:

1)電滲過程中,受到電化學反應(yīng)以及孔隙水的流出,會造成土體電導(dǎo)率的改變,并且排水速度以及電流的變化,均在初期變化幅度較大,中后期逐漸平緩。

2)隨著電滲的進行,土體中各點處的電勢值在發(fā)生改變,主要原因在于兩個方面:a.電極-土體界面的接觸程度發(fā)生了改變,導(dǎo)致接觸電壓的增大,有效電勢出現(xiàn)了降低;b.土體自身電導(dǎo)率的降低并非是均勻的,因此會導(dǎo)致局部部分土體電阻值偏大或偏小,導(dǎo)致各段電壓并非相等。