后疫情時期舊城更新的活化研究

——以廣州市越秀區為例

曾艷婷

(廣州市城市更新規劃設計研究院有限公司 廣東廣州 510000)

廣州市第三產業對地區生產總值增長的貢獻率在2016年首超7 成,2016—2019年平均貢獻率為74.3%。2020年服務業受疫情影響,增速下滑,降至57.5%,尤其對以餐飲、旅游、歷史資源占優勢的老城區的影響更為明顯。本文將探討如何在新形勢下繼續圍繞實現老城市新活力和“四個出新出彩”的總目標,利用舊城特色資源,突破老城區現狀活化利用中開發模式、政策模式、融資模式、參與機制、產業引進的盲點堵點,實現老城市轉危為機,推動老城區高質量發展。

1 工作背景

目前,廣州市老城區54km2范圍內總建筑面積約1 億m2,其中,超半數建筑面積為2000年前建成,其類型除老舊小區,還包括大量的舊商業街、舊樓宇、低效基礎設施、批發市場及具有文化特色的歷史街區、建筑等。老城區存量資源數量極大,通過城市更新,已打造永慶坊、太古倉、泮塘五約等一批優秀的老城區更新項目,釋放價值空間,展現城市文化風貌,有效提升老城區城市品質。但從目前更新對象、市場介入、政府管理等角度來看,老城區存量資源活化利用仍存在以下兩方面問題。

一是對老城區低效存量資源的系統性活化探索不足。目前,本市老城區開展的城市更新項目以老舊小區微改造為主,較少涉及舊商業街、舊樓宇和低效基礎設施、批發市場的改造利用,未能統籌安排城市產業、生態、基礎設施和公共服務功能建筑的連片、復合、立體的更新改造。老城區中20km2歷史城區內的歷史街區和歷史建筑缺少以用促保、永續傳承的更新活化創新探索。

二是針對老城區低效存量資源的更新活化機制不完善。相較于城中村改造,老城區內多種存量資源的活化利用在規劃協調、招商運營、施工報建等多個環節缺乏政策引導,造成老城區內存量資源的活化利用資金來源單一,歷史建筑和合理利用缺乏有效路徑。

2 工作思路

以舊城存量資源為對象,結合廣州舊城特色第三產業,以飲食、旅游、購物、娛樂等4 個維度,從現狀問題、案例借鑒、策略建議的技術路線,探索實現老城市新活力的新模式。

2.1 現狀調研

通過走訪廣州市越秀區舊城區,以現場拍照、問卷、訪談等方式,收集一手資料,梳理客觀情況,發掘有關問題。

2.2 研析國內外舊城更新實踐案例

梳理國內外城市具有代表性的舊城更新實踐案例,研究發展趨勢、探索活化路徑、借鑒經驗并汲取教訓。

2.3 探索更新改造路徑和活化策略

綜合考慮老城區存量資源活化困境以及優勢資源稟賦,參考國內外經驗,發掘潛力并解決問題,進一步探索老城市新活力更新改造路徑及活化策略。

3 四大產業主題的舊城空間活化

3.1 覓食——地方特色餐飲空間的活化

餐飲在廣州的消費結構中占主導地位,在美食遍布的老城中,如陶陶居、廣州酒家、炳勝等老字號的正宗粵菜數不勝數。但如今餐飲市場的份額逐步在發生變化,根據《2021年中國餐飲大數據》,餐飲行業線上訂單爆發式增長,企業數字化深度改造熱度高漲,餐飲企業零售化已成新的增長極。傳統美食店占據了廣州老城區不少的存量空間,隨著外部環境的變化和當前人們生活方式的轉變,加強線下門店體驗以及發展線上下合作共贏也成為活化轉型的切入點。

思考一:政府引導產業發展,設置準入門檻機制。緊密結合當地市場調整街區定位,做好街區產業布局策劃。合理布局餐飲業態組團,串聯街區美食流線,注重空間上舒適度、可視化改造的同時,嚴格把守餐飲店鋪準入門檻,提升顧客在美食街區的消費體驗。

思考二:分離產業鏈條功能,充分利用存量空間。解構前后端產業,盤活街區存量資源,實現資源共享產業共贏。梳理前端倉儲及后端外賣制作配送、周邊產品配套銷售等產業,通過盤活街區存量,打造微倉[1]、共享廚房、電商運營辦公點等新空間(見圖1),迎合餐飲行業數字化運營改革趨勢,合理集聚、高效共享空間資源[2]。

圖1 節日禮盒、共享廚房、微倉

3.2 漫游——歷史文化街區的活化

廣州市北京路是廣州市歷史文化街區重要的代表(見圖2),歷史文化旅游資源眾多,景點間呈點狀分布。走在主街上,千年古道遺址、古樓遺址和大佛古寺等文化旅游景點,都紛紛彰顯著千年古城深厚的文化底蘊,同時,政府在北京路片區對道路空間、公共節點、騎樓商鋪外立面等都做了提升改善。各類資源底蘊豐厚,政府也對空間進行優化,但活力與過去相比仍舊有待提升。

圖2 廣州市北京路歷史文化街區

而造成這種局面,除了受到其他商圈活動競爭影響外,景點缺少系統的組織和策劃,使這些身處鬧市的歷史古跡被密集的居住和商業建筑包圍,變得籍籍無名。其次,最重要的不是外部環境的改善,而是真正吸引人的內核未得到本質改善,傳統和創新如何有效融合,北京路的商業業態,以中低端的商鋪為主,未有較為清晰的招商和產業方向,歷史文化街區和歷史建筑活化不足[3]。

思考一:系統梳理,分類編制更新活化方案。系統梳理舊城歷史文化資源,堅持以歷史文化價值為導向,分類編制以用促保的更新活化方案,防止過度商業化。

思考二:空間聯動,打造廣州超級文化IP。整合區域存量資源,連片策劃歷史文化街區活化方案,實現景點間的空間聯動,打造超級文化IP。

思考三:建立機制,彌補政策指引空白。探索建立歷史文化街區、歷史建筑保護與活化利用機制,補齊資金籌措、騰退與安置、長效保護等方面的政策短板。

3.3 閑逛——現代商貿空間的活力新生

近年來,隨著廣州商業中心東移、電商沖擊和防控等外部因素的影響,加之存在一定設施老舊等問題,那些與中華廣場一樣仍舊存活在城市舊城區核心地段的傳統商場,一般周邊的商圈群偏少,很難形成半日到一日游的購物體驗,人們更愿意去天河、珠江新城等商圈密度大的地區,傳統商圈定位若未隨著城市發展變化有所調整,其終究與所在地區需求不匹配,逐漸活力欠佳(見圖3)。

圖3 廣州中心城區商場分布圖

隨著“Z 世代”“國潮”“海外購”等新形式不斷出現,以傳統商廈為載體的老牌商場再難以滿足消費者的多樣化需求,亟需謀求一條轉型升級之路。

思考一:空間翻新,注重體驗感和功能性創新設計。設計上以人本角度,更注重體驗感的細節和功能性的創新,營造趣味性公共空間,重構內部結構。

思考二:業態更新,注重自身業態升級和區域錯位發展。連片謀劃區域產業發展,明確自身發展定位,與商圈內的各綜合體的商業業態發展形成錯位聯動[4]。

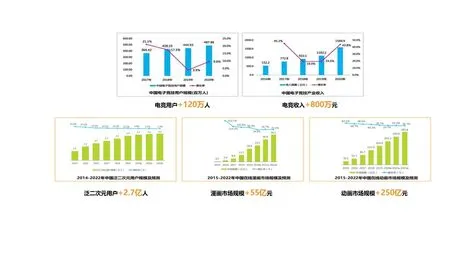

3.4 樂娛——次元文化產業的激活

廣州是國內動漫行業的領頭羊,擁有動畫、漫畫、電影、玩具、手辦、游戲、服裝、主題樂園等全動漫產業鏈條[5],產業空間主要集中在越秀區,但相關產業在空間布局上主要還是呈現自發且零散分布狀態(見圖4)。

圖4 廣州市舊城區動漫產業鏈條分布圖

“宅經濟”近幾年異軍突起,需求巨大,自發形成的產業空間困境漸顯,進一步發展的用地受限,導致一方面缺少成長型企業孵化及加速發展空間載體,另一方面產業集聚效應有待進一步激發更多創意及活力(見圖5)。

圖5 全國近五年“宅經濟”數據分析圖

思考一:激發商業空間活力,重鑄“泛娛樂綜合體”。充分挖掘產業成熟片區周邊的低效存量傳統商業綜合體、低效辦公樓宇,進行產業轉型升級,注入產業新活力,大力策劃各類主題活動,打造動漫體驗主題街區。

思考二:釋放載體空間,打造“灣區數字文化夢工廠”。通過就近原則,選取周邊自住率較低的老舊小區、閑時空置會展中心、附近的成人教育設施空間,提供初創、培養、教育等空間,開展文化展覽、聯名集市、漫畫比賽、中小學生校園參觀等多種活動,為產業發展提供持續活力,打造數字文化全產業鏈[6]。

4 結語

后疫情時期,認清老城市具有的資源優勢和存在問題,使用合理有效的工作策略,實現舊街區新繁榮、舊商圈新發展、老城市新活力,采用微改造的“繡花”功夫,為城市高質量和精細化發展出謀獻策,讓廣州這座千年古城文化得到更好的保護和傳承,實現城市高質量發展。