翻轉“衣服正反面” 散熱保溫隨心換

“微納尺度光熱調控及應用”就是研究光與微納米尺度結構的相互作用,產生光與熱的相互轉換。該項目由浙江大學、西湖大學合作完成。

在光吸收方面,研究團隊首次實現真空環境下光致物體運動。該研究擺脫了傳統光驅動對液體環境的依賴,開辟了非液體環境下光驅動的細分領域。研究團隊還研發出用于模擬運算的微分器件,研究成果入選了“2017中國光學十大進展”。在熱輻射方面,研究團隊利用微納光子結構復合相變材料,通過光場的局域增強放大熱輻射的變化,成功突破熱輻射調控的瓶頸。使用研究團隊創新的材料結構體系,目標溫度變化不到10℃即可實現。

基于微納尺度光熱調控,研究團隊還研發出具有保溫、散熱、發電等多功能的熱管理織物。相當于一件“衣服”僅需進行“正反面”翻轉,就能如室內空調一般切換散熱和保溫兩種模式,并且這件“衣服”還可以用于熱發電,為隨身佩戴的可穿戴電子設備充電。這種工藝還可以應用于建筑物的熱管理、紅外偽裝等。下一步,團隊將繼續探索微納尺度下光與物質相互作用的機理,并加快推進光熱納米驅動等新技術走出實驗室、走向市場。

“逮住”逃逸癌細胞 肝癌治療更精準

浙大一院黨委書記、肝膽胰外科專家梁廷波教授科研團隊的研究成果“肝細胞癌免疫逃逸機制”豐富了現有腫瘤免疫逃逸理論,提升了浙江省在肝癌研究領域的競爭優勢。

如果把人體免疫細胞比作“警察”,那對于健康人體來說,細胞衰老、損傷、變異等產生的“敵壞分子”會被“警察”第一時間發現并清除。然而,肝癌細胞過于狡猾,使用了“變裝術”,誘騙“警察”相信它是正常的細胞,從而逃過追捕、肆意生長。那么,肝癌細胞在最初階段是如何逃避免疫監視的?生長過程中如何對抗局部免疫攻擊?肝癌細胞轉移時又是如何抵抗外周免疫清除的?

圍繞這些核心問題,梁廷波科研團隊瞄準肝癌起始、生長、轉移三個發生發展關鍵階段,進行了深入、系統研究,全面解析了肝癌免疫逃逸機制,取得了一系列原創性成果。

梁廷波教授表示,免疫治療只對大約15%的肝癌患者有效,這項研究試圖尋找其背后的原因,即適合免疫治療的患者類型的判斷依據。這項研究成果的意義在于,未來對于肝癌的免疫治療會更加精準,在提高療效的同時減少不必要的副作用。

浙江省科技進步獎一等獎

雌蠶可以無性克隆 雌雄鑒別無需人工

在浙江省農業新品種選育重大專項與國家蠶桑產業技術體系資助下,歷時20余年,“基于雌蠶無性克隆與限性斑紋技術的家蠶新品種選育及應用”成果終于“破繭成蝶”。

家蠶的雌蛾偶爾產出的未受精卵也能發育成新個體,這一現象被稱為孤雌生殖或無性克隆。以這種方式繼代的品種被稱為雌蠶無性克隆系。不少國內外專家在雌蠶無性克隆誘導方面已經做過大量研究,但其后代孵化率難以突破10%,這也意味著對于實際生產而言毫無利用價值。省農科院蠶桑與茶葉研究所所長王永強團隊在20年前踏上了雌蠶無性克隆技術的實用化系列研究之路,通過20多年的累代選育,把雌蠶無性克隆系的孵化率提高到了90%。

通過無性克隆,雌蠶已經不需要鑒別,雄蠶則可依據限性卵色性狀,能在卵期將雄卵分離出來與雌蠶組配生產雜交種。家蠶限性斑紋技術目前已應用于實際生產,即便不是熟練工,操作人員也能根據蠶體斑紋的有無迅速準確地將雌雄蠶分開,從而實現蠶種輕簡化生產。

為了更好地應用于生產實踐,極大程度地壓縮勞動力成本,團隊還研發了雌蛾集團取卵機應用于雌蠶無性克隆,巧妙彌補了人工取卵效率低、易損傷的缺陷;研發了CCD雌雄蠶卵色選機,利用彩色CCD攝像等技術,將分選速度提高了200倍。這樣一來,蠶種繁育完全實現了機械化與智能化,“免雌雄鑒別”在實際生產中終于從不可能變成了可能。

海水化作洗滌液船舶脫硫有幫手

浙能集團與浙江大學聯合研發的“船舶尾氣高效凈化關鍵技術及應用”,可以把遠洋船舶排放的尾氣中的二氧化硫降到極低水平,完全符合國際海事組織規定的排放標準。“一艘30萬噸油輪,原來排放的廢氣含硫量達3.5%,相當于40萬輛汽車的排放量。而安裝了脫硫裝置后,排放量可以降低至0.1%。”浙能邁領環境科技有限公司董事長王汝能介紹道。

王汝能說,在海水吸收效率不足,或在各國規定限定區域航行時,以氫氧化鎂或氫氧化鈉溶液為洗滌液的閉式循環脫硫系統就能脫穎而出。因此,同時具有開式和閉式合在一起的混合式船舶脫硫裝置是浙能邁領最有全球競爭力的產品,目前該產品市場占有率和投用率已居全球第一。

據悉,歷經18年產學研合作,該技術獲授權專利46項,軟件著作權9件,成果獲“國際領先水平”及“全國首臺套”鑒定,得到了中國、美國、挪威、德國、法國等全球七大船級社認證,為助推我國成為世界船舶制造強國和綠色航運強國提供了關鍵科技支撐。

中國工程院院士、白馬湖實驗室主任、浙江大學高翔教授表示:“該項目攻克了船舶尾氣高效脫硝、脫硫等關鍵技術,解決了船舶尾氣清潔排放的問題,在全世界實現了規模化推廣應用,下一步還要著力推動解決低碳排放的問題。”

浙江省科技進步獎一等獎

城市治理智慧升級全市泊位統一指揮

浙江大學與城云科技聯手完成的“城市治理大數據智能關鍵技術及應用”成果應用于杭州城市大腦停車系統的便民應用場景。

借助城市大腦,杭州將打造全國首個城市級停車系統,為緩解城市停車難提供了新思路——在杭州市城管局指揮中心的大屏幕上記錄著普查泊位、接入泊位、當前占用泊位等實時數據。目前,該系統已經實現了杭州全市覆蓋,接入了140多萬個泊位。

“量化后的精細化管理是一個方面。后續在建設停車場、停車價格引導等方面,通過這些基礎數據分析之后,可以為建設部門、發改部門等建設規劃停車場提供精確的數據參考。”城云科技副總裁、技術研究院院長毛云青說。

快速的城市化給現代城市治理帶來了許多挑戰,其中數據分散、場景復雜、決策低效是最常見的三大挑戰。針對這些挑戰,團隊通過創新性地面向城市治理的非結構化數據管理技術、智能視覺感知技術、城市治理指揮調度與決策分析技術等3大關鍵技術突破,為城市數字治理能力的提升提供了高效的“智能引擎”。截至目前,基于該項目的技術成果,已沉淀了200余個城市治理大數據智能算法模型、50余個數智應用產品,并廣泛和深度應用于浙江、內蒙古、湖南、云南等全國各地的800多個城市的治理項目,助力實現城市治理向智能化、高效化、現代化轉變。

浙江省技術發明獎一等獎

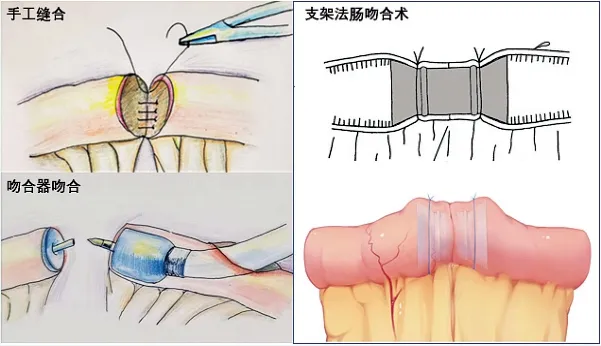

發揮人體愈合能力 體內完成支架降解

近日,浙大邵逸夫醫院院長蔡秀軍教授團隊發明了“可降解支架的研制與支架法空腔臟器吻合術的創建及應用”,尤其在結直腸手術中,可以有效發揮人體組織的愈合能力,避免二次回納手術。據介紹,這類支架主要由聚乙醇酸制成,在人體內可降解為二氧化碳和水,且含有硫酸鋇,可以通過 X 射線監測其位置及降解情況,通過調整材料比例還可以改變支架的降解時間。

“根據臨床需求,我們又增加了阻隔膜片。把這個支架放到腸腔里,它可以阻斷小腸的內容物流入大腸,保護吻合口,在支架上方放一根引流管,把內容物引流到體外。等到吻合口愈合,轉流支架就會崩解,不需要二次手術。”蔡秀軍說。

與傳統腸吻合方法不同,新技術不需要在吻合口部位一針一線地縫合,明顯簡化了腸吻合操作,縮短了吻合時間,且容易學習掌握;同時,避免了縫合造成的吻合口黏膜下血管的破壞,有利于吻合口部位組織愈合。吻合口愈合后,支架適時降解并從消化道排出,人體內無異物殘留。支架在腸漏、腸穿孔及腹腔感染等特殊環境下實現一期吻合或修補,并可用于戰地腸道破裂或斷裂的一期修補,方法簡單,容易掌握。

“約三周后,低位腸吻合口愈合,轉流支架也在人體內完成降解,腸道恢復通暢,適時拔除引流管即可,避免第二次造口回納手術。”蔡秀軍說。通過縮短治療周期、簡化手術步驟,患者的生理、心理負擔也將隨之減輕。