BIM 技術在復雜市域環境逆錯層式深基坑工程中的應用

朱金林,袁梓瑞,徐成皓

(1.江蘇省地礦局第三地質大隊,江蘇 鎮江 212111;2.江蘇科技大學,江蘇 鎮江 212003)

0 引言

隨著國家城市化和經濟建設的快速發展,城市用地越來越緊張,地下空間與工程的深入開發利用促使基坑工程的開挖深度和規模不斷增大[1]。深基坑的地質條件和周邊環境也趨于復雜化,其對基坑進行實時監測是十分必要的,而常規手段獲取的數據通過文字、表格及二維曲線無法讓管理人員直觀地看到基坑的整體變形時間趨勢[2]。建筑信息模型(building information modeling, BIM)是對于項目進行設計、施工和運營維護管理的一種新型過程方法[3]。將BIM 技術引入項目施工中,建立BIM 模型,不僅可以對施工場地進行優化布置、而且為復雜的施工工藝進行技術交底、質量檢查、資料收集及進度模擬等提供理論依據[4]。

關于BIM 技術在基坑工程中的應用方面,已有眾多學者開展研究,如吳清平等[5]借助BIM 技術對上海SOHO 天山廣場超大深基坑的施工全過程進行模擬與分析,結果表明,BIM 建立的三維模型及漫游動畫可以對施工中具體部位與管理進行預測和修正;彭曙光[6]通過對比傳統基坑設計與BIM 技術在深基坑工程設計中的應用,發現BIM 技術對于提高設計效率及后期施工質量具有顯著優勢;楊敏[7]提出利用參數化建模的方法進行基坑支護結構的創建,并進行優化調整;慕冬冬[8]以武漢綠地中心深基坑工程為例,運用BIM 軟件Revit建立基坑三維模型,并用Navisworks 軟件進行碰撞檢查和施工模擬,對基坑支護結構復雜節點進行深化設計。張燕[9]在鐵四院總部大樓基坑工程中采用BIM 技術,建立三維地質模型和支護結構模型,并對基坑開挖的施工工況進行模擬。結果表明,BIM 技術不僅可以揭示地層的連續性、校核和檢驗支護結構及基礎持力層位置,而且Revit 自帶的明細表功能可以快速、精確地統計各類支護構件的數量以及開挖土石方量。

綜上,BIM 技術在基坑工程中已有初步應用,對基坑工程的合理施工具有重要指導意義,然而,由于BIM技術在基坑工程中的應用仍處于起步階段,在復雜地域,無法表達地質構造,尤其對于復雜市域條件下的逆錯層式深基坑工程的研究分析很難。因此,本文以丹陽市某逆錯層式深基坑工程為依托,采用工程實際地質條件和巖土物理力學參數,對基坑的支護結構進行綜合設計,并借助Revit、Fuzor 及Naviswork 等軟件,建立了該項目的巖土工程BIM 三維仿真模型。之后結合勘察資料及周邊環境,建立基坑支護結構模型,進一步模擬動態施工過程,實現三維立體支護效果,并對該基坑支護結構碰撞問題進行分析。

1 工程背景

1.1 項目信息

擬建深基坑工程為丹陽某建設項目地下室基坑支護工程,該項目位于鎮江丹陽市新民中路南側、城河路西側。項目場地位于丹陽市中心,周邊環境復雜,場地北側、東側及西側紅線外均存在已建5~6 層磚混結構居民樓,場地南側紅線外為內城河。

項目場地整平標高為7.50m,地下室負二層底標高為-2.50m,基坑的開挖深度為10.00m。地下室負一層底標高為1.30m,基坑挖深6.20m。基坑周長約740m,基坑面積約22500m2。基坑形狀不規則,地下室負二層平面與地下室負一層平面不統一,存在錯層。

1.2 工程地質條件

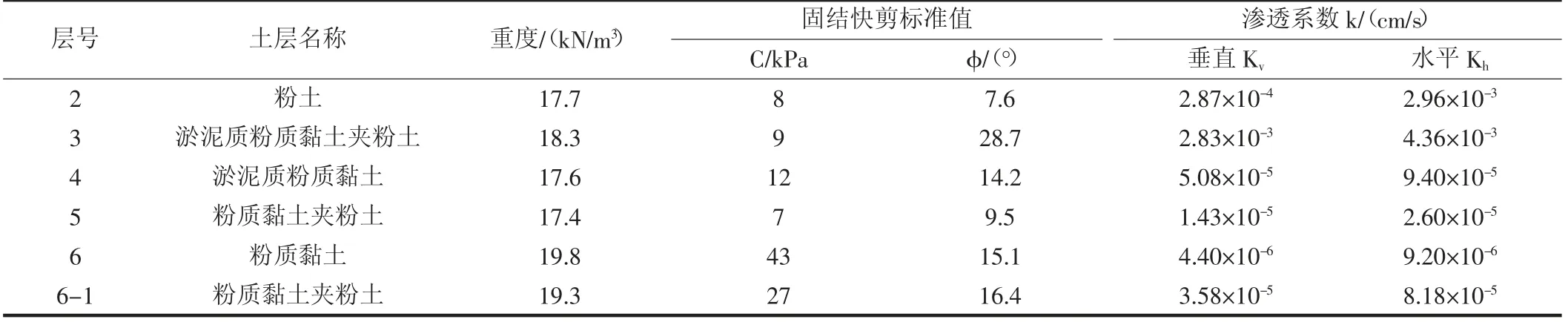

根據基坑工程巖土工程勘察報告,可知場地上覆土層為第四系全新統人工填土、粉土、淤泥質粉質粘土夾粉土、淤泥質粉質粘土、粉質粘土和粉質粘土夾粉土,上更新統粉質粘土,下伏基巖為白堊系(K2)砂巖。本場地的地下水類型主要為孔隙潛水和基巖裂隙水。孔隙潛水初見水位埋深0.91~2.25m,穩定水位埋深0.82~2.15m,水位為5.90~6.18m。水位受季節性變化及附近河水位影響較大,年變化幅度一般在1.2m 左右。含水層厚度較大,對工程施工影響較大。基坑開挖影響范圍內土層的主要物理力學參數如表1 所示。

表1 土層物理力學參數

1.3 基坑工程特點

(1)場地周邊環境復雜。場地三面為已建5~6 層居民樓,一面為內城河,若基坑開挖導致周邊較大變形,將危及居民樓安全;若地下水未合理控制,內城河中水將滲進基坑內,坑外水位下降較大,出現沉降問題,造成安全事故。

(2)地下室形狀不規則,施工用地緊張,基坑開挖邊線不規則。

(3)地下室負二層平面與地下室負一層平面不統一,存在錯層,需考慮地下負一、二層相對高差。若采取支撐結構體系,需明確支撐換撐與地下室底板施工順序。

(4)場地工程地質條件差,地下水豐富,場地分布土層②層粉土具有一定的透水性,且③層淤泥質粉質粘土夾粉土及④層淤泥質粉質粘土厚度較大,開挖時易產生較大變形。

2 基坑工程模型的建立

根據初始設計方案,運用Revit 中的“概念體量”功能創建基坑體量。首先新建一個基坑概念體量,在概念體量內建立基坑標高,然后導入CAD 設計圖紙,建立基坑體量,如圖1 所示。

圖1 基坑體量模型

把建立好的基坑體量模型載入到新建項目中,基坑形狀已基本確立,此時的三維基坑模型相當于現實環境中基坑土方開挖后階段。之后,進行基坑支護方案的設計與分析并建立基坑支護模型。

根據基坑工程施工順序,依次建立基坑坡面模型、支護樁、冠梁以及內支撐等相關結構構件,最后,建立土釘、腰梁及其他剩余構件。具體建模步驟如下。

(1)導入CAD 圖紙。

根據導入結果,依次建立基坑止水樁、支護樁、上部周圍擋土墻模型以及樁頂冠梁模型。擋土墻、支護樁、內支撐、冠梁及格構柱等局部構件模型,整體基坑支護模型。由于后期需要對模型進行可視化處理和施工模擬,本基坑模型需要按照相關施工工藝流程進行展開。

(2)支護樁、冠梁、內支撐、土釘墻等主要基坑支護構件創建后,還要根據現場周邊環境建立基坑周邊道路、房屋、市政管道等模型。通過建立整體模型,可直觀地觀察到基坑與周邊環境的關系,如圖2 所示。

圖2 基坑三維模型

3 BIM 技術在基坑施工階段的應用

BIM 技術主要應用于基坑工程施工過程的模擬控制,一是對基坑工程的施工場地進行動態布置,如機械設備、建材構件、倉庫以及住宿區等;二是通過4D 施工模擬土方開挖等情況,對復雜工序進行三維可視化技術交底。

3.1 施工場地動態布置

應用BIM 技術對施工場地規劃動態模擬,建立三維模型直觀顯示施工現場的作業過程,通過動畫漫游查看施工現場布置是否合理,對不合理的地方進行修改,特別是對深基坑施工現場的開挖位置、材料堆放位置、土方外運交通、機械運行路徑等進行規劃和布置。

3.2 4D 施工模擬

在Revit 中將建好的三維模型與基坑工程的施工進度計劃相關聯,使模型中的每一個構件和進度計劃的每一個時間點按真實施工的工序進行模擬。在4D 施工模擬過程中,采用Fuzor 軟件對基坑工程中各項施工步驟和施工進度計劃進行模擬,對基坑三維模型進行渲染和漫游,并進行動畫與視覺上的宣傳展示。

在基坑工程施工前,通過4D 施工模擬不同工況可以針對性解決施工過程中可能出現的問題,總結提出有效的解決方案,不僅有效地提高工程安全性,還可避免成本浪費。在基坑工程施工過程中,4D 施工模擬可以合理地指導不同施工工況,節約施工工期,減少工程質量事故。

4 支護結構碰撞問題分析

通過BIM 模型,可有效解決各支護結構之間的碰撞問題。通過調整各結構構件的支護形式,可規避各支護結構之間的碰撞風險。本工程中場地紅線外三面為已建居民樓,基坑支護應采取措施保證居民樓及地下管線及構筑物的安全,且地下室形狀不規則,上下層之間存在錯層,需考慮地下負一、二層相對高差支護形式。通過Naviswork 軟件的碰撞功能對該項目的支護結構進行了優化,經與項目部溝通后,本項目一、二級支護皆采用鉆孔灌注樁+混凝土內支撐進行支護,坑外采用三軸深攪樁止水,支護結構剖面如圖3 所示。

圖3 梯級支護形式

5 結語

基于丹陽市某復雜市域環境中逆錯層式深基坑工程,根據現有的CAD 平面圖,采用Revit 軟件建立了復雜市域環境下深基坑工程三維可視化模型,借助Fuzor軟件對模型進行了渲染和漫游,以論證基坑支護工程施工方案的可行性。最后,通過Naviswork 軟件的碰撞功能對支護結構進行了優化。結果表明,利用Revit 可以預測施工場地布置的不合理之處;有利于在施工過程中縮短工期并精確判斷施工中所遇到的工程問題;通過Naviswork 軟件的碰撞檢查可進一步對支護結構進行優化。BIM 技術在基坑工程施工中,有利于各方的信息共享和協調配合,有效的保證了工程質量安全,其在深基坑的應用中有廣泛的前景。