跨文化能力發展量表的構建及驗證研究

鄧 元,羅 利

(1.湖南師范大學外國語學院,湖南 長沙 410081;2.湖南省雙峰縣第七中學,湖南 婁底 417000)

隨著我國對外開放的深入發展,教育部對高校人才跨文化能力的培養和發展提出了新的要求,跨文化交際能力的培養已經成為我國英語專業和非英語專業教學大綱的重要內容之一。跨文化交際能力的培養和發展一直以來也得到了我國外語學界的廣泛關注。在外語教學領域,如何開發可操行性強且公認度高的中國大學生跨文化能力發展量表(以下簡稱ICC量表),成為學者們(高永晨2014;張衛東、楊莉2012等)關注的重要研究議題之一。我們結合《跨文化交際》課程的教學實際,旨在進行大學生跨文化能力發展量表的構建及驗證研究。

1 理論基礎

跨文化交際能力相關研究橫跨了心理學、語言學、傳播學、教育學等多個學科領域,因此其概念和相關模型也呈現各家爭鳴的現象。在外語教學領域,最具影響力的是Byram(1997)的跨文化交際能力模型。本研究主要基于Bryam和Fantini(2000)的跨文化交際能力評價模型,來構建中國大學生ICC量表。Byram指出跨文化交際能力包括語言能力、社會語言能力、語篇能力和跨文化能力四個子能力,其中跨文化能力包括態度、知識、闡釋/關聯技能、發現/互動技能、批判性文化意識等維度的內容。Fantini認為,跨文化交際能力包含以意識為核心成分的知識、態度、技能、熟練目的語等維度,同時認為跨文化交際技能的發展分為短期教育體驗者、長期文化融入旅居者、跨文化專業工作者、跨文化專家等四個發展階段。

2 量表構建

基于上述理論基礎,本研究中的ICC量表包含跨文化知識、跨文化態度、跨文化意識和跨文化技能四個維度,總計26個描述項,每個描述項從低到高分為五個水平(1-5)的等級。并結合《跨文化交際》課程的實際教學進行描述項具體內容的確定和調整。量表問卷具體內容構建如下:

2.1 跨文化知識

(1)你對主要英語國家文化常識的了解程度如何?

(2)你對他族文化生活方式的了解程度如何?

(3)你對他族文化的文化禁忌的了解程度如何?

(4)你對他族文化價值觀念的了解程度如何?

(5)你對跨文化交際重點理論知識和學習方法了解程度如何?

(6)你對非言語交際相關知識的了解程度如何?

(7)你對不同思維模式的文化沖突了解程度如何?

(8)你對于不同教育模式差異的了解程度如何?

2.2 跨文化態度

(9)你對不同文化價值觀和生活方式的興趣如何?

(10)你與他族群體進行言語和非言語交際的意愿如何?

(11)你體驗不同文化并參與跨文化交流的意愿如何?

(12)你了解不同文化視角的理解和闡釋的意愿如何?

(13)和不同文化的人們進行交流時,你對對方不同觀點的尊重和接受度如何?

(14)你嘗試短期的境外學習交流的意愿如何?

(15)你去他國進行短期旅行和居住的意愿如何?

2.3 跨文化意識

(16)你對不同文化之間的差異及影響的覺察力如何?

(17)你對不同文化的價值觀念的理解和接受度如何?

(18)你的跨文化同理心和批判性文化意識程度如何?

(19)你對本族文化和他族文化的評價力如何?

2.4 跨文化技能

(20)你從跨文化角度解讀不同文化,將不同文化聯系起來的能力如何?

(21)你闡釋評價文化現象、文本、制品的能力如何?

(22)你分析闡釋文化差異典型案例的能力如何?

(23)你有效恰當地進行跨文化溝通,處理實際交際問題的能力如何?

(24)你使用恰當策略去適應文化差異的能力如何?

(25)你使用有效的跨文化交際模型提高對他族文化的認識和了解的能力如何?

(26)你使用不同的跨文化策略與不同文化背景的人們進行交際的能力如何?

3 量表驗證

3.1 量表信度

為檢驗量表所包含的各個項目的一致性,我們對問卷量表進行了信度檢驗。該檢驗包括兩個方面:其一是整個量表的內在一致性,第二是量表每個層面因素之間的內在一致性。結果如表1所示。

表1 ICC量表信度分析表

如結果所示,本研究開發的ICC量表問卷的整體信度 值達到了0.945,四個維度的Alpha值也均在0.8以上,表明本研究開發的跨文化能力發展量表整體具有較理想的信度,所有要素項目之間具有良好的一致性。

3.2 量表效度

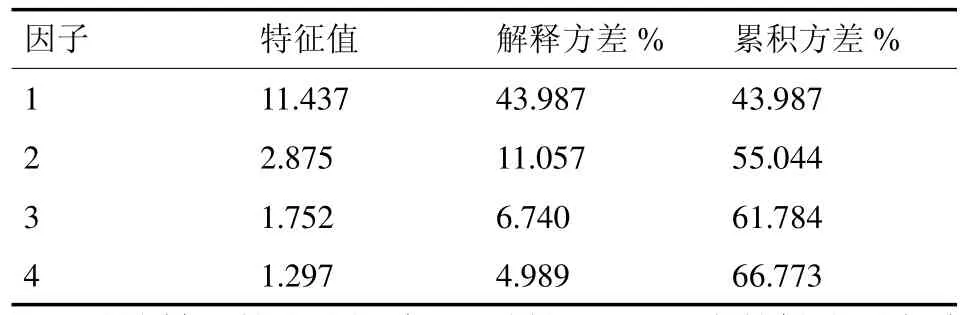

我們使用量表問卷在101名參加跨文化交際課程學習的大二學生中進行了問卷調查,運用因子分析對問卷調查表的結構進行效度驗證,以探究ICC量表中的跨文化知識、態度、意識和技能四個因素能否構成跨文化能力。首先,我們進行因子分析適宜性檢驗,結果顯示KMO值為0.892,Bartlett球形檢驗結果顯著(近似卡方值為1979.938,自由度為 325,p=.000 <.05),因樣本量相對偏小,KMO統計量大于0.8并接近0.9,表明適合進行因子分析。接著,我們進行驗證性因子分析,提取了如表2所示的特征值大于 1.0的四個因子,累積方差貢獻率為66.773%,較為全面地解釋了量表中各主要因子的特征,構成了一個由26個描述項、4個因子構成的大學生跨文化能力發展量表。

表2 ICC量表各因子統計表

從旋轉后的成分矩陣可以判斷,ICC量表的描述項在跨文化態度和跨文化技能兩個維度上最為理想,跨文化知識和跨文化意識的描述項出現了交叉,因子聚合效果不理想,量表描述項還存在一定的問題需要改進。“跨文化知識”只有前四個描述項聚合在第一個主要因子,后四個描述項聚合到了另一個因子。對于此發現,我們認為后四個描述項關于跨文化交際核心理論知識和學習方法、非言語交際相關知識、本族和他族的思維模式差異下的文化沖突、教育模式差異應該都屬于跨文化知識的范疇,需要保持到該因子,問卷設置不變。“跨文化態度”七個描述項均聚合到了第二個主要因子,只有跨文化意識中的“不同文化之間的差異及影響的覺察力”也聚合到了這里。“跨文化意識”的描述項聚合不太理想,四個描述項均不符合因子提取的要求,因為都同時出現在兩個甚至三個因子負載荷值0.4以上的因子中,因此需要考慮刪除或調整描述項。第三個主要因子主要由“跨文化知識”中的四個描述項聚合而成。“跨文化技能”的七個描述項均聚合到了第四個因子中,只有“跨文化意識”中的“跨文化同理心和批判性文化意識”也聚合到了這個因子。

4 結語

基于跨文化教學構建大學生跨文化能力發展量表并進行驗證,對于在教學實踐中深化跨文化能力的培養具有重要意義。本研究跨文化能力發展量表的構建過程和驗證結果表明:由26個描述項、跨文化知識、意識、技能四個維度構成的大學生跨文化能力發展量表整體具有良好的信度,各要素項目之間也具有良好的一致性。具體到量表四個維度的描述項,跨文化態度和跨文化技能的描述項內容合理有效,跨文化知識和跨文化意識的描述項內容需進行一定的優化調整,以保證該量表在后續跨文化實踐教學中得到持續有效的應用。