臺風“山竹”期間粵北降水水汽來源解析

崔靜思

1.廣東省水利水電科學研究院,廣東廣州 510635;2.河口水利技術國家地方聯合工程實驗室,廣東廣州 510635;3.廣東省水動力學應用研究重點實驗室,廣東廣州510635

1 概述

大氣降水是自然界水循環的重要組成部分,對氣候、水文等變化有一定指示作用[1]。臺風是一種強烈的氣旋性渦旋,通常具有突發性強、降水強度大及影響范圍廣等特性,是亞熱帶季風氣候區重要的降水形式[2]。

廣東地區是受熱帶氣旋影響頻繁的地區,據統計,1951—2015年期間,平均每年有4.5個臺風影響到廣東沿海地區,西行入廣東臺風的比例大,強度大,破壞嚴重,年臺風降水量占比達30%~40%[3-4]。華南地區臺風暴雨主要水汽是從西太平洋來的東南氣流和從南海或印度洋來的西南氣流[5]。謝安等[6]指出,來自孟加拉灣的水汽輸送對中國東南部及江淮地區夏季降水有重要影響。

拉格朗日方法是揭示臺風形成機理的一種有效手段。Malin等[7]利用暴雨水汽軌跡研究發現,瑞典南部地區大暴雨過程的水汽輸送路徑和貢獻率大小與一般暴雨過程的明顯不同。王婧羽等[8]利用后向軌跡模擬北京特大暴雨過程,從水汽路徑和源地看,東部海域的水汽貢獻率最大,而孟加拉灣、南海的水汽輸送對強降水起到增強作用。

臺風的生成和移動與厄爾尼諾現象有一定關聯性[9]。厄爾尼諾年期間,臺風多在西太平洋偏東、偏南等地生成,且臺風的強度、活動天數會受到厄爾尼諾現象的影響[10]。自2018年2月起,太平洋厄爾尼諾關鍵區的海溫指數持續上漲,9月赤道中東太平洋的海溫進入厄爾尼諾狀態。研究表明:較高的海水溫度利于臺風的生成,且溫度越高,臺風強度越強[11]。由此,探究在厄爾尼諾狀態下生成的臺風的降水特征及影響機制具有重要意義。

臺風“山竹”(超強臺風級)是2018年9月赤道中東太平洋海溫進入厄爾尼諾狀態后首個影響我國的臺風,具有“大風持續時間長、風雨范圍廣、影響程度重”等特點。

以臺風山竹為研究對象,通過分析臺風影響期間粵北地區逐日降水數據和清遠站點逐時降水數據,利用NCEP/NCAR 0.25°×0.25°的FNL再分析資料繪制水汽輸送通量,結合水汽來源軌跡模型HYSPLIT模擬水汽軌跡、海平面溫度等進行分析,揭示在厄爾尼諾狀態下生成的粵北地區臺風降水水汽來源和作用機理,為未來開展更具針對性的研究和指導實際工作提供理論依據。

2 資料和方法

2.1 研究對象

2018年9月7日20:00,臺風“山竹”在西北太平洋洋面上生成,16日17:00在廣東省臺山市沿海登陸我國,強臺風級,風力14級,風速45 m/s。受臺風“山竹”影響,9月15日20:00~17日20:00廣東、廣西、海南島北部等出現暴雨、局地大暴雨,累計降水100~280 mm,其中,廣東茂名、陽江、深圳、惠州及廣西河地等地累積降水300~497 mm(圖1)[12](臺風路徑資料取自http://www.nmc.cn/web.html;降水數據取自http://data.cma.cn/)。

圖1 2018年9月15日20:00~17日20:00臺風山竹累計降水量和移動路徑(紅線)

2.2 資料介紹

2018年9月廣東省內的36個國家觀測站降水數據;美國國家環境預報中心(NCEP)基于全球資料同化系統制作的FNL全球分析資料,氣象要素包括水平風場、相對濕度、垂直速度等,空間分辨率為0.25°×0.25°,時間分辨率為6 h[13]。月均海平面溫度數據來源于NOAA數據(https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.cobe.html)。

2.3 水汽來源軌跡模型HYSPLIT

空氣軌跡模型采用美國海洋大氣研究中心空氣資源實驗室開發的混合單粒子拉格朗日積分軌跡模型HYSPLIT,該模型常用來追蹤氣體移動方向,研究水汽輸送軌跡。模型分為前向軌跡追蹤和后向軌跡追蹤模型,可以分別判斷水汽的去向和來源。模擬氣流移動路徑的基本思路是假設空氣中粒子隨風飄動,粒子的移動軌跡就是粒子在時間和空間上位置矢量的積分。

本研究利用HYSPLIT模型,結合NCEP的GDAS數 據(https://ready.arl.noaa.gov/archives.php),以研究區作為氣團運動終點,每次計算12 h之前降水氣團軌跡,這樣既可覆蓋整個降水事件,又可提高追蹤水汽來源精度,氣團高度為地面以上500、1 000、1 500 m共3層,包括氣團水平和垂直方向的運移路徑。計算過程中需要考慮的要素包括經緯向風、溫度、比濕、位勢高度和地面降水等[14]。

2.4 水汽通量計算公式及方法

根據水汽通量的數值和方向,可以了解臺風過程的水汽來源。數據采用NCEP基于全球資料同化系統制作的FNL全球分析資料,軟件采用GRADS,選取的時間段為2018年9月12—17日。

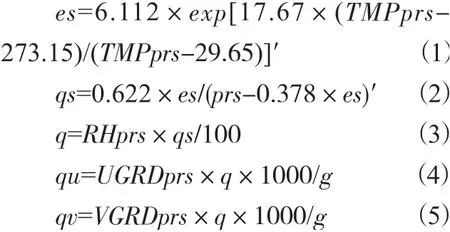

水汽通量計算公式如下:

公式中,es為飽和水汽壓;TMPprs、prs、RHprs、UGRDprs和VGRDprs分 別 代表某氣壓層的氣溫、氣壓、相對濕度、水平緯向風和經向風;qs是為飽和比濕;q為比濕;g為重力加速度;qu和qv分別代表緯向和經向水汽通量。本研究選取850 hPa氣層高度的數據進行計算[15]。

3 結果與分析

3.1 降水實況

受臺風“山竹”影響,9月15日20:00~17日20:00廣東、廣西、海南島北部等出現暴雨、局地大暴雨,累計降水100~280 mm。根 據 廣 東24 h暴 雨 標準,共有23個雨量站出現暴雨(≥50 mm),其中陽江站點的日降水量最大,高達231.4 mm。

從圖2中可以看出9月14—20日臺風山竹日累計降水量和日累計站數變化情況,二者在前期的變化不明顯,而在16日和17日的日累計降水量均明顯驟升。因此,下文重點對16日和17日的天氣形勢和水汽軌跡做具體分析。

3.2 水汽通量變化

圖3顯示了臺風“山竹”移動過程中整層水汽通量的變化。由圖3可知,9月12日08:00,臺風“山竹”主要攜帶的是太平洋水汽,且與孟加拉灣—南海水汽尚未連通。9月14日08:00,臺風“山竹”從太平洋海面逐漸靠近菲律賓,孟加拉灣—南海水汽和太平洋水汽形成一定的通道,且水汽外圍影響到粵北地區,該地區的水汽通量大概為5~10 g/(cm·hPa·s)。9月16日08:00,隨 著臺風的移動,大量水汽也逐漸往西北方向移動,且已經影響粵北地區,在強西南風的驅動下持續向粵北地區輸送水汽,粵北地區整體處在云雨區內,水汽通量范圍為40~90 g/(cm·hPa·s),水汽充沛從而帶來大量的降水。9月17日08:00,隨著臺風“山竹”殘渦移入廣西境內,其強度不斷減弱,攜帶的海洋水汽對粵北地區的影響也減弱,高溫高濕的大氣加上輻合抬升運動造成粵北地區對流使得降水持續,水汽通量范圍為20~30 g/(cm·hPa·s)[16]。

3.3 水汽來源軌跡

為了更好地理解臺風“山竹”期間粵北地區降水的變化過程,利用水汽來源軌跡模型HYSPLIT模擬了采樣點(清遠市)在臺風山竹期間不同階段的水汽軌跡,模擬了4個時間的后向軌跡,分別 為9月16日08:00、9月16日15:00、9月16日21:00和9月17日05:00。由 圖4可以得出:(1)9月16日08:00(采樣點降水前)采樣點水汽500 m的水汽源主要來自東北方向大陸內部,1 000 m和1 500 m的水汽源主要來自副高南側的西北太平洋;(2)9月16日15:00(階段1)采樣點水汽軌跡慢慢順時針偏轉,500 m的水汽源主要來自東北方向沿海地區,1 000 m和1 500 m的水汽源主要來自西南方向的海域;(3)9月16日2100:(階段2)采樣點水汽軌跡又再次慢慢順時針偏轉,500 m和1 000 m的水汽源主要來自西南方向的海域,1 500 m的水汽源主要來自海南島西南方向附近的海域;(4)9月17日05:00(階段3)采樣點的水汽軌跡再稍微順時針偏轉,且曲線變得較為平直,500 m、1 000 m和1 500 m的水汽源差異小,主要都來自西南方向的海域。

根據水汽通量和水汽來源軌跡模型HYSPLIT模擬水汽軌跡綜合分析,推斷臺風“山竹”期間粵北地區水汽來源如下:(1)階段1,來自東北方向沿海地區的水汽與西南方向的海域的混合;(2)階段2,隨著臺風在陸地上的移動,采樣點與臺風距離縮短,距離臺風中心更近,太平洋水汽處于主導地位;(3)階段3,臺風遠離采樣點,臺風殘留的水汽與當地水汽混合帶來的零星降水,臺風過去,其降水沖刷作用消失,該階段的降水屬于普通的對流降水過程。

3.4 海表面溫度異常與水汽輸送關系

自2018年2月起,太平洋厄爾尼諾關鍵區海溫指數持續上漲,且海溫指數在6月已突破正常值。9月,中國國家氣候中心宣布,赤道中東太平洋海溫進入厄爾尼諾狀態。臺風“山竹”生成于西太平洋偏東區域(165°E,13°N)附近,剛好對應海平面溫度等值線30℃的區域(圖5)。在厄爾尼諾狀態下,臺風“山竹”的風力級別巨大,更強的強度和更長的移動距離使得水汽的來源范圍更大,且水汽的通量相較其他臺風更充足[17]。

圖5 2018年9月海平面溫度分布情況

4 結論

本研究基于2018年臺風“山竹”登陸前后粵北地區降水過程的分析,結果表明:受臺風“山竹”影響,期間廣東、廣西、海南島北部等出現暴雨、局地大暴雨,且粵北地區的降水明顯增多。結合水汽輸送通量和水汽來源軌跡模型HYSPLIT模擬水汽軌跡,確定此次粵北地區降水的水源主要為西南方向海域的水汽通道。在厄爾尼諾狀態下,臺風“山竹”的風力級別巨大,更強的強度和更長的移動距離使得水汽的來源范圍更大,且水汽的通量相較其他臺風更充足。