燕子山礦“多重”應力疊加環境下圍巖控制技術

王 鎮

(晉能控股煤業集團有限公司燕子山礦,山西 大同 037037)

1 工程概況

8210 工作面位于山4#層302 盤區,西部為山4#層可采邊界線,北部為8212 采空區,東部為山4#盤區巷,南部為實煤區。工作面標高924~968 m,走向長度2756 m,傾向長度180.5 m,傾角3°,面積497 458 m2。

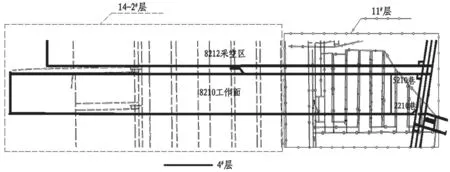

本工作面周圍及上下層開采關系:山4#層8210 工作面對應上覆為馬脊梁礦侏羅系11#層8507~8501、8301~8305(綜采)及泉子溝煤礦、馬脊梁礦公司井采空區(刀柱式開采),煤層厚 度3.83~4.00/3.94 m,14-2#層8511、8509、8301~8311、8101 采 空 區(綜 采)及 小 蒜 溝 煤礦、黃土溝煤礦采空區(刀柱式開采),煤層厚度4.47~4.76/4.60 m。山4#層 與11#層 層 間 距 為184~209/199 m,與14-2#層層間距為168~183/177 m。8210 工作面層間對照圖如圖1。

圖1 8210 工作面層間對照圖

2 應力環境分析

2.1 同層及上覆關系

同層為:相鄰工作面8212 工作面于2018 年7月份停采,本工作面于2020 年1 月份開采,8212工作面采空區影響5210 巷范圍為采位237~2590 m。8210 工作面尾超前受采動影響:尾超前25 m巷道出現底鼓和頂板下沉,頂板鋼帶變形,尾超前25~100 m 范圍巷道頂板出現網包和裂縫。

上覆關系:從層間對照圖中可以看到上覆煤柱分布范圍最廣的為14-2#層,基本全是面間煤柱,與本工作面成垂直布置,影響范圍為20~74 m 不等。

2.2 應力分析

8210 工作面尾巷同時受到上覆煤柱應力、臨空應力及本工作面超前應力“多重”應力共同疊加影響[1],而且是一動兩靜。隨著工作面的推進[2],超前支承壓力的變化勢必會引起已經處于平衡狀態的上覆應力及臨空應力的突變,造成一個短暫的應力突然釋放,對于巷道的維護十分困難[3]。巷道最嚴重的礦壓顯現十分明顯,最大時的變形量超過斷面的1/3。

3 設計方案

在原先超前支護的基礎上,通過“增加錨索鋼梁、木垛加強支護+施工卸壓槽釋放壓力”的治理思路進行處理。具體方案如下:

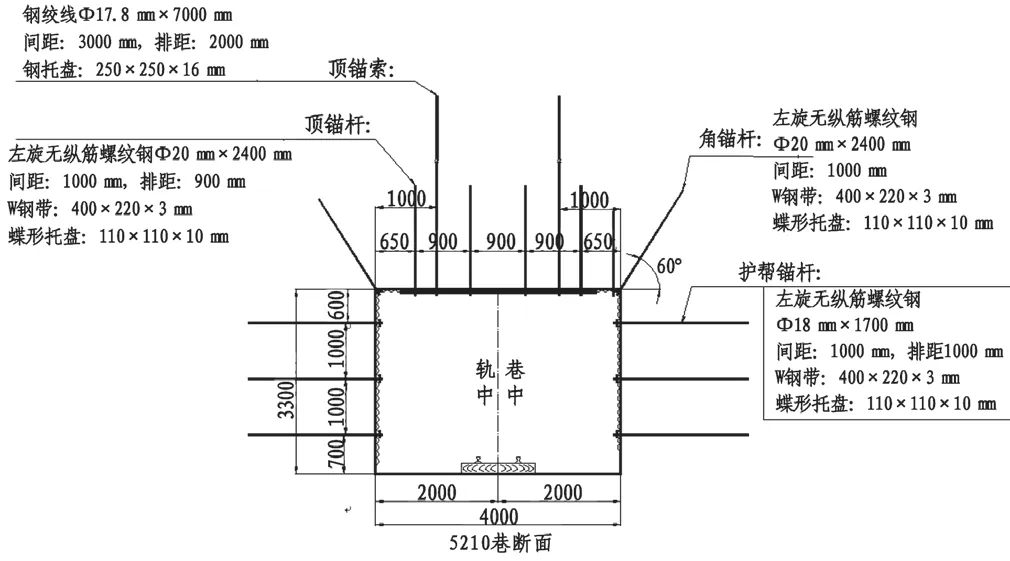

(1)原支護形式

掘進期間巷道支護:巷道為矩形斷面,巷道斷面規格寬4.0 m,高3.3 m,頂板采用錨桿、錨索和金屬網混合支護,支護的形式為四排錨桿支護,錨桿規格為Ф20 mm×2400 mm,間距為1000 mm,排距為900 mm;兩排錨索支護,錨索規格為Ф17.8 mm×7000 mm,排距為2000 mm,間距為3000 mm。兩幫采用錨桿與金屬網混合支護,支護形式為三排錨桿支護,錨桿規格為Ф18 mm×1700 mm,上排錨桿距頂板600 mm,間距為1000 mm,排距1000 mm。5210 巷支護斷面圖如圖2。

圖2 5210 巷支護斷面圖(mm)

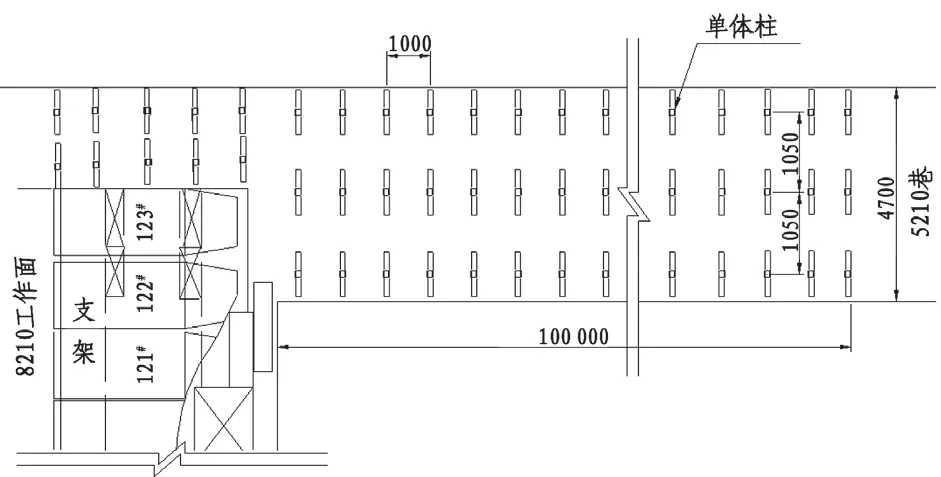

回采期間超前支護:三梁三柱,支護范圍100 m,支護材料采用DW-X45 型單體柱支護配1.0 m 長π型梁,柱距1m,排距1.05 m。5210 超前支護示意圖如圖3。

圖3 5210 超前支護示意圖(mm)

(2)加固方案

支設木垛:沿煤柱側支設“#”字垛,外間距2 m,使用1.0 m長道木構筑#字垛。若頂板壓力持續增大,尾超前巷道高度低于1.8 m 時,再根據現場情況調整支護方式,如沿工作面側再補打一排木垛。

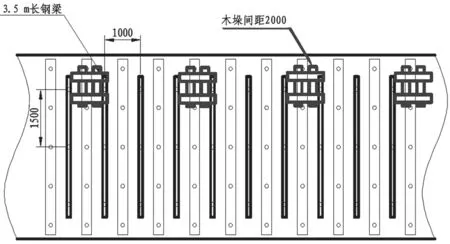

鋼梁錨索:施工傾向鋼梁,使用3.5 m 長3眼鋼梁,眼距1.5 m,鋼梁搭接布置;錨索規格Ф17.8 mm×6300 mm。5210 巷加強支護示意圖如圖4。

圖4 5210 巷加強支護示意圖(mm)

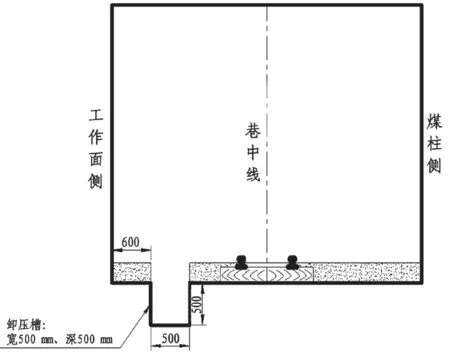

(3)卸壓槽

結合現場情況,考慮為“多重”壓力疊加,應力的增加不是簡單的倍數關系,再加上工作面超前應力動態變量[4],將會引起穩定平衡應力的突然釋放,再大的支護強度將難以抵抗這個突變,一味地抵抗不如先抵抗后釋放,故而在原先加強支護的基礎上增加了卸壓槽[5],以此來釋放一部分壓力,尤其是瞬間突變的應力。

對應上覆為馬脊梁礦14-2#層8303-8311、8101-8301 面 間 煤 柱, 采 位1065~1095 m、1240~1314 m、1460~1480 m、1628~1648 m、1800~1820 m、1972~1992 m 等范圍施工卸壓槽,規格500 mm×500 mm,距工作面側600 mm。卸壓槽示意圖如圖5。

圖5 5210 巷卸壓槽示意圖(mm)

4 現場效果跟蹤

(1)由于前期采取的措施只是簡單的補強支護為錨索鋼梁+木垛,跟蹤一段時間后,效果不理想,雖得到一定的控制,但是強礦壓顯現時有發生:多處錨索、錨桿斷裂,鋼帶斷裂,甚至錨索索頭被壓出、底鼓嚴重,超過1.0 m,支設的木垛被壓扁等。

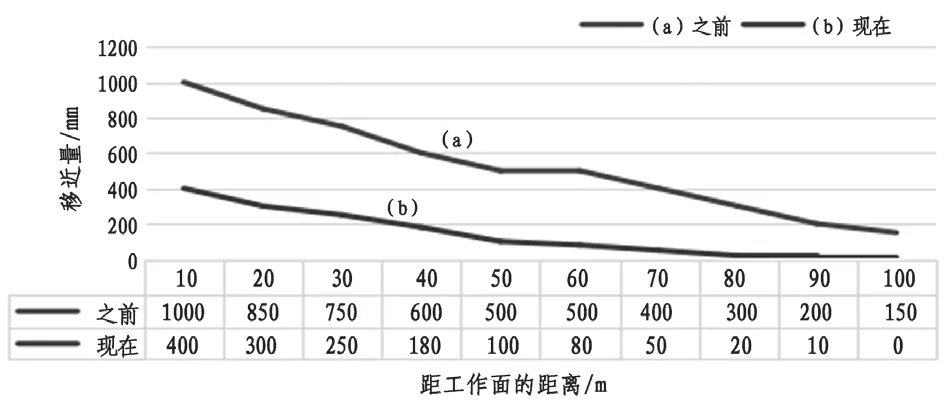

開挖卸壓槽之后,卸壓槽有效地吸收“多重”應力的突變釋放,減少了對原支護及圍巖的載荷,使得支護既能抵抗壓力又不失效。期間通過巷道位移觀測的方法對巷道進行了礦壓觀測,其觀測對比結果如下:經對治理前后超前100 m 范圍內設置的10 個巷道位移觀測點收集數據對比分析,如圖6,卸壓槽吸收了絕大部分的底鼓量,巷道底板的底鼓量明顯減少,經連續實測之后巷道的變形量也明顯減少,頂底板移近量由最大的1400 mm 減少為400 mm,兩幫移近量也由1000 mm 減少為400 mm。

圖6 5210 巷超前100 m 治理前后巷道位移數據對比圖

同時,錨桿、錨索、鋼梁斷裂的情況明顯減少,只有局部鋼帶彎折、頂板出現網包。現場效果十分明顯,在保證安全開采的前提下,有效地提高了回采效率,為保障礦井的產量提供了有力的支撐。

5 結論

(1)針對“多重”應力疊加突變等環境下的巷道維護,“強支+卸壓”的治理方案較一味“強支”的效果更佳。

(2)強支可以有效地提升圍巖的自身承載能力,抵抗高應力環境,但是對于變化的,尤其是突變的應力環境適應性不大,而卸壓能有效地消耗掉突變的應力,很好地適應突變的應力環境。

(3)面對底鼓量大,后期處理存在加大安全隱患的問題,通過提前施工卸壓槽的方法,一是可以減少底鼓,二是可以將多余的底鼓浮渣回填,減少處理底鼓的工作量及提高安全性。