一帶一路共建國家商品貿易網絡動態演化特征與中國引領策略

——基于147個國家的數據

馬淑琴,戴豪杰,徐 苗

(浙江工商大學經濟學院,浙江杭州 310018)

一、問題提出與文獻綜述

一帶一路是率先落實和主動引領全球發展倡議的先行先試平臺,搭建一帶一路共建國家和地區(以下簡稱“一帶一路共建國家”)穩態可持續的商品貿易網絡是高質量共建一帶一路的重要抓手。按照國際貿易標準分類(Standard Internation?al Trade Classification,SITC),以SITC0~SITC9 共十大類貿易商品為載體搭建的貿易網絡,緣于一帶一路共建國家在要素流動、產業協同、貿易環流、投資發展、風險規制等經濟地理異質性特征,一帶一路共建國家在商品貿易網絡中的位置、功能等方面存在差異。穩態可持續的商品貿易網絡是產業互補發揮比較優勢的發軔機理,是要素流轉和貿易環流及投資發展和福利共享的可行路徑,是區域自由貿易體系的政策支點[1]。因此,商品貿易網絡承載著共建一帶一路在地理空間上的擴展和在經貿領域的廣泛合作。

根據中國國家發展和改革委員會公布的數據,截至2022年4月19日,中國已與147個一帶一路共建國家和32個國際組織簽署了200多份合作文件,提供了各種區域與次區域融合發展及全球聯動發展的中國方案[1]。隨著一帶一路交友圈的不斷擴大,地理空間上,一帶一路貫穿亞歐非大陸,東連亞太經濟圈,西接亞歐大陸腹地及歐洲經濟圈,輻射北美和拉美經濟圈,是當今世界唯一一個連接三大經濟圈、包含五大洲的發展倡議,也是連接全球北方和南方的經濟發展橋梁,體現的是促進全球共同發展的美好意愿。已有研究發現,一帶一路共建國家要素互補顯著、產業梯度清晰、貿易結構分化,具備合作共贏的經濟基礎和協同發展的根本訴求[1]。但是,近年來新興經濟體增長動力不足,新冠肺炎疫情全球持續蔓延,加之俄烏沖突及其背后復雜的地緣政治博弈,國際經濟環境日趨復雜,高質量推進共建一帶一路面臨巨大挑戰。

縱覽現有文獻,多數學者從雙邊貿易視角來分析影響中國與其他一帶一路沿線國家商品貿易結構的因素[2-4],但這種分析難以捕捉到多邊貿易的間接影響因素[5]。社會網絡分析方法可以在一定程度上彌補這一缺憾[6]。因此,本文采用社會網絡分析方法,基于SITC 探析一帶一路共建國家的商品貿易網絡動態演化特征,并對其影響因素進行實證檢驗,研究范疇覆蓋所有一帶一路共建國家的十大類貿易商品,力圖全面刻畫一帶一路共建國家商品貿易網絡演化圖景及其影響因素。

最早將社會網絡分析運用在國際貿易中的是斯奈德(Snyder)等[7],通過構建無權貿易網絡探析了118 個樣本國的核心邊緣結構,隨后,法焦洛(Fagiolo)等[8]采用加權網絡探討了世界1981—2000年商品貿易網絡的演變特點,認為經濟實力強的國家在網絡中關系更緊密,即存在“富人俱樂部”現象,且結構演變穩定。相對于無權網絡,加權網絡可能會對網絡結構的刻畫更為完整和真實[9]。國內也有學者采用此方法分析一帶一路沿線國家商品貿易網絡結構特征及其演變過程,研究得出各國商品貿易緊密性有所上升[10],但差異性明顯[11],普遍共識是中國的中心地位不斷提升。也有部分學者利用投入產出法從制造業、服務業等角度探討一帶一路沿線國家間貿易網絡特點,以及中國在貿易網絡中的核心地位,特別強調各國間的差異性對貿易網絡結構的影響力[12-13]。此外,也有學者聚焦特殊貿易商品探討一帶一路沿線國家間貿易網絡特點和影響因素,如海洋能源產品[14]、石油[15]、天然氣[16]、農產品[6]等。毋庸置疑,一帶一路沿線國家是落實一帶一路倡議的核心主體,但是,鮮有文獻從SITC0~SITC9 十大類商品對所有一帶一路共建國家商品貿易網絡的動態演化特征及其影響因素進行全景式分析,現有文獻忽略了一帶一路共建國家數量是動態變化的特征事實。

因此,本文基于社會網絡分析方法的個體性指標(度數中心度、中間中心度、核心度)來度量一帶一路共建國家在SITC 下商品貿易網絡中的“角色”扮演。借以分析2008—2019年SITC0~SITC9十大類商品147 個一帶一路共建國家的商品貿易網絡動態演化特征及其影響因素,為充分發揮一帶一路先行先試平臺作用,落實全球發展倡議,探尋持續推進高質量共建一帶一路的中國引領策略。

二、研究邊界與研究方法

(一)研究邊界

1.研究對象

參考《“一帶一路”藍皮書:“一帶一路”建設發展報告(2021)》,一帶一路共建國家數量更新為147個國家和地區。

2.貿易商品種類

鑒于一帶一路共建國家的經濟地理稟賦異質性,按照《國際貿易標準分類》(修訂4),具體分為SITC0~SITC9類①。

3.數據選取

基于數據可獲得性,選取2008—2019年一帶一路共建國家的相關數據,雙邊貿易數據主要根據聯合國商品貿易統計(UN Comtrade)數據庫的數據整理獲得,部分數據采用爬蟲技術獲得,以此構建147×147的各類商品貿易網絡矩陣。

(二)研究方法

1.一帶一路共建國家商品貿易網絡構建方法

一帶一路共建國家可以視為商品貿易網絡中的“點”,國家之間的貿易值作為商品貿易網絡中的“邊”,則一帶一路共建國家之間的貿易系統G可表示為:

2.網絡密度

網絡密度是指網絡中實際存在的關系總數與可能存在最大關系總數的比值,可以反映網絡中節點相互連接的緊密程度。網絡中貿易關系越多,則該網絡密度越大。該指標取值范圍是(0,1],取值越大,網絡密度越高,各國間更有可能發生直接的貿易關系;取值越小,網絡密度越低,國家間貿易聯系越松散。

3.中心性指標

社會網絡分析中,網絡中心性可以衡量整個網絡中的權利分布,反映節點在網絡中的重要程度以及對其他節點的影響能力,借弗里曼(Free?man)[17]提及的中心性指標,使用度數中心度和中間中心度來分析各國在各類商品貿易網絡中的作用及其演化情況。

度數中心度測量某個節點與其他節點產生的關聯的能力,可以直觀反映與該點發生聯系的其他點數量,用于衡量某個節點在該網絡中的中心地位,借此衡量國家活躍程度,度數中心度越高定義為越活躍。

對于t年加權網絡節點i的度數中心度可以表示為:

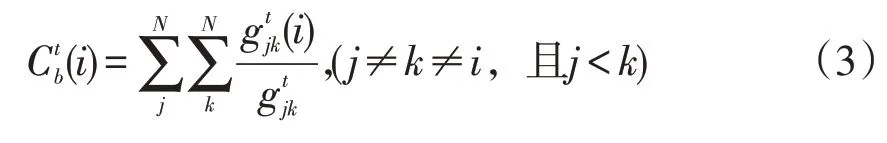

中間中心度可以衡量一個節點溝通其他節點的“橋梁”能力,如果一個節點位于諸多節點間的最短路徑上,則該節點往往在該網絡中起到重要的“橋梁”作用,因此該節點可以控制并影響其他節點,對貿易流的控制能力大,其他國家對其的依賴性強。本文借此衡量國家的樞紐作用,中間中心度越高,其在商品貿易網絡中的樞紐能力就越強。用表示t年點j、k之間存在且經過點i的捷徑數,t年節點i的中間中心度(以表示為:

中心性指標高于均值的國家往往被認為處于商品貿易網絡中心地位[18],且貿易地位越高越容易對貿易伙伴國產生影響。考慮到本文探討的對象是連續、動態的一帶一路共建國家商品貿易網絡,故選取2015年后均達到相應指標均值以上國家為重要節點國家。

4.核心度指標

無論是加權的商品貿易網絡還是無權的商品貿易網絡,國家間商品貿易均存在核心—邊緣結構[7-8]。邊緣國家與商品貿易網絡中其他國家存在較少的聯系,而核心國則會與商品貿易網絡中絕大部分國家產生直接聯系,因此,邊緣國家可以借助與核心國的聯系,更好融入整個商品貿易網絡中,實現資源使用效率的提升,優化商品貿易網絡結構。本文以連續的核心—邊緣模型為基礎,計算各節點核心度。在連續模型中,賦予每個點一定的核心度,且需要滿足一個最大化條件:

其中δij=cicj,c表示各節點的核心度,δij表示一種關系在理想情況(本文為核心—邊緣結構)下是否存在。當ρ達到最大值時,則核心—邊緣結構存在。借鑒鄒嘉齡等[10]的研究方法,使用Uci?net 軟件計算各類商品貿易網絡中各國的核心度,衡量一國在商品貿易網絡中優化商品貿易網絡結構的能力,并將核心度大于0.1的國家認定為具備優化商品貿易網絡結構能力的國家,而2015年及以后皆具備優化商品貿易網絡結構能力的國家為本文的探討對象。

5.QAP分析方法

社會網絡分析的關鍵是存在社會關系,而各種關系數據矩陣會存在嚴重的多重共線性,無法使用常規統計與計量分析。二次指派程序(Qua?dratic Assignment Procedure,QAP)分析方法是一種以重新抽樣為基礎的非參數估計方法,可以有效解決常規統計方法多重共線性的問題。QAP 分析主要包括QAP 相關分析和QAP 回歸分析,QAP 相關分析可以研究兩種“關系”矩陣之間是否相關,而QAP回歸分析主要用于考察多個關系矩陣與一個關系矩陣間的關系,從而說明幾種關系的建立對于另一種關系的影響。QAP 相關分析計算方法是:(1)通過將矩陣轉化為長向量,計算二者相關系數;(2)隨機置換矩陣中的行和對應的列,計算置換后矩陣間的相關系數,并對該過程根據矩陣規模選擇重復次數,重復這一計算過程,得到相關系數的分布;(3)觀察第一步計算結果在分布中是否落入接受域,對相關系數的顯著性進行判斷[11]。QAP回歸分析與QAP相關分析計算方法相似,不再贅述。

三、一帶一路共建國家商品貿易網絡動態演化特征

(一)一帶一路共建國家商品貿易網絡動態演化整體性特征

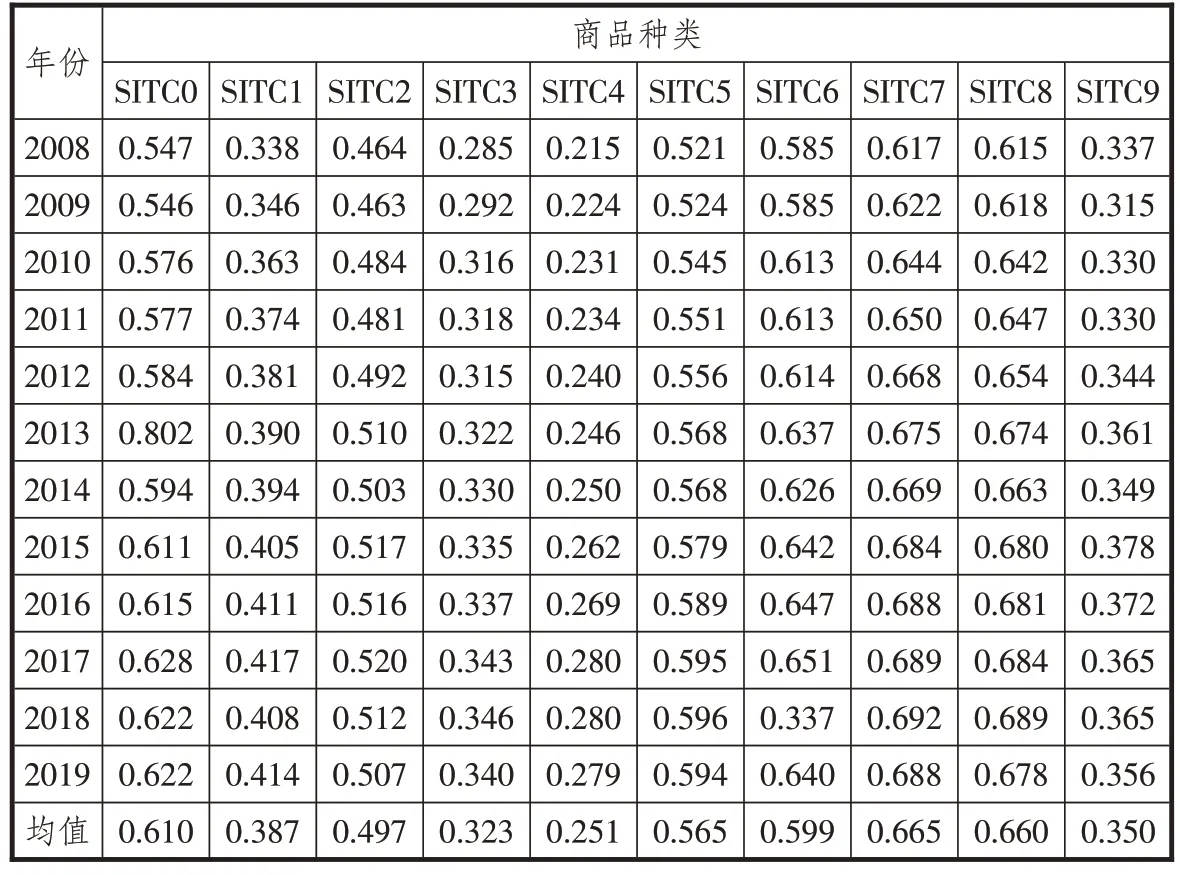

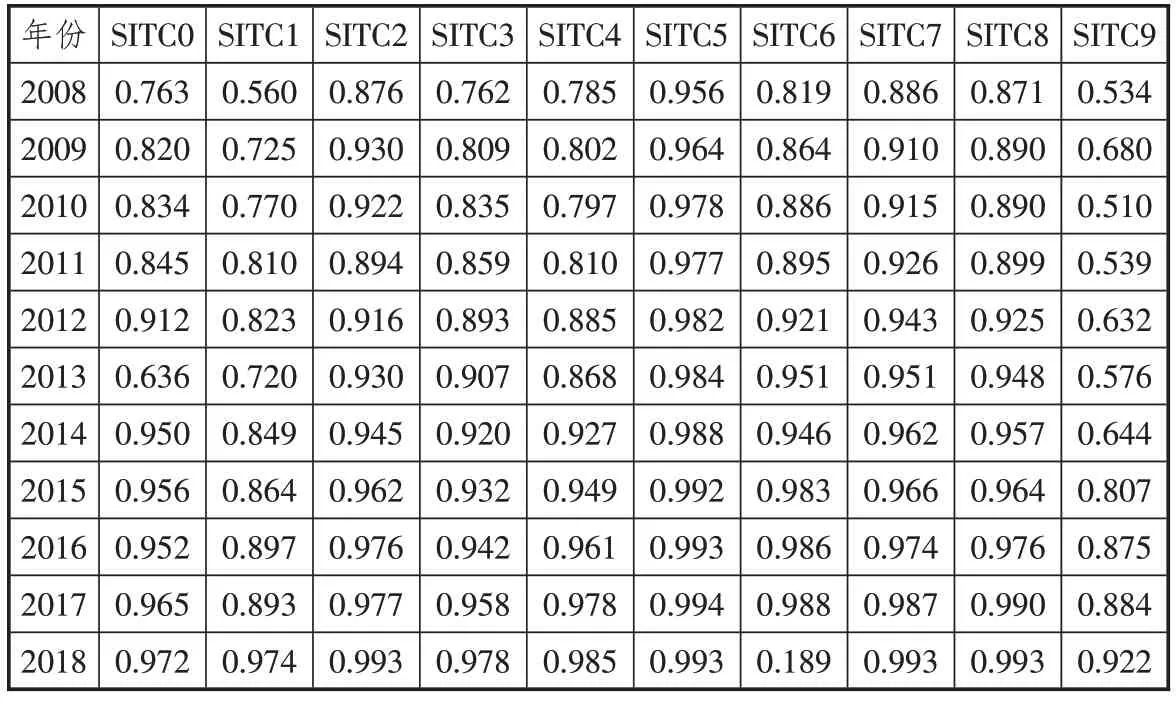

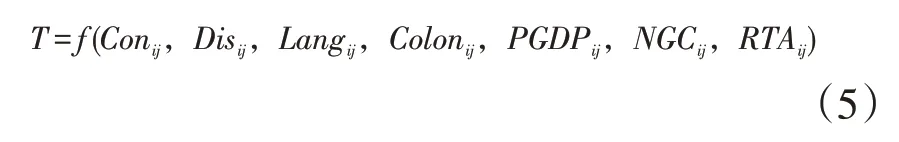

應用Ucinet 軟件計算網絡密度并整理成表1。2008—2019年,SITC0~SITC9的商品貿易網絡密度均呈現上升走勢。2013年一帶一路倡議提出,獲得諸多國家的積極響應,表現為食品和活動物(SITC0)的網絡密度凸增為0. 802;2018年中美貿易摩擦加劇,美國對中國加征鋼鐵商品關稅,間接影響了一帶一路共建國家間按原材料分類的制成品(SITC6)貿易,同年其網絡密度驟減為0.337,這種大國間的博弈會對一帶一路共建國家商品貿易網絡帶來沖擊,但這種突發性網絡密度波動并未改變整體上升的態勢,這種突發性網絡密度波動并未改變整體上升的態勢,這意味著2008—2019年,一帶一路共建國家各類商品的貿易聯系逐漸緊密。具體而言,SITC7在一帶一路共建國家間貿易聯系最為緊密,網絡密度保持在0.617~0.692;其次是SITC8、SITC6、SITC0、SITC5,網絡密度均大于0.5。這意味著上述五類商品在一帶一路共建國家間產生超過半數的直接貿易聯系,相較于SITC1~SITC4 和SITC9②類商品更易發生貿易聯系,究其原因是大部分一帶一路共建國家存在工業基礎薄弱的特點,畜牧業、種植業、漁業為創匯重要產業的國家數量較多,故一帶一路共建國家間SITC0 貿易來往密切③,且對工業制成品(SITC5~SITC8)的貿易需求要遠遠大于初級產品的需求。

表1 一帶一路共建國家各類商品貿易網絡密度

(二)一帶一路共建國家商品貿易網絡結構動態演化特征

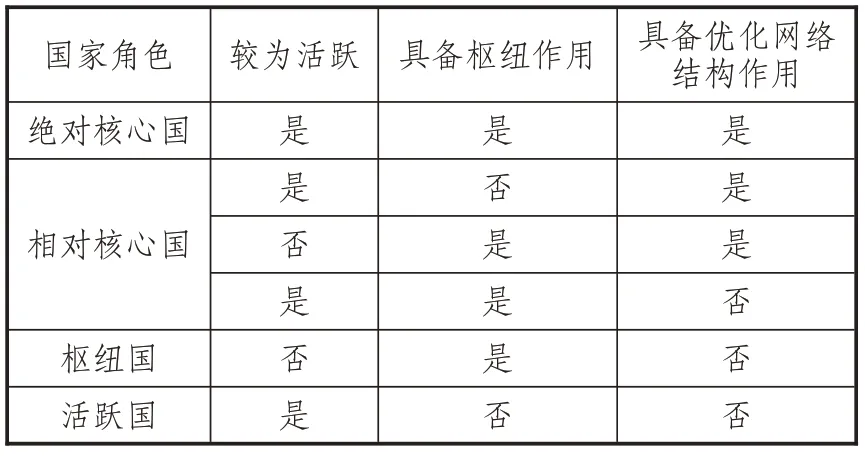

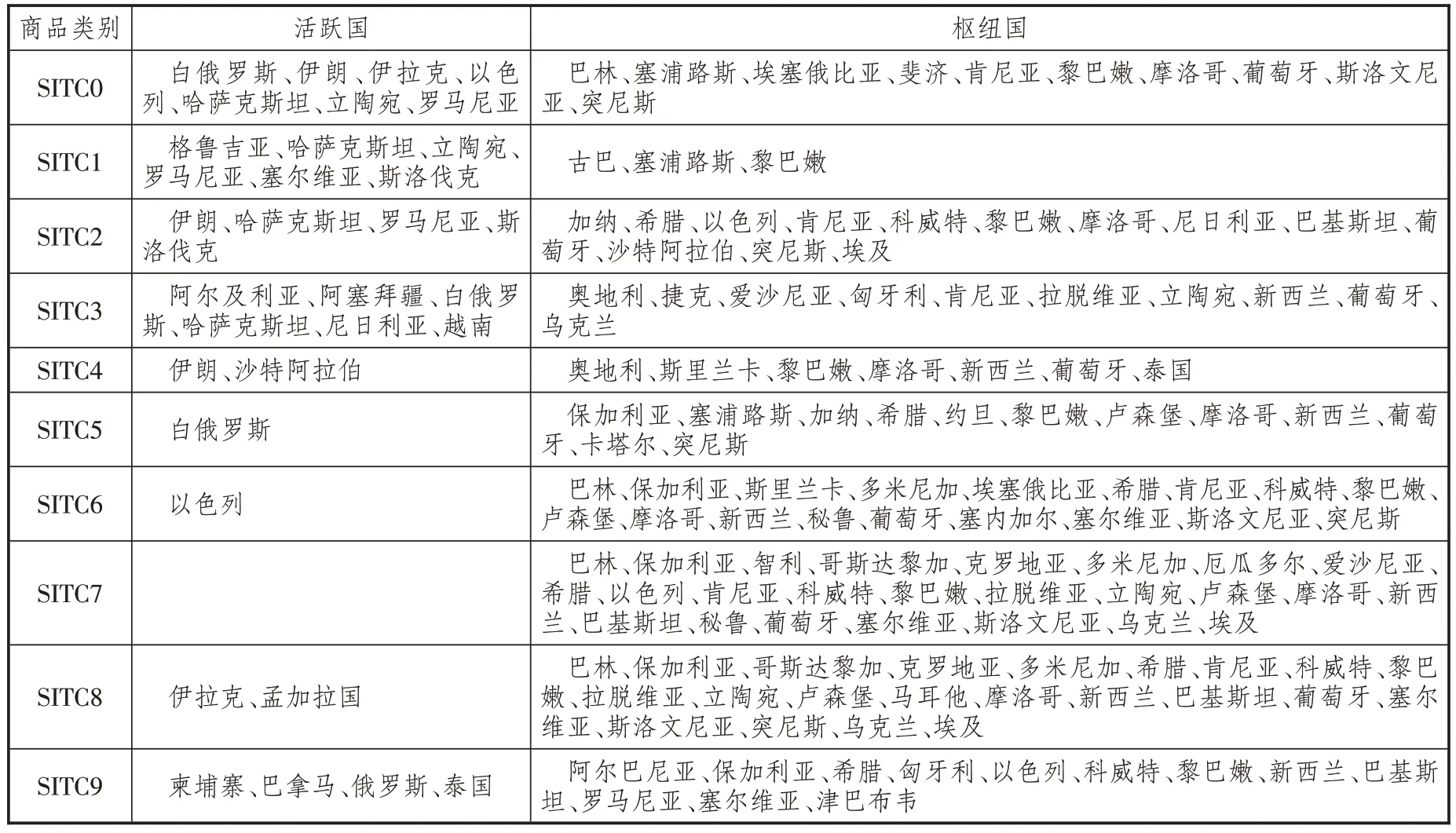

為盡可能發揮一帶一路共建國家在各類商品貿易網絡中的比較優勢,須進一步探析商品貿易網絡結構動態演化特征。據馬述忠等[6]的研究方法,使用QAP相關性分析,對任意兩個時期同一商品的貿易網絡進行相關性分析,探究一帶一路共建國家各類商品貿易網絡結構動態演化特征。此外,使用個體性指標,探求一帶一路共建國家各類商品貿易網絡中個體地位的異質性特征。需強調的是,度數中心度高的國家核心度不一定高,但核心度高的國家,度數中心度一定高[19]。由個體性指標刻畫出一帶一路共建國家在商品貿易網絡中的角色,這里將商品貿易網絡中具備較大的市場需求和供給、是大量商品的進出口國家定義為活躍國,該類型國家具備較高的度數中心度的特點,起激發商品貿易網絡活力的作用;將商品貿易網絡中擔負各國間商品貿易往來的重要橋梁作用的國家定義為樞紐國,該類型國家具備較高的中間中心度的特點,起促進商品在貿易網絡中高效流轉的作用;將商品貿易網絡中具備“吞吐”大量商品、流轉商品并且能夠幫助各國相互間加強經貿聯系、實現優化商品貿易網絡結構的國家定義為核心國,該類型國家具備較高的度數中心度、中間中心度和核心度的特點,起促進商品貿易網絡資源使用效率提升的作用。其中,核心國又可分為絕對核心國和相對核心國,將具備“活躍”“樞紐”“優化”三種功能的國家定義為絕對核心國;三者缺一的定義為相對核心國。具體見表2。

表2 一帶一路共建國家商品貿易網絡中重要節點國家界定

應用Ucinet 軟件對同一類商品的加權貿易矩陣(Wt)各年份相互間進行QAP相關分析,得出結果并加以整理(見表3)。從表3 可以看出:第一,2008—2019年各類商品貿易網絡結構發生顯著變化。2008年與2019年相關性最高的商品網絡為SITC5,其相關系數為0.956,這意味著SITC5 商品貿易網絡是2008—2019年一帶一路共建國家各類商品貿易網絡中變化程度最小的,而SITC1 和SITC9商品貿易網絡在2008年與2019年的相關系數相對較小,其原因是一帶一路共建國家各類商品貿易網絡中80%的貿易額集中在少部分國家④,而SITC5 商品貿易網絡中主要出口國和進口國較為穩定,重要國家不容易發生變動,SITC1和SITC9 商品貿易網絡中重要國家波動較大。第二,2008—2019年一帶一路共建國家各類商品貿易網絡結構演化是一個漸變過程。在暫時剔除2013年的SITC0 和SITC1、2018年的SITC6 及2013年以前的SITC9商品貿易網絡,各類商品貿易網絡相鄰年份相關系數均大于0.85,即各類商品貿易網絡結構逐年存在小幅變動,整體呈現相對穩定的結構特征;第三,一帶一路共建國家各類商品貿易網絡結構呈現自穩定性特征。一方面,SITC0、SITC1、SITC6 及SITC9 商品貿易網絡結構在2008—2019年期間均發生了劇烈變動,但都能快速復原演化態勢;另一方面,各類商品貿易網絡結構2008—2019年之間的相關性并非單調遞減,即2019年與其余年份的商品貿易網絡結構相似程度并非單向變動,而是不斷反復調整。

表3 一帶一路共建國家2019年與其他年份的商品貿易網絡相關系數

(三)一帶一路共建國家在商品貿易網絡中個體地位的異質性特征

由上述分析可知,一帶一路共建國家商品貿易網絡結構是動態漸變的且具有自穩定性特征,而各類商品貿易網絡中一帶一路共建各國究竟扮演怎樣的角色?應用Ucinet 軟件計算2008—2019年各類商品加權貿易矩陣的度數中心度,根據均值從大到小排名,整理結果見表4⑤。由表4可見,各類商品貿易網絡中一帶一路共建國家排名不盡相同,但各類商品貿易網絡中度數中心度排名靠前的均是在一帶一路共建國家中經濟發展水平相對較高的國家。此外,統計高于均值的國家,僅有少數國家的度數中心度較高,意味著在商品貿易網絡中貿易流量集中于少數國家。需要強調的是,中國、俄羅斯及意大利在各類商品貿易網絡中度數中心度均排名靠前,意味著這些國家在各類商品貿易網絡中均處于中心地位;南非、印度尼西亞、智利、沙特阿拉伯、埃及、捷克、伊朗和白俄羅斯等則是在個別商品貿易網絡中處于較為重要地位,是商品貿易網絡中的活躍國。

表4 一帶一路共建國家各類商品貿易網絡度數中心度排名前十名的國家

應用Ucinet 軟件計算2008—2019年各類商品加權貿易矩陣的中間中心度,根據均值從大到小排名,整理結果見表5。由表5可見,各類商品貿易網絡中一帶一路共建國家中間中心度排名不盡相同,但各類商品貿易網絡中中間中心度排名靠前的國家均為區域中經濟實力較強的國家。此外,統計高于均值的國家,僅有少部分國家的中間中心度較高,各類商品貿易網絡中一帶一路共建國家中間中心度差距較大,各國的中間中心度參差不齊且呈現非均衡的特點,部分在一帶一路共建國家的各類商品貿易網絡排名靠前,具備較高的獨立性,較少受到他國的影響,在網絡中處于核心地位并發揮著中介和橋梁的作用,對資源的整合、利用及控制力較強,為商品貿易網絡中相對邊緣的國家搭建橋梁,是商品貿易網絡的樞紐國。如中國、馬來西亞、韓國、意大利及新加坡在各類商品貿易網絡中中間中心度排名靠前,這些國家在各類商品貿易網絡中起橋梁作用,是樞紐國;波蘭、南非、奧地利、烏克蘭、捷克、巴基斯坦及保加利亞等國則是在某類別商品貿易網絡中發揮著樞紐作用。

表5 一帶一路共建國家各類商品貿易網絡中間中心度排名前十名的國家

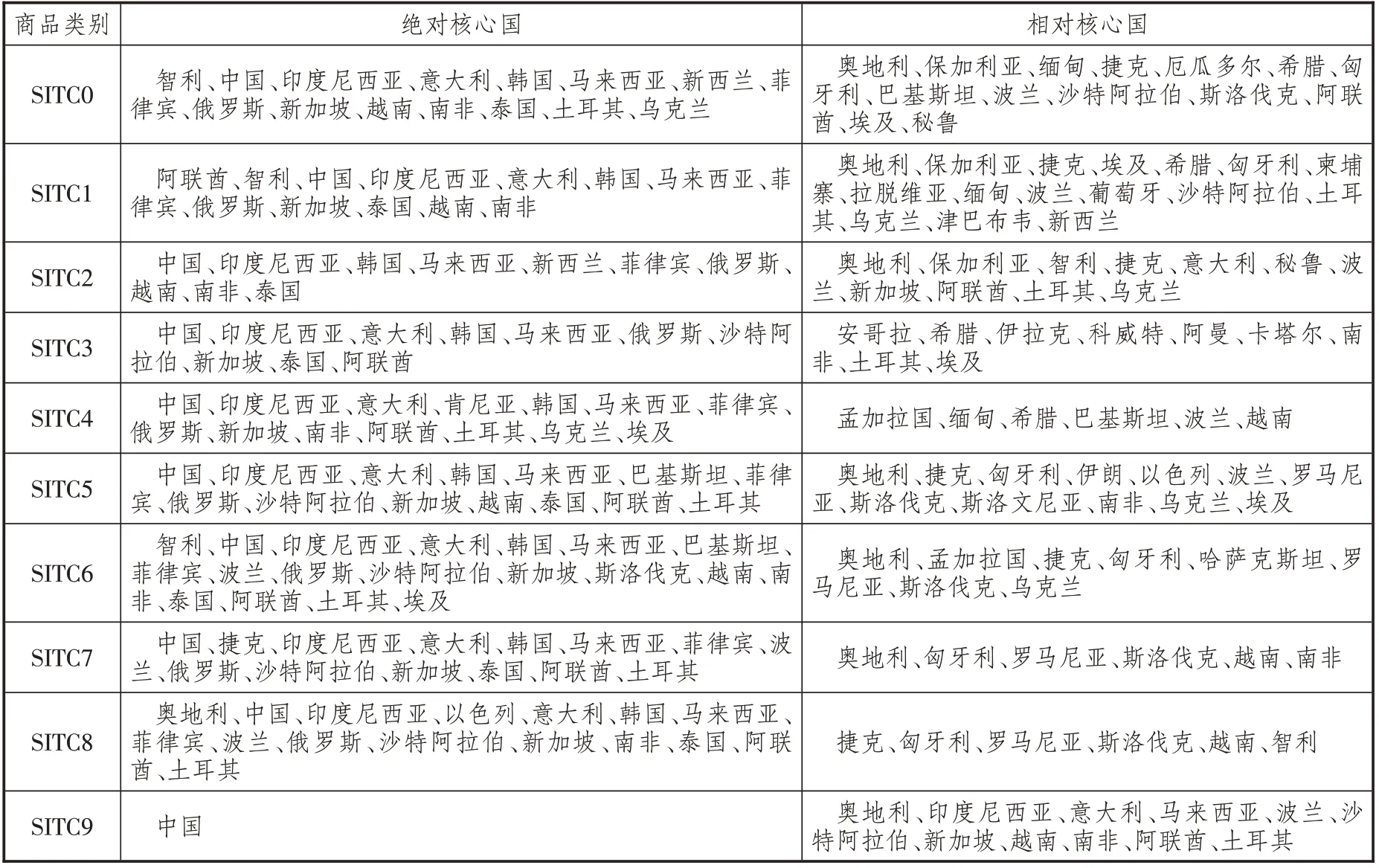

基于上述研究結果,應用Ucinet 軟件計算2008—2019年各類商品加權貿易矩陣的核心度,依照表2 對一帶一路共建國家商品貿易網絡重要節點國家進行刻畫,可以得到各類商品貿易網絡的活躍國、樞紐國和核心國(見表6、表7)。

表6 一帶一路共建國家各類商品貿易網絡的活躍國和樞紐國

表7 一帶一路共建國家各類商品貿易網絡核心國

從表6、表7 可以看出,商品貿易網絡中活躍國、樞紐國、核心國在各類商品貿易中存在顯著差異,而各類商品貿易網絡中的活躍國、樞紐國、核心國是高質量共建一帶一路有效運行的系統承載[1],對一帶一路共建國家的各類商品貿易網絡有決定性影響。因此,持續推進高質量共建一帶一路,應結合各類商品貿易網絡的異質性特征有效發揮各國的比較優勢。從表7可以看出,唯有中國在各類商品貿易網絡中都是絕對核心國,這意味著中國在高質量共建一帶一路中具有引領作用;而各類商品貿易網絡中的活躍國、樞紐國、核心國各自在要素稟賦、地理位置、經濟發展水平等方面存在不同程度的優勢。

具體而言,各類商品貿易網絡的活躍國、樞紐國、核心國呈現以下特征:第一,從表6 中可以看出,活躍國數量相較于核心國和樞紐國是最少的,且明顯集中于初級產品(SITC0~SITC4)貿易,原因在于初級產品貿易依賴自身資源稟賦,而工業制成品貿易更依賴于經濟發展水平和工業基礎條件,因此,工業制成品貿易中活躍度較高的國家更容易成為核心國。第二,表6 可見,樞紐國數量居中,且工業制成品樞紐國要多于初級產品樞紐國,原因在于樞紐國不單依靠其經濟發展水平、基礎設施建設水平及治理環境穩定,還要依托自身地理位置承載商品流轉,實現對周邊國家的貿易輻射作用,以發揮其樞紐作用。第三,從表7 中可以看出,各類商品貿易網絡中核心國差異較小,相較于樞紐國和活躍國在各類商品貿易網絡中更容易聚焦于少部分國家,且明顯集中在一帶一路共建國家中經濟稟賦突出的國家,原因在于核心國在商品貿易網絡中起到重要的優化網絡結構作用,故核心國成員大都具備較強的經濟實力、成熟的工業基礎、較為完備的基礎設施建設,以及較為穩定的治理環境。

四、一帶一路共建國家各類商品貿易網絡結構影響因素實證分析

(一)變量選取與模型構建

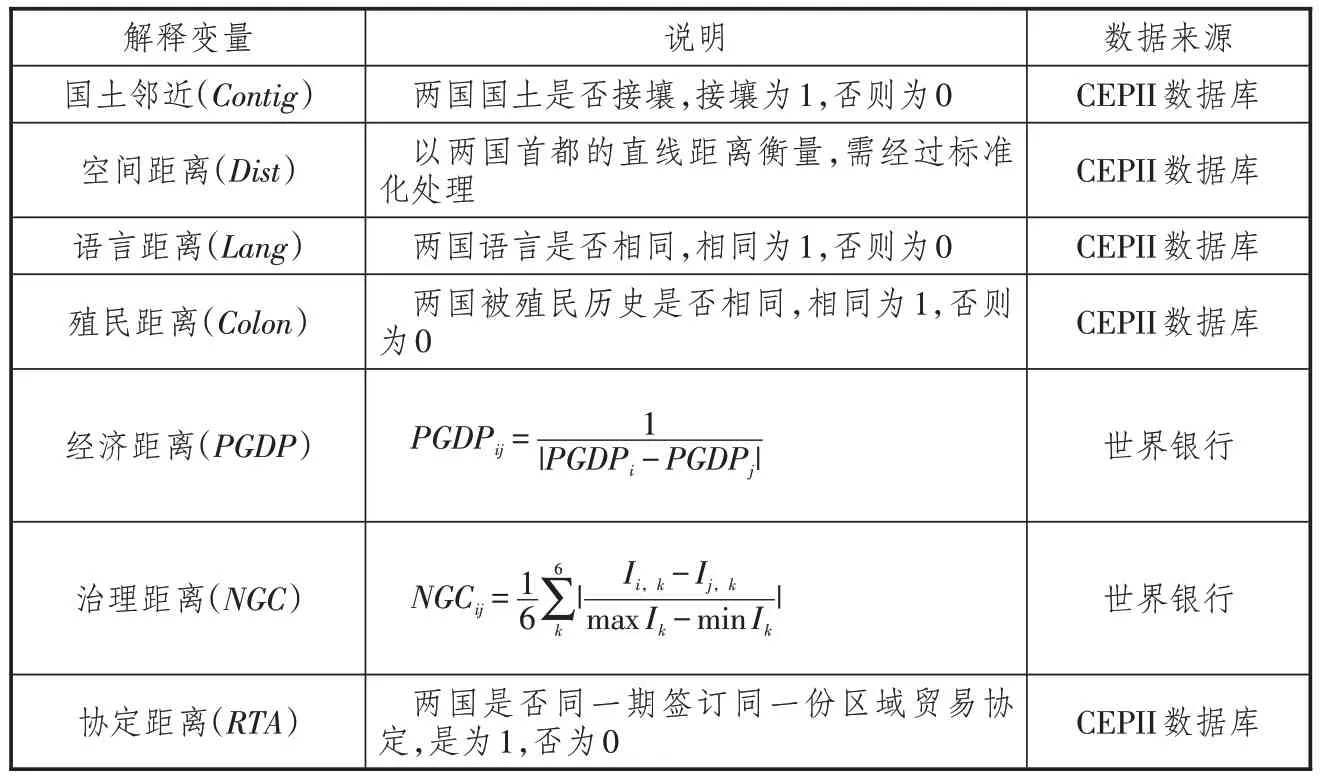

根據前文對一帶一路共建國家商品貿易網絡動態演化特征的分析,結合現有的雙邊貿易和商品貿易網絡影響因素文獻及數據質量,選取國土鄰近和空間距離等區位因素、語言距離和殖民距離等文化因素對各國間各類商品貿易的影響;各國在同一時期是否簽訂同一份區域貿易協定表示協定距離借以反映各國貿易政策穩定性的影響[20];經濟距離反映各國間消費結構差異的影響[21];治理距離反映各國貿易帶來的比較優勢的影響[22]。具體見表8。

表8 解釋變量、說明及數據來源

故可得模型:

其中,T表示2008—2019年各類商品加權貿易矩陣和無權貿易矩陣;Conij表示兩國國土是否鄰近;Disij表示國家首都間的距離;Langij表示國家i與國家j的語言距離,若兩國具備相同官方語言則為1,否則為0;Colonij表示國家i與國家j的殖民距離,若兩國具備相同殖民歷史則為1,否則為0;PGDPij表示國家i與國家j的經濟距離,處理方法參考劉華軍等[23],以人均GDP(PGDP)的差值倒數表示;NGCij表示國家i與國家j的治理距離,處理方法參考種照輝等[11],包含了世界銀行公布的全球治理指數(I)中話語權和問責制、政治穩定和預防暴力、政府效能、管制質量、法制、控制腐敗六個維度;RTAij表示國家i與國家j的協定距離,若兩國同一期簽訂區域貿易協定則為1,否則為0。

(二)實證分析

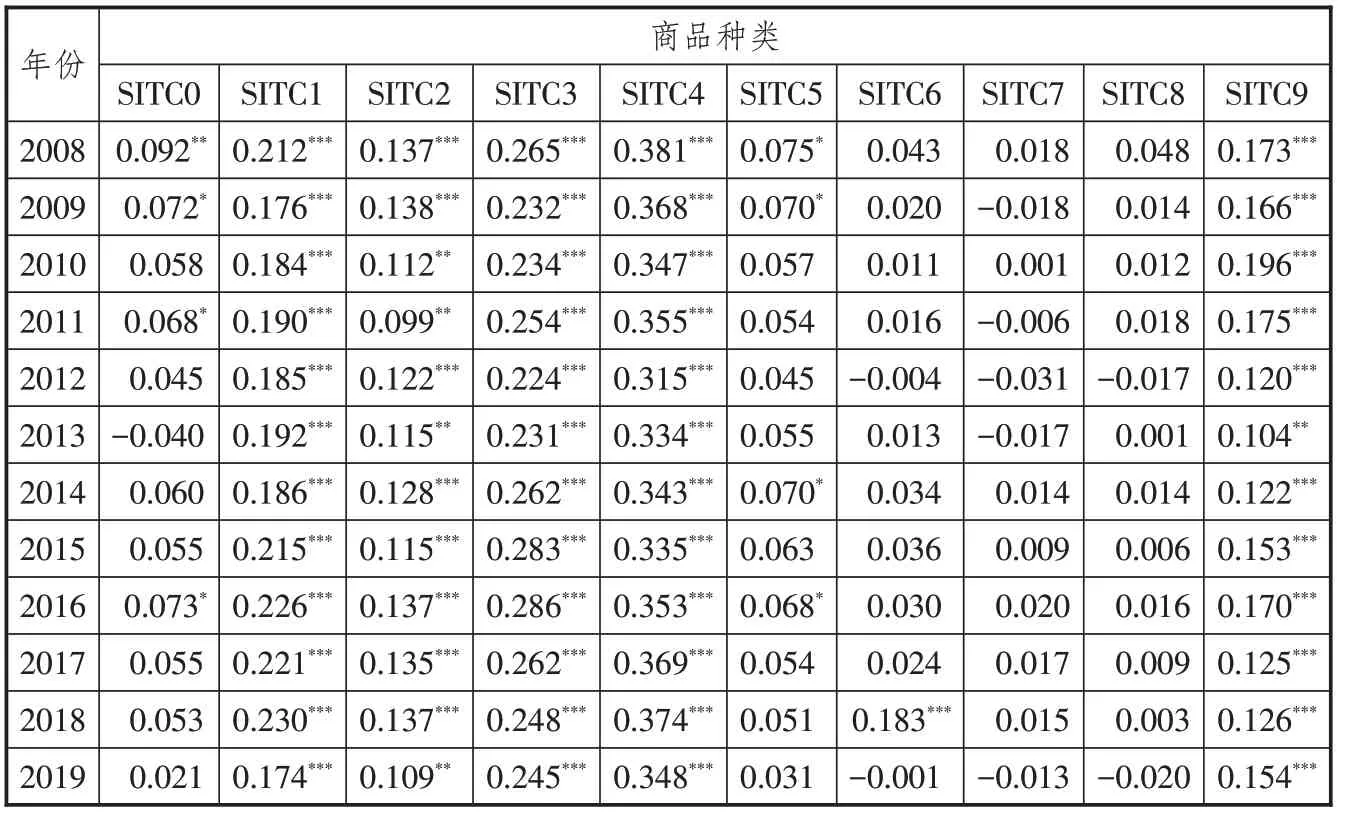

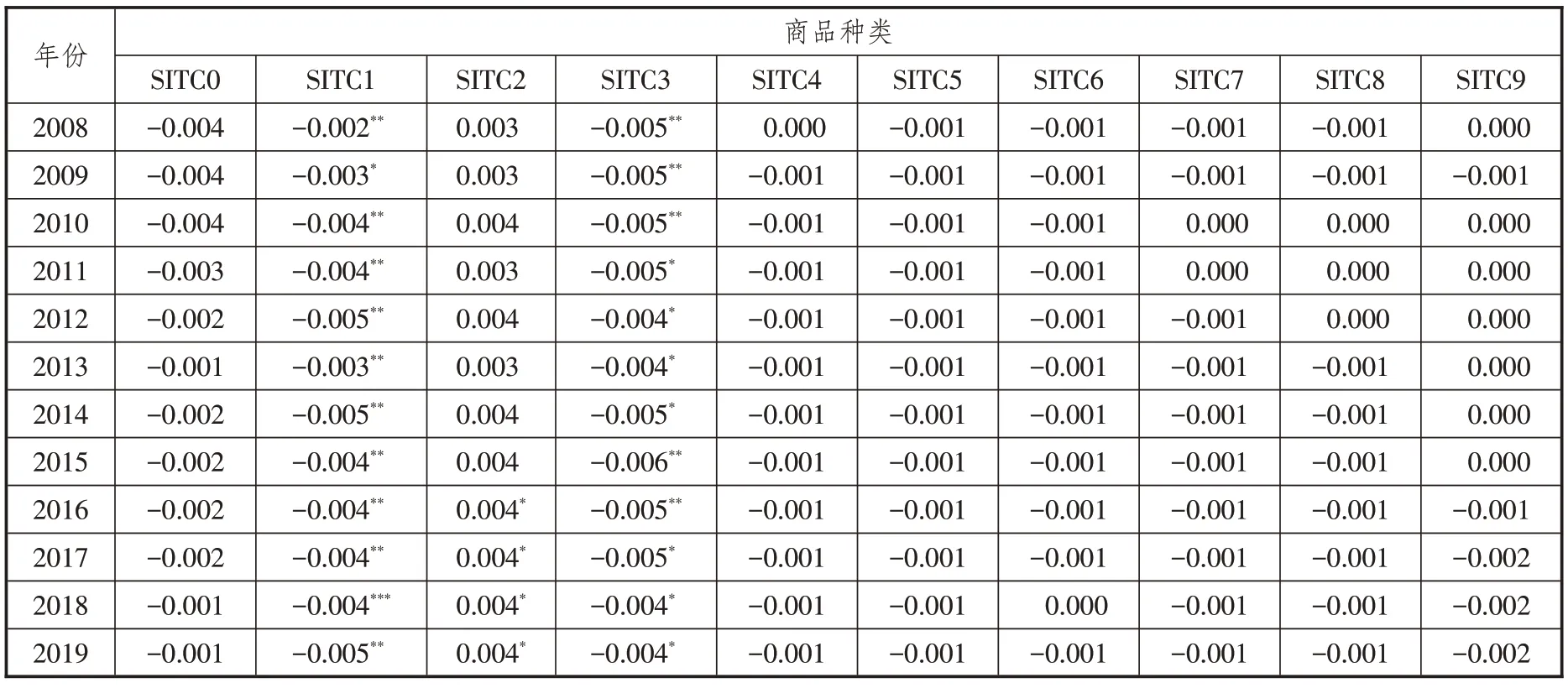

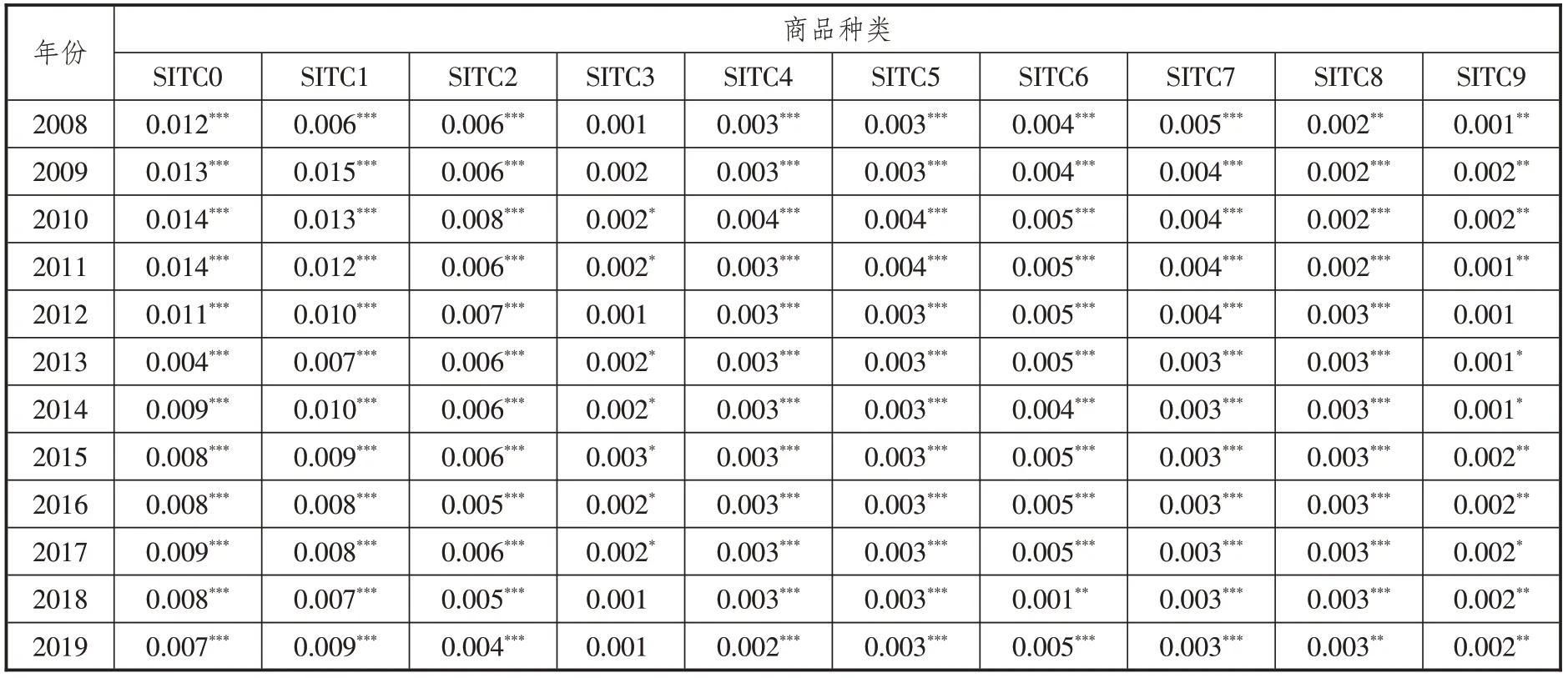

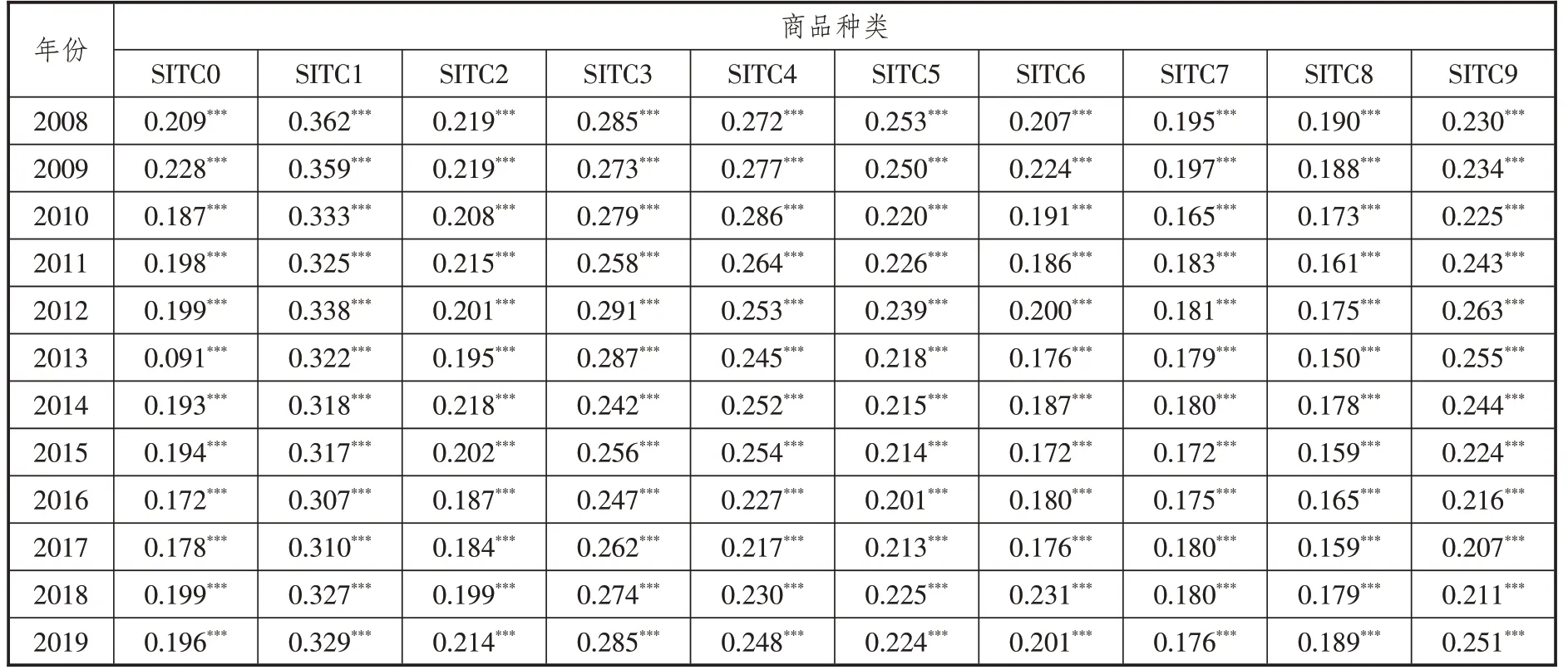

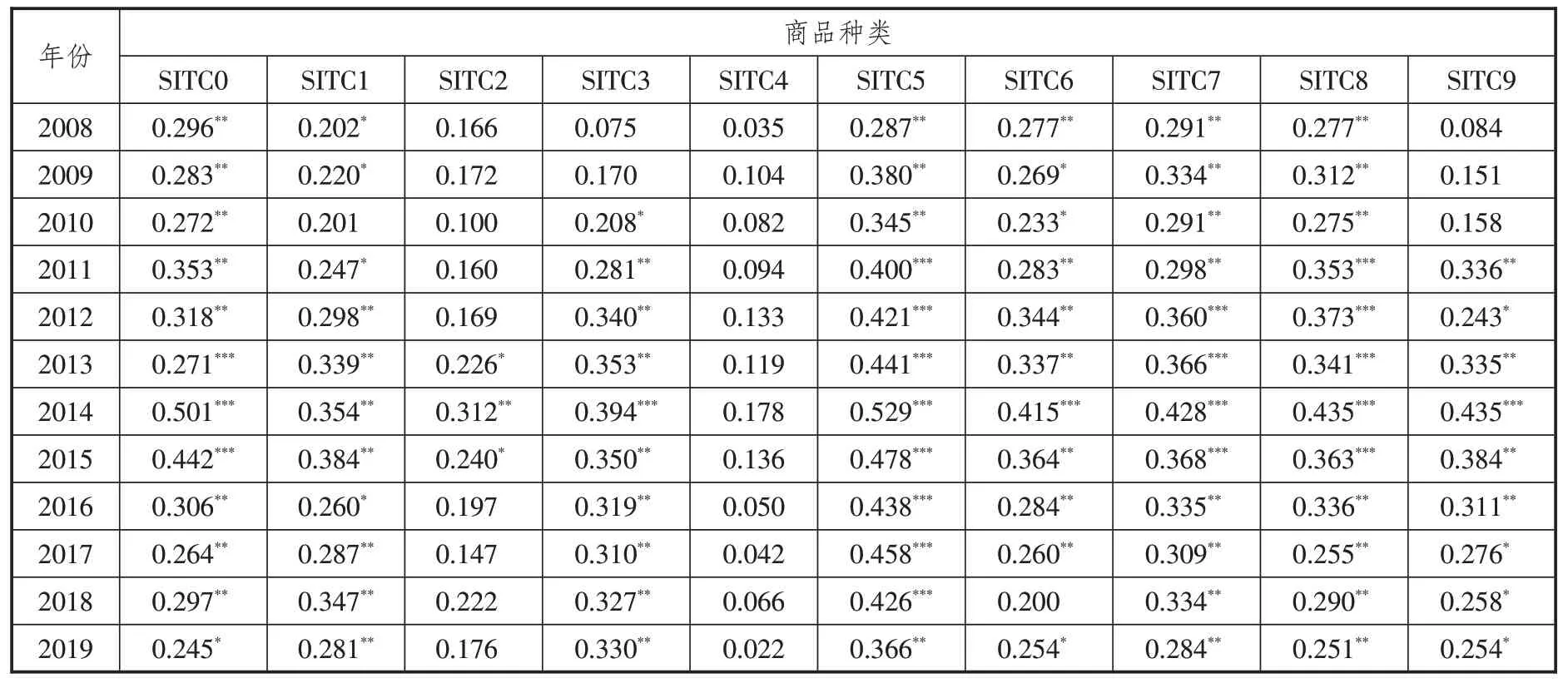

應用Ucinet軟件,對國土鄰近、空間距離、語言距離、殖民距離、經濟距離、治理距離及協定距離與一帶一路共建國家各類商品貿易網絡(加權和無權)進行回歸分析,并基于加權貿易網絡和無權貿易網絡的區別和聯系,從貿易額和貿易關系變動的角度拆解商品貿易網絡分析其演化的影響因素,選擇5 000 次隨機置換得到回歸結果,主要解釋其符號和顯著性。根據上述QAP 回歸分析,每次觀察項為16 770 個⑥,得到表9至表18。

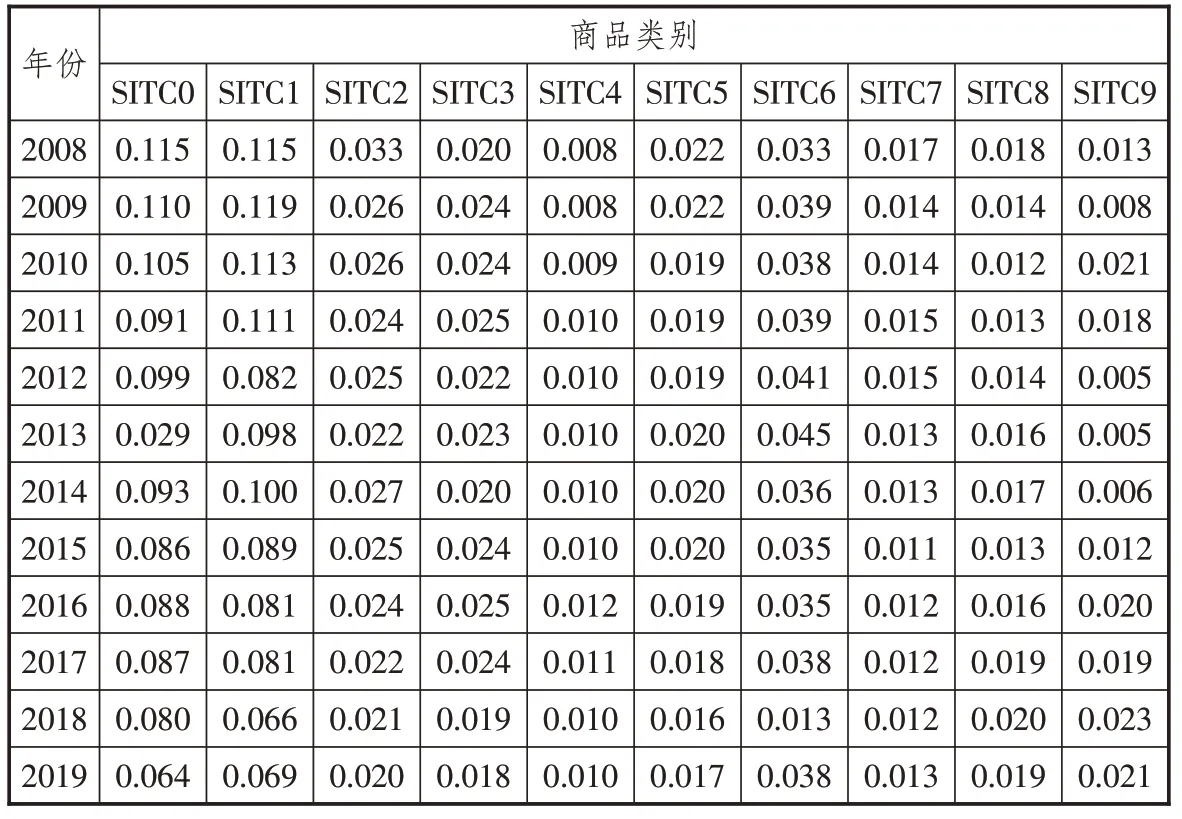

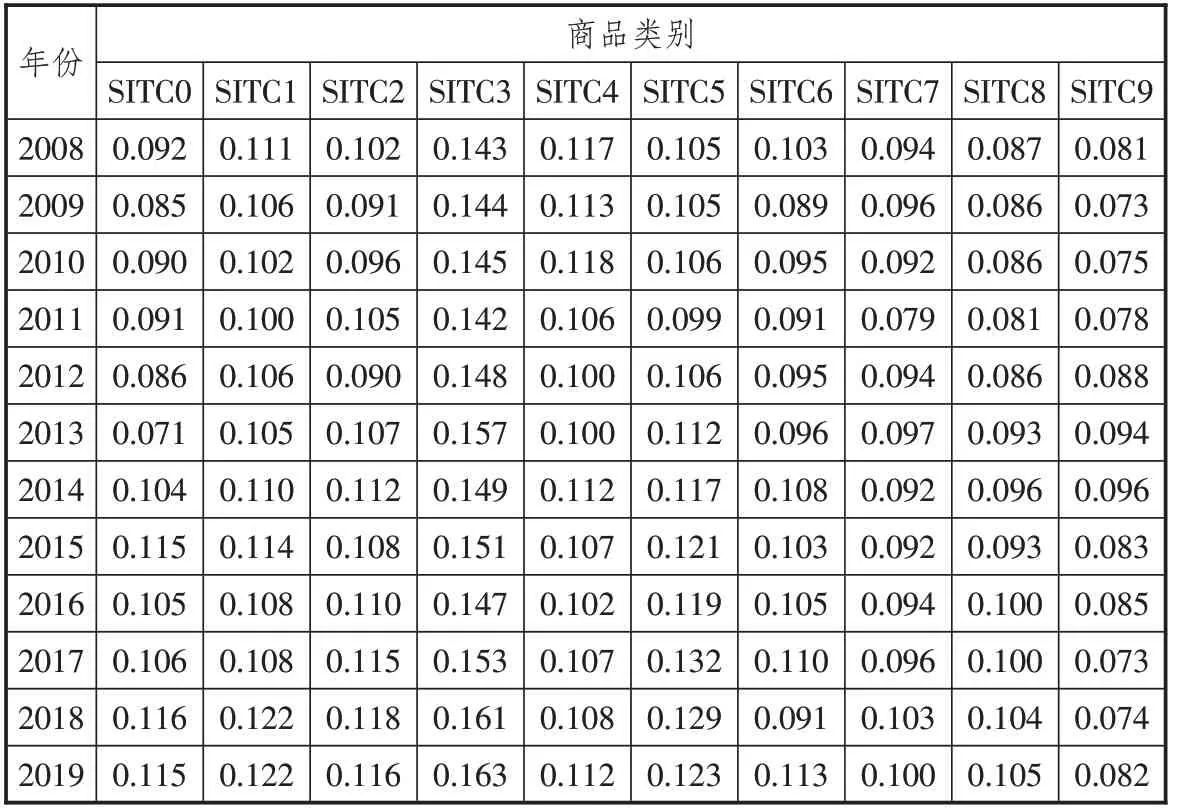

由各類貿易矩陣與7 個解釋變量同時回歸的結果可見,相較于加權貿易網絡,解釋變量在無權貿易網絡中的回歸系數絕對值大小及回歸系數的顯著性多優于在加權貿易網絡中的結果。如表9、表10 所示,解釋變量對絕大部分商品的無權貿易網絡解釋力(決定系數)強于加權貿易網絡,且無權貿易網絡的被解釋力基本呈上升趨勢,加權貿易網絡的被解釋力呈下降趨勢。這說明相較于貿易額多少的選擇,解釋變量同幅度的變動在解釋貿易聯系是否發生的效果更好,且一帶一路倡議提出以后,國土鄰近、空間距離、文化距離、協定距離、經濟距離及治理距離等因素對一帶一路共建國家間是否可能發生貿易聯系的影響增加,對貿易額的變動影響相對下降。基于此,對各變量的回歸結果逐一分析。

表9 加權貿易網絡QAP回歸決定系數

表10 無權貿易網絡QAP回歸決定系數

1.區位因素

從表11 至表14 可以看出,區位因素在一帶一路共建國家整體商品貿易網絡中發揮了重要作用,國土鄰近和空間距離均會對商品貿易網絡產生重要影響,一帶一路倡議推動一帶一路共建國家之間設施聯通,為一帶一路共建國家間貿易往來提供了強大助力。

表11 一帶一路共建國家國土鄰近對各類加權貿易網絡影響回歸結果

表12 一帶一路共建國家國土鄰近對各類無權貿易網絡影響回歸結果

表13 一帶一路共建國家空間距離對各類加權貿易網絡影響回歸結果

表14 一帶一路共建國家空間距離對各類無權貿易網絡影響回歸結果

在加權貿易網絡中國土鄰近對貿易額存在顯著的正向影響,即兩國國土接壤則有利于兩國貿易額的增加。橫向來看,國土鄰近對SITC0、SITC1、SITC3、SITC2正向影響相對較大,且影響效果呈依次減弱現象。其原因在于運輸成本,這四類商品均屬于初級產品,是多數一帶一路共建國家創匯的手段,且加工簡單、價格易波動、附加值低和易受工業市場需求影響的特點使其受到國土鄰近的影響更大。空間距離僅對SITC1、SITC2 和SITC3 產生影響。其中,對SITC1 和SITC3 產生負向影響顯著,這符合預期,即兩國之間的距離越大對兩國之間貿易規模的阻礙作用越大;對2016—2019年的SITC2產生正向影響顯著,究其原因是一帶一路共建國家商品貿易網絡中SITC2 的主要貿易國家分布廣泛⑦,隨著一帶一路倡議的推進,各國間合作加強,基礎設施建設不斷完善,對SITC2 的貿易帶來極大的便利。

在無權貿易網絡中國土鄰近僅對SITC6(僅個別年份產生顯著正向影響,不屬于共性特征)、SITC7和SITC8未產生顯著正向影響。其可能的原因是SITC6~SITC8的貿易主要依賴工業基礎相對較強的國家出口,一帶一路共建國家中大部分國家工業基礎薄弱,依賴進口,使得國土鄰近與否不會對其貿易發生的可能性產生顯著影響。其余類商品在一帶一路共建國家間的貿易聯系均受到國土鄰近的顯著正向影響。空間距離對各類貿易關系的負向影響顯著,且其絕對值都相對較高,即較遠的空間距離仍會對一帶一路共建國家之間發生貿易聯系產生較大阻礙。

2.協定距離

區域貿易協定(Re?gional Trade Agreement,RTA)與一帶一路倡議有區別又有聯系,兩者都強調多國相互間合作,降低貿易壁壘;區別是區域貿易協定需要通過自由貿易協定談判達成共識,降低相互間貿易成本,規范貿易合作關系來促進雙方貿易合作[20],而一帶一路倡議則具備極強的包容性[24],其發展迅速,更具活力,兩者相互協同推進更有利于推動一帶一路共建國家共同發展、共同富裕。

由表15、表16可知,同一時間是否簽訂同一份RTA 對各類商品的加權貿易網絡和無權貿易網絡均存在顯著正向影響。相較而言對加權貿易網絡的影響較小,對無權貿易網絡的影響要大于加權貿易網絡,且影響效果更為穩定。這意味著同一期都簽署區域貿易協定對一帶一路共建國家之間的各類商品貿易存在促進作用,這種促進作用對貿易關系建立與鞏固比貿易強化更有效。

表15 一帶一路共建國家協定距離對各類加權貿易網絡影響回歸結果

表16 一帶一路共建國家協定距離對各類無權貿易網絡影響回歸結果

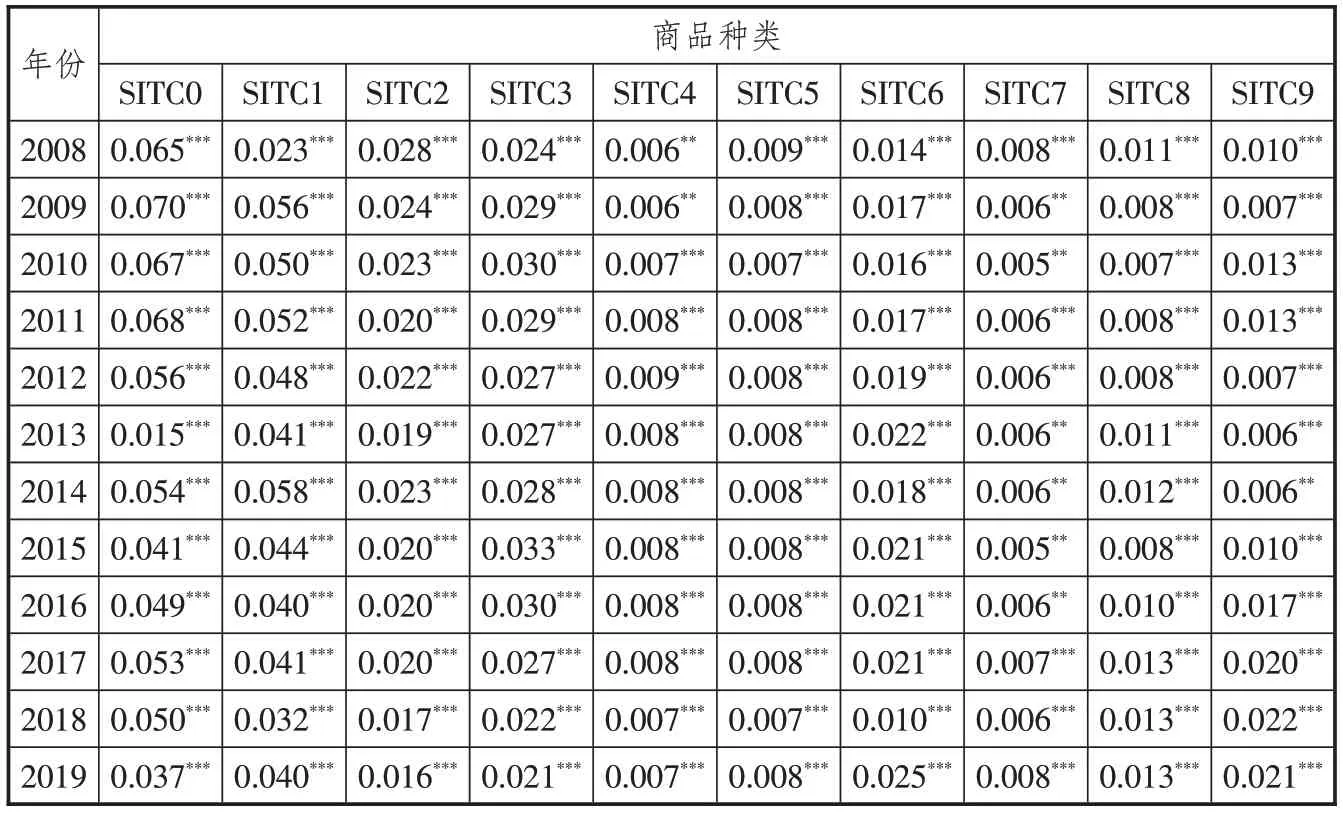

3.治理距離

國內治理能力越強的國家,越容易在商品貿易網絡中與其他國家發生貿易聯系,從而成為商品貿易網絡中的活躍國、樞紐國和核心國。由表17、表18可知,治理距離對各類加權貿易網絡的正向影響較少,僅對SITC1、SITC3 和SITC9 加權貿易網絡產生影響顯著,其中對SITC3僅個別年份產生影響。在無權貿易網絡,僅對SITC4不產生顯著影響,其他種類商品貿易均存在顯著正向影響。其可能原因是治理環境強的國家會提高其商品的進出口競爭優勢[22],有利于該國與其他一帶一路共建國家發生貿易聯系并提升貿易額。相較于貿易額,治理差距對貿易關系發生的可能性影響更大,且受其影響的商品種類更多。

表17 一帶一路共建國家治理距離對各類加權貿易網絡影響回歸結果

表18 一帶一路共建國家治理距離對各類無權貿易網絡影響回歸結果

4.文化距離⑧

文化差異對一帶一路共建國家商品貿易網絡中的貿易額影響較小,這是因為地理條件和要素稟賦相近⑨,產業優勢非互補性平抑了貿易的互補性。文化差異對一帶一路共建國家的各類商品貿易網絡從貿易關系和貿易額的角度影響均較小,相對而言語言距離對商品貿易網絡中貿易關系的阻礙影響相較于貿易額的影響更大,而殖民距離對各類商品貿易額的影響更大。

5.經濟距離

一帶一路共建國家間更傾向于與經濟發展水平相近的國家發生貿易聯系,其貿易額的增長不容易受到經濟發展水平差異的影響。較大的經濟差距會阻礙商品貿易網絡中各類貿易關系發生和貿易額的增長,但并不是時常發生;相較而言,對貿易關系發生可能性的影響要更大;縱向來看,隨著時間推移,經濟距離對貿易關系和貿易額的影響均呈現上升趨勢。這意味著在一帶一路共建國家中經濟水平相似的國家間更易于發生貿易聯系,而經濟水平差異在貿易額上的影響存在負向影響但較小。

五、結論與建議

(一)結論

利用社會網絡分析方法,對通過一帶一路共建國家間的雙多邊貿易聯系搭建的商品貿易網絡進行分析,重點探究了各類商品貿易網絡動態演化特征和影響因素。

1.一帶一路共建國家各類商品貿易網絡大體上呈現日益緊密的演化趨勢

2008—2019年一帶一路共建國家各類商品貿易情況會受到內外部事件沖擊發生劇烈波動,但整體呈現日益緊密趨勢,其中SITC0 和SITC5~SITC8等商品貿易網絡相較于其他商品貿易網絡,在一帶一路共建國家中貿易往來更為密切。

2.一帶一路共建國家商品貿易網絡結構是動態漸變的且具有自穩定性特征

2008—2019年SITC5貿易網絡結構變動最小,SITC1 和SITC9 貿易網絡結構變動相對較大,即使商品貿易網絡結構遭受突發事件沖擊,仍能較快復原演化態勢。

3.各類商品貿易網絡結構會受到貿易網絡中活躍國、樞紐國和核心國的影響

一帶一路共建國家中,具備較為突出的資源稟賦條件但缺乏一定的工業基礎條件,如白俄羅斯、哈薩克斯坦、以色列、伊朗等國家是一帶一路共建國家商品貿易網絡的活躍國,起到激發貿易網絡活力的作用;具備較強的經濟發展能力、較完善的基礎設施建設、相對穩定的治理環境,特別是其優良的地理位置能實現對周邊國家的貿易輻射,如巴林、希臘、奧地利、葡萄牙、新西蘭等國家是商品貿易網絡中的樞紐國,能夠促進商品在貿易網絡中高效流轉;具備突出的經濟發展水平、完善的基礎設施建設水平以及穩定的治理環境,如俄羅斯、烏克蘭、韓國、意大利、阿聯酋等國家是商品貿易網絡中的核心國,在各類商品貿易網絡中起優化網絡結構的作用,實現資源高效配置;中國是各類商品貿易網絡中絕對的核心國,在共建一帶一路中起到重要的引領作用。

4.完善的基礎設施和明晰的貿易規則是影響各國在各類商品貿易網絡中成為活躍國、樞紐國和核心國的重要因素

一國治理能力的加強、對外貿易政策的穩定有助于提升該國商品進出口的比較優勢;借助設施聯通能夠實現本國與其他一帶一路共建國家間貿易聯通,有助于抑制區位因素和文化因素所導致的負面影響;相近的經濟發展水平有助于加強一帶一路共建國家間貿易往來,而相近的地理條件和要素稟賦所產生的產業優勢非互補性會平抑國家間貿易的互補性。

(二)建議

一帶一路是中國率先推進全球發展倡議落地見效的“先手棋”,為持續推進高質量共建一帶一路,中國應充分發揮在各類商品貿易網絡中的絕對核心國優勢,制定主動引領策略。

1.中國應繼續拓寬與活躍國的合作范圍和渠道,進一步激發活躍國對商品貿易網絡活力的促進作用

一帶一路共建國家的活躍國集中呈現于初級產品貿易,均較為依賴自身要素稟賦條件。中國應基于各國要素稟賦和產業互補特征,合理降低與活躍國之間的貿易壁壘,通過政策溝通和設施聯通驅動,進一步釋放中國與其他活躍國對激發商品貿易網絡活力的積極作用。此外,根據活躍國在不同商品貿易網絡中建立的貿易聯系,基于產業分工視角,中國應積極推動活躍國產業建設,進一步增強其貿易潛力,優化配置各國要素稟賦,協同產業分工[1]。

2.中國應持續完善與樞紐國的設施聯通,充分發揮樞紐國對一帶一路共建各國間貿易暢通的“橋梁”作用,提升商品貿易網絡整體的資源流轉效率

樞紐國成員在各地理板塊中擁有相對較高的經濟發展水平、基礎設施建設水平以及相對穩定的治理環境,地理位置便利性是樞紐國對周邊國家產生貿易輻射作用的關鍵因素。中國應加強與樞紐國之間的基礎設施建設,提升商品貿易網絡結構的穩定性,進一步擴大樞紐國的“橋梁”作用,并注重與非樞紐國之間的設施聯通,推動一帶一路共建各國間貿易暢通,緩解因資源稟賦相近而產生的競爭性貿易,增強互補性貿易關系,優化商品貿易網絡資源配置,提升整體商品貿易網絡的資源流轉效率。

3.中國應加強與其他核心國的合作

中國應加強與核心國的優勢產業互補,注重加強相互貿易往來,并通過構建子商品貿易網絡帶動核心國與非核心國間貿易合作,擴大核心國對促進貿易結構優化的能力優勢,探索各商品貿易網絡跨區域協作機制。核心國在一帶一路共建國家中均具備較強的經濟實力、成熟的工業基礎、突出的資源稟賦條件、完備的基礎設施建設和穩定的治理環境,相近的經濟稟賦有利于雙方貿易關系加強,中國應根據自身與各核心國之間的要素稟賦匹配水平、價值鏈關聯度等現實特征,強化現有合作關系,拓寬合作范圍和渠道,積極擴大技術溢出效應,探索雙方共贏機制。

4.中國應積極推進區域貿易協定與一帶一路倡議聯動發展

促進與一帶一路共建國家商品貿易網絡中活躍國、樞紐國及核心國與非活躍國、非樞紐國及非核心國之間的貿易聯系,通過提高邊緣國家商品貿易網絡參與度強化商品貿易網絡防范化解重大風險能力。各類商品貿易網絡中的活躍國、樞紐國、核心國是其穩態可持續運行的關鍵,而商品貿易網絡內部或外部的風險沖擊易造成商品貿易網絡結構的強烈波動。區域貿易協定與一帶一路倡議的聯動發展能為一帶一路商品貿易網絡運行提供相對穩定的經貿往來環境。在復雜多變的國際環境下,一方面中國應優先與一帶一路共建國家的活躍國、樞紐國以及核心國構建穩態可持續的商品貿易網絡,另一方面中國應兼顧與非活躍國、非樞紐國、非核心國之間的經貿交流,積極促進邊緣國家的商品貿易網絡參與度,提高商品貿易網絡結構抗風險能力,規避和分散風險沖擊波動。

注釋:

①SITC0~SITC9 類分別為:食品和活動物(SITC0);飲料及煙草(SITC1);非食用原料(不包括燃料)(SITC2);礦物燃料、潤滑油及有關原料(SITC3);動植物油、脂和蠟(SITC4);未另列明的化學品和有關產品(SITC5);主要按原料分類的制成品(SITC6);機械及運輸設備(SITC7);雜項制成品(SITC8);《國際貿易標準分類》未另分類的其他商品和交易(SITC9)。

②一般而言,制成品主要指SITC5~SITC8,SITC9 屬于未分類產品。

③由2019年貿易數據可知,一帶一路共建國家中SITC0進出口占各國進出口額10%以上國家達67 個;由《對外投資合作國別(地區)指南》梳理各國重要產業、支柱產業、創匯產業、工業化水平等信息發現,非歐洲和南美洲地區一帶一路共建國家,大都較為依賴SITC0產品進出口貿易。

④由2019年一帶一路共建國家各類貿易數據梳理發現,SITC0~SITC9商品貿易額的80%分別由貿易額前37、36、28、26、26、24、28、16、22、24位的國家掌控。

⑤受篇幅限制,表3 僅列示2008—2019年各類商品貿易網絡度數中心度均值排名前十情況,表4同上,如有讀者需要可向作者索取。

⑥由于數據限制,回歸分析不包括庫克群島、巴勒斯坦、紐埃、南蘇丹、敘利亞、東帝汶、委內瑞拉、也門、意大利、蘇丹、黑山、塞爾維亞、斯洛伐克、索馬里、羅馬尼亞、剛果(金)、愛沙尼亞(共計17個國家),故構建回歸矩陣為130×130方陣,其觀察項為:130×(130-1)=16 770個。

⑦鑒于上述商品貿易網絡演化分析,SITC2 商品貿易網絡2016—2019年網絡結構演化穩定,選取2019年數據,發現共19個國家SITC2貿易額遠高于未列示國家,其分布地域寬泛:南非(非洲);俄羅斯、意大利、烏克蘭、奧地利、波蘭、捷克(歐洲);中國、韓國、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、新西蘭(亞洲、大洋洲);土耳其、阿聯酋(西亞);智利、秘魯(南美洲);哈薩克斯坦(中亞)。

⑧鑒于文化距離、經濟距離僅影響個別年份部分商品的貿易關系和貿易額變化,如有讀者需要可向作者索取。

⑨經計算,國土鄰近與語言相同重合率85.12%,與殖民歷史重合率(86.76%)基本相同。