腦室型ICP監測下階梯性減壓在重型顱腦損傷患者中的應用分析*

楊幸達 胡友珠 鄒志斌 鐘波 鄒國榮 羅慶勇 熊志強

顱腦損傷是現代社會造成死亡和殘疾的主要原因,其病理特征表現為顱內壓升高,隨后出現腦灌注量降低,引起繼發性腦損傷[1]。大骨瓣開顱術是目前臨床最有效降低顱內壓手段,對于重型顱腦損傷患者往往是挽救生命的最優選擇,但文獻[2]報道該術式的發癥發生率可高達50%,其中包括急性腦膨出、遲發性腦水腫、腦積液、癲癇等,且部分情況下需要進行二次手術,患者預后較差,因而降低手術并發癥發生率是提高療效并改善預后的重點。研究表明,術中采用階梯型減壓技術可降低大骨瓣開顱術并發癥發生率,在術中持續監測顱內壓可精準控制減壓速率,聯合運用可改善患者遠期預后[3-4],國際指南也建議監測顱內壓和繼發性腦損傷的危險因素[4],但在我國由于醫療資源分布不均等多種因素限制,顱內壓監測的普及率有待提高[5]。本研究回顧性分析重型顱腦損傷患者采用腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術治療的效果,并選擇采用傳統開顱手術患者作為對比,以期提供臨床數據參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析新余市人民醫院2020 年1 月-2021 年7 月收治的70 例重型顱腦損傷患者,納入標準:(1)參照文獻[6]急診CT 及病史支持診斷為重型顱腦損;(2)入院格拉斯哥昏迷評分(GCS)3~8 分;(3)影像學檢查提示存在嚴重腦挫裂傷、顱內血腫,中線結構移位>10 mm 或側腦室、第三腦室受壓消失;(4)入院時已嚴重顱內高壓、單側瞳孔散大者或雙側瞳孔散大。排除標準:(1)合并其他重要臟器嚴重原發病,循環不穩定;(2)既往存在神經系統疾病;(3)長期進行抗凝治療;(4)病情已危及生命,無法進行手術。根據術式不同分為對照組38 例(傳統開顱手術)和觀察組32 例(腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術)。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 治療方法 對照組采用傳統開顱手術,在耳廓向后上方延伸到頂骨正中線,然后沿正中線前至前額發際內做標準“大問號”形手術切口,經開骨窗,去骨瓣后,從顳前部十字切硬腦膜暴露額葉、顳葉、前顱窩等部分,徹底清除硬腦膜下血腫及腦挫傷組織減壓,止血,放置引流管,逐層縫合切口。

觀察組采用腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術,根據術前CT 腦室受壓情況在開顱手術的同側或對側選擇腦室穿刺點,做平行于中線長5 cm 的直切口切開頭皮,暴露顱骨,鉆顱、電凝硬腦膜,采用腦室型顱內壓傳感器(強生Codman 有創顱內壓檢測儀)穿刺側腦室前角,見腦脊液流出后夾閉引流管,用細線固定傳感器并縫合切口,傳感器連接主機檢測初始壓,松開引流管緩慢釋放腦脊液,可見顱內壓下降,2~5 mL 后夾閉引流管,操作時需注意腦脊液釋放速度,以免腦脊液釋放過多過快。然后進行階梯型減壓,首先沿大問號形切口線(同對照組)在血腫最厚處快速切開皮膚至顱骨,剝離肌皮瓣,在血腫處鉆孔,挑開硬膜,釋放部分血性液體及血凝塊初步減壓,然后進行常規標準外傷大骨瓣開顱,揭開骨瓣,在硬膜發藍處剪開硬膜,清除腦挫傷、失活腦組織及腦內血腫,此時硬膜張力下降,接著剪開硬膜,完全清除硬膜下、腦內血腫。術中階梯減壓的每一步均測量顱內壓,使顱內壓下降速度應在每10 分鐘10~15 mmHg,且需將顱內壓降至20 mmHg 以下再完全打開硬腦膜。

1.3 觀察指標及評價標準(1)圍手術期指標:記錄兩組患者手術時間、手術前、后格拉斯哥昏迷評分(Glasgow coma scale,GCS)、瞳孔變化、美國國立衛生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)評分和二次手術情況。其中GCS 評分用于評價患者昏迷程度,分數范圍為1~15 分,分數越低表明昏迷程度越重。NIHSS 評分用于評價神經功能障礙程度,分數范圍為0~42 分,分數越高表明神經功能障礙越嚴重。(2)腦灌注壓:記錄并比較兩組患者術后1、3、7 d 腦灌注壓差異。(3)顱內壓:記錄并比較兩組患者術后1、3、7 d顱內壓差異。(4)觀察并記錄彌漫性腦腫脹、急性腦膨出、遲發性血腫、術后腦梗死等圍術期并發癥發生情況,以及二次手術率、術后病死率。(5)術后6 個月進行隨訪,比較兩組格拉斯哥預后評分(Glasgow outcome scale,GOS)。GOS 評分用于評價術后康復情況,分為1~5 等級,等級越高表明恢復情況越好。

1.4 統計學處理 統計學分析采用SPSS 24.0 軟件進行,計量資料用()表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗,多組間采用方差分析,計數資料用率(%)表示,兩組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組男25 例,女13 例,平均年齡(46.89±5.93)歲,其中車禍致傷24 例,摔傷9 例,擊打致傷5 例;觀察組男21 例,女11 例,平均年齡(47.42±5.84)歲,其中車禍致傷18 例,摔傷10 例,擊打致傷4 例。兩組一般情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

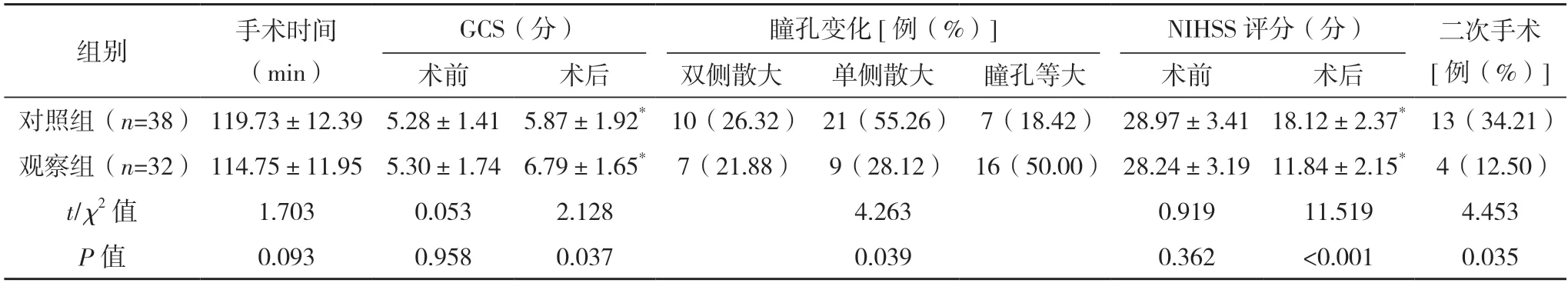

2.2 兩組圍手術期指標比較 兩組患者術后GCS評分較術前升高,術后NIHSS 評分較術前降低(P<0.05),觀察組術后GCS 評分、NIHSS 評分均優于對照組(P<0.05),觀察組瞳孔變化情況優于對照組,二次手術率低于對照組(P<0.05),兩組手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組圍手術期指標比較

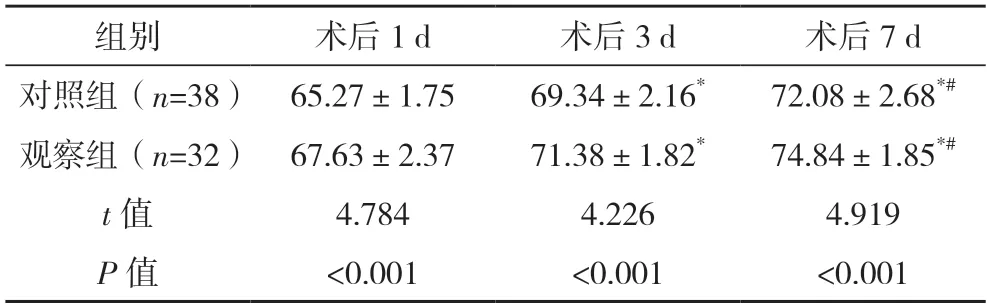

2.3 兩組腦灌注壓比較 對照組和觀察組患者腦灌注壓均隨治療后時間延長而顯著升高(F=89.771、101.062,P<0.05),術后1、3、7 d 觀察組腦灌注壓均高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組腦灌注壓比較[mmHg,()]

表2 兩組腦灌注壓比較[mmHg,()]

*與術后1 d 比較,P<0.05;#與術后3 d 比較,P<0.05。

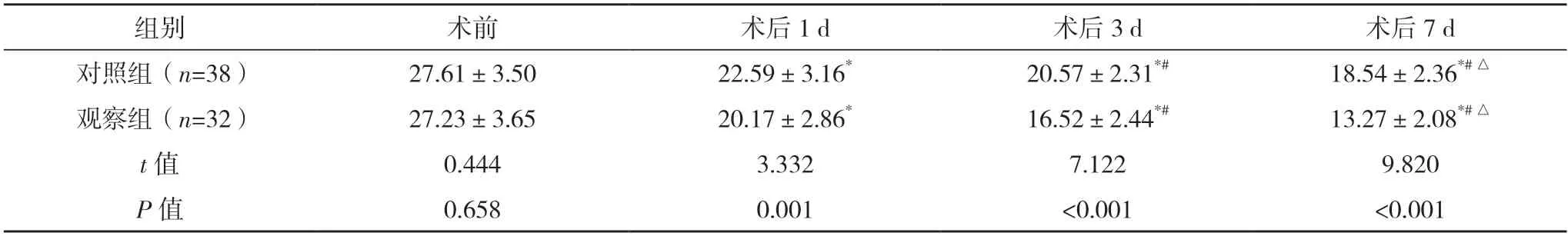

2.4 兩組顱內壓比較 術后對照組和觀察組患者顱內壓均隨時間延長而顯著降低(F=69.420、144.626,P<0.05),術后1、3、7 d 觀察組顱內壓均低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組顱內壓變化比較[mmHg,()]

表3 兩組顱內壓變化比較[mmHg,()]

*與術前比較,P<0.05;#與術后1 d 比較,P<0.05;△與術后3 d 比較,P<0.05。

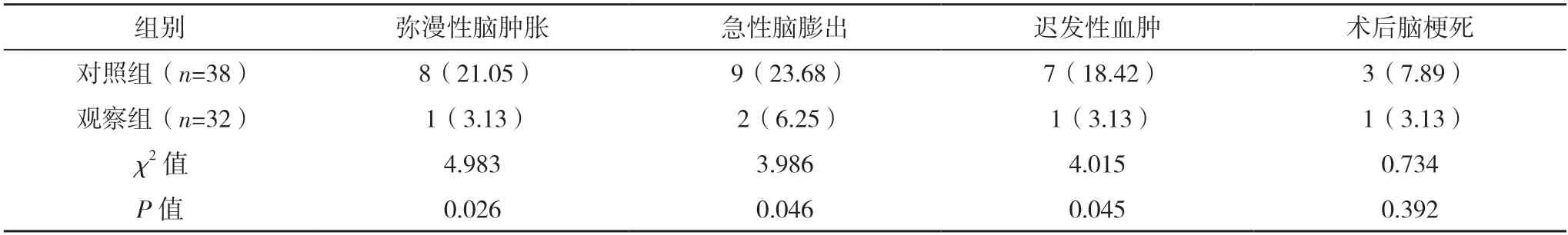

2.5 兩組并發癥發生情況比較 觀察組術后彌漫性腦腫脹、急性腦膨出、遲發性血腫的發生率均低于對照組(P<0.05),兩組術后腦梗死發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組并發癥發生情況比較[例(%)]

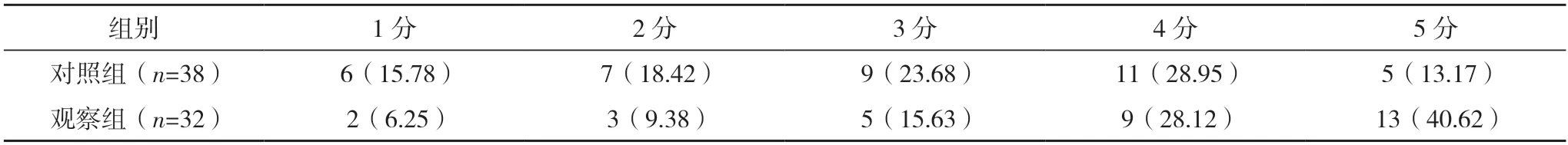

2.6 兩組預后情況比較 術后6 個月,觀察組死亡2 例(6.25%),對照組死亡6 例(15.79%),兩組死亡率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組術后6 個月GOS 評分分布與對照組比較,差異有統計學意義(Z=7.295,P=0.007),見表5。

表5 兩組術后6個月GOS評分比較[例(%)]

3 討論

大骨瓣開顱術由于具有快速、高效降低顱內壓的優勢,已廣泛應用于重型顱腦損傷治療,能有效降低死亡率,改善腦灌注,但由于減壓時快速釋放顱內壓導致腦組織灌注突破損傷、急性腦膨出甚至腦疝,加重腦組織損傷[7-8],因此需精準控制減壓速率。雖然恢復腦灌注對重型顱腦損傷患者術后神經功能恢復十分重要,但研究表明,顱腦損傷術后需及時監測腦灌注壓,避免腦灌注壓波動太大而導致的缺血或再灌注損傷等繼發性腦損傷,腦灌注壓過高會大大增加急性呼吸窘迫綜合征的發生風險[9]。本研究中觀察組術后GCS 評分、NIHSS 評分、瞳孔變化情況,以及7 d 腦灌注壓、顱內壓水平均優于對照組(P<0.05),兩組手術時間差異無統計學意義(P>0.05),王良偉等[10]報道稱顱內壓監護裝置聯合漸進穩定性減壓術可明顯降低重型顱腦損傷患者顱內壓,提高術后GCS 評分,改善患者預后,宗海亮等[11]發現重型顱腦損傷患者經通竅化瘀醒神湯聯合標準大骨瓣手術治療后腦灌注壓升高,與本研究結果一致,表明腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術可減輕重型顱腦損傷患者顱內壓,增加腦灌注,恢復神經功能,近期療效較好。

傳統開顱手術在快速降低顱內壓的同時提供的廣泛手術視野有助于徹底清除腦基底的血腫[12-13],但并發癥的危險也相對增加。去除骨瓣后,隨著顱內壓降低,止血效果逐漸減輕,出現同側或對側出血,引起腦血腫[14-15]。因腦組織再灌注或減壓后毛細血管靜水壓力梯度增加引起的腦水腫,多發生在切除骨瓣邊緣腦組織,引發腦疝并加重腦組織損傷,術后發生率約為25%,且去除骨瓣會破壞顱腦生理結構,不利于預后[16-17]。本研究中觀察組彌漫性腦腫脹、急性腦膨出、遲發性血腫的發生率低于對照組,二次手術率低于對照組,術后腦梗死發生率兩組差異無統計學意義(P>0.05),趙衛平等[18]研究發現顱內壓監測下階梯減壓可減少重型顱腦創傷患者術中腦膨出、急性腦腫脹發生情況,改善患者的預后,與本研究結果一致,表明腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術可減少手術并發癥的發生,避免二次手術。分析原因,可能與腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術可精準控制顱內壓降壓速率,減輕腦水腫和再灌注損傷風險相關。

最后筆者觀察了腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術對重型顱腦損傷患者預后的影響,發現觀察組術后6 個月GOS 評分明顯優于對照組,謝超等[19]發現顱內壓監測下階梯減壓術較傳統大骨瓣減壓術對重型顱腦損傷患者預后改善效果更好,張尚明等[20]發現在梯度減壓術前采用腦室型顱內壓監測可改善顱腦外傷后腦疝患者遠期預后,與本研究結果一致,表明腦室型顱內壓監測聯合階梯性減壓技術可改善重型顱腦損傷患者遠期預后,這可能與該方法能降低術后并發癥發生率及增加腦灌注,改善神經功能相關。

綜上所述,腦室型顱內壓監測下階梯性減壓技術能夠改善重型顱腦損傷患者圍術期指標,增加腦灌注,改善神經功能和預后,減少并發癥發生率,近期和遠期療效均優于傳統開顱手術,值得臨床推廣。