物理教學中發展學生批判性思維的思考

李晶晶

海南師范大學教師教育學院,海口 571158

習近平總書記在2021年12月24日發布了中華人民共和國主席令第一〇三號,宣布《中華人民共和國科學技術進步法》自2022年1月1日起施行。進步法總則的第九條規定“學校及其他教育機構應當堅持理論聯系實際,注重培養受教育者的獨立思考能力、實踐能力、創新能力和批判性思維,以及追求真理、崇尚創新、實事求是的科學精神……”。在科學教育中強調批判性思維是有跡可循的,早在2016年《中國學生發展核心素養》中就明確地把“理性思維、批判質疑”作為科學精神的基本要點之一。作為一門基礎的科學學科,物理學科已經把“批判質疑”納入到學科核心素養體系中,意在培養在面對科學問題時能夠理性思考、作出正確判斷的社會公民。

已有的文獻表明批判性思維是可以被習得的,各個學科都可以并且應該為提升學生的批判性思維貢獻力量。梅可匹克(McPeck)認為:批判性思維在特定學科領域有其特定的慣例和方法,不同的學科領域能夠為批判性思維提供不同的內核。物理學科的科學屬性更強調批判性思維中理性、推理、邏輯的一面,在培養學生的科學精神、塑造理性公民等方面有著別的學科不可替代的作用。在物理教育中要充分意識到批判性思維對培養學生科學素養、發展科學的價值觀、幫助學生成長為理性公民的作用;并充分利用物理學科特點、緊扣科學本質、利用科學探究、設計社會性科學議題等方法發展學生的批判性思維。

1 批判性思維促進學生科學素養的發展

科學研究的使命就是不斷地探索未知,科學家對科學理論始終保持著清醒的判斷。杜威曾說過:“沒有對科學假說進行主動、持續和細致的理性反思,我們就不能表示接受或者反對它,而是要延遲判斷。”批判性思維指向開放的思想、公正的評價,可以幫助學生在面對科學問題時保持冷靜的頭腦、謹慎的判斷,更重要的是促進學生誠實地面對自己,認識到自己在解決問題過程中的認知偏向,從而提升科學素養。

1.1 批判性思維是解決科學問題的基礎

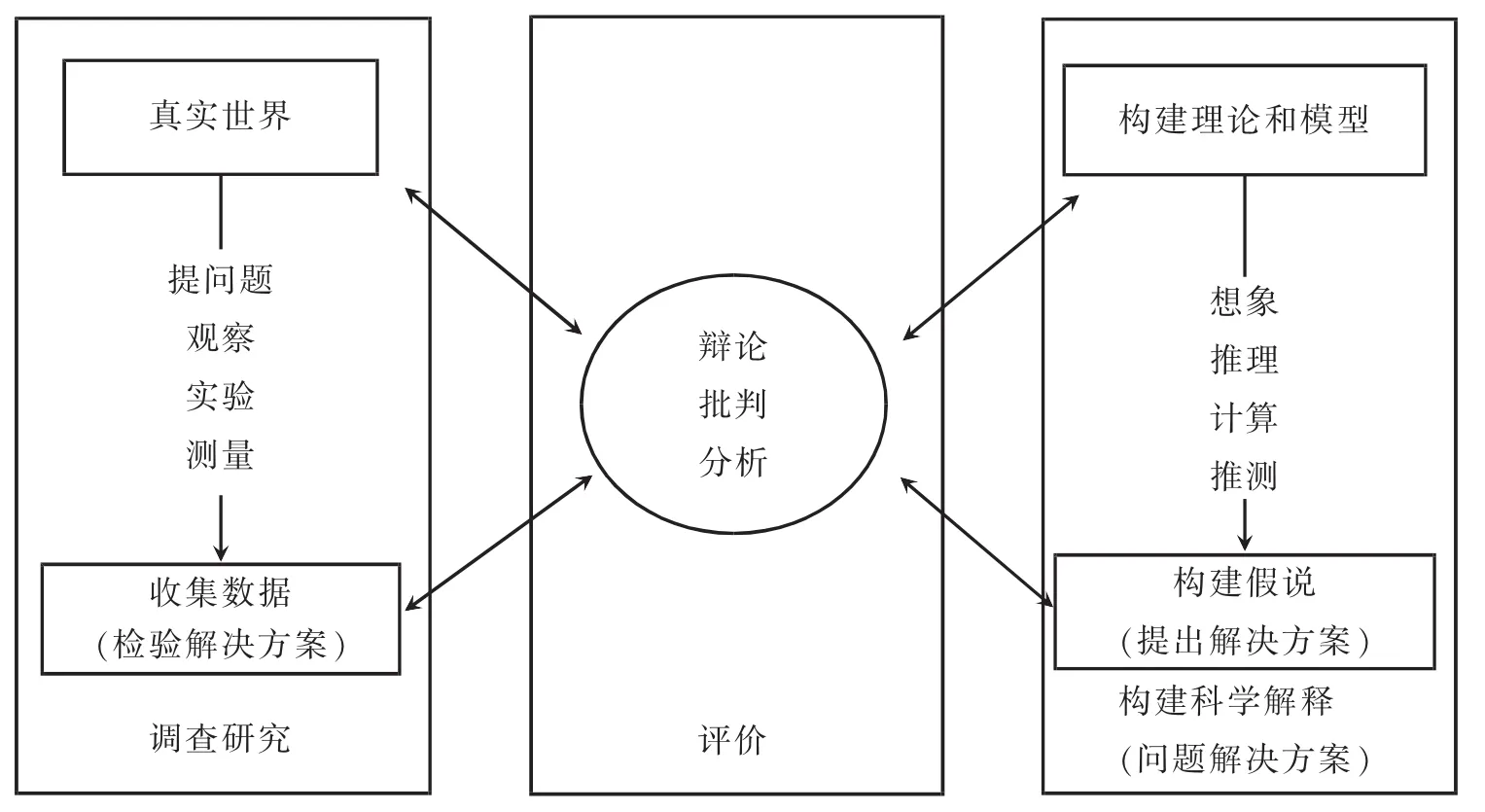

物理學習的過程就是學會解決科學問題的過程,而批判性思維是解決科學問題必不可少的工具。2011年,美國國家研究理事會(NRC)頒布的《K-12年級科學教育框架:實踐、跨學科概念和核心概念》(以下簡稱“框架”)成為科學教育的新標準,框架把科學問題解決分為3個維度,分別是調查研究、評價和構建科學解釋(圖1)。

圖1 科學問題解決的3個維度

由圖1可以看出,科學問題解決的3個維度離不開收集數據、批判、分析、推理、推測、提出解決方案等基本技能,而這些都與批判性思維有關聯。從問題的確定到方法的選擇,從數據的處理到結論的評價,可以說批判性思維貫穿了科學問題解決的始末。離開了批判性思維,科學問題解決甚至無從談起。中學生學習物理的過程其實是科學家探索物理知識歷程的濃縮,學生同樣要經歷從調查研究到評價再到構建解決方案的全部過程,自然也需要有批判性思維的加持。

1.2 批判性思維有利于提升學生作出理性的判斷

基礎教育階段的物理學科教學目的不僅僅在于使學生掌握基礎的物理知識,更深層次的意義是培養學生的理性思維。今天,信息社會的飛速發展使得人們獲取信息的途徑越來越多,并越來越便捷,由此帶來的突出問題是很多人盲目地相信收集到的一切信息,從而造成盲從或偏信。產生這個問題的根源就在于很多人缺乏批判性思維,很少思考內容的可信度,無法對信息進行求證和評估,并判斷信息真偽,常常是照單全收,而不會加以選擇。批判性思維可以幫助人們了解數據、證據和結論之間的關系,學會選擇相關信息,能分析和整合不同來源的信息,判斷相關數據的局限性,找到支持或反駁假設的證據,學會進行科學的推理,最終作出理性的判斷。

需要特別說明的是,在物理學習中的批判性思考并不意味著質疑所有數據、證據和專家,而是要求學生學會根據一定的評價標準去分析數據和證據,評估它們的真實性、可靠性、有效性及它們對結論的支持程度,不人云亦云,也不被偏見所左右。即便遇到可能會涉及到挑戰自己或小集體的利益時,批判性思考者也往往能夠從大局出發,克服自我中心價值觀,作出理性的決定。只有能夠通過批判性思維作出理性判斷的人才算真正具備了物理核心素養的人。

1.3 批判性思維有助于科學價值觀的形成

公民的成長是從“自然人”到“社會人”的過程,21世紀的中國公民應該既有參與社會科學問題討論的意愿,又同時具備進行批判性思考的能力;在面對科學問題時能夠作出理性的判斷和有價值的決定,擺脫以自我為中心的態度,并能夠與他人互動。這就需要在物理教育中關注批判性思維的社會維度,強調物理學科和社會的融合,使學生最終成長為有社會責任的理性公民。

批判性思維是“根據理智標準,對認識和實踐中的思考、推理和論證進行多方面反思的分析、評價和判斷的活動”。批判性思維激勵學生要敢于挑戰權威,對任何意見都保持謹慎的態度,堅持分析、判斷和檢驗,能夠辨別觀點是否清晰、有能力考查證據的來源,能夠判別證據的準確性、是否有失偏頗等。在掌握充分證據的基礎上進行合理推理,能判斷推理過程是否合乎邏輯規范,能科學地解釋論證過程,保證結論的客觀、公正。這就促使學生必須具有一定的科學理性,有獨立思考的能力,不迷信權威,不盲從大眾,實事求是,敢于開拓和進取。同時,批判性思維幫助學生理解科學的社會屬性,為科學知識注入一定的價值取向,促進學生深層次地理解科學、社會、技術和環境的關系,關注社會,學會反思自我、避免偏見,這正是物理教育希望賦予學生的科學價值觀。

2 物理課堂教學中提升學生批判性思維的方法

教會學生批判性思維本質上是教會學生掌握一種非語言的程序性知識。在物理學科教學中,我們可能不需要告訴學生批判性思維是什么、它的基本技能有哪些、氣質傾向包含哪些內容。我們需要做的是利用物理學科知識的特殊性,尋找方法把批判性思維貫穿到學生學習物理知識的過程中去。

2.1 物理學史助力學生批判性思維的發展

物理教育領域發展學生批判性思維的困惑之一在于很多人認為物理學強調以實驗和事實為依據,大量事實證明基礎教育領域的物理知識是正確的。但科學本質觀首先要向學生表明的就是“科學知識是暫時的和持久的”。雖然學生目前在學校學習的知識已經被證明是正確的,但物理學的發展史本就是一本生動的教材,它以諸多的案例告訴我們科學知識具有可證偽性,很多科學知識與我們的常識是違背的,即使科學家在研究問題的過程中也難免會出現錯誤。

科學知識暫時的準確性和確定的暫時性特點為批判性思維的發展提供肥沃的土壤。在學習物理學的過程中,學生會逐漸了解到物理學科的大廈是在不斷的質疑中發展起來的。如果沒有伽利略對運動學問題解釋的質疑,也許物理學發展的進程會變得緩慢;如果沒有哥白尼對地心說的質疑,也許人們很難撕開天體運動的神秘面紗;如果沒有盧瑟福對經典原子模型的質疑,人們對原子內部結構的認識也許要晚幾年;如果沒有愛因斯坦對傳統時空觀的質疑,相對論不知何時才能問世……這些中學物理學習內容都告訴學生:科學知識不是恒定不變的、無可爭議的,即使現在被認為是正確的科學知識,也許隨著科學技術的發展,將來有一天可能都會被推翻或修正,對現有知識的質疑是科學發展的推動劑。即便是科學家的觀點也會受到所處環境的制約,因此不迷信權威,學會自省和反思是非常重要的。學校物理教育可以物理學史為突破口,梳理科學與社會的關系,讓學生了解物理學的演進過程,激發批判性思維的動機;同時啟發學生開闊心胸,能理性地看待自己或他人的錯誤。此外,物理學家在解釋自然界的過程中需要用到分析、推理、比較、評價等科學的研究方法和思維,這些都為在科學教學中進行批判性思維的培養創造了良好的條件。

2.2 科學探究是發展批判性思維的路徑之一

雖然“科學探究”的原意是指科學家在解決科學問題時用到的科學方法和途徑,但它早已滲透到了我國的基礎教育領域。科學探究作為解決科學問題的方法之一,其在自然科學教育領域受到了廣泛的重視,并在物理課程標準中被作為推薦的教學方法之一,要求在物理教學中進行滲透。《義務教育物理課程標準(2022年版)》要求學生“有判斷實驗數據是否合理、有效的意識”“具有收集數據的能力、分析和處理數據的能力、解釋數據的能力、表達和交流的能力”“能對實驗進行反思,提出改進意見”“對實驗方案、實驗探究過程和結果等進行評估和交流”等,仔細分析會發現這些都蘊含著對批判性思維技能的要求。事實上,科學探究因涉及到分析、推理、決策、反思和評估而與批判性思維有著不可分割的聯系。科學探究要求學習者具有辨別或提出問題的能力;有從可靠的信息源中搜索并篩選信息的能力;具備在實驗設計時用到的推理能力、分析能力以及書面或口頭報告時需要的策略與戰術,交流時需要具備的反思和評估能力等。這些與Ennis在批判性思維分類中提到的批判性思維技能基本完全對應(澄清——對應科學探究中的提出問題、明確問題;推論——對應科學探究中的科學推理;做出行動——對應科學探究中的實踐和交流討論等)。由此看來,批判性思維是學生進行科學探究的強大助力,在探究的過程中瞄準批判性思維的培養會有一舉兩得的功效。

同時,科學探究還強調不迷信權威,要學會基于證據的質疑,這是批判性思維最重要的特質。中學物理課堂的質疑不同于科學家對科學問題的質疑,它更多地表現在問題解決的過程中學生能夠基于事實證據進行科學推理,能在交流過程中對不同的觀點和結論提出質疑,結合論據進行科學論證、批判、檢驗和修正結論,強調不盲目接受,也不盲目否定。這里不僅僅是針對別人的觀點,在交流的過程中,對自我的審視和反思也同等重要。在科學探究的過程中需要學生進行主動思考,并以冷靜客觀的態度對外在信息加以厘清、辨別、假設及驗證,正視自己及其他人的問題,這種理性、虛心的態度與心靈特質,正符合批判性思維強調的心胸開闊的特質。物理課堂教學中鼓勵讓學生經歷科學探究的過程,這也是對學生批判性思維能力的強化。

2.3 社會性科學議題為批判性思維的發展提供情境

物理教育需要和真實的社會發生關聯,物理課堂上教師不僅僅要講明物理知識在社會上的用途,更應該直面社會需求,社會性科學議題就是在這個理念下被提出的。所謂社會性科學議題,是指由于科學、技術、社會與環境之間錯綜復雜的關系所引發的一些具有爭議性的科學話題。

社會性科學議題往往不同于一般的科學問題,社會性科學議題具有更加多元的社會情境,在作出決策時除了要關注科學的數據、證據和推理之外,還必須要考慮其他維度的影響。關注社會問題可以在物理課堂中引入與物理有關的科學性社會問題。例如關于核能利用的問題,可以讓學生以科學辯論的形式討論“開發核能的利與弊”,關注這個問題不僅僅是對知識和技術的討論,更多地會涉及到倫理、安全等社會性問題。社會性科學議題綜合體現了“科學并不能解決所有問題,科學證據對科學現象的解釋并不充分”“態度和價值觀制約著科學家的決策”“每種方法都有其優缺點,要根據解決問題的實際需要進行選擇”等科學本質的基本觀點,為學生批判性思維的發展提供了絕佳的社會化情境。對社會性科學議題進行論證時,學生需要多角度地舉證、分析、作出判斷,這不僅可以讓學生更加靈活地掌握批判性思維技能,發展批判性思維傾向,更重要的是可以在論證的過程中對自己的決策進行自省,進而反思自己的價值觀,認識到自己的偏見,避免個人中心主義。