某文物建筑的平移保護工程探討

秦文科

(湖北星汶建設工程有限公司,湖北 武漢 430090)

1 工程概況

某建筑為尚未定級的不可移動文物,房屋荒廢多年,無人居住使用,且房屋多處出現墻體損壞、開裂等病害,屋面大面積坍塌、二層樓板大面積坍塌散失。該建筑原址保留存在一定的困難,周邊的開發將對建筑造成很大的擾動,為了更好地保護文物本體的安全及展示,提出遷移保護的思路。在對不可移動文物保護工項目進行充分的前期技術服務工作的基礎上,匹配保護建筑歷史價值的保護方案,最終確定采取遷移的方式。

該建筑呈“矩形布置”,長約34.0m,寬約23.0m,占地面積約782.0m。為地上2層砌體結構,1層層高為4.6m,2層層高為5.1m,房屋總高度為11.3m。房屋為條形基礎形式,部分為磚砌體,部分為條石,無圈梁,無構造柱。

為確保文物遷移工程的安全可靠,應針對房屋結構特點,制定有效加固措施,同時又不以損傷文物本體、保存文物價值的原則,采取切實有效的平移方案,并對遷移過程進行有效監測與監控,確保文物遷移工程的安全可靠。

2 特點及難點

本平移工程的特點、難點及應對措施闡述如下。

特點為:①該房屋為文物保護建筑,整個施工過程應不損害文物價值,對關鍵部位需要重點保護;②房屋鄰近漢江,地基相對較弱;③依據檢測報告與現場開挖探測,承重墻體基礎形式多樣,部分墻體下未設置放大腳基礎,而且基礎埋深較淺,承載力相對不足;④該建筑物荒廢多年,破損嚴重,縱橫向聯系弱,剛度整體性較差,且材料強度較低。

難點為:根據鑒定報告,綜合評定該房屋安全等級為C級(局部危房)。該建筑整體穩定性較差,對不均勻沉降敏感,容易產生不均勻沉降、抵抗不均勻沉降能力不足。

針對以上特點及難點,采取了針對性的應對措施,見表1示意。

表1 工程特點、難點及應對措施

3 上部結構臨時性加固

建筑結構整體性極差,平移前上部結構需進行臨時性加固,加固至整體性符合整體安全平移的條件,同時具有可逆性。

3.1 局部加固法

局部墻體破損、開裂及磚體松動處,墻體內外側采取木板包裹,并通過絲桿錨固。內墻門洞采用木支撐臨時加固,對門窗洞口過大處輔以鋼結構支撐加固。砌體封堵墻采用MU5級加砌混凝土砌塊、M5級水泥砂漿,封堵砌體與原結構間采用塑料薄膜隔離。

3.2 腳手架加固法

腳手架通過有效連接可形成鋼桁架體系,縱橫方向具有一定的整體剛度,且安裝方便。通過腳手架頂托支撐緊貼于內、外墻面的木模板傳力,能滿足平移過程中振動產生的次生外力。前期考慮到土方開挖的施工空間,腳手架加固僅限局部存在倒塌或破損嚴重的墻體部位。

待托盤梁、軌道梁施工完畢,布置滿堂腳手架對房屋整體進行加固。墻體內外腳手架在門窗洞口部位貫通,拉結成整體。局部凹凸部位采用木龍骨和木板固定。

3.3 型鋼加固法

臨時加固的設計:臨時加固以不改變原結構的受力與傳力途徑為原則,采用可逆的加固方式加強建筑的穩定性、整體性和整體剛度。

平移過程為解決差異沉降等引起局部應力集中問題,需采取結構加固措施,采用對建筑外觀影響較低的鋼結構、木結構、張拉螺栓相結合的方式對墻面進行外拉內撐臨時加固,待移位結束后拆除。

沿外墻外側共設置三道鋼系梁,外墻內側共設置三道方木,外墻角部設置鋼柱,外墻門窗洞處設置對拉螺栓拉結。同時,與縱橫兩個方向在鋼系梁標高處設置對拉拉索。

鋼立柱均置于上托盤梁上,鋼立柱布置需避開線角,鋼系梁設置需繞開房屋線角,鋼系梁布置可結合外立面保護適當調整豎向分布或局部錯位搭接。

4 托換結構體系與軌道結構體系施工

采取鋼筋混凝土雙夾梁托換結構形式,通過托換技術,將上部結構荷載從原基礎轉換至移動裝置和軌道上。

托盤梁總體施工流程:測量放線→聯系梁墻洞開設→洞口加固→墻體鑿毛→綁扎鋼筋→模板支設→澆筑砼→養護拆模。

托盤梁施工原則:由兩側向中間分區施工,施工中注意對原建筑的本體保護,嚴禁施工過程中碰壞及污染原建筑需要保護的部位。

依據托換要求,共設置5條混凝土下滑道梁,作為平移過程中的房屋臨時基礎。滑梁的平整是移位行走的關鍵,滑動面標高和平整度要嚴格控制,在砼澆筑、軌道鋪設階段均需嚴格控制標高和軸線偏差,滑道相對水平誤差不得大于±20mm,軸線偏差不得大于50mm。混凝土墊層達到4~5MPa后,技術人員根據設計圖紙對下滑道梁中線位置進行放樣,并且需對下滑道梁進行找平。

5 平移方案

建筑物整體平移技術是指在保證建筑結構整體性的前提下將建筑物從原址水平搬遷至新址的建筑技術。目前常用平移方式有頂推式(牽拉式)、拖車式、交替步履式。

本工程占地面積大,約800m,上部結構整體性較差,平移距離相對較近,不適用于拖車方式;本工程要求旋轉86.4°,而且占地面積相對較大,頂推式(牽拉式)無法精確擬合旋轉路徑,需要不斷糾正旋轉方面,而且對旋轉筏板和滑道平整度要求很高,不適用于采用頂推式(牽拉式)。綜合考慮,本工程采用了步履式機器人行走方式。

通過實施步履式行走方式,使建筑物隨著步履走行器移動方式同步行走,能有效減少施工人員的需求,同時減少了軌道鋪設、滑塊搬移等配套工作。通過有效控制,步履走行器可實現平移穩定、振動較小的效果,大大降低了平移施工的風險。同時,通過采用A、B兩組行走器交替頂升、平移的方式,使頂升的安全系數加倍。

6 移位施工及技術措施

6.1 旋轉平移方案選擇

常規的旋轉施工辦法為下滑道梁采用筏板形式,邊旋轉邊糾偏或旋轉到位前進行糾偏,旋轉精度低,旋轉速度慢。

根據施工單位現有設備以及現場各方面情況綜合考慮,最終決定采用步履走行器平移設備進行旋轉平移,該設備可以控制設置一個虛擬旋轉軸,然后按照弧形軌道布置步履走行器,通過調整步履走行器的角度最后調整各條軌道上的步履走行器的行走速度達到旋轉的目的。該設備因為是分布在建筑不同部位進行頂推,使得建筑受力分散,相較于原有老設備不容易產生集中受力及壓縮變形,對建筑尤其是老建筑更有效地進行一個相對靜態的平移,保證上部結構安全,同時整個旋轉平移控制系統的平移速度也相對傳統平移更加快速便捷。

6.2 旋轉平移設計

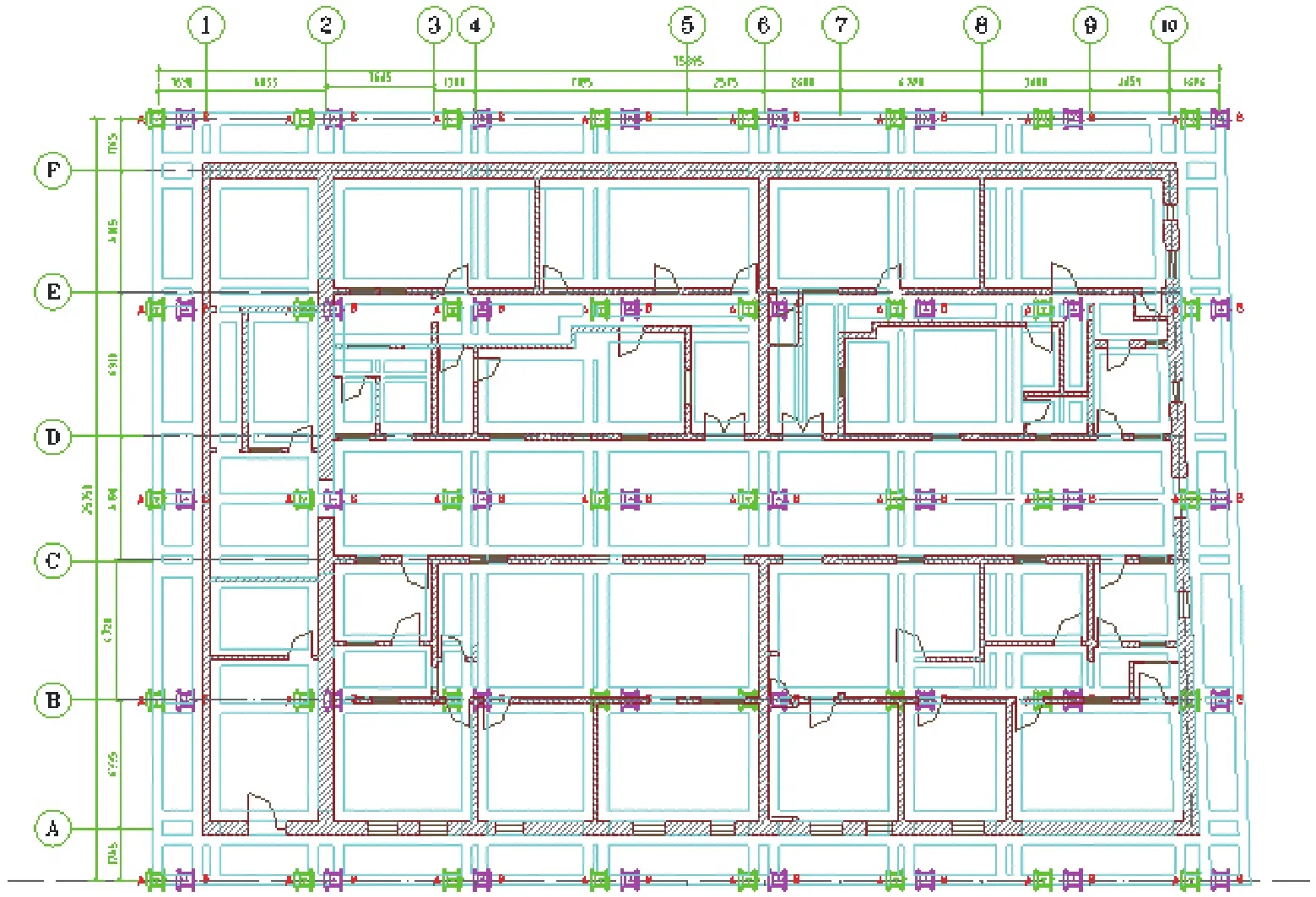

經核算,房屋上部結構荷載為3500T,然后根據設備性能及受力分析設置40(AB各40臺,共計80臺)個行走控制點,每個控制點設置AB兩組交替行走器,每個行走器可以提供200T豎向承載力,40個控制點可以提供8000T頂升力,安全系數為2。根據新舊址位置以及建筑結構平面圖關系,本次平移共設置5條直線軌道,到達新址筏板后調整步履走行器方向,進行旋轉,最遠旋轉軌道長35米,平移軌道及步履走行器行走控制點布置平面圖如圖1示意。

圖1 步履走行器平面布置圖

6.3 旋轉平移常見問題及解決辦法

施工現場嚴格按照托盤梁及下滑梁標高控制,確保托盤梁與下滑梁間的空間能夠安裝步履走行器,施工過程中只能將空間變大,不能變小。當兩者間的高度過大時,可以通過在上托盤梁底鑿毛后用灌漿料來填充;當兩者間因意外情況空間不能滿足步履走行器安裝要求時,可以采取對上托盤梁底的保護層鑿除來增加凈空,但是不能破壞梁鋼筋,鑿除后需要用砂漿或者灌漿料進行抹平,以保證步履走行器上平面的接觸面平整。

托盤梁在施工時的底模腳手架搭設時,嚴格控制模板平整度,可以在設備安裝區域適當加密支撐以較少混凝土澆筑后的變形。

當混凝土澆筑后發現托盤梁下底面表面平整度達不到要求,則在設備安裝空間滿足需要的情況下,在步履走行器頂部鋼板與托盤梁底間塞薄鋼板或者用灌漿料填充,必須保證步履走行器安裝平直。

下軌道梁完成面高差必須符合設計要求,當現場高差偏差過大時,必須進行調整。當軌道梁標高高于設計與允許高差時,將高出部分采用電錘等小型機具進行鑿除,鑿除過程中不能傷及軌道梁鋼筋,然后對鑿除完的部位采用砂漿進行找平,找平后的標高嚴格控制在設計標高;當軌道梁標高低于設計標高時,則采用砂漿進行找平,找平后的標高嚴格控制在設計標高。

步履走行器安裝前需要進行位置測量放線,偏差需要嚴格控制在規范要求范圍內,安裝時需要保證千斤頂的垂直以及走行器的角度方向按照設計朝向。步履走行器的測量放線位置需要基本吻合弧形軌道的弧度,減少角度偏差對產生的水平分力增加旋轉總的頂推力。

為防止平移過程中各走行器細小偏差帶來的累積效應,平移前和平移過程中需要對平移軌跡進行精細測量,與設計軌跡進行對比分析,并依據偏差結果及時對走行器的行走速度、方向等進行有效調整。

平移過程是一個循環幾個動作的重復過程,根據建筑平移距離的遠近重復次數不同,小到幾十次大到幾千次,在如此高頻率的運行下,設備難免會出現故障及損壞,所以在旋轉平移施工前,現場根據以往施工經驗,各類設備及配件按照損壞概率準備足夠備件,以備現場更換需要,并且旋轉過程中需要定期根據前階段設備損壞情況以及現場備件進行統計分析,然后根據統計分析表及時補充設備及配件。

7 平移監測和信息化管理

7.1 監測布置

在自動化監測布置系統中,裂縫監測對象為承重墻體,應力監測對象為托盤梁混凝土和鋼筋應力,傾斜監測對象為承重墻體頂部四個角點X、Y兩個方向,不均勻沉降監測對象為承重墻體。

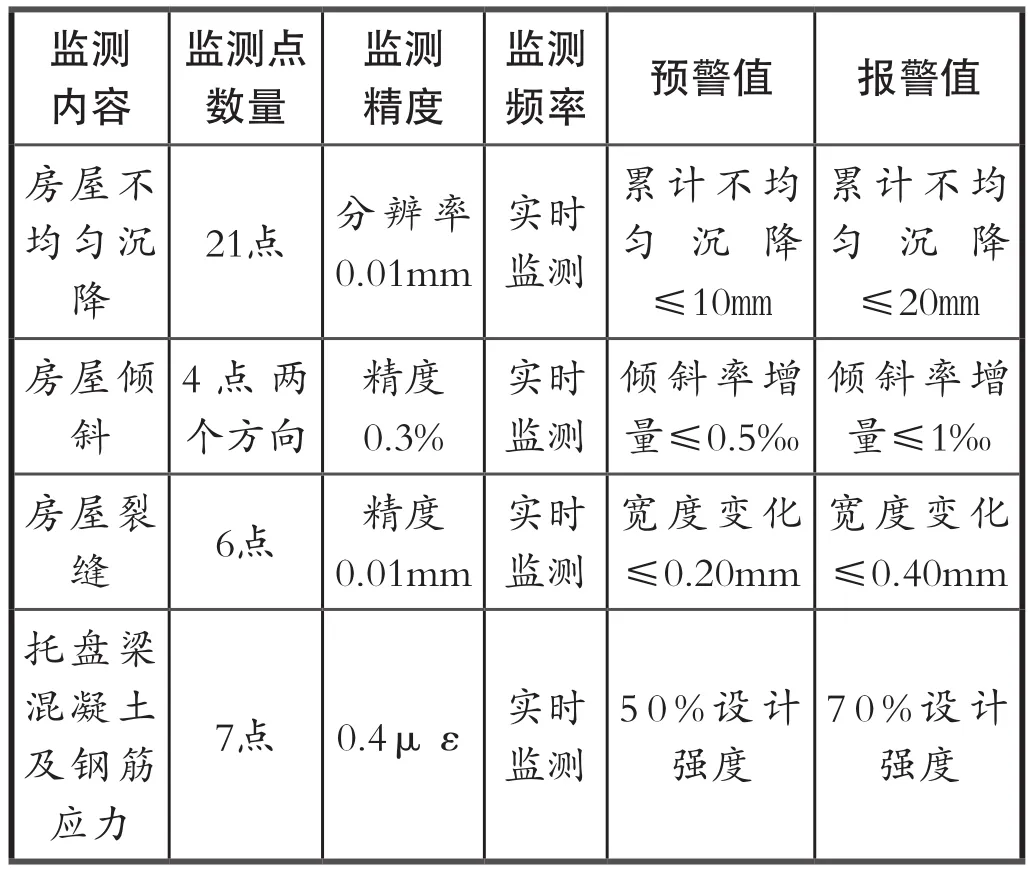

人工監測根據現場施工情況確定,其中裂縫監測主要以墻體裂縫、托盤梁、軌道梁裂縫監測為主,托梁三維變形監測包括梁體的撓度、水平位移,墻體傾斜監測主要為房屋X/Y方向的傾斜,建筑物垂直、水平位移監測主要以托盤梁和墻體特點部位為觀測對象,對其水平位移、豎向變位進行監測。監測報警值和監測頻率具體安排如表2所示。

表2 監測預警值和報警值

自動化監測頻率為:1次/h,如有必要可隨時加密測量,最高可加密至1次/10min。基本監測頻率為:下托換梁土方開挖之前1h/次,下托換梁土方開挖開始1次/30min,頂升平移施工開始1次/10min。

7.2 實時監測技術

互聯網云監控已在建筑物頂升平移項目中取得了良好的應用。遠程通信設備連接操作方便,同時通過采集端與展示端多渠道立體化地開放監視,可以滿足不同工況的使用。

本項目中,托換、平移、旋轉都屬于高風險作業,并且周圍環境復雜,存在諸多不可控因素,因此在施工過程中進行全程監控,提供安全預警數據,確保施工全程安全。同時,為保證對原文物建筑的原樣保護以及為后期修繕工作提供更詳細的資料,項目建立基于BIM技術的數字化文物結構安全監測管理平臺,實現“事前模擬,事中監控”的安全監管方式,包括基于BIM技術的施工模擬(BIM建模、BIM動態施工模擬視頻動畫)以及數字化文物結構安全監測管理平臺(包括BIM輕量化圖形引擎、BIM安全監測模塊、數據接口開發等)。

①平移實施前建立全結構的BIM施工模型,從施工準備階段到建筑平移階段進行全過程動畫拆解。施工動畫模擬的意義在于以下三個方面:第一,明確技術路線,高效開展施工交底;第二,以三維動態的方式進行決策,便于技術方案評審;第三,對原文物建筑的原樣保護以及為后期修繕工作提供更詳細的資料,利于文物保護,從技術層面,可形成標準,長期服務于文保工程。

②在施工過程中,利用傾角、沉降、裂縫等測量傳感器,實時采集數據,實現全程監控。同時,建立基于B/S架構的BIM文物結構安全管理平臺,在BIM模型中三維展示安全監測數據。通過系統,設定安全范圍,若超出預警,平臺實時報警,并直觀展示報警位置。基于B/S架構的BIM平臺采用了國內自主研發的BIM三維圖形引擎實時渲染,擺脫了軟件的束縛,保證數據安全,并可在瀏覽器中隨時查閱。監測系統的平臺展如圖2所示。

圖2 基于BIM技術的數字化文物結構安全監測系統展示

目前項目已順利平移到指定位置,并就位連接。整個平移施工過程中沉降、傾斜均在允許范圍內,結構無新增裂縫,原有裂縫無明顯擴展,結構整體穩定。

8 總結

對于有價值的歷史、文物建筑,為了更好地實施保護和展示利用,采用整體移位的方式從技術上是可行的。通過對結構進行必要的臨時加固,采取有效、可靠的平移實施方案,同時做好全過程的房屋監測與信息化監控手段,是房屋平移工程有效實施的基本保障。同時,關于互聯網云監控技術在建筑物頂升平移項目中的研究開發,可拓展控制領域的范疇,為類似領域的施工和大型構件的平移、頂升和建設提供良好的參照,并為文物數字資產保護奠定良好基礎。

注釋

①張小龍,龐小軍,熊云凡.歷史文物站房分階段整體平移技術[J].建筑施工,2021(6):1061-1063.

②王建永.淺基礎文物建筑平移工程設計與施工[J].建筑施工,2020(1):74-78.

③周楚瑤.砌體房屋平移加固托換結構受力性能分析[D].長沙:湖南大學,2020.

④陳蕃鴻,董清崇,王依列,等.步履式頂推平移技術在廈門后溪長途汽車站主站房平移中的應用[J].施工技術,2021(1):11-15.

⑤黃超,陳蕃鴻,許錦林,等.BIM和物聯網技術在大型建筑位移監控量測中的應用[J].建筑施工,2021(1):115-118.