物理教學(xué)中的科學(xué)思維闡釋

蔡鐵權(quán),謝佳瑩

1.浙江師范大學(xué)物理與電子信息工程學(xué)院物理系,浙江 金華 321004 2.浙江師范大學(xué)教師教育學(xué)院,浙江 金華 321004

愛因斯坦(Albert Einstein)認(rèn)為:“僅僅用專業(yè)知識(shí)教育人是不夠的,學(xué)校的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是培養(yǎng)有獨(dú)立行動(dòng)和獨(dú)立思考的個(gè)人”,“想象力比知識(shí)更重要,因?yàn)橹R(shí)是有限的,而想象力概括著世界上的一切,推動(dòng)著進(jìn)步,并且是知識(shí)進(jìn)化的源泉”。愛因斯坦在這里反復(fù)強(qiáng)調(diào)思維,尤其是獨(dú)立思考能力與想象力的養(yǎng)成更值得重視,這比知識(shí)的獲取重要得多。新課改將科學(xué)思維納入物理學(xué)科的核心素養(yǎng),引發(fā)了物理教育工作者對(duì)科學(xué)思維的關(guān)注,迅速成為一個(gè)研究的熱點(diǎn)。

科學(xué)思維的內(nèi)涵如何理解?科學(xué)思維在中學(xué)物理教學(xué)中的地位、教學(xué)功能是什么?中學(xué)物理教學(xué)應(yīng)涉及哪些科學(xué)思維的方式,各種科學(xué)思維有什么特征、彼此之間有什么內(nèi)在相關(guān)性?物理學(xué)的科學(xué)思維有什么特殊性?科學(xué)思維與科學(xué)知識(shí)及知識(shí)觀有何關(guān)系?這些問題需要做細(xì)致的梳理,并對(duì)它們做適當(dāng)?shù)年U釋,因?yàn)檫@些是開展思維養(yǎng)成教育的前提,是基本的理論基礎(chǔ)。

1 科學(xué)思維的內(nèi)涵以及歷史回望

林崇德等認(rèn)為,科學(xué)思維可以看作是人腦有意識(shí)地對(duì)自然界中的事物(包括對(duì)象、過程、現(xiàn)象、事實(shí)等)的本質(zhì)屬性、內(nèi)在規(guī)律及自然界中事物間的聯(lián)系和相互關(guān)系的間接的、概括的和能動(dòng)的反映。科學(xué)思維品質(zhì)是指人們?cè)趯W(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)、研究和解決科學(xué)問題時(shí)逐漸形成的,并在學(xué)習(xí)和研究過程中表現(xiàn)和發(fā)展,對(duì)個(gè)體工作效率有直接影響的智力特征,具有深刻性、靈活性、批判性、敏捷性和獨(dú)創(chuàng)性等屬性。作為自然科學(xué)典范的物質(zhì)科學(xué)、實(shí)證科學(xué)的物理學(xué),其思維應(yīng)是人類對(duì)客觀物質(zhì)世界的本質(zhì)屬性、內(nèi)在規(guī)律及事物間的相互關(guān)系的認(rèn)識(shí),是基于物理學(xué)經(jīng)驗(yàn)事實(shí)而構(gòu)建概念、規(guī)律、原理和理論的能力與品質(zhì)。

思維教學(xué)的歷史可以追溯到遙遠(yuǎn)的孔子與蘇格拉底(Socrates)時(shí)期。孔子提出的“不憤不啟,不悱不發(fā),舉一隅不以三隅反,則不復(fù)也”的教學(xué)主張,蘇格拉底的“產(chǎn)婆術(shù)”等,都是思維教學(xué)的濫觴。現(xiàn)代的思維教學(xué),一般認(rèn)為開始于1910年杜威(John Dewey)《我們?nèi)绾嗡季S》一書的出版,直至20世紀(jì)60年代初,這段時(shí)間被認(rèn)為是思維教學(xué)的萌芽期;此后,思維教學(xué)進(jìn)入蓄勢(shì)期,到了20世紀(jì)70年代中期,思維教學(xué)的研究開始呈現(xiàn)出集中爆發(fā)式的增長趨勢(shì),一直持續(xù)至今。 其間,弗拉維爾(John Hurley Flavell)在《認(rèn)知發(fā)展》一書中提出了元認(rèn)知理論,斯騰伯格(Robert J.Sternberg)提出了三元智力理論,馬爾扎諾(Robert J.Marzano)在《思考的維度》中提出了思維教學(xué)與課堂教學(xué)結(jié)合的框架,此后,斯騰伯格又提出了“成功智力”和“思維風(fēng)格”等理論。到了20世紀(jì)80年代,掀起了一場(chǎng)席卷全球的思維教學(xué)運(yùn)動(dòng),其中,最具影響力的當(dāng)數(shù)美國的批判性思維運(yùn)動(dòng)和思維技能運(yùn)動(dòng)。進(jìn)入21世紀(jì)后,思維教學(xué)在全球幾乎是風(fēng)起云涌。我國的思維教學(xué)研究,在科學(xué)思維成為這次新課改學(xué)科核心素養(yǎng)的重要內(nèi)容以后,將會(huì)迅速崛起,很快會(huì)出現(xiàn)一個(gè)欣欣向榮的局面。

2 科學(xué)思維的方式與特征

物理學(xué)科四個(gè)核心素養(yǎng)之間的關(guān)系是:物理觀念是方向,科學(xué)思維是關(guān)鍵,科學(xué)探究是途徑,科學(xué)態(tài)度是根本。物理教育的目標(biāo)最終要落實(shí)到學(xué)生物理觀念的養(yǎng)成,這也是評(píng)估物理教育成效的重要指標(biāo)。物理教學(xué)要使學(xué)生習(xí)得知識(shí)、發(fā)展智力、提升能力,思維教學(xué)是首要問題,是核心因素和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。科學(xué)探究是物理學(xué)習(xí)的本質(zhì)所在與必由之路。科學(xué)態(tài)度與責(zé)任心的養(yǎng)成則是物理教育的價(jià)值體現(xiàn),是科學(xué)素養(yǎng)的人格表征。

對(duì)物理課標(biāo)中指出的科學(xué)思維的四項(xiàng)內(nèi)容,即模型、推理、論證和批判性思維,很多一線教師認(rèn)為是四種思維方式,有人提出模型思維,有人對(duì)推理和論證之間的關(guān)系覺得難以區(qū)分,也難以分割,認(rèn)為推理和論證是同一種思維方式,對(duì)批判性思維又作望文生義的理解而造成誤會(huì),由此,在具體的物理課堂教學(xué)中,又形成了思維教學(xué)策略的簡單化或混淆糾纏。

物理教學(xué)中的科學(xué)思維,除了應(yīng)具備一般科學(xué)思維的方式及特征外,還應(yīng)體現(xiàn)物理學(xué)科的鮮明特色,反映物理學(xué)的本質(zhì)和物理學(xué)研究的特有方式與方法,顯示物理學(xué)研究的目的、對(duì)象、過程、工具和途徑,表明物理學(xué)研究的方向或門類(如實(shí)驗(yàn)物理、理論物理、計(jì)算物理)。并且,物理學(xué)是一個(gè)整體,其各個(gè)方面是相互交叉、滲透且聯(lián)系的,是一個(gè)開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)。上述諸多方面,就決定了物理教學(xué)中科學(xué)思維的養(yǎng)成具有多樣性、復(fù)雜性與特定性。

對(duì)科學(xué)思維的方式,可謂眾說紛紜,各執(zhí)一詞。但其中還是有一定的規(guī)律可循,可以梳理出一個(gè)基本的框架來。

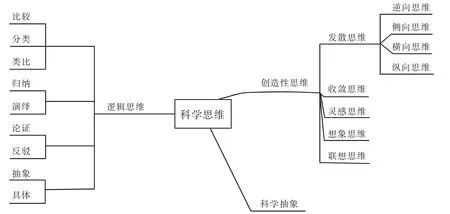

王小燕對(duì)科學(xué)思維的分類如圖1所示。

圖1 科學(xué)思維方式的思維導(dǎo)圖

張大松對(duì)科學(xué)思維的分類如圖2所示:按思維的進(jìn)程可分為橫向思維與縱向思維、發(fā)散思維與收斂思維;按思維的工具或方式可分為邏輯思維與非邏輯思維;按思維的抽象性程度可分為形象思維與抽象思維;從思維方法功能看可分為批判性思維與創(chuàng)新思維。當(dāng)然,這其中的各種思維方式之間無法絕對(duì)地劃出界限,進(jìn)行明確的區(qū)分,有一定的交疊也是無法回避的。

圖2 科學(xué)思維方式的概念圖

從上述兩圖我們已可以基本上明確科學(xué)思維的主要方式了。物理學(xué)科核心素養(yǎng)中的物理模型是指從我們研究所關(guān)注的角度出發(fā),忽略掉自然界中事物的次要因素,只留下我們關(guān)注的最重要的少量關(guān)鍵因素的一種簡化了的現(xiàn)實(shí)“愿望”相似的替代物。模型是思維的產(chǎn)物,是思維的結(jié)果。模型的構(gòu)建涉及歸納、演繹、類比、想象、抽象、假設(shè)、模擬、數(shù)學(xué)化,同時(shí)還包括推理、論證等。科學(xué)思維的本質(zhì)重在探索未知,包括演繹法和歸納法,從特定的事件中發(fā)展出普遍的原則,包含了類比推理、演繹推理、歸納推理、統(tǒng)計(jì)推理、實(shí)踐推理、因果分析、因果推斷、因果探究、科學(xué)解說以及邏輯定義、復(fù)合推理、等值推理、混合推理、模態(tài)推理、關(guān)系推理、分析推理等。科學(xué)論證的過程是基于證據(jù)的思維過程,并且證據(jù)要經(jīng)得起邏輯檢驗(yàn)和真?zhèn)伪鎰e,可以理解為是用科學(xué)共同體所“約定”好的“規(guī)則”去解釋某些科技現(xiàn)象、得出科學(xué)結(jié)論。論證的類型分直接論證和間接論證,正面論證和反駁論證,演繹論證和廣義歸納論證等。批判性思維可以理解為有目的、自我調(diào)節(jié)的判斷,它導(dǎo)致的結(jié)果是詮釋、分析、評(píng)估和推論,還有針對(duì)生成判斷的概念、證據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法、語境等基礎(chǔ)問題的說明。批判性思維的方法有歸納、演繹、類比、推理、論證和非形式邏輯思維中的直覺、靈感與頓悟等。那么,科學(xué)思維尤其是物理學(xué)科中的科學(xué)思維方式有什么特征呢?

綜合性。綜合的過程也是科學(xué)抽象的過程。現(xiàn)代綜合要求從系統(tǒng)整體出發(fā),在綜合指導(dǎo)與控制下展開分析,而且強(qiáng)調(diào)定性分析和數(shù)學(xué)及模型化的定量分析相統(tǒng)一。現(xiàn)代綜合遵循歷史與邏輯相一致的原則,是辯證的綜合。物理學(xué)在發(fā)展的過程中高度分化,其學(xué)科越來越細(xì)分,越來越向縱深延伸,同時(shí)又在分化的基礎(chǔ)上不斷綜合化,甚至與其他學(xué)科方向產(chǎn)生橫向交叉、融合形成新興交叉學(xué)科。

動(dòng)態(tài)性。人們進(jìn)行思維活動(dòng),不僅僅是為了理解世界、說明世界,更是為了改變世界、發(fā)展世界。事物是不斷發(fā)展變化的,是在不斷更新的,人的思維對(duì)應(yīng)地就必須從感性到理性,再從理性到實(shí)踐,這就要求人的思維是動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)的、靈活變化的。現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展突飛猛進(jìn),物理學(xué)的新成就、新成果層見疊出,新的科學(xué)事實(shí)與新的科學(xué)現(xiàn)象需要新穎的思維方式去思考、去理解、去解釋,用新的思維方式去解決層出不窮的新問題。

開放性。人們的思維要從狹窄封閉中釋放出來,讓思維富有活力,充滿創(chuàng)造力。要兼收并包,海納百川,勇于批判乃至否定自我。敢于正視不同學(xué)術(shù)思想之間的爭辯,心胸博大,眼界高遠(yuǎn),對(duì)于任何新的事物、新的觀念、新的思想不存成見,不隨意排斥,不局限否定,既有原則性又有靈活性。只有開放系統(tǒng)才能從混沌走向有序,才能不斷更新、不斷發(fā)展形成一個(gè)自組織的有活力的系統(tǒng),物理學(xué)的耗散結(jié)構(gòu)理論就思維的開放性給我們提供了一個(gè)十分美妙的范例。

批判性。思維的批判性是指以一種審思、分析和評(píng)價(jià)的方式思考,包括辨別他人的立場(chǎng)、證據(jù)和結(jié)論;公正地權(quán)衡反方的論辯和判斷;透過事物表面,推翻虛假、有失公允的假設(shè);以有邏輯、有見解的方式思考問題;將基于事實(shí)證據(jù)的結(jié)果集中起來,整合信息,形成新的觀點(diǎn);采用推理嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)清晰且富有說服力的方式表明一個(gè)立場(chǎng)。批判性思維要有質(zhì)疑思考的能力,要有理有據(jù)地分析問題,正如費(fèi)恩曼(Richard Feynman)在著名的 《費(fèi)恩曼物理學(xué)講義》中所告誡年青學(xué)生的:“實(shí)際上,人們知道的每件事都只是某種近似,我們懂得,到目前為止,人類確實(shí)還不知道全部的定律,因此,有時(shí)學(xué)習(xí)一些東西正是為了要重新忘掉它們,或者更確切地說是為了改正以前對(duì)它們的謬見。”“我們說過,大自然的定律是近似的:起先我們找到的是‘錯(cuò)’的定律,然后才發(fā)現(xiàn)‘對(duì)’的定律。”費(fèi)恩曼以他特有的幽默揭示了批判性思維的真諦。

創(chuàng)新性。創(chuàng)新性思維以批判性思維為前提,沒有質(zhì)疑批判的能力,沒有否定的勇氣,就不能發(fā)現(xiàn)問題,就不可能認(rèn)識(shí)“錯(cuò)”的定律,也就找不到或發(fā)現(xiàn)不了“對(duì)”的定律,更無法改正以前對(duì)定律已形成的謬見。創(chuàng)新性思維特別不能否定靈感思維、頓悟思維和直覺思維。愛因斯坦不止一次說過:“我相信直覺和靈感”。但創(chuàng)新絕不是空穴來風(fēng)或神來之筆,是形象思維與邏輯思維的互補(bǔ),是智力因素與非智力因素的結(jié)合。今天我們要建設(shè)一個(gè)創(chuàng)新型國家,實(shí)現(xiàn)偉大復(fù)興的中國夢(mèng),創(chuàng)新是靈魂,是核心。因此,科學(xué)思維的創(chuàng)新性具有特別重要的價(jià)值。

3 物理學(xué)科思維的獨(dú)特性

上述思維方式及其特征也是物理學(xué)科思維的基本內(nèi)容和特征,物理學(xué)的科學(xué)思維也是遵循思維的一般規(guī)律的。但是,普遍不能代替特殊,物理學(xué)的思維方式還應(yīng)顯現(xiàn)物理學(xué)科的特殊性,彰顯物理學(xué)科的個(gè)性。上述這些思維方式固然是需要的,是不可或缺的,但是僅僅局限于其中,很難培養(yǎng)出高質(zhì)量的物理人才。因此,選擇其中幾個(gè)突出的側(cè)面,雖然無法囊括全部,但已足夠能使我們領(lǐng)略到物理學(xué)科思維的靚麗風(fēng)采了。

涌現(xiàn)式思維(emergence,有譯成“層展”“呈展”或“演生”,也有譯成“涌現(xiàn)”的)。物理學(xué)中有一種很基本很重要的思維方式——還原論思維,它將一切復(fù)雜系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象,都?xì)w結(jié)為最基本的組成單元和決定單元行為的基本規(guī)律,或者說,將復(fù)雜還原為簡單,然后再從簡單重建復(fù)雜。1972年,美國物理學(xué)家安德森(PhilipW.Anderson)在《Science》上發(fā)表了題為“More is different(多者異也)”的文章,文章深刻地指出:“將萬事萬物還原成簡單基元及其基本規(guī)律的能力,其實(shí)并不蘊(yùn)涵著從這些規(guī)律出發(fā)重建整個(gè)宇宙的能力……當(dāng)面對(duì)尺度與復(fù)雜性的雙重困難時(shí),以還原論為基礎(chǔ)的建構(gòu)論的假定就完全崩潰了。”這就是說,由大量基元構(gòu)成的復(fù)雜體系在每一不同的聚集層次,都會(huì)呈現(xiàn)出許多預(yù)想不到的全新復(fù)雜物理性質(zhì),這些性質(zhì)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出組成基元的物理學(xué)規(guī)律。凝聚態(tài)物理中的相變和臨界現(xiàn)象,元激發(fā)——聲子、等離子激光、自旋波、激子、極化子……朗道費(fèi)米液體理論,玻色—愛因斯坦凝聚,超流,超導(dǎo),約瑟夫森效應(yīng),量子霍爾效應(yīng),量子相變,等等,都是涌現(xiàn)現(xiàn)象最好的例證。這種研究方法和思維方式與粒子物理、宇宙學(xué)密切相關(guān),并且對(duì)認(rèn)識(shí)生命現(xiàn)象、理解認(rèn)知過程乃至社會(huì)現(xiàn)象,都有重要的意義。同時(shí),涌現(xiàn)性也是復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)成其復(fù)雜性的本質(zhì)原因,復(fù)雜系統(tǒng)是由大量個(gè)體組成的,但不是個(gè)體性質(zhì)的簡單之和,是關(guān)聯(lián)、合作、涌現(xiàn)等集體行為。這樣,對(duì)于理解和處理物理學(xué)中的復(fù)雜性問題時(shí),理解其涌現(xiàn)性就成為了一個(gè)突破口。2021年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)就授予了復(fù)雜性科學(xué)的研究成果。

不確定性思維。物理學(xué)是精密科學(xué),體現(xiàn)在物理學(xué)的定律、理論中都有堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。愛因斯坦心中的世界是實(shí)在的、統(tǒng)一的,微觀粒子與宏觀物體都具有確定的性質(zhì),符合確定性的規(guī)律;粒子間的相互作用也是定域的,以有限的速度傳播;沒有超距作用,也沒有隨機(jī)性。愛因斯坦堅(jiān)信“上帝是不玩骰子的”。但是,1927年,海森堡(Werner Karl Heisenberg)在《物理學(xué)雜志》發(fā)表了《關(guān)于量子論的運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)的直覺內(nèi)容》一文,明確地提出了“不確定性原理”(uncertainly principle),這確是石破天驚!今天,愛因斯坦心中的那個(gè)確定性的世界已經(jīng)成為一個(gè)失樂園,他發(fā)表于1935年的EPR論文卻成了打開通向量子糾纏世界的大門,這是他不愿意看到的。物理學(xué)的發(fā)展與愛因斯坦玩了一場(chǎng)惡作劇。

今天,科學(xué)家已經(jīng)明確,在微觀世界中,由于相互作用,粒子不斷發(fā)生量子糾纏,當(dāng)這種作用延伸至宏觀物體(如測(cè)量儀器)時(shí),發(fā)生波函數(shù)坍縮過程,再緊密的量子糾纏也將被解開。在這一坍縮過程中,釋放出非連續(xù)性,從而使宏觀測(cè)量結(jié)果之間產(chǎn)生了不可思議的非定域關(guān)聯(lián)。此后,隨著量子信息科學(xué)的出現(xiàn)和發(fā)展,量子糾纏態(tài)被應(yīng)用于諸多領(lǐng)域,如量子濃縮編碼、量子糾錯(cuò)碼、量子隱形傳態(tài)、量子計(jì)算、量子通信等,而人們對(duì)糾纏態(tài)本身的研究也越來越深入,量子糾纏之謎終將被解密。

物理學(xué)中的不確定性原理已成為理解當(dāng)代物理學(xué)新發(fā)展的一把鑰匙,基礎(chǔ)物理教學(xué)中對(duì)不確定性思維的重視亟待引起我們的關(guān)注。

品味式思維。楊振寧認(rèn)為,一個(gè)科學(xué)工作者的taste(taste在英文中是含義非常廣泛的詞匯,一般譯成“品位”,楊振寧認(rèn)為這不是最好的譯法)將形成一種科學(xué)性格,一種特有的個(gè)性化的思維方式,對(duì)某種觀念偏愛而形成深厚的內(nèi)心情結(jié)、誠摯的信念和強(qiáng)烈的感情。“一個(gè)人從幼年到青年時(shí)期所學(xué)到的知識(shí)和接受的訓(xùn)練,以及剛步入某一學(xué)科時(shí),所接觸的方向及其思考方法,還有他的個(gè)性等因素結(jié)合在一起,才造成一個(gè)人的taste。這對(duì)他將來的工作會(huì)有決定性的影響。”他曾在評(píng)論一個(gè)學(xué)得很好也非常聰明的學(xué)生時(shí),斷定他的發(fā)展前途并不樂觀,理由是這個(gè)學(xué)生雖然能回答量子力學(xué)問題,卻講不出哪一個(gè)問題是妙的。楊振寧覺得:“盡管他吸收了很多東西,可是他沒有發(fā)展成一個(gè)taste”。

物理學(xué)科具有自身所特有的味道和風(fēng)格,需要你能欣賞它、品味它,在物理學(xué)的令人眼花繚亂的觀念與知識(shí)中,有些是重要的,有些是相對(duì)不重要的;有些是美妙高雅的,有些是粗野庸俗的,你得有鑒賞力。物理學(xué)內(nèi)容中很多是復(fù)雜微妙且深?yuàn)W的,你得有深刻的洞察力。taste會(huì)影響一個(gè)人的研究方向和職業(yè)選擇,影響一個(gè)人的思維方式和研究方法,影響一個(gè)科學(xué)家的風(fēng)格。楊振寧十分強(qiáng)調(diào)物理學(xué)的邏輯性是比較強(qiáng)的,但科學(xué)絕對(duì)不是只有邏輯,最重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)并不是用邏輯推理出來的,要有很豐富的想象力,要有獨(dú)特的風(fēng)格。

一個(gè)人的taste是從小養(yǎng)成的,基礎(chǔ)教育是形成一個(gè)人好的taste的關(guān)鍵時(shí)期。

4 科學(xué)思維與科學(xué)知識(shí)及知識(shí)觀

知識(shí)觀是需要以歷史和發(fā)展的眼光去看待的。可以說知識(shí)觀是對(duì)人類認(rèn)識(shí)成果的再認(rèn)識(shí),是對(duì)知識(shí)的一般觀念、觀點(diǎn)與看法,隱含著對(duì)知識(shí)的本質(zhì)、價(jià)值、標(biāo)準(zhǔn)、范式的假設(shè)與信念,也表達(dá)著對(duì)知識(shí)的理想和欲求。

知識(shí)學(xué)習(xí)與個(gè)體思維能力的發(fā)展密切相關(guān),兩者互為工具,互相促進(jìn),共同作用,促進(jìn)人的全面發(fā)展。

思維并非憑空產(chǎn)生,知識(shí)構(gòu)成了思維作用的對(duì)象;思維需要依托,知識(shí)就提供了思維形成的基礎(chǔ);新知識(shí)的產(chǎn)生又可以看作是思維作用的產(chǎn)物。

夏青指出,科學(xué)知識(shí)基于邏輯思維的批判,一是對(duì)概念難以辨析;二是分不清集合概念與非集合概念;三是類比概念的過度使用;四是固化的非此即彼的二元思維。科學(xué)知識(shí)對(duì)神學(xué)與迷信進(jìn)行批判,構(gòu)成批判性思維的重要知識(shí)基礎(chǔ),科學(xué)知識(shí)的求證標(biāo)準(zhǔn)與方法都包含了批判性思維的重要因素,崇尚理性、尊重事實(shí)、開拓創(chuàng)新,促使人獨(dú)立思考、實(shí)事求是、新益求新、不斷進(jìn)取。科學(xué)知識(shí)中的批判性思維促成人類對(duì)科學(xué)技術(shù)的反思,以及實(shí)踐對(duì)唯科學(xué)主義的批判。特別是二戰(zhàn)以后,后現(xiàn)代科學(xué)思潮的出現(xiàn)、“二種文化”的提出、“科學(xué)大戰(zhàn)”的爆發(fā),都標(biāo)志著人們對(duì)科學(xué)技術(shù)發(fā)展所造成后果的正視,體現(xiàn)了科學(xué)的理性精神與求真意識(shí)。

5 結(jié)語:科學(xué)思維是物理教學(xué)的關(guān)鍵要素

科學(xué)思維被定位于核心素養(yǎng)中的首要因素,我國從基礎(chǔ)教育界到哲學(xué)、心理學(xué)、教育學(xué)領(lǐng)域的研究者們,都把目光聚焦在科學(xué)思維。對(duì)于物理學(xué)科教學(xué),特別要關(guān)注其特有的與當(dāng)代物理學(xué)發(fā)展緊密相關(guān)的思維方式,才能幫助學(xué)生物理地思維,或者說思維方式符合物理學(xué)人才的需要,符合物理學(xué)發(fā)展的內(nèi)在需求。作為課程改革的重要因素——知識(shí)觀與思維是不可分割的。我們的思考是想為科學(xué)思維在物理教育中的實(shí)踐提供基本的理論元素,為思維教學(xué)在物理課堂中的展開提供積極的幫助。