指向核心素養的ST雙螺旋實驗教學設計初探

——以“電流的熱效應”為例

劉太娟,李先全

1.重慶市南渝中學校,重慶 400010 2.重慶市南開中學校,重慶 400030

1 問題的提出

物理實驗教學是發展學生核心素養的重要載體,具有獨特的趣味性和實踐性。在教學過程中,物理實驗教學脫離情境的情況普遍存在,加重了學生思維負擔的同時,也使物理實驗教學失去了其應用價值。為了最大程度地發揮物理實驗的教學價值,培養學生的科學思維,教師需要不斷地創新實驗教學方法。基于此,筆者提出了指向核心素養的ST雙螺旋實驗教學方法。

2 “ST”的含義

“ST”是 “Scene”和 “Thought”的 縮 寫 ,Scene為情境之意,Thought為思維之意。本文提出的ST雙螺旋實驗教學方法,是指將情境和思維作為課堂兩大線索協同推進,聚焦學生的思維發展,發展學生核心素養的物理實驗教學方法。

情境在組織課堂教學的過程中有著不可或缺的作用,它不僅可以將課堂環節組織成一個有機體,更為重要的是為課堂核心教學內容搭橋引路,既將情境指向思維的發展,又將思維發展的結果指向更為深遠的情境之中。深度挖掘情境的作用,與思維發展的核心教學指向相結合,可以有效化解學生的認知負擔,培養其從情境中抽象出物理模型,將物理知識運用于生活實踐的能力,培養學生的核心素養。

3 課例分析——“電流的熱效應”

3.1 ST雙螺旋實驗教學結構(圖1)

圖1 ST雙螺旋結構

3.2 以情境為引入,激發探究興趣

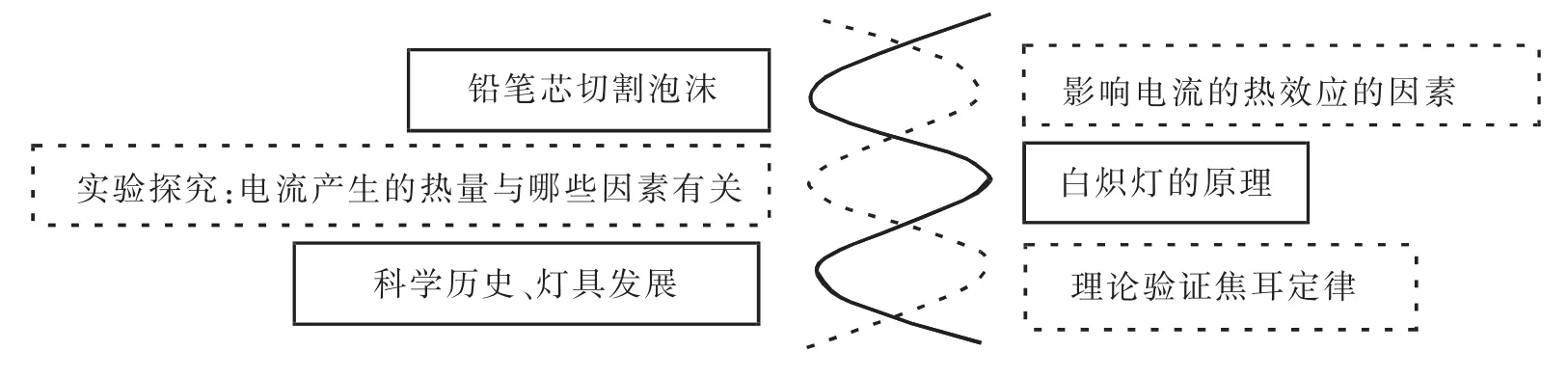

恰到好處的情境創設可以帶領學生迅速進入最佳的學習狀態,精準地將學生帶領到課堂主題之中。在“電流的熱效應”一課中,教師采用如圖2所示的實驗進行課堂導入。首先,教師展示一根鉛筆芯并提問“脆弱的鉛筆芯能將泡沫磚切斷嗎”。接著,教師演示用鉛筆芯切割泡沫磚,結果鉛筆芯斷裂,泡沫磚幾乎沒有變化,實驗失敗。接下來,教師將鉛筆芯放上“魔法臺”,再次嘗試用鉛筆芯切割泡沫磚,實驗成功。學生不由地發出了“真絲滑”的感嘆。此時,學生的注意力已經牢牢被“絲滑”體驗所吸引,迫不及待地想要進行進一步的探索。至此,通過鉛筆芯切割泡沫磚的情境創設引入本課的學習主題——“電流的熱效應”。

圖2 鉛筆芯切割泡沫磚裝置圖

3.3 以情境為線索,探尋物理本質

初中階段的教學回避了焦耳定律中電熱與電流、電阻、通電時間的關系的來歷和探究歷程,不利于學生知識根基的建構,也不利于學生科學思維的培養,因此在本課中教師以引入情境為線索,設計創新實驗,帶領學生共同探尋電流的熱效應的本質。

【探究步驟1】提出問題與假設

教師繼續挖掘“鉛筆芯切割泡沫磚”的情境價值,進一步追問“如果想要使鉛筆芯更絲滑地切割泡沫磚,可以怎么做”。學生基于已有的情境體驗很容易答出“增大電流”“增大通電時間”“換成電阻更大的鉛筆芯”等。教師演示“增大電流”“增大通電時間”和“換成電阻更大的鉛筆芯”,發現通過以上改變可以使鉛筆芯熱到發“紅”。白熾燈就利用了這樣的原理,此時教師簡要介紹白熾燈的發光原理和由來。

【探究步驟2】設計實驗與制訂計劃

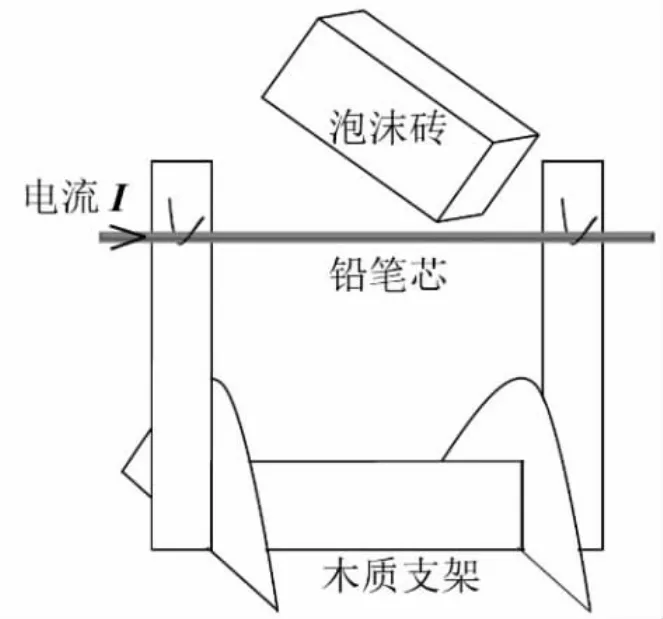

結合以往的學習經驗,學生能夠通過合作討論得出實驗探究的主要思路,教師需要帶領學生對實驗方案進行進一步的優化,共同解決如下實驗困難(表 1)。

表1 實驗困難及解決辦法

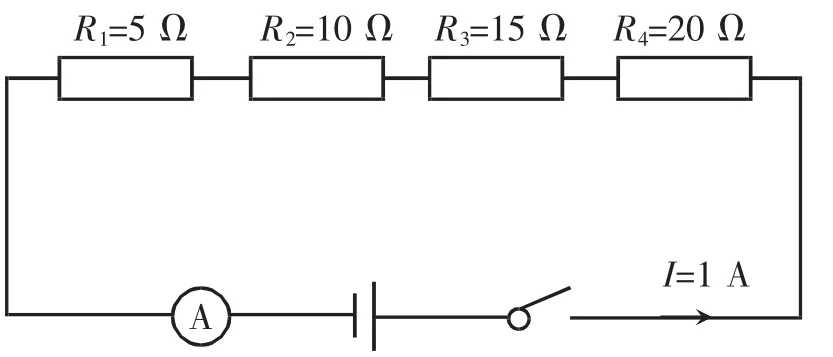

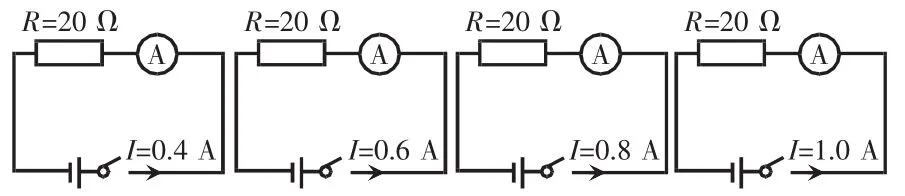

圖3 探究電熱與電阻的關系實驗電路圖

圖4 探究電熱與電流的關系實驗電路圖

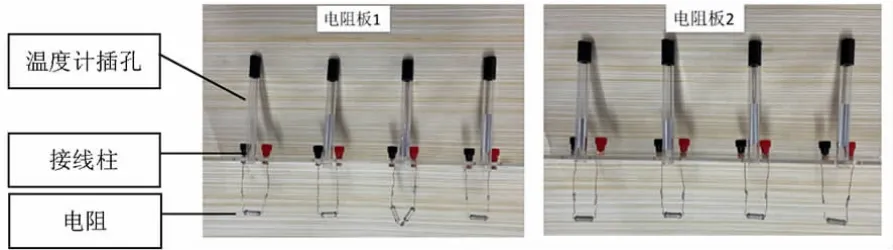

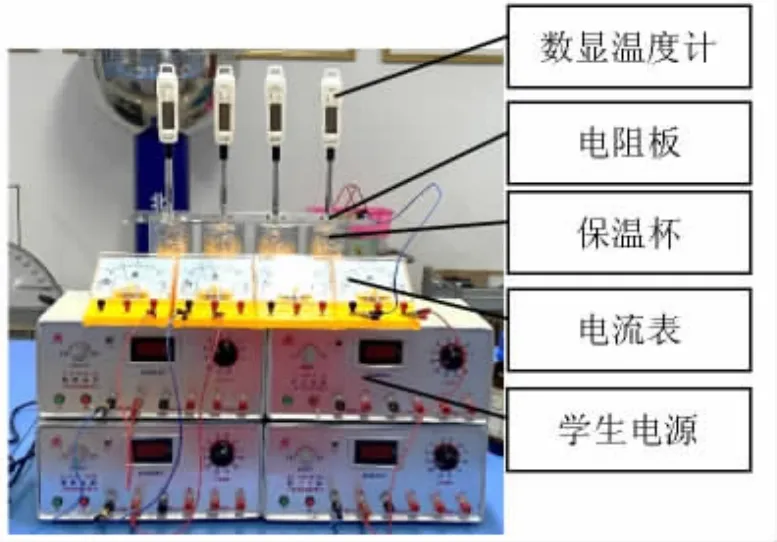

實驗器材:學生電源4個,電流表4個,自制電阻板2個(電阻板1上固定 4個電阻:5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω, 電阻板2上固定 4個均為 20 Ω 的電阻,如圖5所示),保溫杯8個,數顯溫度計4個,計時器1個,煤油和導線若干。實驗裝置如圖6所示。

圖5 自制電阻板示意圖

圖6 實驗裝置圖

【探究步驟3】進行實驗,收集數據

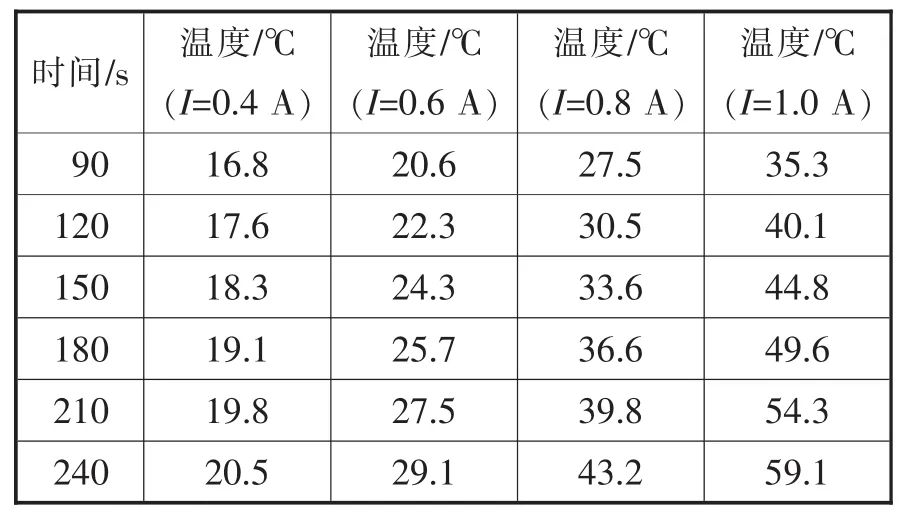

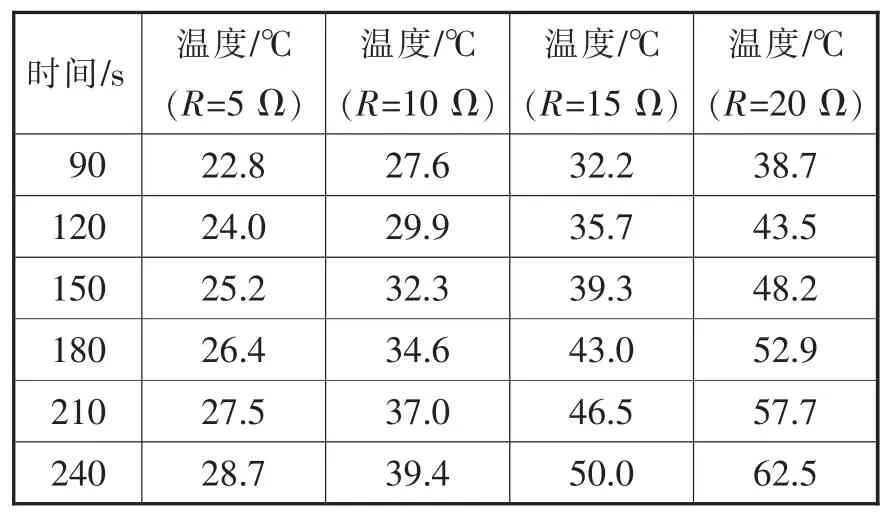

連接好電路后,通過手機投屏演示實驗和展示溫度計示數,學生記錄并處理數據,開始加熱90 s后每隔30 s記錄一次溫度計示數,直至240 s結束實驗,實驗數據如表2、表3所示。

表2 電阻相同、電流不同時煤油的升溫情況(R=20 Ω)

表3 電流相同、電阻不同時煤油的升溫情況(I=1 A)

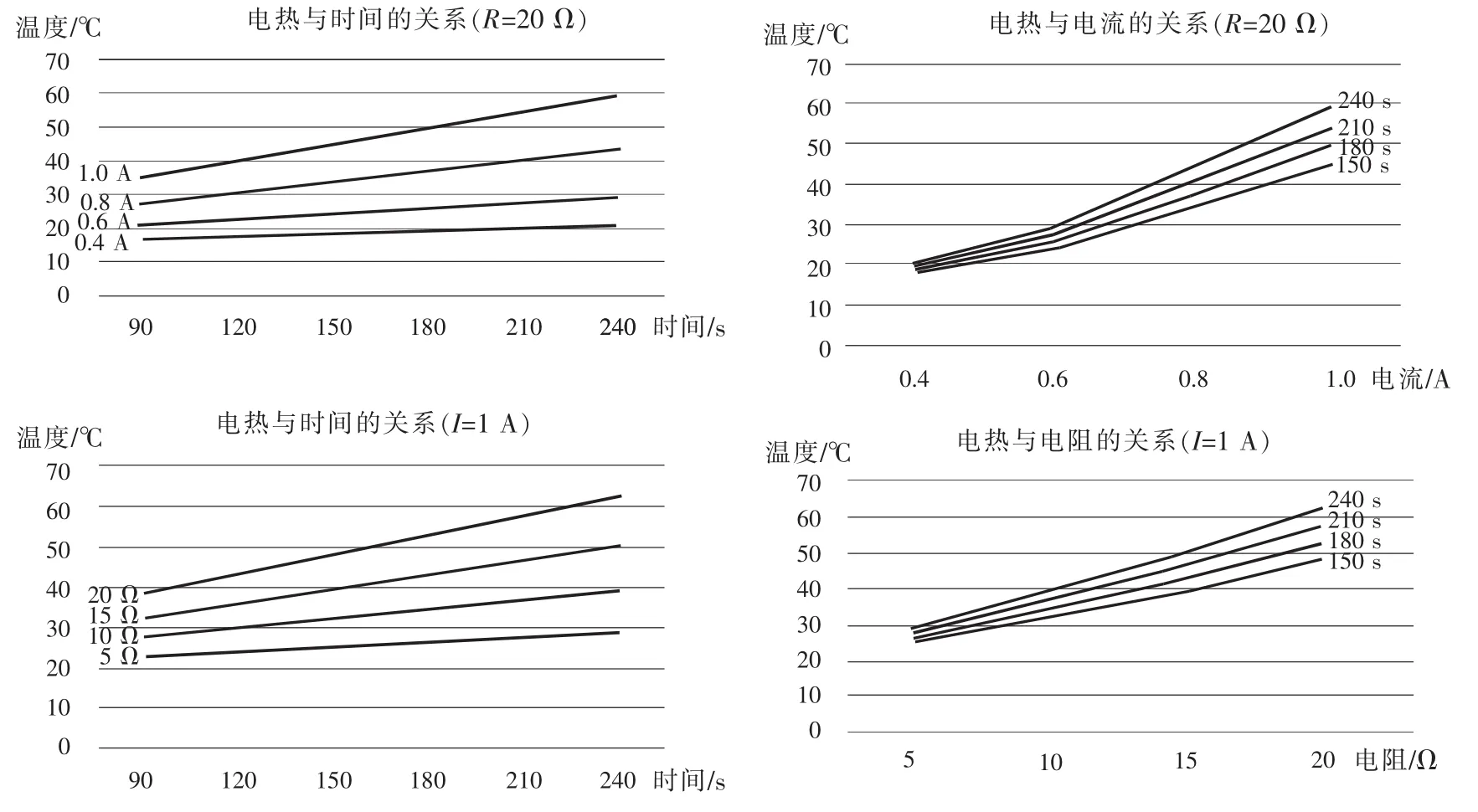

為了更直觀地觀察自變量和因變量之間的關系,教師事先邀請一位學生作為數據記錄員,將實驗數據記錄到電子表格當中,數據記錄完成后用Excel現場處理實驗數據,得到圖像如圖7所示。

圖7 實驗數據圖像

學生通過圖像總結出:①其他條件相同時,電熱的大小與通電時間成正比;②其他條件相同時,電熱的大小與電阻成正比;③其他條件相同時,電熱的大小可能與電流的平方成正比。由此進一步猜想電熱的大小與電流、電阻、通電時間的關系是:Q=IRt。

【探究步驟4】分析論證

教師提問:根據上述圖像走勢提出的Q=IRt是否一定正確?

學生很容易發現,雖然經過了實驗探究,但是目前為止Q=IRt仍然是進一步的實驗猜想,電熱的計算公式也可能是Q=CIRt(C為某一常數),或者 Q=IRt等。

教師再問:如何驗證哪個電熱計算公式才是正確的呢?

學生提出可以通過代入實驗數據進行檢驗的方法來確定最終的電熱計算公式。

教師布置任務讓學生自主選擇其中一組數據進行驗證:

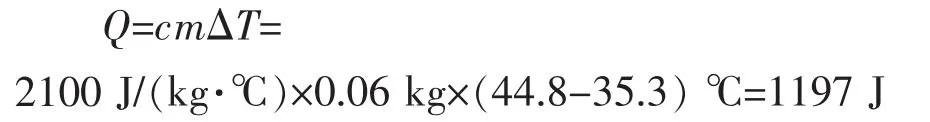

以實驗數據R=20 Ω,I=1 A,加熱時間從90 s至150 s為例:

電熱的大小:

Q=IRt=(1 A)×20 Ω×60 s=1200 J

煤油吸收熱量的多少:

在誤差允許的范圍內,Q=IRt的猜想是正確的。為了使探究結果更具普遍性,需要再結合多位學生的計算結果,最終得到實驗結論:電流通過導體所產生的熱量與電流的平方成正比,與這段導體的電阻成正比,與通電時間成正比。

【探究步驟5】評估、交流與合作

在分析論證步驟中,勢必有少數學生會得出Q≠IRt的錯誤結論,排除操作錯誤和計算錯誤的可能,還有兩大主要原因:一是電阻剛通電時,電熱主要用于電阻本身溫度的升高,因此煤油吸熱的多少與電阻本身產生的熱量差值較大;二是液體溫度升高到一定程度后散熱加快,導致煤油放熱快。由于學生并不具備解釋該問題的知識基礎,教師將實驗方案的評估、交流與合作布置為課后作業。

3.4 以情境為延伸,感悟科學精神

教師圍繞科學歷史和燈具演變的情境,帶領學生感悟科學工作的不易,培育學生對科學工作者和科學精神的崇敬。即使使用了創新實驗設計和信息技術手段,我們仍然很難在短時間內準確得出焦耳定律,也很難對某些非正常數據進行解釋,焦耳又是如何在研究環境和技術均落后的情況下得出正確結論的呢?這個問題引人深思。毫無疑問,焦耳定律的發現為白熾燈的發明奠定了基礎,利用電流的熱效應來工作的白熾燈為人類照亮了整個20世紀,隨著現代科技的發展,LED等多種光源相繼出現,這都要歸功于無數科學工作者的付出,雖然物理課堂有限,但科學家對定量的追求、對真理的追尋是無限的。

4 實踐反思

本課的設計情境連貫,思維發展作用顯著。S線與T線緊密結合,共同構成了一支緊密纏繞的ST雙螺旋結構。S線增強課堂趣味性的同時,將課堂中的各個環節串聯成了有機整體,而T線又賦予了物理教學靈魂,兩者的結合使得課堂“形”“神”皆聚,能夠高效幫助學生認識物理規律,學習物理知識,達到事半功倍的教學效果;更為重要的是,ST雙螺旋實驗教學方法以情境為依托,能夠產生良好的育人效果,幫助學生認識到科學研究在社會發展進程中的重要作用,培養學生尊重科學、崇尚創新的科學態度。