分流制排水系統(tǒng)中初雨調蓄池的方案研究

邱 超

(上海城投水務工程項目管理有限公司,上海市 201103)

0 引言

隨著老城區(qū)合流制系統(tǒng)改造和新城區(qū)分流制系統(tǒng)推行工作的開展,傳統(tǒng)污水排入河道導致的水體污染得到有效的控制,城市水環(huán)境質量得到明顯改善。初期雨水污染負荷較高,夾雜著地面的殘留污染物和管道內的存積黑泥,其污染物指標遠高于典型城市生活污水的濃度值,已成為城市河道的主要污染源。雖然城市排水泵站具有截污功能,能夠通過提高截流倍數(shù)截流部分初期雨水,但由于初期雨水歷時短、瞬時流量大,旱流污水截流設施的能力難以實現(xiàn)初期雨水的完全截留[1]。因此,如何有效解決初期雨水的污染問題成為控制城市面源污染的重點。

雨水調蓄池是一種收集存蓄洪峰流量,在峰值過后將儲存的雨水放出的一種雨水調節(jié)設施。在城市排水系統(tǒng)中合理設置雨水調蓄池收集并暫存攜帶大量污染物質的初期雨水,可減輕下游排水管網(wǎng)的輸送壓力,同時達到對初期雨水污染的控制。此外,雨水調蓄池具有一定的水質凈化作用,可通過沉淀方式有效去除初期雨水的污染物質,實現(xiàn)污水處理廠污染負荷的初期削減,具有顯著的經濟效益和實用價值。實踐表明,雨水調蓄池是當前解決初期雨水污染的最有效手段之一,推廣應用意義大。

本文結合天山污水處理廠初雨調蓄池的設計案例,闡述城市排水系統(tǒng)末端設置初雨調蓄池的設計思路,明確設計要點,旨在為今后初雨調蓄池的優(yōu)化設計提供理論基礎和技術支撐。

1 工程概況

天山污水處理廠初雨調蓄工程以盡快改善新涇港水環(huán)境質量為總目標,利用既有污水廠用地建設調蓄設施調蓄初期雨水,將調蓄后的初期雨水輸送至虹橋污水處理廠處理;遠期增設提標支管,并在廠內新建一座提標雨水泵站,使虹延、花園廣場、北新涇南和北虹南四個分流制雨水排水系統(tǒng)防汛能力滿足5 a一遇的設計標準。

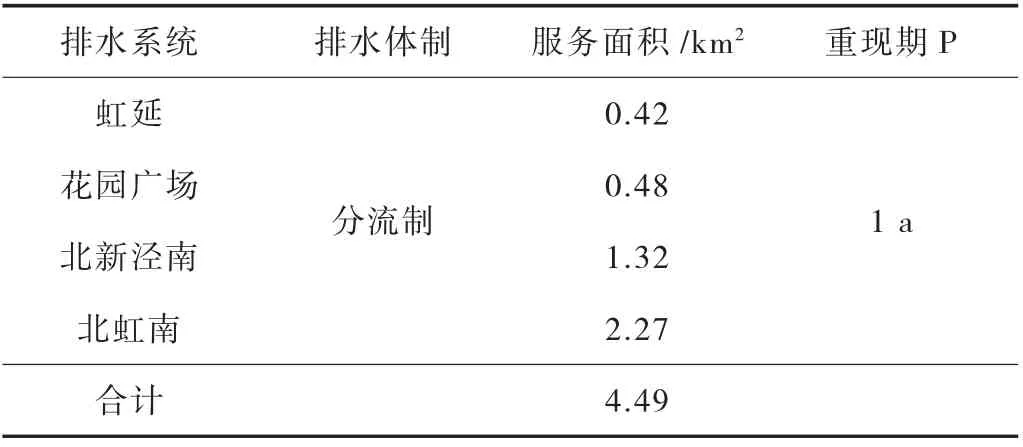

工程服務范圍為虹延、花園廣場、北新涇南和北虹南四個排水系統(tǒng),總服務面積約4.49 km2,見圖1。工程內容包括廠外初雨截流管道和廠內初雨調蓄設施兩部分。

圖1 工程服務范圍圖

2 雨水調蓄池

2.1 概述

在城市排水系統(tǒng)中,雨水調蓄池在水量和水質兩方面發(fā)揮功能:(1)水量方面,雨水調蓄池可調蓄洪峰流量,縮小下游排水管網(wǎng)的管徑;(2)水質方面,雨水調蓄池通過沉淀作用去除初雨中的污染物質,達到對初雨污染的控制和緩解。按其作用功能分類,雨水調蓄池分為調節(jié)洪峰流量調蓄池、控制面源污染調蓄池和雨水利用調蓄池三類[2]。

2.2 調蓄容積計算方法

調蓄容積的合理確定對于雨水調蓄池正常發(fā)揮其功能是至關重要的。雨水調蓄池雖然在城市排水系統(tǒng)的應用案例很多,但是如何確定調蓄容積缺乏統(tǒng)一的可操作性的標準規(guī)范。設計時大都是參考以往工程經驗,投入運行后部分雨水調蓄池暴露出一些問題,難以充分發(fā)揮調蓄功能。結合當前研究成果,雨水調蓄池的調蓄容積計算方法主要有以下三種。

(1)德國調蓄池計算方法

根據(jù)德國廢水協(xié)會的AVT 128標準,調蓄池容積按式(1)計算[3]:

式中:V為調蓄池容積,m3;Vs為每公頃匯水區(qū)需調蓄雨水量,m3/hm2,12≤Vs≤40,一般取15~20;Ai為匯水區(qū)不滲透性面積,hm2,Ai=匯水區(qū)面積(hm2)×徑流系數(shù)。

Vs是這種方法的一個重要參數(shù),其取值影響到結果的準確度。不同的匯水區(qū)不滲透性面積對應不同的Vs值,需結合實際情況進行調整優(yōu)化。

(2)瑞士調蓄池計算方法

該方法通過計算出單位匯水區(qū)域所需的調蓄容積,然后乘以整個匯水面積,得出調蓄池的容積,計算公式為:

式中:u為溢流受納水體的承載能力;m為截流倍數(shù)。u和m的取值需結合實際情況和參考類似案例經驗。

(3)規(guī)范推薦計算方法

《城鎮(zhèn)雨水調蓄工程技術規(guī)范》(GB 51174—2017)提出利用調蓄量參數(shù)并考慮一定安全容積來計算調蓄容積,見式(3)[4]。

式中:V為調蓄池有效容積,m3;D為調蓄量,mm;F為 匯 水 面 積,hm2;Ψ為 徑 流 系 數(shù);β為 安 全 系 數(shù)(1.1~1.5)。

這種計算方法簡單實用,廣泛應用于實際工程中。但是該方法的缺陷在于調蓄量參數(shù)的取值。調蓄量參數(shù)的取值存在很大的主觀性,往往依賴于經驗。

2.3 放空方式

在調蓄池的運行過程中,放空是關系到調蓄池恢復調蓄功能的重要環(huán)節(jié)。放空方式的選擇和放空時間的確定不僅受初雨量的影響,還受下游管網(wǎng)輸水能力和末端處理設施的接納能力的影響。調蓄池可以采用重力自排放空、水泵強排放空或者兩者相結合的方式。不同放空方式的計算如下。

重力自排放空的調蓄池,出口流量計算公式:

式中:Q1為調蓄池出口流量,m3/s;Cd為出口管道流量系數(shù),取0.62;A為調蓄池出口截面積,m2;g為重力加速度,m2/s;ΔH為調蓄池上下游的水力高差,m。

放空時間計算公式:

式中:t0為放空時間,h;h1為放空前調蓄池水深,m;h2為放空后調蓄池水深,m;At為t時刻調蓄池表面積,m2;h為調蓄池水深,m。

水泵強排放空的調蓄池,放空時間計算公式:

式中:Q’為下游排水管渠或設施的受納能力,m3/s;η為排放效率,一般取0.3~0.9。

3 工程案例

本文將結合天山污水處理廠初雨調蓄池的實際工程案例,對分流制系統(tǒng)下初雨調蓄池的設計思路和設計方法進行詳細地闡述,旨在為后續(xù)初雨調蓄池的新建設計提供技術參考。

3.1 總體設計

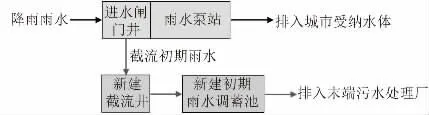

該新建初雨調蓄池服務于虹延、花園廣場、北新涇南和北虹南四個分流制排水系統(tǒng),總服務面積為4.49 km2。四個分流制排水系統(tǒng)現(xiàn)狀暴雨重現(xiàn)期P=1 a,具體參數(shù)見表2。初雨截流方式采用系統(tǒng)末端和泵站前截流。截流的初雨經截流管網(wǎng)輸送至新建初雨調蓄池,直至末端污水處理廠。建成后,四個分流制排水系統(tǒng)的初雨得到妥善處理,同時其防汛能力實現(xiàn)5 a一遇的設計標準。圖2為分流制排水系統(tǒng)初雨調蓄截流流程圖。

圖2 分流制排水系統(tǒng)初雨調蓄截流流程圖

表2 四個排水系統(tǒng)的現(xiàn)狀情況

根據(jù)項目特點和規(guī)劃需求,為節(jié)約地上土地利用、充分發(fā)揮地下空間優(yōu)勢,新建初雨調蓄池采用地下結構形式,池頂覆土厚度保證地上空間滿足公園綠地的開發(fā)需求。

3.2 工藝設計

3.2.1 調蓄池有效容積計算

該新建初雨調蓄池的有效容積計算采用式(3)。相關參數(shù)確定如下:(1)根據(jù)當?shù)叵嚓P規(guī)劃及初雨污染治理要求,初雨截流標準為合流制11 mm、分流制5 mm,本工程項目排水系統(tǒng)均為分流制,故式(3)中的調蓄量D=5 mm;(2)匯水面積為總服務面積,即F=4.49 km2;(3)根據(jù)四個排水系統(tǒng)用地性質測算出,整個服務范圍內用地綜合徑流系數(shù)Ψ為0.69;(4)安全系數(shù)β=1.5。計算結果如下:

V=10DFΨ β=10×5×4.49×100×0.69×1.5=23 235.75 m3,取調蓄池有效容積為23 000 m3。

新建初雨調蓄池平面尺寸為長約66.7 m,寬為83.6 m,有效水深為4.2 m。

3.2.2 放空計算

考慮到保障下游管網(wǎng)排水安全及調蓄池調蓄功能的正常發(fā)揮,本工程的新建初雨調蓄池采用重力自排放空和水泵強排放空相結合的模式。受下游排水管網(wǎng)標高的限制,重力自排放空的有效水深取為1.33 m,相應的放空體積為7 415 m3,放空時間為8 h。水泵強排放空體積為15 585 m3,設置三臺潛水離心泵(兩用一備),每臺水泵的參數(shù)為Q=480 m3/h,H=4.2 m。經計算,水泵強排放空時間為16 h,總放空時間為24 h。

3.3 運行模式

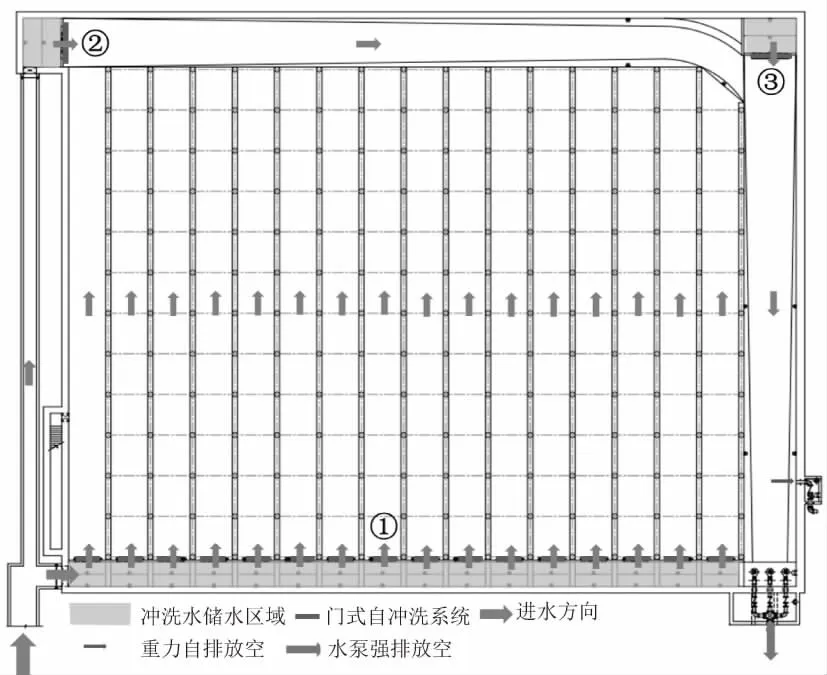

初雨調蓄池的正常運行主要包括正常進水、放空、沖洗等幾個階段。這幾個階段依次循環(huán)進行,實現(xiàn)初雨調蓄池調蓄功能的高效發(fā)揮,見圖3。

圖3 初雨調蓄截流運行模式示意圖

正常進水階段:當泵站雨量計檢測到降雨時,立即通過控制系統(tǒng)開啟安裝在泵站末端的新建截流井內的閘門,初雨通過截流管道進入到初雨調蓄池內。初雨先充滿初雨調蓄池內的沖洗水儲水區(qū)域,再溢流進入到池主體空間,直至達到池內正常設計水位。當池內水位達到正常設計水位時,4個排水系統(tǒng)的初雨截流量也相應達到5 mm,通過反饋系統(tǒng)關閉截流井內的閘門,停止雨水進入初雨調蓄池。

放空階段:降雨結束后,初雨調蓄池進入放空階段。放空前,管理中心應先確認好末端污水處理廠對初雨的接納能力。得到確認后,先開啟初雨調蓄池放空井內的電動閘門,進行重力自排放空,待水位降到一定,關閉閘閥,啟動放空泵,進行水泵強排放空,直至初雨調蓄池整體排空,歷時24 h。放空后,初雨調蓄池內仍保留一定的沖洗水出水量。

沖洗階段:放空后,初雨調蓄池進行分段沖洗階段。首先依次開啟①處16套門式自沖洗設備,對16條廊道底部的沉積物進行沖洗;沖洗水進入②處的收集廊道,再開啟②處的門式自沖洗設備,對收集廊道進行沖洗;沖洗水進入到③處的收集廊道,然后開啟③處的門式自沖洗設備,對收集廊道進行沖洗;最終沖洗水由放空泵進行強排放空,。

4 結語

作為面源污染的主要來源,初雨的治理越來越得到廣泛關注。初雨調蓄池的設置通過調蓄和沉淀作用可實現(xiàn)初雨污染的有效控制。但是,初雨調蓄池的設計缺乏統(tǒng)一的理論和規(guī)范支撐,大多基于以往工程案例經驗。為了更好地發(fā)揮初雨調蓄池的功能,需根據(jù)當?shù)亟涤晏攸c、城市衛(wèi)生條件,合理確定調蓄容積,優(yōu)化設計池型,實現(xiàn)更大的工程價值和經濟效益。