不同冬播栽培模式對糜子生長特性及產量的影響

李 凱,程炳文,羅世武,楊軍學,王 湛,王 勇,張尚沛

(寧夏農林科學院 固原分院,寧夏 固原 756000)

糜子,學名(PanicummiliaceumL.),禾本科黍屬(又稱黍、稷、糜)。主要分布區域在我國的西北、華北、東北干旱等半干旱地區,其生育期短,耐旱、耐瘠薄,在干旱半干旱地區糧食生產中占有舉足輕重的地位[1~2]。寧夏糜子種植面積穩定在3.3萬hm2左右,但寧夏糜子種植區春季播種干旱少雨,水資源嚴重缺乏無法進行灌溉補水,造成糜子出苗率嚴重降低,而且秋冬季節雨水較多,土壤水分不能夠得到充分利用,糜子雖然耐旱能力比較強,但前期雨水較少時會嚴重影響土壤養分的吸收利用,成為了制約糜子產量與品質的主要限制因子[3~4]。冬播栽培技術的使用最早起源于1848年,農民通過“冬月種谷法”首次采用冬播技術應用于大田生產當中[5],張龍石對春谷冬播后增產效果的初步研究發現,采用冬播栽培技術,谷子產量比春播增產32%~38%,并且冬天播種谷子可以調節農時,避免春季干旱,從而保證苗全苗壯[6]。2019年,寧夏農林科學院固原分院小雜糧研究團隊根據糜子柳生習性提出了關于冬播糜子的論點,研究發現,在土壤封凍前3~5 d播種糜子可以使糜子種子成功越過冬季,并在下一年提前出苗,出苗率能夠得到有效保障,成熟期也較正常時期提前,糜子產量也得到了提高。 因此,研究不同冬播栽培模式對糜子生長特性及產量的影響,不僅有望挖掘現有的降水生產潛力, 并成為發展旱作農業生產的重要途徑之一。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗區概況

試驗于2020年11月至2021年10月在寧夏農林科學院固原分院頭營科研基地進行,地理位置 36°16′N、106°44′E,屬典型的溫帶大陸性氣候,年均降雨量420 mm,≥10℃積溫為2 500~2 700℃。土質為黃綿土,前茬作物為小麥,土壤基本理化性質為:有機質13.8 g/kg,全氮 1.03 g/kg,有效磷17.1 mg/kg,速效鉀 128 mg/kg,緩效鉀 743 mg/kg。

1.2 試驗材料

供試糜子品種為固糜21號,由寧夏農林科學院固原分院提供;試驗肥料為專用控釋肥,由寧夏榮和綠色科技有限公司提供;普通地膜寬1 000 mm、厚0.01 mm,由寧夏匯豐天塑業有限公司提供。

1.3 試驗設計

試驗采用隨機區組設計,設置膜側冬播(D1)、平覆膜冬播(D2)、露地冬播(D3)、露地春播(第二年春季播種)(CK)5個處理,各處理重復3次,每個重復小區面積15 m2。膜側冬播:壟寬60 cm,壟溝寬40 cm,壟高10 cm,株行距20 cm×20 cm,播種深度3~5 cm;平覆膜冬播:膜間距20 cm,株行距20 cm×30 cm,播種深度3~5 cm;露地冬播、露地春播:株行距為20 cm×30 cm,播種深度為3~5 cm。其它田間管理一致。

1.4 測定指標與方法

1.4.1 生育時期記載 分別在糜子生育期記載播種期、出苗期、抽穗期、成熟期。

播種期:播種當天的時期。

苗期:50%幼苗出土長出一葉一心的時期。

抽穗期:50%以上的植株穗尖由上部葉鞘中伸出的日期。

成熟期:50%以上的穗基部顏色變為黃色,籽粒堅硬,取穗中部籽粒用指甲可以切斷的日期。

1.4.2 農藝性狀測定 糜子成熟收獲前,從各小區選取植株30株進行室內考種,測定株高、莖粗、穗長、穗頸長。

1.4.3 產量性狀及產量測定 糜子成熟收獲前,從各小區選取植株30株進行室內考種,測定穗粒重、穗重、千粒重,每小區選擇保留完整的3 m2進行收獲,收獲后晾干稱重,并折合為單位面積產量。

1.5 數據分析

試驗數據采用Microsoft Excel 2007和DPS 18.10統計軟件進行處理和分析,對試驗結果進行方差分析。

2 結果與分析

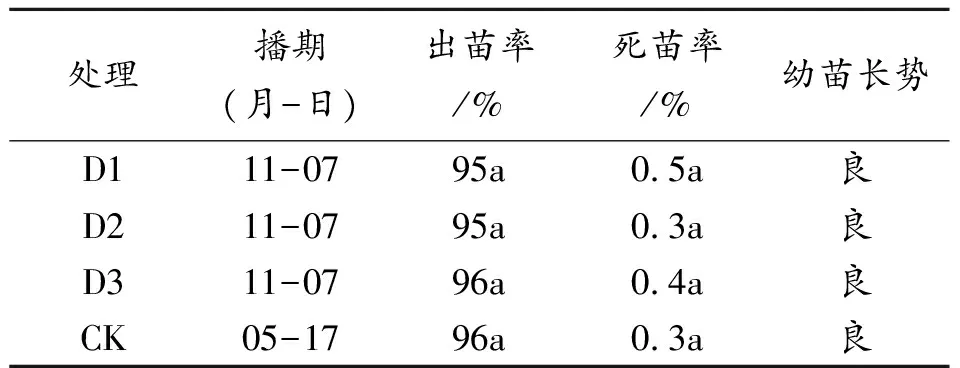

2.1 不同冬播栽培模式對糜子出苗的影響

由表1可以看出,糜子不同冬播種栽培模式出苗率均在90%以上,冬播糜子與對照出苗率差異性不顯著,糜子種子可以在土壤中正常越冬,種子沒有發生風蝕、霉變。冬播幼苗在田間長勢表現良好,死苗率較低,說明晚霜等低溫自然災害對冬播糜子幼苗的的影響較小。

表1 不同冬播栽培模式對糜子出苗的影響

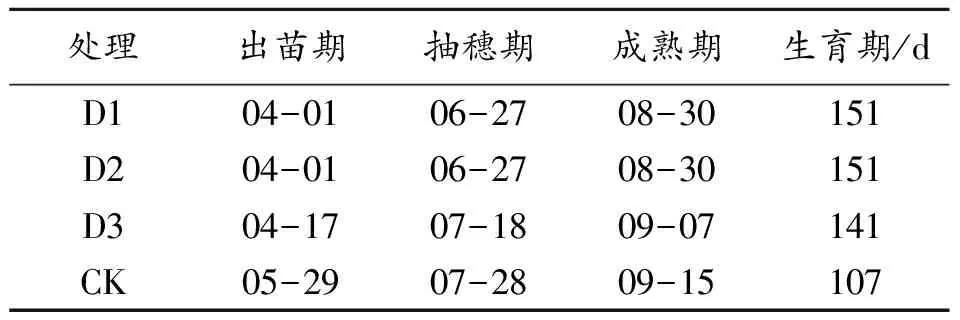

2.2 不同冬播栽培模式對糜子生育時期的影響

由表2可以看出,糜子不同冬播種栽培模式出苗期、抽穗期、成熟期均較春播提前,生育期較春播延長,且差異明顯。其中,D1與D2處理各生育時期表現一致,出苗期較對照提前59 d,生育期較對照延長44 d;D3處理各生育時期均較對照提前,生育期較對照延長34 d。說明不同冬播栽培模式對糜子生長有一定的影響,在保證籽粒提前成熟的基礎上,生育期得到延長,對促進糜子生物量的積累具有重要意義。

表2 不同冬播栽培模式對糜子生育時期的影響(月-日)

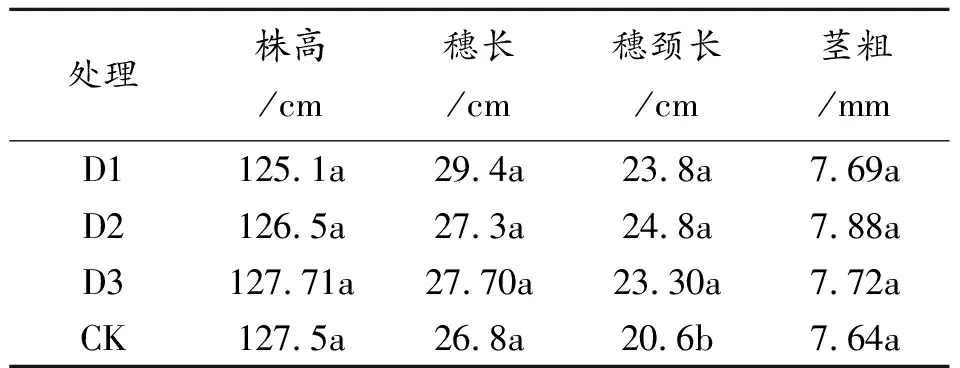

2.3 不同冬播栽培模式對糜子農藝性狀的影響

由表3可以看出,不同冬播栽培模式下,糜子穗長、穗頸長、莖粗均高于對照,穗頸長較對照差異顯著。其中穗長高于對照1.8%~9.7%,D1處理表現最高為29.4 cm,穗頸長高于對照13.1%~20.4%,D2處理表現最高為24.8 cm,莖粗D2處理表現最高為7.88 mm。各處理間株高、穗長、穗頸長、莖粗差異性表現不顯著。

表3 不同冬播栽培模式對糜子農藝性狀的影響

2.4 不同冬播栽培模式對糜子產量構成因素及產量的影響

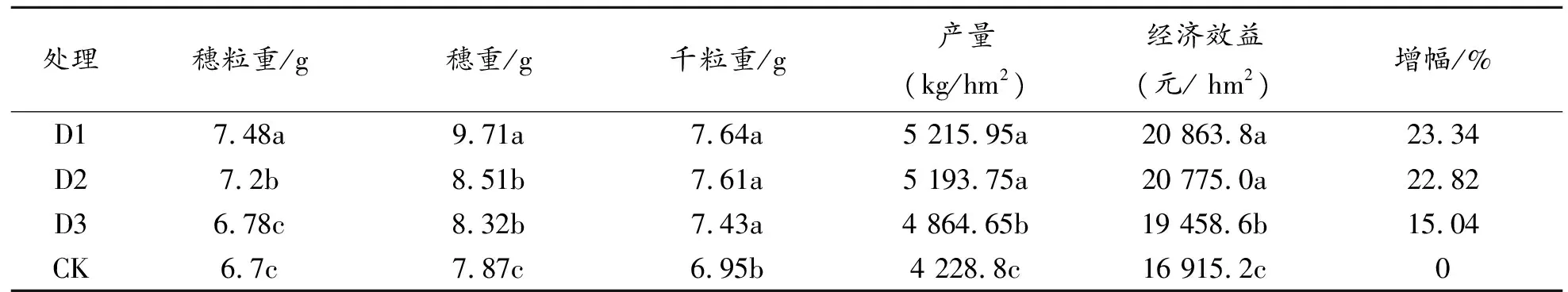

由表4可以看出,不同冬播栽培模式下糜子產量性狀有不同程度的差異。其中穗粒重D1、D2處理與對照差異顯著,分別較對照增加11.64%、7.46%,D1處理與D2處理差異顯著;穗重D1、D2、D3處理與對照差異顯著,分別較對照增加23.40%、8.12%、5.72%,D1與D2、D3處理差異顯著;千粒重D1、D2、D3處理與對照差異顯著,分別較對照增加9.93%、9.49%、6.91%,各處理間差異不顯著。

同樣,糜子不同冬播栽培模式也顯著影響產量和經濟效益(表3),D1、D2、D3處理顯著高于對照,分別較對照增加23.34%、22.82%、15.04%,D1、D2處理與D3處理差異顯著,D1處理與D2處理差異不顯著。結果表明,冬播可顯著提高糜子產量和經濟效益,膜側和平覆膜種植增產效果較好。

表4 不同冬播栽培模式對糜子產量及其構成因素的影響

3 討論與結論

寧夏糜子種植區春季播種干旱少雨,水資源嚴重缺乏,糜子雖然耐旱能力比較強,但前期雨水較少時會嚴重影響土壤養分的吸收利用,并對糜子產量和品質造成一定影響。糜子冬播栽培技術是充分利用糜子柳生的生理特性而形成的一種新型栽培技術,并通過不同播種方式下開展秋覆膜增溫保墑效應的研究,進一步實現糜子冬播栽培技術生產潛能的提升。李君霞等對谷子冬播技術試驗初報研究發現,冬播對促進根系發育和生育期延長重要的作用,不僅保障作物有更多有機物質的積累,同時滿足幼穗的分化形成,使產量結構各組成之間趨于優化[7]。姚建明等對生物降解滲水地膜覆蓋對冬播谷子生長發育的影響研究發現,地膜覆蓋在冬播谷子上的使用表現具有明顯的早熟和抗旱增產作用,冬播谷子產量比早春播增加28.5%以上[8]。蘇旺等對溝壟覆膜集水模式提高糜子光合作用和產量研究發現,溝壟覆膜集水模式不僅可以促進糜子功能葉片光合能力的提高,同時提高了產量形成[9]。

研究發現,糜子不同冬播栽培模式出苗率均在90%以上,出苗期較春播最早可提前59 d,生育期較春播最長增加44 d,糜子產量均顯著高于春播15.04%~23.34%,其中膜側種植表現最高為5 215.95 kg/hm2。因此,通過糜子冬播栽培技術與秋覆膜技術、膜側栽培技術的充分結合,不僅有效挖掘了現有的降水生產潛力, 并有望成為發展旱作農業生產的重要途徑之一。