草原晨曲

—— 一座鋼廠和一個城市的故事

綜合報道/本刊見習主筆 薛國峰

一個遙遠塞外水旱碼頭、一個茫茫戈壁交通要沖、一個風吹草低后的皮毛集散地……歷史長河中,農業、牧業、商業都曾充斥這里的過往,但從未有過工業的影子。直到一次科學考察,一座鋼廠和一個城市的故事開始演繹。

這里,換了人間。

激情燃燒

1927年,中瑞西北科學考察團成員、中國地質工作者丁道衡在包頭白云鄂博主峰首次發現了裸露的鐵礦石。經進一步地質勘探,確定這里有著儲量巨大的鐵礦資源。

在當時,這就意味著包頭有了煉鐵煉鋼的可能,一座大型工業化城市或將在這里拔地而起。

然而,在那個軍閥混戰的年代,包頭并沒有等來改變命運的契機。直到新中國成立后,包頭的鋼鐵傳奇才真正開啟。

在1953年開始實施的“一五”計劃中,我國提出要建設三大鋼鐵中心,并綜合多方面因素,決定將鋼鐵企業、有色金屬冶煉企業、化工企業等,選在礦產資源豐富及能源供應充足的中西部地區。

自此,黃河環繞、礦產豐富的包頭終于進入到專家的視野。

當時的包頭,萬里沙海,狂風席卷,一眼望去是無邊的蕭瑟與荒蠻。最終,位于昆都侖河河畔的宋家壕被專家認定為最佳建設廠址。1954年6月5日,中央人民政府財經委員會批準包頭鋼鐵公司在此正式建廠。

鋼花綻放在鋼城,盛名走出了草原。草原晨曲依然傳唱,生生不息

包鋼第一代建設者們用一磚一瓦、一鋤一鎬,在沙地荒原種下了鋼鐵城希望的種子。然而,需要面對的困難超乎所有人的想象。

當時,包頭原本的工業基礎太過薄弱,要建設一個大型鋼鐵中心,財力、物力、人力都遠遠不夠。

特別是在1958年,包鋼一號高爐開啟建設后,人才、設備和建設材料供應不足的問題更加凸顯,項目建設一度停滯不前。

關鍵時刻,中央提出“要想辦法為包鋼解決困難”。1959年1月19日,《人民日報》發表《保證重點 支援包鋼》的社論。“包鋼為全國,全國為包鋼”,一時間,全國上下掀起了一股支援包鋼建設的熱潮。

包鋼所需的車刀、銑刀等工具有1200多種,一項工程的施工就需要成千上萬件的器材工具。為此,北京、上海、遼寧、黑龍江、湖南等地的相關部門都積極提供幫助,來自22個省55個市的300多家企業也給予了全力支援。每天平均就有10多個車皮的設備和材料從全國各地運到包鋼。

《解放日報》在1959年的一篇報道,就生動地反映了全國支援包鋼的情形。“3月11日,上海鐵路局打破常規,將一臺55千瓦的立式電動機不經中途轉運,從上海直接運往包頭,支援包鋼建設的急迫需要。這臺規格特殊的電動機,是上海電機廠專門抽調工人為包鋼突擊生產的。當時上海許多工廠都像上海電機廠一樣,集中力量為包鋼趕制大批輔機和零件。幾乎每天都有成批的工業器材,由上海運往包鋼。”

華北局等黨政機關的管理干部、鞍鋼的技術骨干、大專院校的知識分子和退伍軍人也紛紛響應國家的號召,來到了人煙稀少、黃沙彌漫的包頭市,滿懷激情地投身于包鋼的建設中。

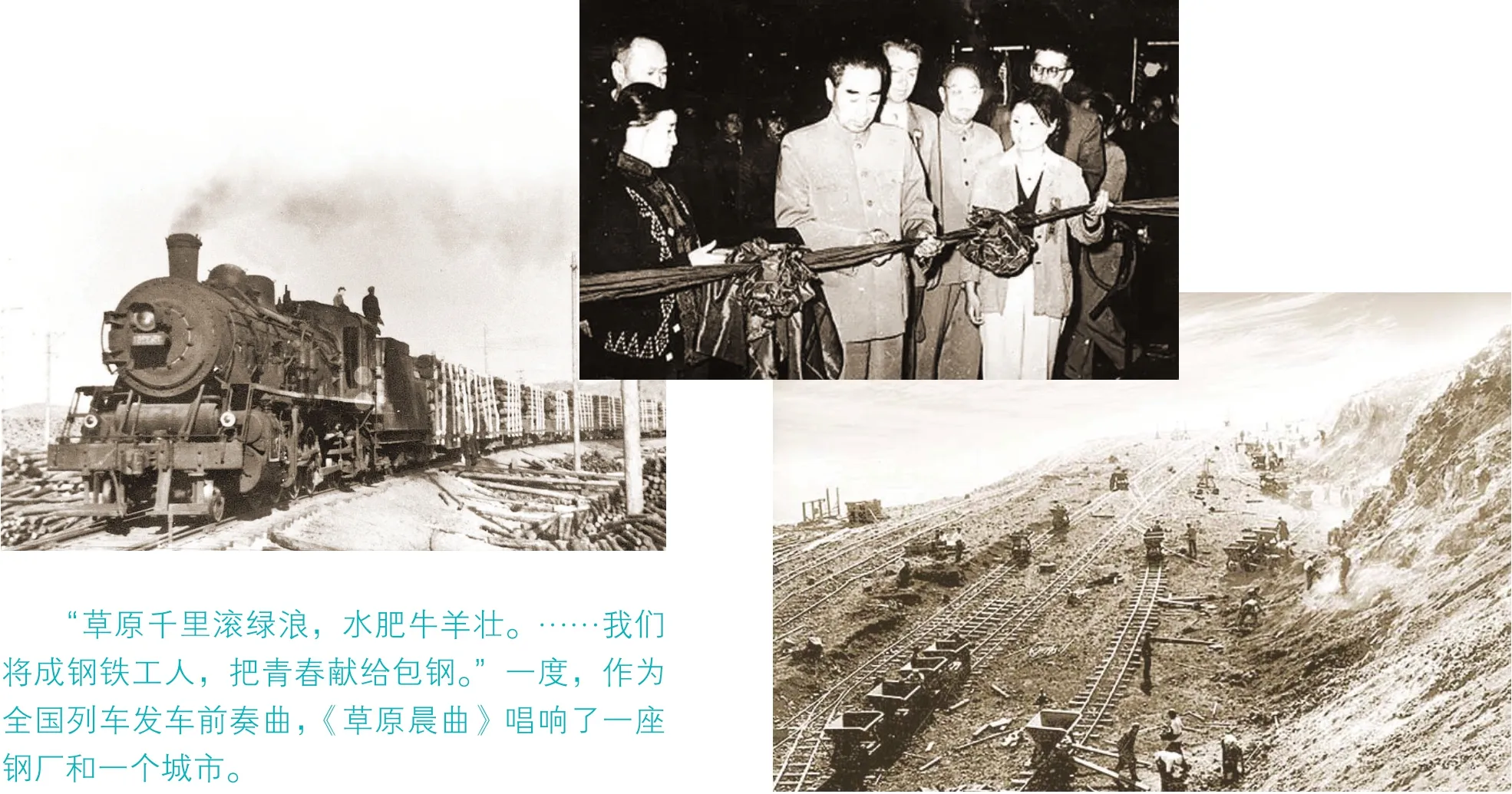

就這樣,青山腳下,昆河岸邊,煉鋼用的高爐和平爐逐漸聳立云天,鋼鐵廠和器械制造廠開始成型。春戰風沙,夏斗酷暑,冬搏嚴寒,8萬建設大軍既建成了一個大型鋼鐵廠,也打造了一個現代化鋼鐵工業新城。

赫赫包鋼

1959年9月26日5時55分,包鋼迎來了歷史性的時刻,一號高爐流出了第一爐鐵水,比原計劃提前了整整一年時間。它的建成投產,有力地支援了國家的經濟建設和國防建設。

為了慶祝包鋼一號高爐成功建成,1959年10月15日,周恩來總理來到包鋼,親自為一號高爐出鐵剪彩。剪彩典禮結束后,周總理還登上十多米高的爐臺,向歡呼的各族群眾揮手致意,并發表講話,贊揚包鋼人在戈壁荒漠上建起一座雄偉壯麗的高爐。

“總理后來就進了高爐值班室,并說‘這么大的現代化的高爐,你們可要把它管理好啊。’聽了之后我們挺激動,因為全國沒有這么大的高爐,包鋼是第一家。覺得在這高爐上工作,就是累點也心情舒坦”,每每回憶起當時的情形,包鋼退休工人徐守信依舊按捺不住激動之情。

鋼花飛揚,包鋼開始創造著一個又一個全國第一。

1971年7月,包鋼試軋出第一批245×10毫米無縫鋼管,結束了我國不產大口徑無縫鋼管的歷史;

1976年、1984年,試軋成功每米60公斤鋼軌和每米75公斤鋼軌,開創了我國生產此類鋼軌的先河;

1998年6月,成功研發出我國每米75公斤鈮稀土軌……

包鋼的鋼鐵,不只是滿足普通的工業生產所需,還是國防安全的重要保證。“一五”期間,隨著包鋼一起落地包頭的,還有內蒙古第一、第二機械集團等重兵器生產企業。來自包鋼的鋼鐵,為這些軍工企業提供了最堅實的鋼鐵原材料保障。

以坦克為例,在新中國成立之初,我國的坦克工業處于“零”的狀態。外國專家斷言,新中國自己制造主戰坦克至少需要20年。而他們萬萬沒有想到,國慶十周年之際,中國人自己制造的主戰坦克就雄赳赳、氣昂昂地駛過天安門廣場,接受中央領導和全國人民的檢閱。

1963年,董必武同志參觀包鋼時寫下詩句“鋼鐵于國,工業化基。赫赫包鋼,開創甚奇”,盛贊包鋼開創了我國工業化建設奇跡。

鋼鐵大街

如果你今天來到包頭,鋼鐵大街是必不可少的“打卡地”。作為包頭市標志性街道,它一度是全中國最寬的街道,有“中國西部第一大街”“內蒙古長安街”的美譽。

關于大街的名稱由來,包頭人會娓娓道來:1959年,包鋼一號高爐產出了第一爐鐵水,也產出了礦渣。由于白云鄂博礦天然含有大量稀土元素,所以包鋼的礦渣中也具有大量的稀土元素,而稀土是制作各種尖端武器必不可少的原材料。

當時的中國,還不具備將礦渣中的稀土元素提煉出來的能力。而有日本商人提出愿意花大價錢購買礦渣,甚至用當時對中國來說極為珍貴的大米來交換。

在這種情況下,周恩來總理作出指示,將包鋼產出的第一批礦渣全部鋪在這條正在建設的“城市之脊”下面,鼓勵后人奮進創新。這條8公里長的城市主干道也被正式命名為“鋼鐵大街”。

擁有世界級的稀土礦產資源讓包鋼擁有了更加獨特的優勢。其擁有的白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫,稀土儲量居世界第一位、鈮儲量居世界第二位。

除抓好鋼鐵主業外,稀土成為集團另一大支柱產業,包鋼逐步形成以稀土資源為基礎、冶煉分離為核心、新材料領域為重點、終端應用為拓展方向的產業結構,形成上下游完整產業鏈條。稀土選礦、冶煉分離產能產量全球第一;稀土五大功能材料產業實現全覆蓋,磁性、拋光材料產能均居世界首位,是國內乃至全球規模最大、產品最全、效益最好的行業頭部企業。

如今的包鋼,稀土技術早已純熟,甚至成為了在國際上稀土產品標準的制定者。其獨有的“稀土鋼”生產出的材料擁有良好的延展性、耐磨性、耐腐蝕性、耐低溫性、韌性及抗拉拔性,廣泛應用于京滬高鐵、青藏鐵路、三峽工程、北京大興國際機場、中俄東線天然氣管道等國家重點工程項目,并遠銷歐美等60個國家和地區。

晨曲回響

至今,包鋼已走過了六十余載春秋。那首《草原晨曲》里所希冀的“煙囪林立破云霄,百花繞廠房。這里從此不荒涼,鋼城閃光芒”,已成為現實。而這首《草原晨曲》的詞作者瑪拉沁夫,就曾是8萬包鋼建設大軍的一員。

1958年,已在中國作協內蒙古分會任職的瑪拉沁夫只身來到包頭,成為一名包鋼工人。當年11月,他接到內蒙古自治區黨委宣傳部的任務:拍一部反映包鋼建設的電影,向國慶10周年獻禮。在建設者們戰天斗地精神的激勵下, 瑪拉沁夫很快創作出電影劇本和歌曲《草原晨曲》。

很快,這首歌唱遍大江南北,當年全國各地的火車都是伴隨著這首節奏歡快的旋律開動的。

而在今天,這首《草原晨曲》描繪的鋼廠已經不僅響徹中國,更通過優質的產品,走向世界。2022年北京冬奧會期間,美國記者連發兩條推文展示北京冬奧列車,受到海外網友廣泛點贊。他所乘坐的京張高鐵所用鋼軌,99%來自包鋼。

至此,這個“鋼鐵之子”走過了從一爐鐵到百種鋼的鍛造之路、從地下到太空的稀土之旅。

全球海拔最高的青藏鐵路上三分之二的鋼軌,國家“西氣東輸”工程、各大油田上的無縫鋼管以及“長征”系列運載火箭、“神舟”號系列飛船和“中國探月工程”等國家重點工程中的稀土產品,均烙有包鋼深深的印記。

在中老鐵路、中俄東線天然氣輸送管道、埃及蘇伊士運河塞得港、德國本土大眾汽車制造廠中……包鋼的身影都閃爍其中。包鋼集團1000多萬噸“稀土鋼”出口68個國家和地區、58個“一帶一路”沿線國家。包鋼品牌在世界范圍內,已經盛放。

鋼花綻放在鋼城,盛名走出了草原。草原晨曲依然傳唱,生生不息。