社會資本對蔬菜種植戶環境保護型技術采納行為的影響研究

作為農業生產的微觀主體,小農戶是農業生產的最終實踐者,其生產行為直接決定著農業生產方式轉變的進程。農戶對環境保護型生產技術的采納是農戶實施綠色生產行為的具體體現

。然而,當前我國存在著農戶綠色生產積極性不高、環境保護型技術采納率較低的問題

。因此,在當前全面推進鄉村振興和農業農村現代化的背景下,探究農戶環境保護型技術采納行為的影響因素,進而制定更加具有針對性的政策和計劃,對于農業可持續發展的實現具有重要意義。已有關于社會資本與農業生產的研究集中分析了社會資本在降低信息獲取成本

、提升創新績效

、實現集體行動

和促進效率提升

等方面的積極作用。特別地,社會資本能夠幫助農戶應對風險沖擊,具備較強社會資本的農戶更有可能在遭受困難時獲取村內農戶和親朋好友的幫助和支持

。然而,已有研究對于社會資本與農業綠色生產行為之間的探討相對較少。此外,學術界針對農戶采納各類環境保護型技術的決策行為及其影響因素進行了廣泛而深入的研究。已有研究表明,受教育程度

、環境責任感

、家庭收入狀況

均顯著影響農戶綠色生產技術的采納行為;技術培訓

、政府約束

、信息化水平

等外部環境因素也在農戶實施綠色生產的過程中發揮著積極作用。總體來看,可以歸納為技術特征、農戶個人特質、家庭經營特征、外部環境等方面。

已有文獻為本研究的開展奠定了堅實基礎,具有十分重要的借鑒意義,但仍存在有待完善之處:一是已有關于社會資本影響環境保護型技術采納等農業綠色生產行為的文獻較少;二是以往研究對于社會網絡、社會參與等社會資本的不同維度如何影響農業綠色生產這一主題尚未達成一致結論;三是已有研究多聚焦某一種環境保護型技術的采納行為,涵蓋范圍相對較少。基于此,本研究以山東、河北、遼寧、北京、天津5省市的樣本蔬菜種植戶為研究對象,分析社會資本對環境保護型技術采納行為的作用效果,并探討社會資本各個維度的具體影響效果,以期為提升環境保護型技術采納率、推進農業綠色生產的政策優化提供依據。

1 模型構建、變量選擇與數據來源

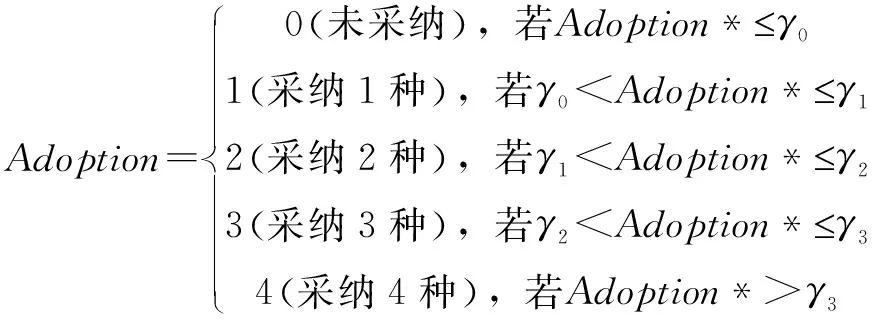

1.1 模型構建

本研究的因變量為農戶采納環境保護型技術的數量,取值為0、1、2、3、4,屬于有序多分類變量,因此本文選用有序Probit模型來分析社會資本對農戶環境保護型技術采納行為的影響。基本回歸模型為式(1):

*=

+

+

(1)

式(1)中,

*為不可觀測的潛變量,

為社會資本綜合得分,

為控制變量,

、

為待估系數,

是服從標準正態分布的擾動項。可觀測的農戶環境保護型技術采納變量

和不可觀測的潛變量

*之間的關系如式(2):

(2)

式(2)中,

、

、

、

分別代表農戶環境保護型技術采納行為變量的未知分割點,且

<

<

<

。農戶未采納、采納1種、采納2種、采納3種、采納4種環境保護型技術的概率分別表示為式(3)—(7):

式(3)—(7)中,Φ為標準正態分布的累計密度函數,采用極大似然法估計該模型各項參數。

(3)

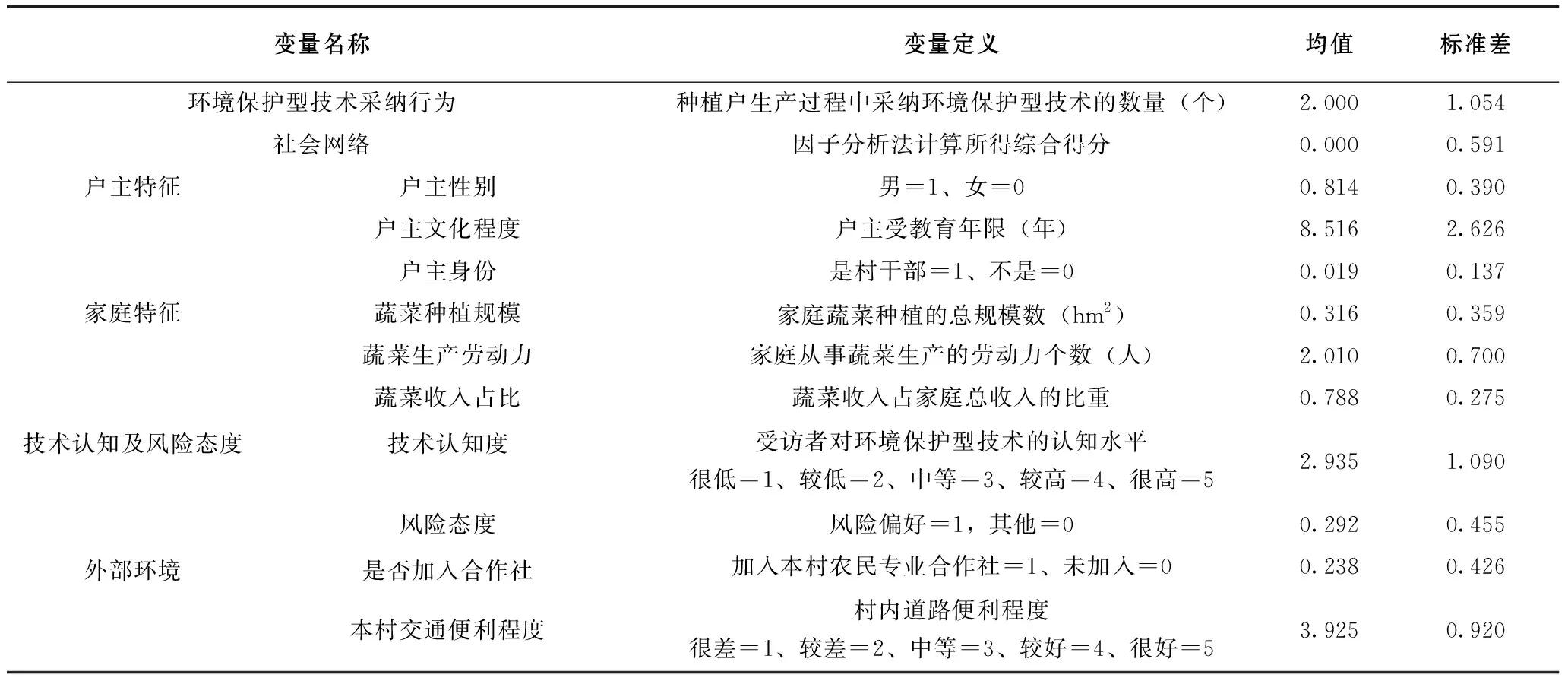

表3結果顯示,樣本農戶平均采納了2種環境保護型技術。受訪戶主中有81.38%為男性,平均受教育年限為8.52年,絕大部分戶主的受教育程度在小學及以上。樣本農戶的蔬菜種植規模0.02~5.6 hm

不等,均值為0.32 hm

;家庭總收入全部源于蔬菜種植的農戶占樣本總數的46.32%,蔬菜收入占家庭總收入比重的樣本平均值為78.80%。被調查農戶中對環境保護型技術的了解程度很高的種植戶占6.91%,了解程度很低的種植戶占9.41%,不同種植戶的技術認知水平存在一定的差異;僅有29.20%的種植戶認為其是風險偏好者,表明絕大多數的種植戶選擇風險中立或風險厭惡。另外,有23.80%的種植戶加入了村內的農民專業合作社。

在衡陽市水稻生產管理工作開展進程中,要建立完整的農業保險體系,一方面,要對基礎農業作物保險項目予以監督,作為主要糧食產物的水稻,則要保證投保金額能由國家財政負責監管,從而真正提高保險管理工作的規范性。另一方面,要降低理賠門檻,針對水稻減產受災以及絕收標準等理賠起點予以控制,充分結合衡陽市當地實際情況進行管理,并且開設水稻項目的綠色保險通道,保證管理工作效果的全面優化。

(4)

(

=2|

)=Φ(

-

-

)-Φ(

-

-

)

本文的研究特色在于將當代工筆花鳥畫與北宋院體花鳥畫構圖比較研究,兩者結合分析。將當代工筆花鳥畫構圖的中國畫博大精深,無論是從傳統還是所謂的當代,要深度理解和剖析畫面構圖的內在意蘊,都要我們具有堅持不懈勤于探索的精神。中國畫意象性的表現,決定了畫面上出現的任何繪畫元素都有很強的主觀色彩,這些元素的安排更是隨個人的心境、修養、學識有很大的不同。創作觀念的突破大大激活了當代工筆花鳥畫家的創作思維,迸發出層出不窮的創意和靈感,經過眾多畫家不懈的實踐與探索,對傳統工筆花鳥畫構圖的全面梳理,廣泛吸收外來藝術的長處,才能創作出更優秀的構圖圖式來。

(5)

(

=3|

)=Φ(

-

-

)-Φ(

-

-

)

(6)

社會資本=(信任強度×31.900%+互動參與×24.790%+社會網絡×18.465%)/75.155%

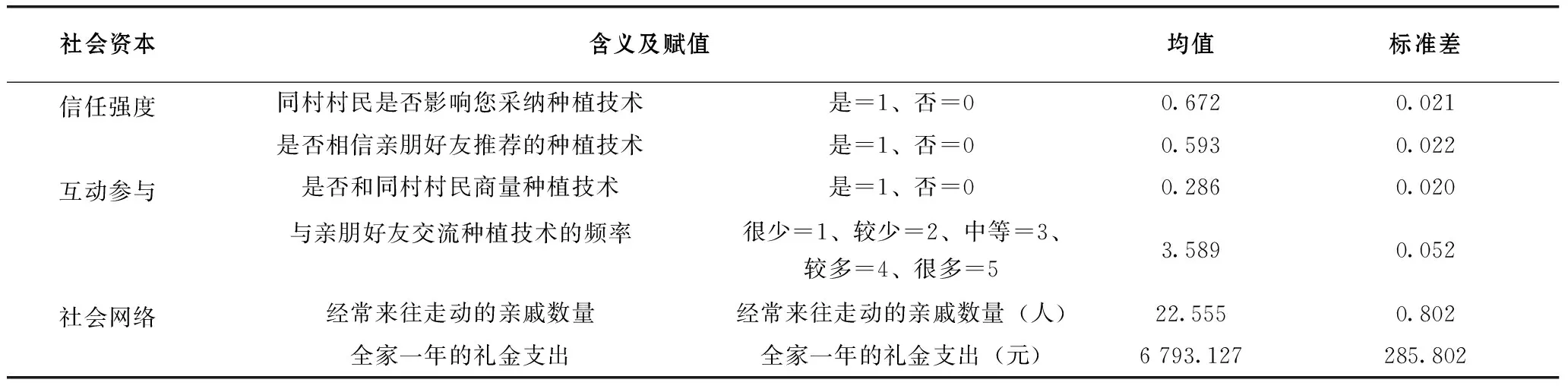

1.2.2 自變量 社會資本為本研究的核心自變量。參考已有研究,從信任強度、互動參與、社會網絡3個方面來衡量社會資本。由于社會信任有利于農戶之間進行信息傳遞,從而增加農戶對于種植技術的認同感,提高采納相關技術的可能性

,因此選擇“同村村民是否影響您采納種植技術”和“是否相信親朋好友推薦的種植技術”作為信任強度的代理變量。選擇“是否和同村村民商量種植技術”和“與親朋好友交流種植技術的頻率”作為互動參與的代理變量,其原因是村民或親友之間的技術信息傳遞和互動學習能夠幫助農戶獲取更多知識和信息。此外,考慮到受訪農戶的家庭社會網絡主要是以地緣和親緣為基礎的親友網絡,且重要節日及婚喪嫁娶時互贈禮品禮金是農戶之間往來的重要方式

,因此本文使用“經常來往走動的親戚數量”和“全家一年的禮金支出”作為社會網絡的代理變量。基于以上6個指標,構建農戶社會資本的評價指標體系(表2)。

(7)

(

=0|

)=Φ(

-

-

)

1.2 變量選擇

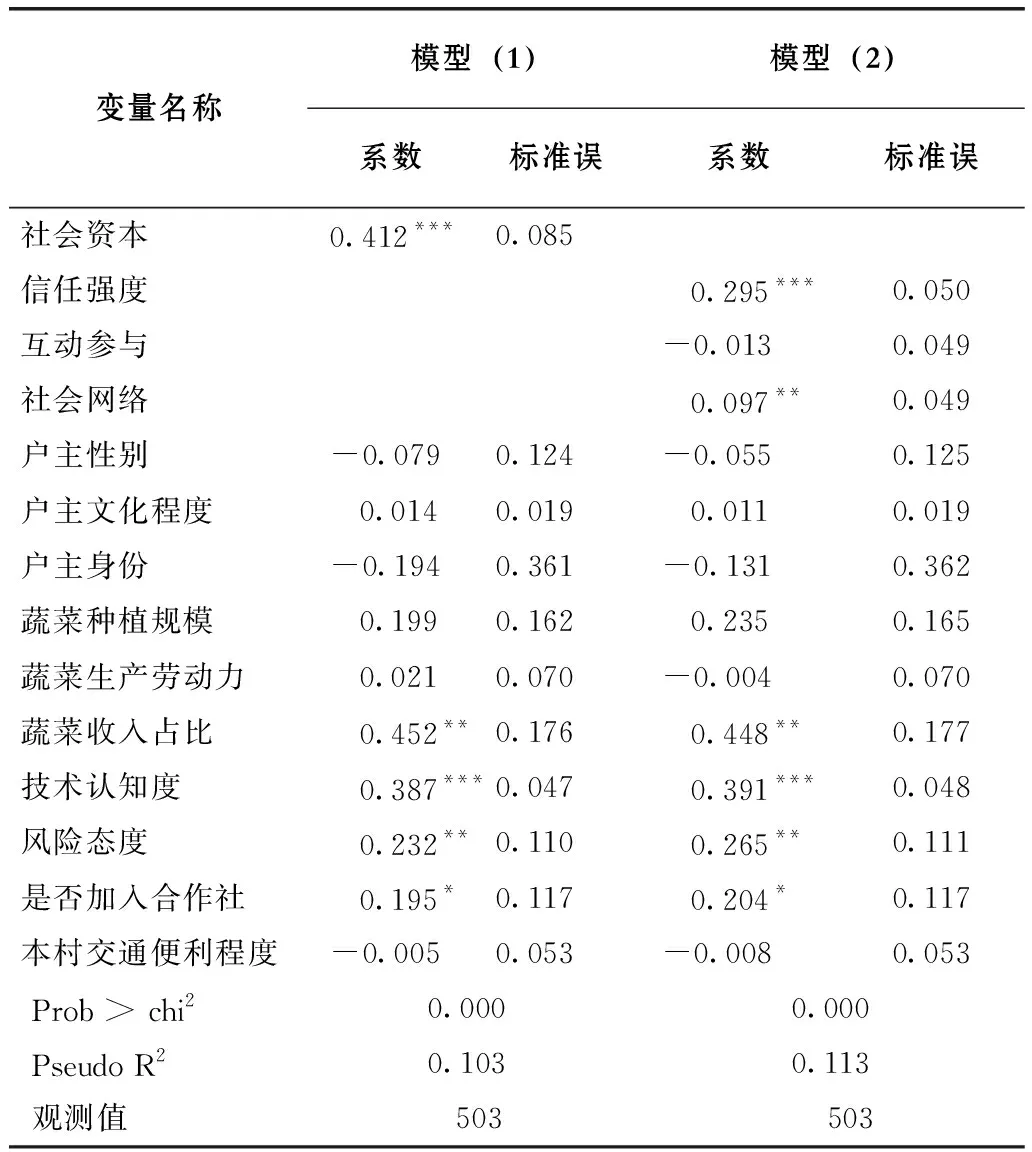

在進行實證分析前,首先對所有解釋變量進行多重共線性檢驗。結果顯示,所有解釋變量的方差膨脹因子均小于5,表明不存在多重共線性問題,因此運用Stata1 5.0軟件進行實證檢驗,回歸結果見表4。

兩組均治療3個月,患者在治療前1周停用安坦等藥物,患有高血壓、糖尿病、心腦血管疾病者適當給予常規的降壓、降糖、治療心血管藥物等。

本研究利用SPSS 24.0軟件進行分析,得到社會資本6個指標的KMO檢驗值為0.727,Bartlett球形檢驗的近似卡方值為632.676(sig=0.000),說明所選取的各項指標數據適合進行因子分析。采用最大方差法進行因子旋轉后,得到特征根大于1的公因子3個,其累計方差貢獻率為75.155%。其中,公因子1在前2項指標上的載荷較大,方差貢獻率為31.900%,反映的是信任強度;公因子2在第3、4項指標上的載荷較大,方差貢獻率為24.790%,反映的是互動參與;公因子3在第5、6項指標上的載荷較大,方差貢獻率為18.465%,反映的是社會網絡。根據各因子得分及對應的方差貢獻率,得到社會資本綜合指標的計算公式如式(8):

(

=4|

)=1-Φ(

-

-

)

(8)

1.2.3 控制變量 本研究控制了其他可能的影響因素,一是種植戶的戶主特征,包括戶主的性別、文化程度和是否擔任村干部;二是種植戶的家庭特征,包括受訪者家庭種植蔬菜的規模、從事蔬菜生產的勞動力數量和蔬菜收入占家庭總收入的比重;三是技術認知及風險態度,包括受訪者對環境保護型技術的認知水平和風險偏好;四是外部環境特征,包括種植戶是否加入本村的農民專業合作社以及村內交通便利程度(表3)。

1.3 數據來源

本研究所使用的數據來源于課題組2021年5—7月在山東、河北、遼寧、北京、天津5省市開展的蔬菜種植戶實地調研。調研采用分層隨機抽樣的方式選取13個縣86個村,所有問卷由調查者采用一對一問答方式完成。本次調研實際獲得問卷521份,剔除漏答及無效問卷后,最終得到有效樣本503戶,問卷有效率為96.55%。基于此調研數據,研究社會資本對環境保護型技術采納行為的影響。

針對這些問題,分別從專業方向建設理念、知識體系、課程體系三個方向出發進行綜合分析規劃,探索一套適合大數據背景下的信息安全人才培養體系,對信息安全人才的培養機制加以補充和完善,以應對大數據對信息安全造成的威脅。最后對構建較為完整的信息安全人才培養模式提出了一些建議和思考。

1、房價漲了將近10倍,沒房的人都在默默忍受;房價剛跌了一點點,有房的人就開始砸盤。2、物價不斷攀升,發改委從未宣布進入嚴重通脹;物價跌了一點點,發改委就宣布通脹拐點已經出現。3、發展目標總是定為8%,但每次回落至9%左右,政府就開始緊張,然后就匆忙調整宏觀政策。——中國三大怪象

1.4 描述性統計

(

=1|

)=Φ(

-

-

)-Φ(

-

-

)

式中:GPS為排放績效,g/kWh;E為污染物許可排放量,g;D為理論發電量,kWh;c為污染物許可排放濃度,mg/m3;M為廢氣排放量,m3;CAP為裝機容量,MW。

2 結果與分析

1.2.1 因變量 本研究的因變量為農戶對環境保護型技術的采納程度,使用農戶在生產過程中所采納的環境保護型技術數量進行衡量。調研過程中所關注的環境保護型技術有生物菌肥、生物農藥、測土配方施肥和節水灌溉技術(滴灌/微灌/噴灌)4種,樣本農戶對環境保護型技術的采納情況有5種,分別為“未采納”“采納1種”“采納2種”“采納3種”“采納4種”。樣本種植戶的技術采納情況見表1,區域間存在一定的差異。以節水灌溉技術為例,遼寧省樣本種植戶的采用比例最高,為88.03%;北京市次之,為50.98%;河北省樣本種植戶采納比例僅為19.72%,不同省份之間存在一定的差異。總體來看,樣本種植戶對于生物菌肥、生物農藥和節水灌溉技術的采納率均超過半數,測土配方施肥的采納率相對較低,各類環境保護型技術的采納率有待進一步提升。

2.1 社會資本對農戶環境保護型技術采納行為的影響

由表4模型(1)可知,社會資本能促進農戶采納環境保護型技術,且在1%的統計水平上顯著。即農戶的社會資本水平越高,就越有可能選擇采納環境保護型技術,這一研究結果表明,社會資本對農戶環境保護型技術采納行為有顯著促進作用。

2.2 社會資本各維度對農戶環境保護型技術采納行為的影響

由表4模型(2)可知,信任強度和社會網絡分別在1%和5%的統計水平上顯著,且系數均為正,表明信任強度的提升和社會網絡的拓展對農戶環境保護型技術采納行為有積極影響。然而,互動參與對于農戶環境保護型技術的采納行為影響效果不顯著。可能的原因是,相比于參加正規的專業化技術培訓,農戶與村內村民和親朋好友交流種植技術的成本更低、效率更高,可以在一定程度上解決生產過程中的不確定問題,但此類交流更側重基礎類生產實踐,對于環境保護型技術的針對性不強

。而正規的生產技術培訓針對性更強且科學性更高,能夠幫助農戶更加深刻地了解環境保護型技術,進而提升技術采納率

。

2.3 控制變量的影響

模型(1)和模型(2)中,蔬菜收入占比在5%的統計水平上顯著,且系數為正,表明蔬菜收入占家庭總收入的比重越大,農戶采納環境保護型技術的可能性就越大。其原因可能是蔬菜收入占比較大的農戶更加重視蔬菜生產經營活動并增加農業生產投入,考慮到采用環境保護型技術有利于提升蔬菜品質和經濟效益,因此對于環境保護型技術采納的自覺性更高

。技術認知度在1%的統計水平上顯著,且系數為正,說明農戶對于環境保護型技術的了解程度越高,越有可能認識到此類技術對于生態環境保護的重要意義,從而做出采納環境保護型技術的生產決策。風險態度在5%的統計水平上顯著且系數為正,表明風險偏好這一特征對農戶采納環境保護型技術有顯著的正向影響。通常情況下,根據成本—收益模型,高風險對應高收益,農戶采納環境保護型技術存在著一定的風險,風險偏好型農戶愿意承擔風險以獲取高收益

。是否加入合作社在10%的統計水平上顯著,系數為正,表明加入本村農民專業合作社能夠正向促進農戶采納環境保護型技術,其原因是農民專業合作社等新型農業經營主體能夠輻射帶動農戶采用環境保護型技術,通過生產培訓、獎懲制度和統一管理促進實現農業生產的綠色和可持續

。

政府部門要進一步加強土地流轉、征用宣傳動員工作,嚴格按照相關規定及時足額兌現被流轉、征用土地群眾的各項補償和扶持政策。對新規劃工程應制定多個比選方案,項目選址應先廣泛征求項目區村、組及土地使用管理權持有者的意愿,提高方案的可操作性,確保工程實施順利。

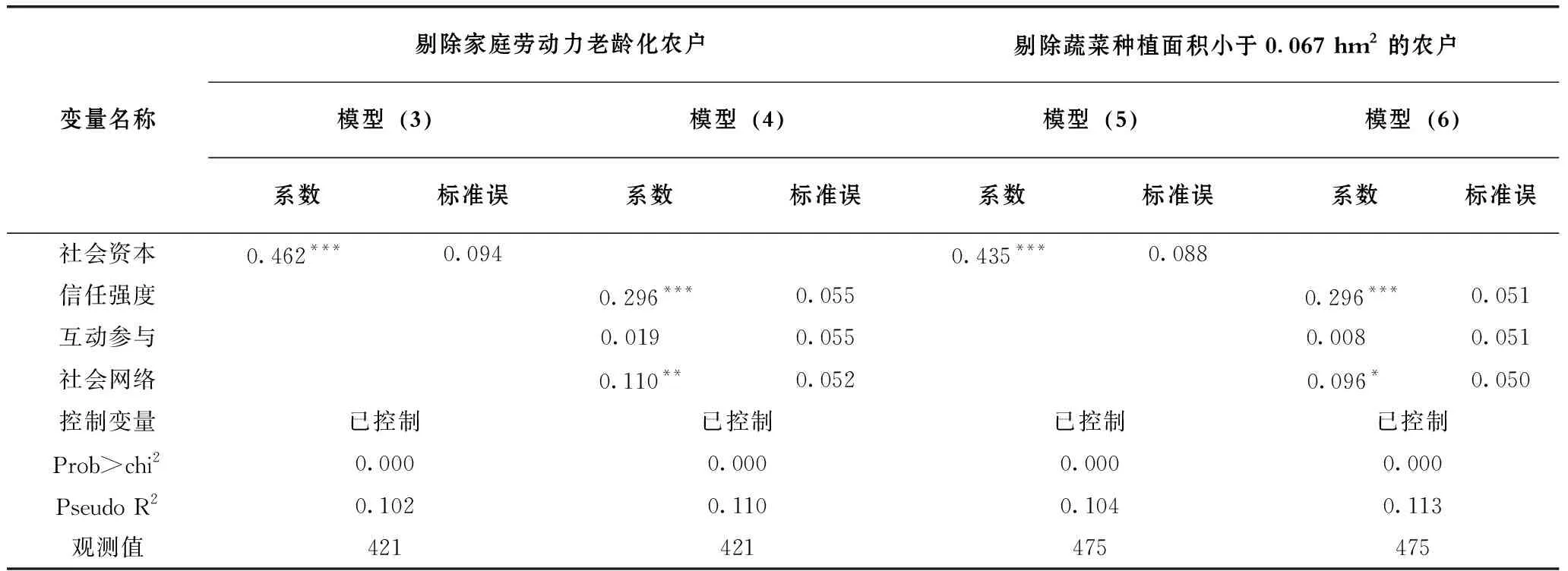

2.4 穩健性檢驗

為進一步驗證社會資本對農戶環境保護型技術采納行為具有積極影響,對以上實證結果進行穩健性檢驗。(1)剔除家庭勞動力老齡化的農戶,即參與蔬菜種植的家庭勞動力全部為老齡人口(以60歲作為劃分老齡人口的標準)的農戶。主要原因在于,老齡化農戶對于環境保護型技術的理解和接受能力都較弱,在調查過程中可能存在信息失真的情況,從而影響研究結果的準確性

。(2)剔除蔬菜種植面積小于0.067 hm

的樣本農戶,主要原因是小規模種植戶的生產積極性相對較低,對新技術的關注度和需求也較低

,從而使得結果存在一定的偏差。表5結果顯示,替換樣本后的關鍵變量均通過了顯著性檢驗,與模型(1)、(2)的結果基本一致,最終證實了社會資本有助于促進農戶環境保護型技術的采納。

3 結論與政策建議

本研究主要結論如下:

第一,社會資本能顯著促進農戶采納環境保護型技術。第二,社會資本中信任強度和社會網絡兩個維度對于農戶環境保護型技術的采納行為具有顯著的正向影響。第三,農戶的個體特征、家庭經營特征、認知及外部環境結果表明,技術認知水平高和風險偏好的農戶采納環境保護型技術的可能性更大,家庭蔬菜收入占比大和加入農民專業合作社的農戶更傾向于采納環境保護型技術。

社會資本對農戶環境保護型技術采納行為具有較強的促進作用,有助于實現農業綠色生產和生態環境保護。基于以上研究結論,本研究的政策啟示是:第一,進一步采取措施提升農戶之間的信任水平。政府可以積極組織村民召開內部生產交流會,為相關技術的擴散和傳播提供渠道,提升村民間信任水平并促進農戶采用環境保護型技術。第二,充分利用社會網絡的技術傳播作用,針對蔬菜種植戶的特征成立技術小組并開展多種形式的交流互助活動,為農戶之間互幫互助、交流技術信息和提升生產水平創造條件,從而更好地發揮社會網絡促進環境保護型技術擴散的積極作用。第三,加強對于環境保護型技術的宣傳和引導,通過組織專題講座、邀請專家進行技術講解等活動提升農戶對相關技術的了解程度和對環境保護的重視程度,促使農戶積極主動采納環境保護型技術。

[1]漆雁斌,韓紹,鄧鑫. 中國綠色農業發展:生產水平測度、空間差異及收斂性分析[J].農業技術經濟,2020(4):51-65.

[2]周霞,李昕欣. 綠色農業生產水平的空間異質性分析:基于山東省2010—2019年的經驗數據[J].經濟與管理評論,2021,37(6):152-164.

[3]楊志海. 老齡化、社會網絡與農戶綠色生產技術采納行為—來自長江流域六省農戶數據的驗證[J].中國農村觀察,2018(4):44-58.

[4]李亞娟,馬驥. 科學施肥技術的收入效應差異分析—基于糧農初始稟賦的實證估計[J].農業技術經濟,2021(7):18-32.

[5]李旭,李雪. 社會資本對農民專業合作社成長的影響—基于資源獲取中介作用的研究[J].農業經濟問題,2019(1):125-133.

[6]戈錦文,范明,肖璐. 社會資本對農民合作社創新績效的作用機理研究—吸收能力作為中介變量[J].農業技術經濟,2016(1):118-127.

[7]蔡起華,朱玉春. 社會資本、收入差距對村莊集體行動的影響—以三省區農戶參與小型農田水利設施維護為例[J].公共管理學報,2016,13(4):89-100.

[8]張士云,李博偉. 種糧大戶社會資本、雇傭勞動與生產效率關系研究—基于道德風險的視角[J].農業技術經濟,2020(4):66-78.

[9]王文略,朱永甜,黃志剛,等. 風險與機會對生態脆弱區農戶多維貧困的影響—基于形成型指標的結構方程模型[J].中國農村觀察,2019(3):64-80.

[10]夏雯雯,杜志雄,郜亮亮. 家庭農場經營者應用綠色生產技術的影響因素研究—基于三省452個家庭農場的調研數據[J].經濟縱橫,2019(6):101-108.

[11]于艷麗,李樺. 社區監督、風險認知與農戶綠色生產行為——來自茶農施藥環節的實證分析[J].農業技術經濟,2020(12):109-121.

[12]孫治一,孫大鵬,于濱銅,等. 兼業如何影響農戶“一家兩制”生產行為?——來自全國5省1458個農戶樣本的經驗證據[J].中國農村經濟,2021(6):44-59.

[13]應瑞瑤,朱勇. 農業技術培訓方式對農戶農業化學投入品使用行為的影響——源自實驗經濟學的證據[J].中國農村觀察,2015(1):50-58.

[14]林黎,李敬,肖波. 農戶綠色生產技術采納意愿決定:市場驅動還是政府推動?[J].經濟問題,2021(12):67-74.

[15]閆貝貝,張強強,劉天軍. 手機使用能促進農戶采用IPM技術嗎[J].農業技術經濟,2020(5):45-59.

[16]鐘真,穆娜娜,齊介禮. 內部信任對農民合作社農產品質量安全控制效果的影響——基于三家奶農合作社的案例分析[J].中國農村經濟,2016(1):40-52.

[17]楊陽,蔣佳伶,尹志超,等. 社會網絡與京津冀家庭消費——基于“中國家庭金融調查(2013)”的實證研究[J].經濟與管理研究,2018,39(10):81-92.

[18]楊興杰,齊振宏,陳雪婷,等. 社會資本對農戶采納生態農業技術決策行為的影響——以稻蝦共養技術為例[J].中國農業大學學報,2020,25(6):183-198.

[19]李波,梅倩. 農業生產碳行為方式及其影響因素研究——基于湖北省典型農村的農戶調查[J].華中農業大學學報(社會科學版),2017(6):51-58.

[20]李曉靜,陳哲,劉斐,等. 參與電商會促進獼猴桃種植戶綠色生產技術采納嗎?——基于傾向得分匹配的反事實估計[J].中國農村經濟,2020(3):118-135.

[21]張紅麗,李潔艷,史丹丹. 環境規制、生態認知對農戶有機肥采納行為影響研究[J].中國農業資源與區劃,2021,42(11):42-50.

[22]饒靜. “項目制”下節水農業建設困境研究——以河北省Z市高效節水農業技術推廣為例[J].農業經濟問題,2017,38(1):83-90.

[23]余威震,羅小鋒,黃炎忠,等. 服務供給對稻農測土配方施肥技術采納行為的影響研究[J].長江流域資源與環境,2021,30(2):484-492.

[24]劉樂,張嬌,張崇尚,等. 經營規模的擴大有助于農戶采取環境友好型生產行為嗎——以秸稈還田為例[J].農業技術經濟,2017(5):17-26.