基于GIS 的貴陽市花溪區小學空間格局和可達性研究*

劉 恒,任姚姚,譚紅梅,黃興欣,馬 穎,劉 芳

(貴州師范大學地理與環境科學學院,貴州 貴陽 550025)

1 研究背景

在推進基本公共服務設施均等的社會背景下,教育問題得到廣泛關注。貴州省委十二屆九次全會中強調,辦好人民滿意的教育,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,加強基礎教育辦學力度[1]。小學教育作為基礎教育的重要組成部分,其空間布局的合理規劃,對促進基礎教育的均衡發展有著重要作用。

近年來,針對教育資源均衡性與學校的布局優化等問題,國內許多學者基于GIS 平臺開展了相關研究。張一帆等[2]利用了Voronoi 圖、緩沖區分析、可達性分析等GIS 空間分析方法對焦作市教育資源的數量、資源分布和教育可達性作出了分析,針對相關研究區域內教育資源不均衡等問題提出了優化方案;涂然等[3]以上海市浦西8 區為研究區域,通過GIS 網絡分析和空間統計分析等,結合行政區和街區2個尺度,定量評估其小學布局的公平性和可達性;樊玉杰[4]通過GIS空間分析方法對大理市中心城區小學教育用地現狀布局特征進行了分析,與ArcGIS 的疊加分析方法結合使用,分析探討出了新建小學的選址布局,并在兩步移動搜尋法的基礎上預算了新建小學的用地規模;焦中明等[5]主要利用GIS 技術,對贛州市南康區中小學分布格局和教育資源進行分析研究,得出研究區域內中小學空間分布的特征及其存在的問題,并進行相關的布局優化;劉維等[6]利用空間分析和網絡分析等GIS分析手段對天津市河東區小學教育資源現狀開展綜合分析與評價,并通過定量分析得到其教育資源的相對稀缺與冗余區域。

貴州基礎教育資源配置的均衡作為義務教育均衡發展的重要保障,與義務教育均衡有著密不可分的關系[7]。花溪區作為貴安新區的重要組織部分,其基礎教育資源的空間格局可直觀反映出貴州快速城鎮化區域的教育資源配置情況。

本文利用GIS 空間分析等方法,以貴陽市花溪區內鄉鎮和服務中心為研究尺度,對研究區各小學點位分布空間布局和可達性進行研究分析,結合教學設施及師生比例抽樣調查結果,對花溪區小學空間分布及教育資源配置作出綜合評價,揭示研究區域內小學布局的特征以及資源配置情況,為小學資源的均衡發展和規劃改善提供決策依據。

2 研究區域與數據

2.1 研究區域概況

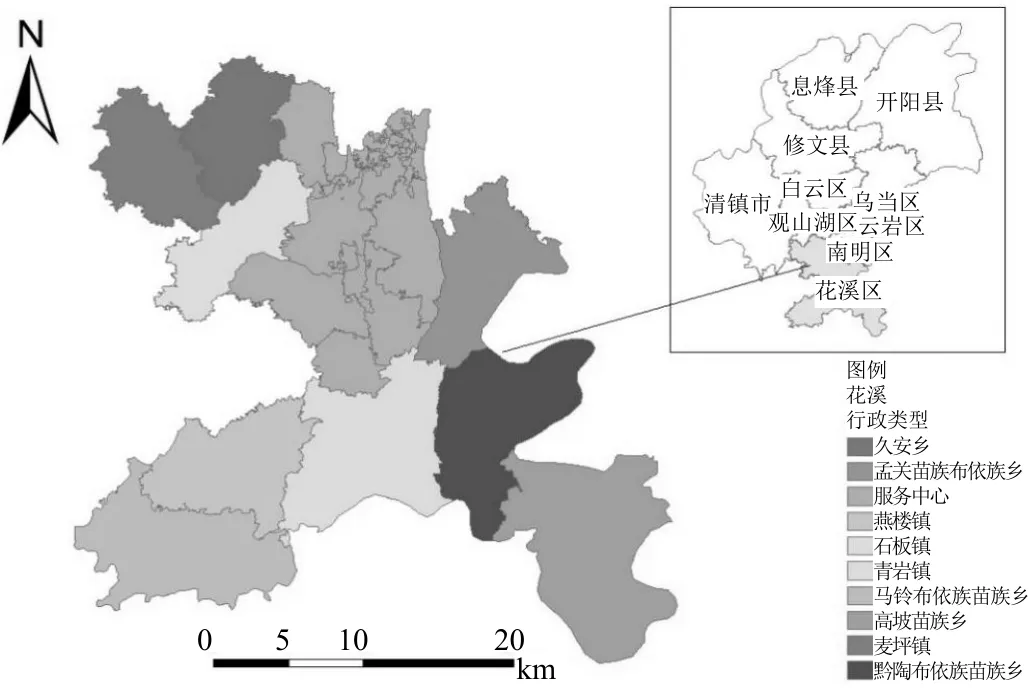

花溪區地處貴州中部,貴陽市南部,地理位置為東經106°27′—106°52′,北緯26°11′—26°34′,全區總面積為964.32 km2,常住人口為966 276 人,主要為山地和丘陵地貌,常年為高原季風濕潤氣候,年平均降水量為1 178.3 mm,年均氣溫為14.9 ℃。花溪區轄4個鎮(青巖鎮、石板鎮、燕樓鎮、麥坪鎮)、5個鄉(孟關鄉、久安鄉、馬鈴鄉、黔陶鄉、高坡鄉)、8個街道、18個服務中心、122個行政村。截至2020年,花溪區共擁有86所普通小學,86所小學共有學生66 812 人,任職教師2 953 人。花溪區行政邊界圖如圖1所示。

圖1 花溪區行政邊界圖

2.2 數據來源

通過花溪教育局提供的有關小學屬性數據與貴陽市教育局門戶網站(http://jyj.guiyang.gov.cn/)公布的2021年貴陽市小學基本概況綜合整理得到花溪區內小學共77所(不包括九年一貫制和十二年一貫制),其中農村小學共48所,城市小學共29所;借助百度坐標拾取系統得到花溪區各小學的經緯度,在Excel 中進行相關屬性整理;路網數據通過高德地圖網絡爬取而得。使用ArcGIS10.2 構建地理空間數據庫,對各數據進行矢量化,統一坐標系和投影。

3 研究方法

通過ArcGIS10.2 構建研究區域的空間數據庫,利用點密度分析、漁網構建樣方對花溪區小學的空間分布格局進行探究,評估小學教育資源的空間分布特征;通過泰森多邊形對研究區內小學進行服務區劃分,再將完成無懸掛點、不相交等拓撲檢查后的道路數據構建網絡數據集,選取鄉鎮以及服務中心的村級居民點以及小學點位進行服務區分析和OD 成本矩陣分析,得到各居民點到達最近小學的距離與時間,并對可達性結果進行空間可視化。

3.1 點密度分析

點密度分析主要是將點矢量轉換為柵格單元,計算出所有輸出柵格像元周圍相鄰近的點要素的密度,也就是說,以每個柵格像元為中心,對其周圍定義一個鄰域,點要素的密度為鄰域內所有點數量與鄰域面積之比[8]。由點(居民點、小學點位)矢量產生柵格,所有柵格單元中研究點總數與單元格總數的比值就是點的密度分布狀況。在ArcGIS10.2 中的點密度分析工具的基礎上,將柵格單元劃分為1 000 m×1 000 m 的大小,最終得到花溪區小學點位和居民點的密度分布狀況圖,直觀反映出居民點和小學的分布特征。

3.2 泰森多邊形

泰森多邊形又叫Voronoi 圖,是由研究區域內相應的采樣點與其周圍內的所有鄰域點的垂直平分線依次連接組合而得[9]。即將研究區域劃分為與點位數量相同的多邊形,每個多邊形內僅包含一個要素點,多邊形之間無交叉、無重疊,且每個多邊形內任意一點到該要素點之間的距離最小[10]。運用泰森多邊形進行每所學校的服務區分析,可得所在區域內與每一個居民點距離最近的學校,滿足就近上學的基本條件。

3.3 空間可達性

空間可達性度量是衡量公共服務設施空間布局合理性的標準之一[11],教育資源的空間可達性是指研究范圍內居民以各種方式來獲取教育服務或到達教育設施的便捷程度,以到達教育設施的能力(多指花費的時間或距離)或可獲得的教育服務的數量和質量作為衡量依據[12]。本文主要采用OD 成本矩陣來分析居民點到達小學的便捷程度,以此為依據來評價教育資源的空間可達性。

OD 成本矩陣是計算道路數據中多個起始點與多個目的點之間的最小成本距離,包括時間、路程等[13],體現了從起始地到目的地的交通流量情況,OD 矩陣中,O 代表起始地Origin,D 代表目的地Destination,其輸出的結果是起始點到目標點的幾何直線,直線屬性數據代表路網中O 到D 具體花費的總成本[14]。在進行OD 成本矩陣分析時,需要設置阻抗和中斷值,阻抗用以確定起始點和目的地之間的路徑時成本屬性的最小化,可將任何成本屬性選作阻抗;中斷值指在查找目的地時,超出中斷值的所有目的地都將被忽略。本文主要是以時間和路程為阻抗計算在起始地和目的地之間的最小成本距離,路程的中斷值是默認值。

4 研究結果

4.1 空間分布特征

利用點密度分析得到研究區內小學點密度分布圖,將其與花溪區各鄉鎮服務區人口密度像疊合,得到花溪區小學點密度與人口密度綜合圖,如圖2所示。由圖可知,人口密度較大的黃河社區服務中心、陽光社區服務中心和三江社區服務中心3個區域,其小學密度相對于其他區域也較高;而麥坪鎮、馬鈴鄉、黔陶鄉、高坡鄉和燕樓鎮人口密度較小,小學數量分布也較少。總體而言,花溪區城區小學分布密度最大,而鄉鎮內小學分布密度小,從側面反映出在花溪區城鄉人口密度與基礎教育資源分布不均衡。

圖2 小學空間密度分布圖

利用漁網分析,按每平方千米作為一個單位構建樣方,得到花溪區內小學分布樣方情況,總共獲取到68個樣方。由結果可得,鄉鎮范圍,內的樣方小學數量均為1,各樣方間隔較大,小學服務范圍不能較好覆蓋所在區域;花溪區城區存在1個小學數量為4 的樣方、2個小學數量為3 的樣方和1個小學數量為2 的樣方,可得花溪區服務中心小學數量密度相對較大,基礎教育資源充足的同時存在小學服務范圍重疊度高的缺點。樣方與小學數量如表1所示。

表1 樣方與小學數量

4.2 空間可達性結果

4.2.1 泰森多邊形分析結果

利用ArcGIS10.2 工具箱中的鄰域分析來創建泰森多邊形,輸入要素為小學點位數據,生成的研究區內Voronoi 圖代表各小學的服務范圍,如圖3所示。由圖可知,花溪區城區北部三江社區、平橋社區、清浦社區、黔江社區、黃河社區等Voronoi 多邊形整體面積偏小、分布集中,學校分布數量較多,每所小學的服務范圍較小,說明花溪區城區北部內的居民點到達最近小學的距離較小,基本可滿足就近上學;而花溪區南部馬鈴鄉、青巖鎮、黔陶鄉、高坡鄉Voronoi 多邊形整體面積偏大、分布廣闊、學校數量較少,每所小學的服務范圍較大,區域內的居民點到達最近小學的距離較大。由此可得花溪區城區北部內的小學空間可達性程度高,教育資源分布相較于其他區域更充足,能更好地服務于附近居民,而鄉鎮范圍內小學空間可達性程度低,需要進一步對鄉鎮基礎教育資源進行調整,實現學生就近上學。

圖3 小學Voronoi 多邊形服務區

4.2.2 網絡分析結果

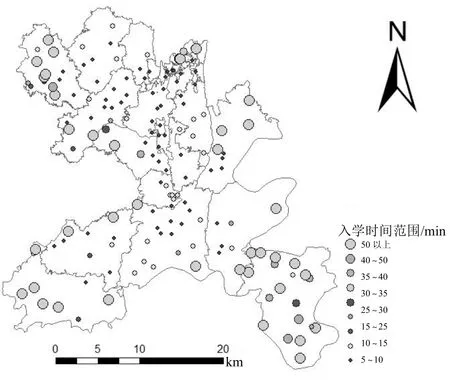

通過花溪區路網屬性表計算出道路的長度,添加速度屬性,按照道路不同等級所限制的車行速度,如表2所示,計算每段道路的車行時長(min)。在地理空間數據庫下建立包括居民點、小學點位以及道路網的網絡數據集,基于網絡分析,使用時間作為阻抗單位,對花溪區77所小學進行10個時間中斷值做服務區分析,得到77所小學在不同時間區段服務所輻射的范圍,如圖4所示。疊加155個居民點到小學服務范圍圖可知居民點所處的不同入學時間范圍,如圖5所示。

圖5 居民點入學時間圖

表2 道路等級速度

圖4 小學服務范圍圖

由上述表圖可得不同入學時間范圍的居民點數量、農村和城市的平均入學時間表以及鄉鎮的平均入學時間表,分別如表3、表4、表5所示。由于時間范圍在15~20 min、40~45 min 的區間內沒有居民點,所以分別統一為15~25 min、40~50 min 兩大區間。

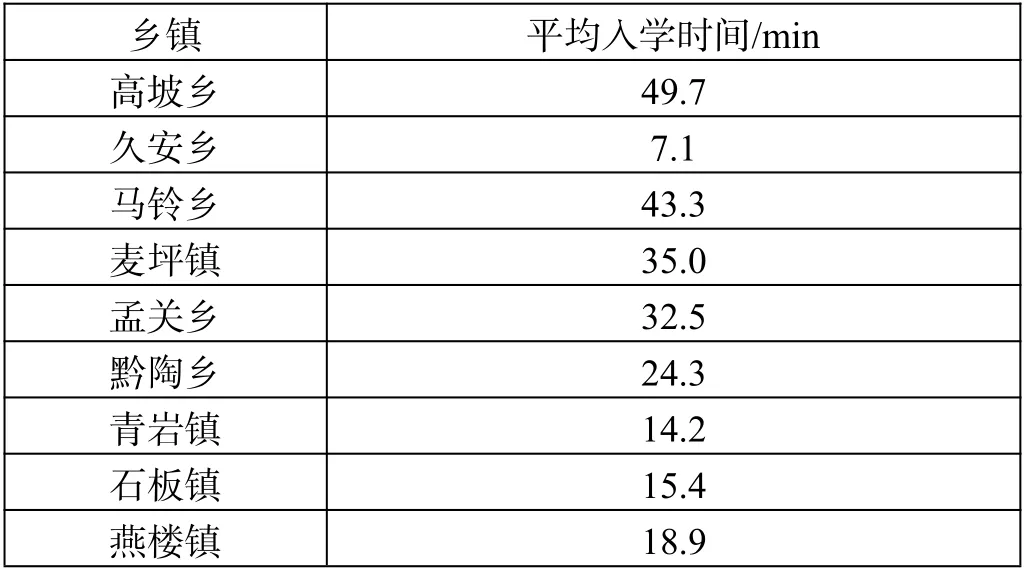

由表3 可知,入學時間在0~5 min 范圍內的居民點有69個,在5~10 min 范圍內的居民點有27個,在10~30 min 范圍內的居民點有12個;入學時間在30 min 以上的居民點有47個。由表4 可知,農村平均入學時間(27.2 min)>城市平均入學時間(12.9 min)。由表5 可知,各鄉鎮平均入學時間中高坡鄉和馬鈴鄉的平均入學時間最長,分別為49.7 min 和43.3 min,可達性較高的基本為花溪區城區小學,鄉鎮小學占整個研究區域可達性程度較差的大部分。

表3 不同入學時間范圍居民點數量

表4 農村和城市的平均入學時間表

表5 各鄉鎮平均入學時間

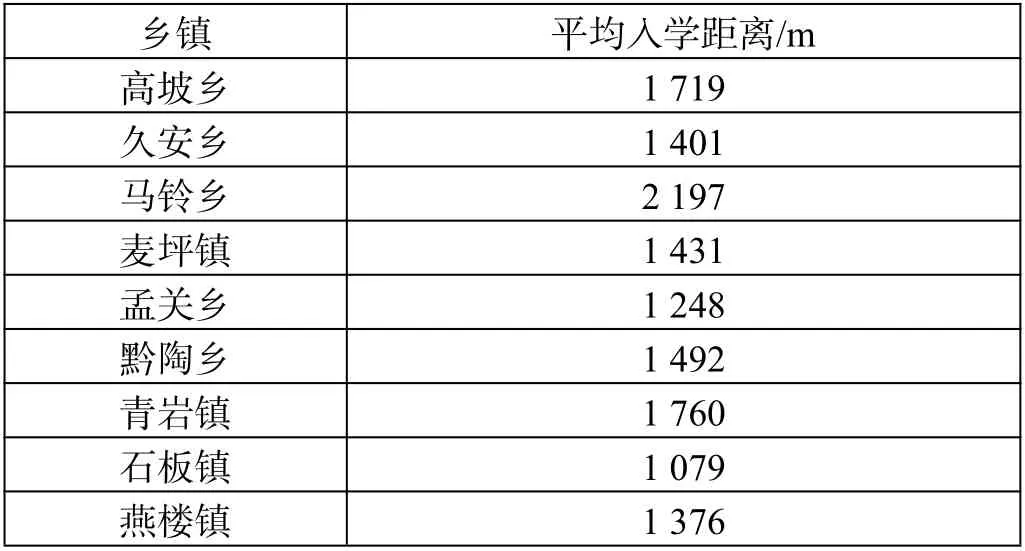

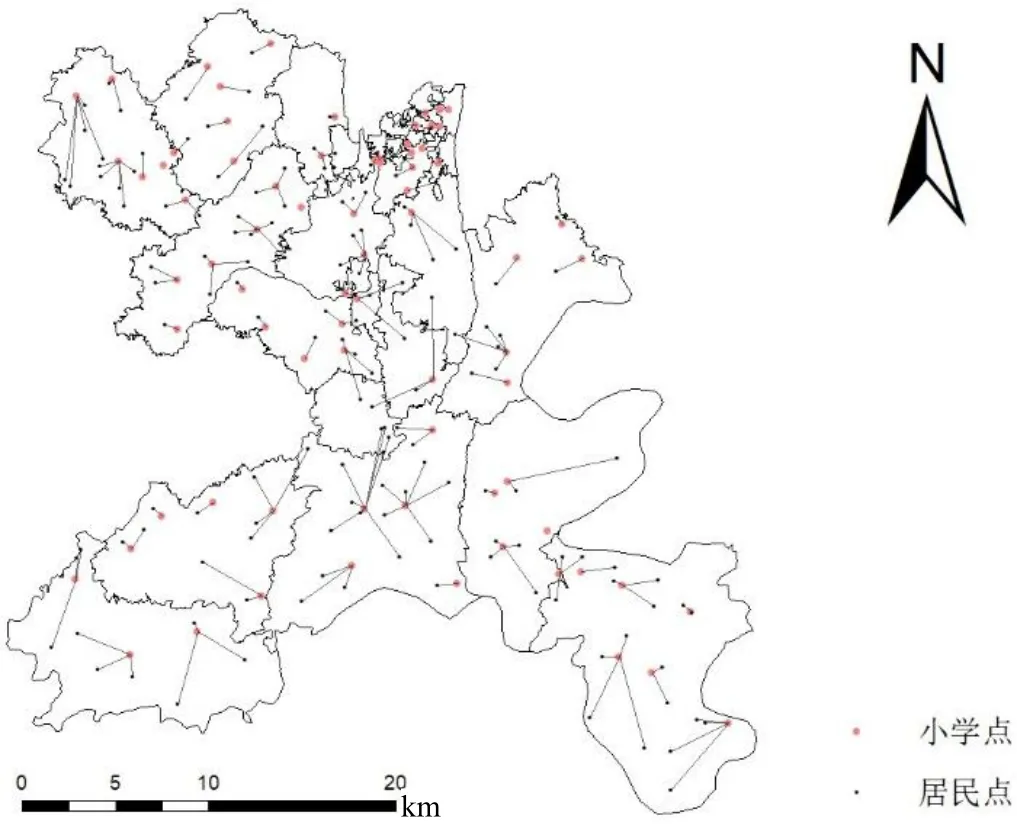

利用GIS 網絡分析對花溪區小學構建OD 成本矩陣,起始點為各居民點數據;目的地為小學點位數據,阻抗設置為長度(m),得到各居民點到最近小學成本矩陣分配圖,如圖6所示。按照每個居民點到小學的距離遠近進行排序統計得到研究區內居民點到最近小學的距離區間數量,如表6所示,并利用網絡分析結果分別計算出如表7所示的農村小學與城市小學的平均入學距離與如表8所示的花溪區各鄉鎮的平均入學距離。由表6 可得花溪區入學距離小于500 m 的居民點有17個,入學距離在500~800 m 之間的有29個,入學距離在800~1 000 m 之間的有15個,入學距離在1 000 m 以上的有93個居民點,并且入學距離最遠達到了5 000 m 以上。由表7 可得城市小學的平均入學距離為1 141 m,農村小學的平均入學距離為1 587 m,農村平均入學距離比城市平均入學距離遠446 m。由表8 可知,花溪區4個鎮5個鄉的平均入學距離都在1 000 m以上,各鄉鎮的平均入學距離依次為:石板鎮(1 079 m)<孟關鄉(1 248 m)<燕樓鎮(1 376 m)<久安鄉(1 401 m)<麥坪鎮(1 431 m)<黔陶鄉(1 492 m)<高坡鄉(1 719 m)<青巖鎮(1 760 m)<馬鈴鄉(2 197 m)。

表7 農村小學和城市小學平均入學距離

表8 各鄉鎮平均入學距離

圖6 居民點最近小學圖

表6 居民點到最近小學的距離區間數量表

5 討論與總結

本文以花溪區小學為研究對象,運用GIS 空間分析功能進行點密度分析、Voronoi 圖分析、OD 成本矩陣分析等,對花溪區小學空間布局和可達性進行研究。結論如下:①小學整體空間布局分布呈現城區集中、鄉鎮分散的特征。②小學教育資源分布不均衡,花溪城區北部小學分布集中,小學服務范圍重疊度高;花溪鄉鎮區域小學數量少,學生就近入學、學校服務范圍大等困難問題突出。③學校可達性程度較低,學生平均入學距離高于1 km,部分區域學生上學時間高達50 min,加大了學生上學難度及上學途中安全隱患。綜上,調整教育資源空間配置,使城區與鄉鎮間的小學空間布局趨于合理是必要的。

本文基于ArcGIS 空間分析對花溪區小學空間布局及可達性進行研究,指出了小學教育資源空間布局和可達性的不合理性,對今后花溪區小學資源均衡發展及合理規劃有一定參考價值。由于受到條件限制,研究過程中所獲取數據不夠完整,研究深度不足,如進行可達性分析時沒有考慮資源配置、撤點并校等因素,后續將致力于更進一步的研究與分析。