失效模式與效應分析在預防醫院用藥差錯/用藥接近差錯中的應用

毛盼盼,李興德,張 陽,劉 璐,蔡曼玲,徐志鋒,宋滄桑

(昆明市第一人民醫院,昆明 650000)

失效模式與效應分析(failure mode and effect analysis,FMEA)〔1〕是一種基于團隊、系統的前瞻性預防醫療風險的方法,即預見性地發現流程欠缺,在未發生問題前及時分析當前及以往工作和管理過程中失去效能的模式及數據(即各種潛在的失效模式),確定它們的優先等級,對其中的薄弱環節和關鍵項目采取改進措施。昆明市第一人民醫院通過應用FMEA對醫院用藥流程中的安全風險進行分析,針對潛在失效原因,結合該院實際情況進行改進,進一步優化醫院用藥流程,取得了顯著的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 從醫院不良事件上報系統中收集2017—2018年每月用藥差錯/用藥接近差錯發生次數。用藥差錯是指在藥物使用過程中出現的任何可防范的、可能引起或已經造成不恰當或傷害患者的事件〔2〕;用藥接近差錯是指發生在院內藥品管理、儲存、調配、運輸等流程中的潛在不良后果,被員工及其他人員途中攔截而未用于患者的錯誤〔2〕。藥品不良事件專管員根據上述內容進行分析歸類,發生1次錯誤計數為1。

1.2 方法 運用FMEA對該院用藥流程中的安全風險進行前瞻性分析及評估,找出用藥流程中潛在的高危風險環節,制定防范的優先行動計劃,并制定改進措施。

1.2.1 成立FMEA小組FMEA小組涉及藥學部、質控部、護理部及醫務部等多個部門,由副院長擔任組長,藥學部主任為副組長,組員由藥師、護士、醫生及工程師組成。小組成員接受FMEA系統培訓并熟悉用藥安全流程。

1.2.2 繪制流程圖 小組成員運用FMEA的分析步驟,對全院用藥流程包括處方/醫囑開具、審核、調配、發放、配送、給藥、監測7個主流程以及33個子流程逐一進行。

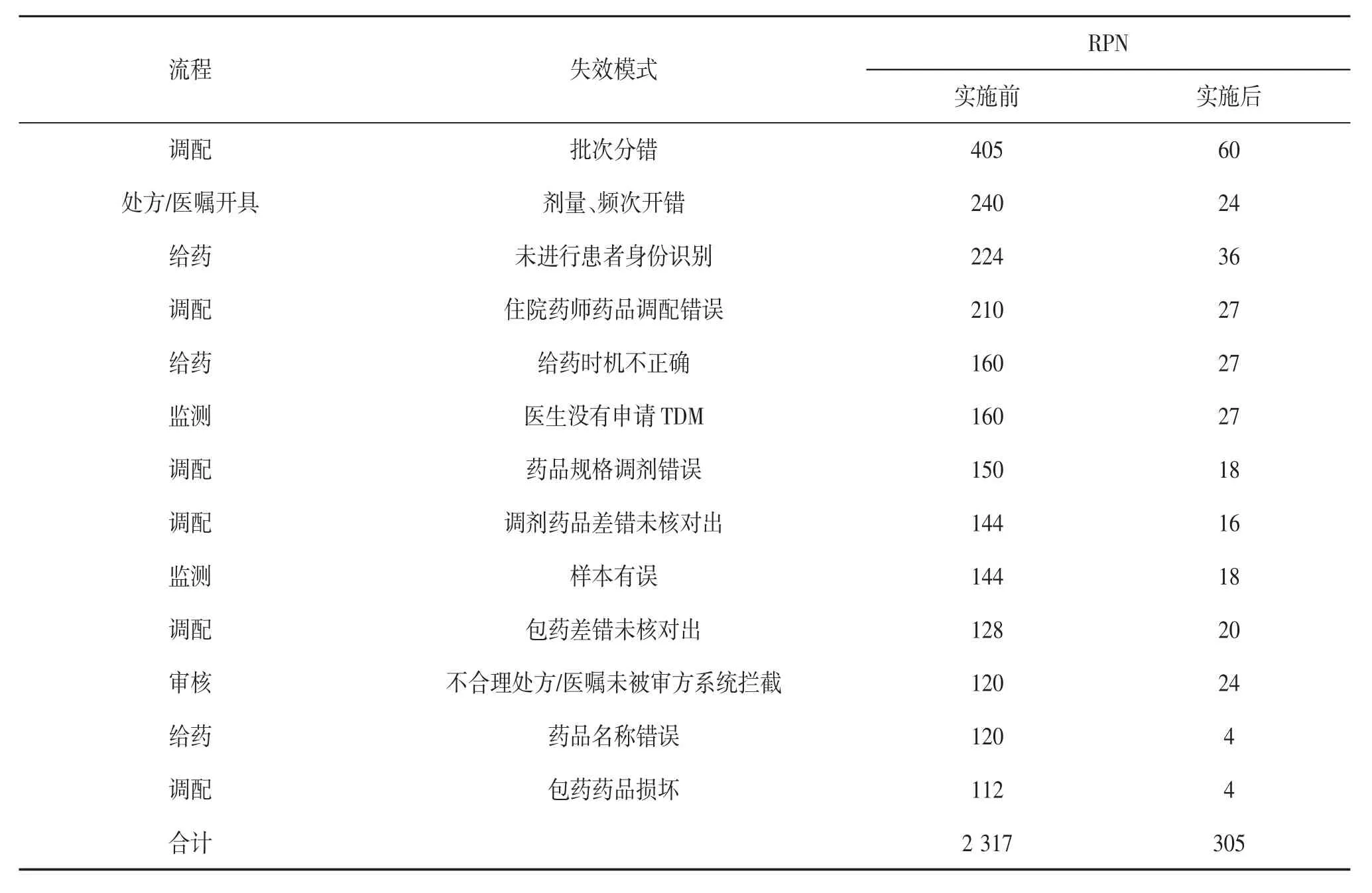

1.2.3 確定FMEA FMEA小組成員按照流程圖,對每個步驟列出潛在的失效模式、失效原因及失效影響,共有52條失效模式、166條失效原因,將失效原因按照評判標準計算風險值(risk priority number,RPN),RPN=S×O×D(S—嚴重度,O—發生率,D—偵測性),根據《醫院風險管理制度》,S、O、D取值均在1~10之間,RPN在1~1 000之間〔3〕,當RPN≥100分,可作為優先改進項目,制訂改進措施。見表1。

表1 失效模式及改進措施

1.2.4 制訂改善方案RPN≥100分的失效原因有17條,制訂安全、有效的改善方案13條。

1.2.5 評價標準 (1)比較改進前后失效模式的RPN。在改進方案實施后,對優化的用藥流程進行評估和監測,計算RPN,以確保改進方案的有效性。(2)比較FMEA實施前后用藥差錯/用藥接近差錯率。(3)比較FMEA實施前后醫囑合格率。

1.3 統計分析 采用SPSS 21.0軟件進行統計分析,一般資料采用頻數或率描述,基線資料比較采用t檢驗或秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 FMEA實施前后RPN比較 分別計算13條失效模式在FMEA實施前后的RPN,實施前RPN總和為2 317,實施后為305,配對t檢驗結果顯示差異有統計學意義(t=8.305,P<0.01)。使用FMEA能有效預防處方/醫囑開具、審核、調配、給藥以及監測環節的用藥差錯/用藥接近差錯。見表2。

表2 FMEA實施前后RPN比較

2.2 FMEA實施前后用藥差錯/用藥接近差錯率FMEA實施前后各環節用藥差錯/用藥接近差錯率見表3,用藥差錯/用藥接近差錯率從FMEA實施前的3.23‰降低至FMEA實施后的0.26‰,配對秩和檢驗結果顯示差異有統計學意義(z=-2.023,P<0.05)。

表3 FMEA實施前后用藥差錯/用藥接近差錯率比較(‰)

2.3 FMEA實施前后醫囑合格率 選擇改進措施實施前的2018年8月和實施后的2018年12月醫囑合格率進行比較。2018年8月和12月總醫囑數分別為159 986條和162 070條,FMEA實施后,醫囑不合理數從639條降低至282條,醫囑合格率從99.60%升高至99.83%。

3 討論

3.1 預防醫院用藥差錯的意義 世界衛生組織調查顯示,全球1/3死亡病例的死因不是疾病本身,而是不合理用藥,其中用藥差錯約占醫療差錯的20%〔4〕。用藥差錯的發生不僅對患者身心造成嚴重傷害,同時也增加了患者和社會的經濟負擔〔5〕。因此,中國醫院協會將用藥安全納入《患者安全目標》,加強用藥差錯監測,保障患者安全用藥。用藥差錯可發生在醫囑/處方開具、藥品儲存、調劑、給藥與監測等多個環節,一旦差錯發生將給患者帶來不同程度的損傷。因此,為減少醫院用藥差錯發生,避免不必要的醫療糾紛,本研究利用FMEA對昆明市第一人民醫院用藥流程進行梳理,找出問題并制定對策,一方面提升醫療服務水平,另一方面提高患者用藥安全。

3.2 規范醫生處方行為,提高合理用藥水平 本研究中醫生開具處方/醫囑存在溶媒選擇不適宜、用法用量不適宜情況,如鹽酸胺碘酮注射液使用溶媒0.9%氯化鈉注射液,由于胺碘酮在0.9%氯化鈉注射液中的穩定性差,易發生分解,應選擇5%葡萄糖注射液作為溶媒。

2017年該院引進合理用藥審方軟件,實現處方/醫囑全覆蓋,溶媒選擇不適宜、用法用量不適宜等情況較之前有所降低,但在審核過程中也可能會出現“假陽性”(實際合理但審核系統攔截)或“假陰性”(實際不合理但審核系統通過)的情況。為防止此類問題發生,在處方/醫囑開具和審核環節中,制定以下措施:(1)在系統審核過程中添加合理用藥提示,方便醫生知曉錯誤內容并及時修改;(2)培訓并告知處方/醫囑開具界面可查詢藥品說明書,建議醫生查詢并確認無誤后,提交處方/醫囑;(3)藥師審核工作界面添加審核通過數和攔截數,方便審方藥師知曉目前工作量,避免漏審。對策實施以后,處方/醫囑開具、審核等環節用藥差錯/用藥接近差錯率均降低,醫囑合格率從99.60%升高至99.83%。

3.3 管控藥師調配風險,降低處方/醫囑用藥差錯藥房包括門急診藥房、中心藥房、靜脈用藥調配中心、藥庫等,它們是提供藥品的場所,其設施設備、藥品陳列、環境、人員等因素均與患者安全用藥密切相關。因此,本研究采用FMEA梳理風險點,有效制定措施,降低藥品調配差錯率,調配環節用藥差錯/用藥接近差錯率降低了94.94%,提高了藥房工作質量。

3.3.1 批次分錯 根據藥物穩定性及配伍禁忌等,合理安排藥物使用先后順序。有的藥物對輸液順序有著嚴格的要求,給藥順序的不同決定著藥物的療效,不合理的給藥順序甚至誘發藥物的不良反應〔6〕。研究〔7〕表明,合理的分配輸液批次有利于保證輸液的有效性、安全性和穩定性。該院已制定出符合臨床用藥的分批次,但部分人員對分批次流程不熟悉,因此,應加強對此類人員進行藥物配置后穩定時間、藥物輸注順序、藥物常規使用頻次等內容的培訓。

3.3.2 藥品調配錯誤 由于藥品數量多、品種多,使得藥品尤其是易混淆藥品在調劑過程中易出現用藥差錯。研究〔8〕顯示,由藥品名稱相似或外包裝相似引起的用藥差錯占總差錯的25%,如藥品名稱相近的轉化糖注射液與轉化糖電解質注射液混淆發錯等;藥物位置擺放不合理占總差錯的19.05%〔9〕。易混淆藥品是用藥差錯發生的高風險因素,因此,應加強有效管理防止或減少用藥差錯的發生。本研究對易混淆藥品目錄進行梳理,并粘貼在藥品柜上,其次從藥理作用、劑型、包裝等方面進行區分擺放,再到粘貼易混淆標示,尤其是急需藥品調配時間從30 min縮短到10 min。林小華等〔10〕研究中也采取同樣的方法降低了易混淆藥品所致的用藥差錯。

急需藥品、出院帶藥等若與其他藥品一起調配發放,可能會造成藥品到達病區時間晚而延遲患者給藥時間或出院時間,另一方面,由于部分人員不熟悉藥品、工作量大、粗心、病區催藥等客觀因素導致住院藥房藥品發錯。因此,針對急需藥品,配備2名打包人員,設置急發醫囑領藥專用筐;對于出院患者,增加出院帶藥發藥頻次,從3 h/次調整為1 h/次。

全自動單劑量分包機替代了傳統的人工擺藥,不僅提高了藥品調劑的準確性,也縮短了藥師調劑時間和護士等候取藥時間〔11〕。但全自動單劑量分包機也會發生調劑差錯,如加藥、投藥錯誤,藥品壓碎等。林璇〔12〕研究發現,藥品出現碎片占全自動單劑量藥品分包機所有出錯的19.88%,人工加藥錯誤占7.83%,采取的方法:(1)包藥前仔細檢查是否存在碎片,若存在則需清除;(2)藥師在加藥的過程中,需嚴格按照全自動分包機的操作規程進行操作,集中精神添加備用藥槽,核對需采取雙人核對原則,以加強藥品核對。在此基礎上,又增加了兩項措施:(1)修訂裸片圖集,增加藥品圖集清晰度、易查找度;(2)易碎藥品徒手剝藥,降低了口服藥拆零損耗率。

3.4 提高護士安全給藥意識,保障患者用藥安全醫院《安全給藥管理制度》規定,若長期醫囑給藥未在規定時間前后2 h內完成,不能按時給藥的以給藥差錯處理。護士是患者用藥的直接執行者。研究〔13〕表明,護士給藥錯誤占醫院用藥錯誤的59%。因此,培訓護士學習《安全給藥管理制度》,提高了護士安全給藥意識,按醫囑給藥準確率也有所提升。此外,相關研究〔14〕顯示,住院患者身份識別可以顯著降低給藥錯誤、標本采集錯誤等護理不良事件發生率,可根據PDA操作流程建立標準操作規程,并加強培訓。

3.5 多部門協同合作,共筑患者用藥安全屏障TDM是探討藥物濃度與藥物療效和毒性關系的方法,是制定合理用藥方案的重要步驟之一。在對藥物監測環節風險梳理過程中發現,監測TDM的例數較少,原因是醫生對TDM認識不夠,采血人員采血管用錯、采血時間不正確、患者身份識別錯誤等。因此,藥學部聯合醫務部、護理部、信息科、后勤部等多部門加強醫生TDM專業知識、護士采血相關內容以及患者身份識別SOP培訓,在HIS系統中備注采血管類型并制定宣傳冊,為患者用藥安全保駕護航。

綜上所述,FMEA是一種針對高風險環節的前瞻性分析方法,將FMEA應用于醫院用藥流程的安全管理中,能前瞻性發現流程中潛在的風險,促使醫院對工作流程進行改進,從而降低患者用藥錯誤,減少醫院用藥差錯及藥品不良事件的發生。本研究利用FMEA對該院處方/醫囑開具、審核、調配、發放、配送、給藥以及監測7個環節梳理并制定對策,有效降低了用藥差錯/用藥接近差錯率,提高了處方合格率,保障了患者用藥安全。同時,本研究仍存在一些不足,比如發放、配送2個環節風險點未作為本次項目的優先改進重點;查找失效原因17條,其中存在相同情況,制定對策13條,這可能與成員討論、頭腦風暴、對策研究不夠深入有關。