淺析“十三五”期間遼寧省近岸海域水資源質量

孫 鵬 謝 軼

(1.遼寧省水利水電勘測設計研究院有限責任公司,遼寧 沈陽 110006;2.遼寧省生態環境監測中心,遼寧 沈陽 110031)

遼寧省是我國沿海省份,瀕臨黃海與渤海,海域廣闊,海岸帶東起鴨綠江口,西止遼冀海岸分界點,大陸海岸線長2110km,占全國大陸海岸線總長的12%,海洋功能區劃面積4.13萬km2[1]。沿海水深較淺,水溫受氣象條件影響較大,海水鹽度近岸低于外海,年均鹽度為30.84。潮汐類型復雜,海浪以風浪為主,冬季盛行偏北浪,夏季多偏南浪,春、秋兩季浪向多變,海流主要是黃海暖流形成的遼東灣環流和北黃海沿岸流。

隨著遼寧省海洋經濟體系的逐步完善,沿海城市工業生產活動日漸頻繁,由此產生的污水及污染物排放導致近岸海域自然生態環境遭到嚴重破壞,海水資源環境污染治理與保護愈加緊要,已成為海洋經濟可持續發展的第一要務[2]。

1 近岸海域水環境質量現狀

1.1 近岸海域水質情況

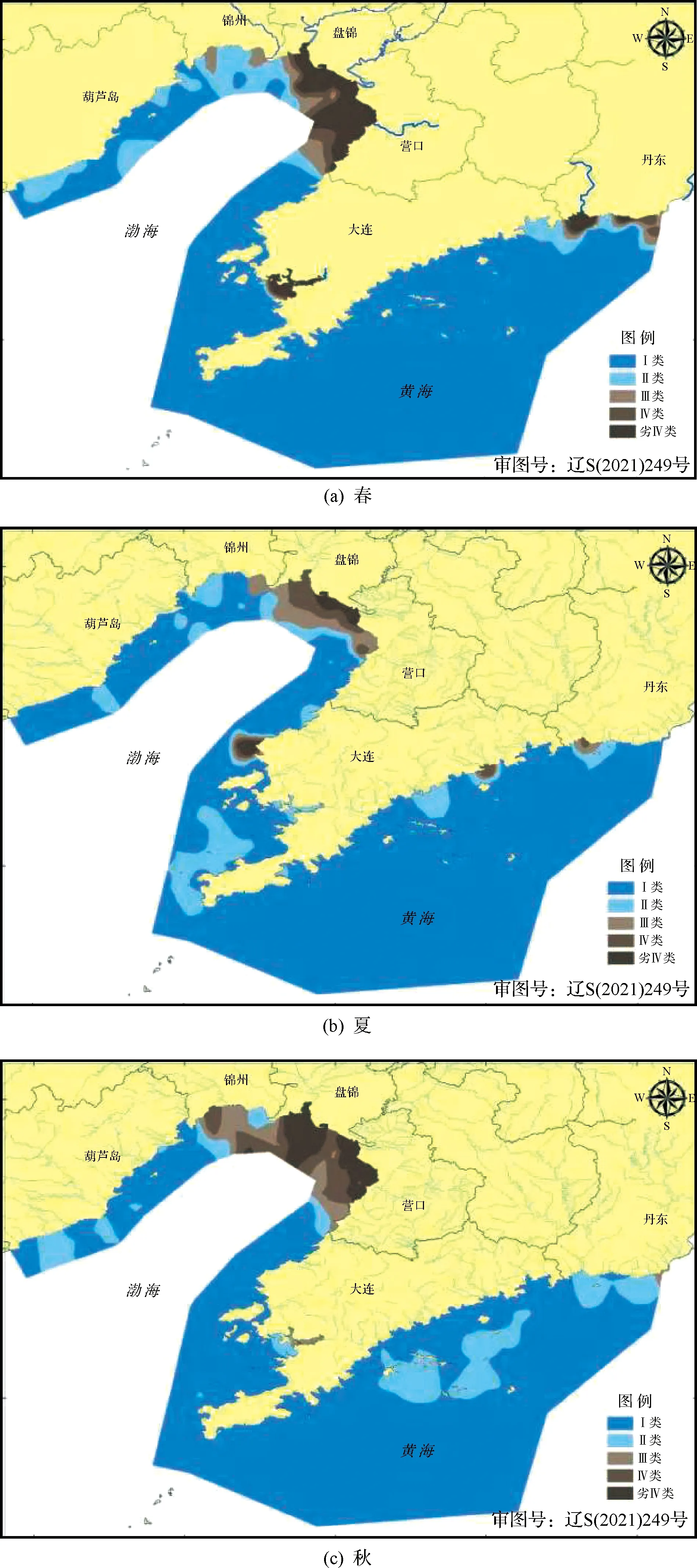

“十三五”期間,遼寧省近岸海域優良水質面積平均比例為88.0%,到2020年近岸海域優良水質面積比例達92.3%,海水水質以Ⅰ類為主,其面積占比為80.0%,Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類和劣Ⅳ類海水面積占比分別為12.3%、2.7%、2.0%和3.0%。Ⅲ類以上海水主要分布在大連普蘭店灣和長興島北部海域、丹東大洋河口和丹東港、盤錦遼東灣開發區以及營口大遼河口海域。近岸海域水質類別分布情況見圖1。

圖1 遼寧省2020年春、夏、秋季近岸海域水質類別分布情況

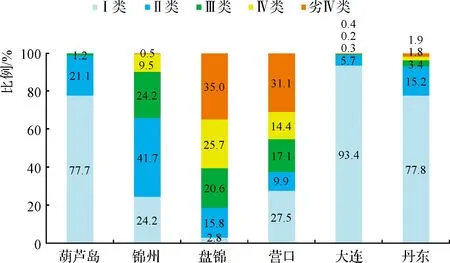

2020年,遼寧省內6個沿海城市中,大連、丹東、葫蘆島近岸海域水質狀況均為優,海水水質均以Ⅰ類為主,Ⅰ類、Ⅱ類海水面積之和占比均在90.0%以上;錦州近岸海域水質狀況一般,Ⅰ類、Ⅱ類海水面積之和占比為65.9%,劣Ⅳ類海水面積占比為0.5%;盤錦和營口近岸海域水質狀況均較差,Ⅰ類、Ⅱ類海水面積之和占比分別為18.6%和37.4%,劣Ⅳ類海水面積占比分別為35.0%和31.1%。2020年各沿海城市近岸海域水質類別比例分布情況見圖2。

圖2 遼寧省2020年各沿海城市近岸海域水質類別比例分布情況

“十三五”期間,遼寧省近岸海域水質總體較好,以Ⅰ類、Ⅱ類水質為主,2017年以來,其面積占比均在80.0%以上。在各沿海城市中,葫蘆島近岸海域水質持續良好,大連近岸海域水質有所改善,丹東和錦州近岸海域水質有所下降,營口和盤錦近岸海域水質無明顯變化。

1.2 近岸海域主要污染指標

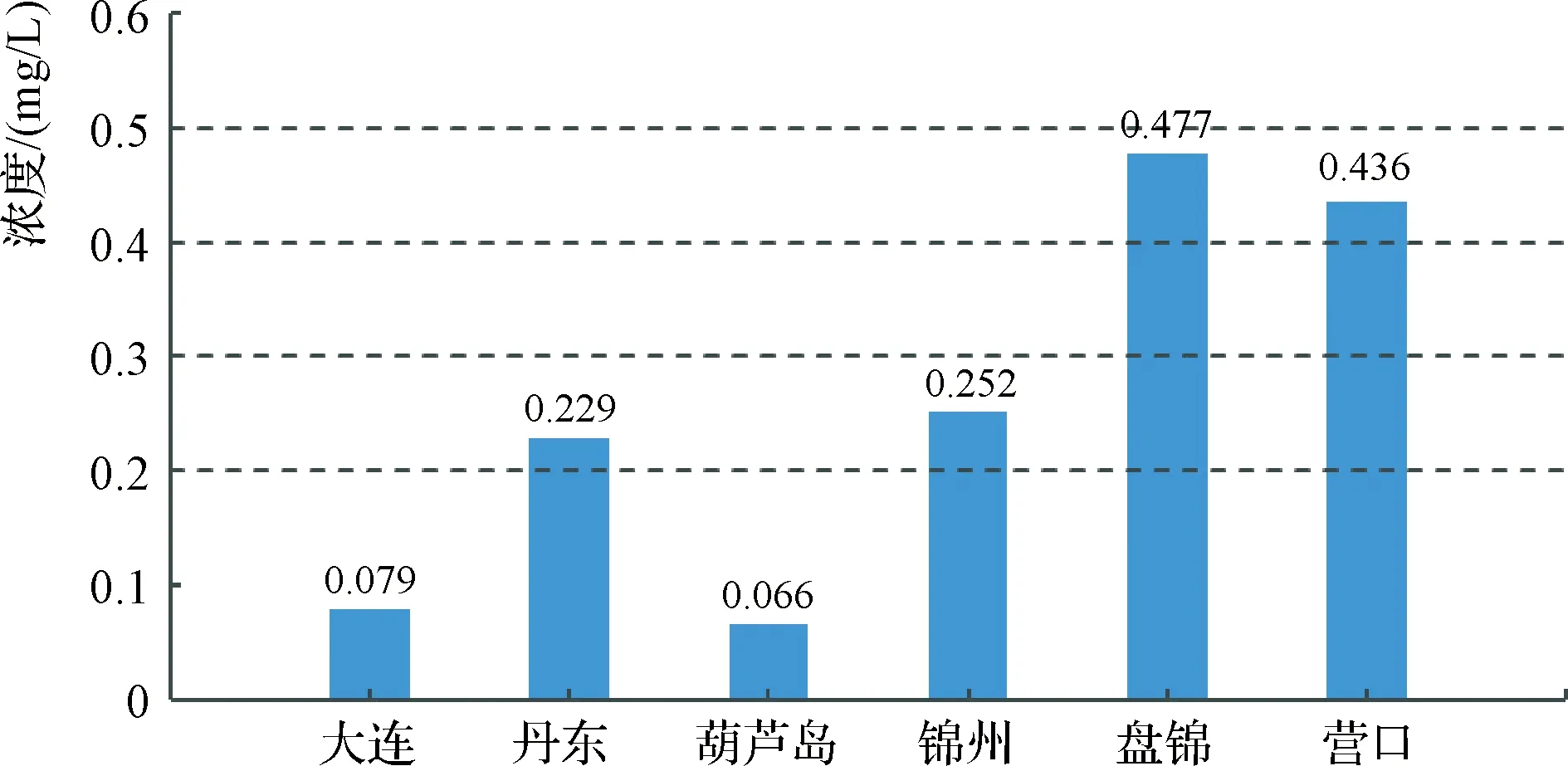

遼寧省近岸海域主要污染指標為無機氮,2020年點位年均超標率為14.6%,超標海域主要分布在盤錦遼東灣開發區和營口大遼河口海域。

監測數據顯示,盤錦和營口近岸海域無機氮年均濃度分別為0.477mg/L和0.436mg/L,分別超Ⅱ類海水水質標準0.6倍和0.5倍,其他城市海域無機氮年均濃度均符合Ⅱ類海水水質標準(不大于0.300mg/L)。2020年各沿海城市近岸海域無機氮年均濃度對比情況見圖3。

圖3 2020年各沿海城市近岸海域無機氮年均濃度對比情況

2 近岸海域污染趨勢

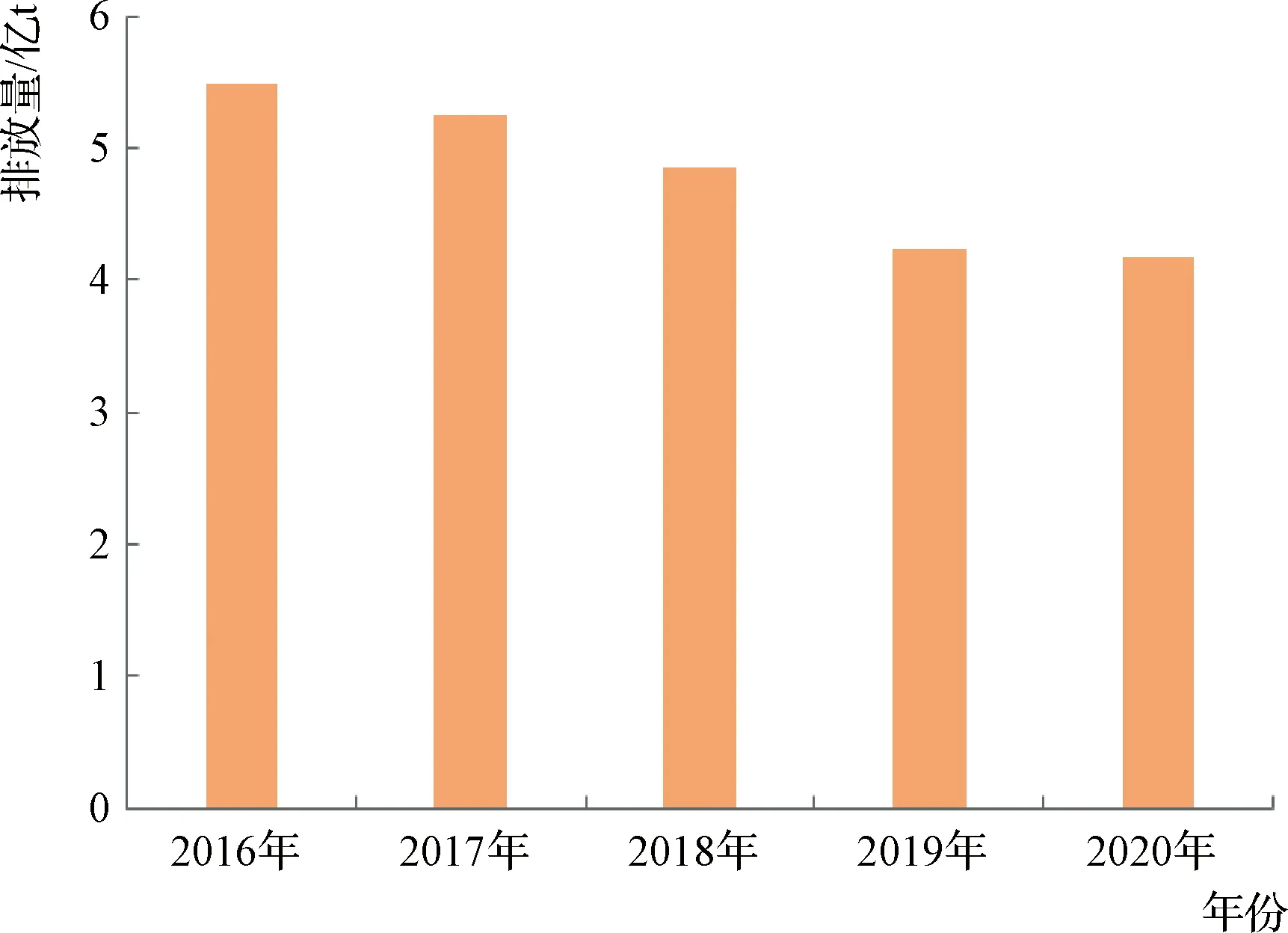

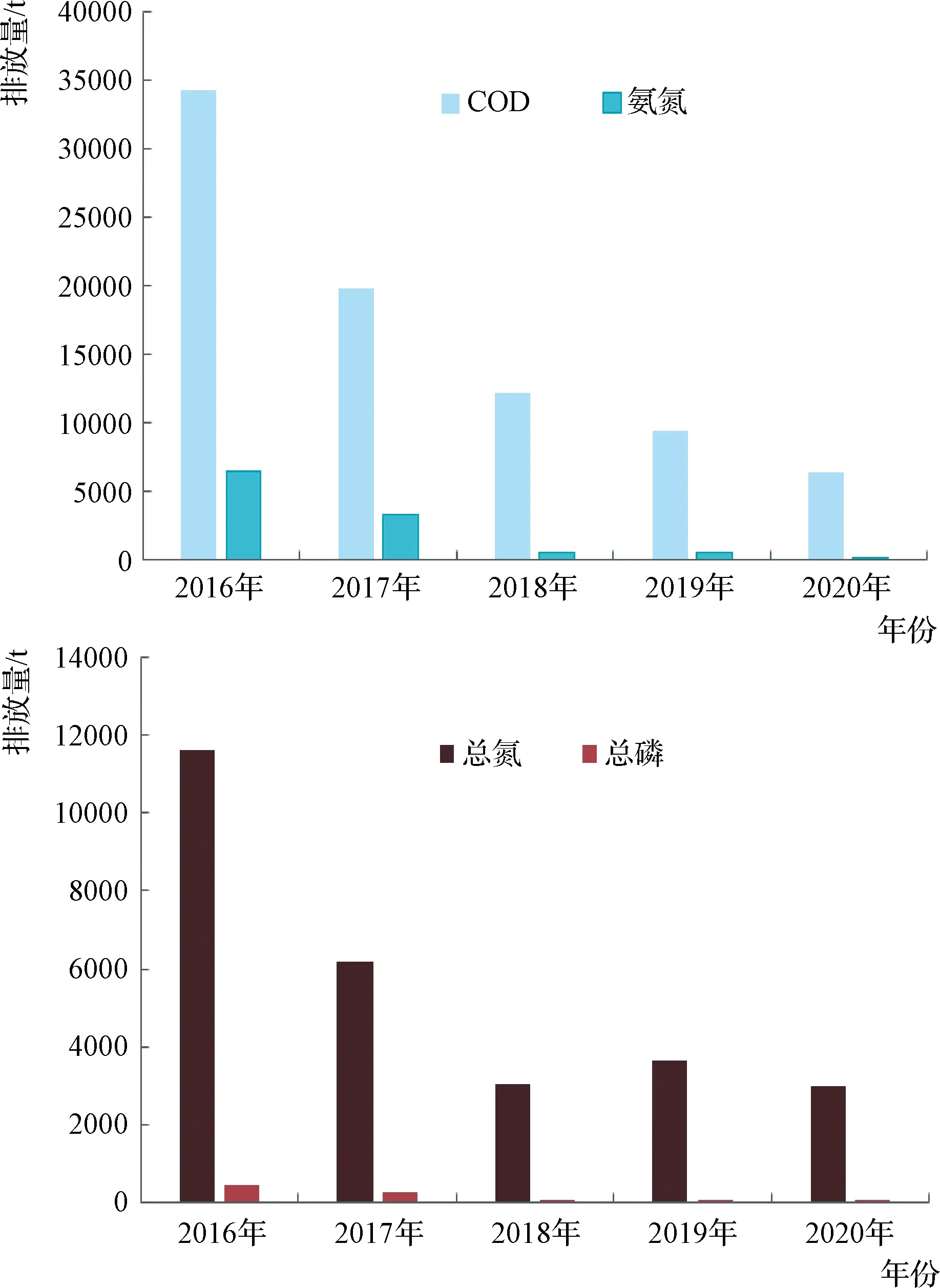

通過對遼寧省各沿海城市直排海污染源排污口進行監測可知,“十三五”期間,污染源污水及主要污染物排放量連續5年呈現下降趨勢,但2020年污水排放量相比2019年變化不顯著,仍然在4億t以上,而主要污染指標COD、氨氮、總氮、總磷排放量相比2016年呈現較為明顯的下降趨勢[3]。2016—2020年遼寧省直排海污染源污水排放量和主要污染指標排放量變化情況見圖4和圖5。

圖4 2016—2020年遼寧省直排海污染源污水排放量變化情況

圖5 2016—2020年遼寧省直排海污染源主要污染指標排放量變化情況

3 近岸海域污染因素探討

3.1 陸源污染

陸源污染包括入海河流、城鎮工業和生活廢污水、畜禽養殖排污及農業面源污染等,是近岸海域污染的最主要因素之一。據統計,陸源污染物占海洋接納污染物總量的80.0%以上,污染物通過河流入海口、直排口、混排口等排入海域。

3.2 海岸和海洋工程及港口運輸污染

隨著對海洋資源的進一步開發,圍海造地、海岸防護、海上疏浚、海洋農牧場等工程建設,以及海上運輸船只、油輪等由于擱淺或沉沒事故而產生的污染物泄漏均會給海洋帶來污染,使海洋水質質量下降,破壞海洋生物棲息環境。

3.3 涉海環境保護法規不完善

有關涉海環境保護法律法規、規章制度等不完善,導致缺乏海域環境保護執法的依據與力度,與《中華人民共和國海洋環境保護法》配套的地方性法規、規章及規范性文件等仍需進一步完善。

3.4 海洋環境監測監管能力較弱

近年來,沿海地區開發規模不斷擴大,近岸海域水動力條件、污染物擴散能力等隨之發生變化,現有海洋環境監測監管能力逐漸不能滿足新型污染物的監測監管要求,應對突發環境污染事件的處理能力亦相對薄弱。

3.5 海洋環境保護意識欠缺

沿海地區依然存在向海要地、向海要利、向海排污等問題,重開發、輕保護,對保護海洋環境認識不清、重視不足、態度不夠堅決,對海洋環境保護法律法規學習宣傳力度不夠,群眾保護海洋環境、維護海洋生態健康的意識有待加強。

4 近岸海域污染防治對策建議

4.1 加強陸源污染物的管控

4.1.1 實施入海河流綜合整治

對入海河流實施綜合管控,制定并實施“一河一策”綜合治理水質達標方案,切實采取有效措施,開展綜合整治和入海斷面水質監測,并逐年對入海河流水質狀況、治理成效、環境監督管理等情況進行總結,確保入海河流達到國家考核要求。

4.1.2 削減沿海陸域工業和城鎮污染排放

根據近岸海域水質改善需求,結合水域納污能力,圍繞無機氮等首要污染物,因地制宜地確定污染物排放控制指標,并納入污染物排放總量約束性指標體系。同時,通過嚴格落實工業企業排污許可管理制度,嚴控工業污染源排放。

加快現有城鎮污水處理設施升級改造,創新脫氮、脫磷處理工藝,提高污水處理廠出水水質。推進城市建成區雨污分流配套管網建設和生活污水全收集、全處理;實施城中村、老舊城區和城鄉接合部的污水截流、收集、納管。城鎮化程度較高的鄉鎮建設生活污水處理設施和配套收集管網,因地制宜地選擇集中或分散處理模式開展污水治理,有效削減污染物排放。

開展入海排污口綜合治理,排查和清理整治非法及設置不合理排污口,規范排污行為,提升達標排放率[4-5]。

4.1.3 加強畜禽養殖與農村面源污染控制

根據養殖規模和污染防治需要,在畜禽養殖場配套建設糞便污水貯存處理設施。在養殖密集區域建立糞污集中處理中心,形成規模化、專業化、社會化運營機制。鼓勵建立糞污無害化處理后資源化還田利用模式,降低養殖業污染治理成本,促進畜禽糞便產業化利用與資源化進程,控制畜禽養殖面源污染負荷。

通過推進、拓展測土施肥范圍,探索有機養分資源利用模式,減少農作物化肥與農藥使用量,有效控制農業面源污染。

4.2 加快海洋生態修復

4.2.1 開展海洋生態保護修復

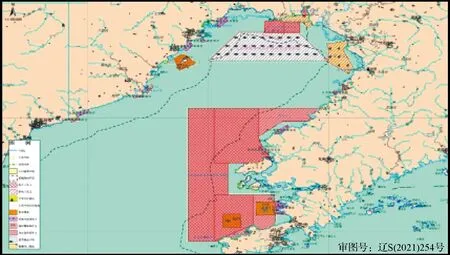

通過建立實施海洋生態紅線制度,將海洋保護區、生態敏感區、脆弱區、入海河口、濱海濕地等海域的大陸自然岸線劃入生態保護紅線,實施嚴格管控[6-7],遼寧省海域海洋生態紅線區控制范圍見圖6。通過實施海洋系統修復工程和綜合整治工程,加快修復濱海濕地、自然岸線等。

圖6 遼寧省海域海洋生態紅線區控制范圍

4.2.2 實施圍填海管控

全面暫停圍填海項目,嚴格實施海洋環境影響評價,將海洋生態紅線、海洋保護區、海洋功能區劃納入評價的重要內容,并實施一票否決制,從根本上遏制海洋無序、無度開發的亂象。

4.2.3 實施海洋漁業資源養護

嚴格實施海洋伏季休漁制度[8-9],加強伏休管理。加快恢復海洋漁業資源,開展海洋牧場建設,推進海洋捕撈漁船轉型轉產,實現海洋漁業資源可持續利用,保持水域生態穩定,保護水生生物多樣性。

4.2.4 開展海水養殖污染治理

推進海水養殖水域灘涂規劃,依法劃定養殖區、限制養殖區、禁止養殖區[10]。加強海水養殖污染管控,規范海水養殖尾水排放行為,升級改造養殖環保浮球。

4.2.5 開展港口碼頭和船舶污染治理

創建綠色港口,清理整治漁港,推動港口、船舶修造船廠、漁港等的船舶含油污水、化學品洗艙水、生活污水和垃圾等各項污染物接收處置設施建設。

4.3 完善海洋生態環境保護法律法規

為防治近岸海域環境污染,完善海洋環境保護相關地方性法規、規章及規范性文件等,使整治海洋污染行為有法可依,有效加強監管與執法力度。

加強海洋工程、海洋傾廢、海砂開采、海洋生態保護區等巡查力度,針對不同用海方式,運用無人機、無人艇等從海陸空各個角度全方位監管各類用海行為,依法嚴厲打擊破壞海洋生態環境的違法行為。

4.4 提升海洋環境保護能力

通過建立完善的海洋監測及預警系統,全面提升海洋環境保護能力。依托網絡通信資源,調動數據采集、傳輸、存儲及處理系統,科學預警監測,精準判斷污染源位置、源強、擴散情況等,及時采取應對措施。

推動建立“海上環衛”工作機制,增強海上垃圾打撈、處理處置能力,實現近岸海域垃圾常態化防治,依法排查、清理海岸線向陸一側違法建筑和設施。

4.5 強化海洋環境保護意識

加大海洋環境保護法等相關法規的普法力度,充分利用世界海洋日、世界環境日等開展海洋環境保護專題宣傳,提升全社會關心、關愛、保護海洋的意識,自覺營造守護藍色家園的濃厚氛圍。

5 結 語

“十三五”期間,遼寧省近岸海域水質總體良好,以Ⅰ類、Ⅱ類水質為主,優良水質面積平均比例為88.0%,劣Ⅳ類水質面積大量減少,海洋生態環境質量得到明顯改善,海洋生態系統功能得以逐步恢復。但部分地區的海域仍存在不同程度的污染問題,應積極采取相應措施加以治理, 在“十四五”期間更加深入貫徹落實黨中央國務院關于建設海洋強國、海洋命運共同體的決策部署,實現2035年和21世紀中葉美麗中國建設的戰略目標和總體要求。