近50年興安盟最大積雪深度變化特征

吳淑梅,高 宇

(興安盟氣象局,內蒙古 烏蘭浩特 137400)

積雪是地球系統五大圈層冰凍圈的重要組成部分,具有高反射率、高相變潛熱和低熱傳導等屬性。積雪變化和監測對研究全球氣候變化具有重要意義[1]。近年來許多學者對積雪進行了大量研究,希爽等[2]研究得出我國積雪主要分布在新疆北部地區、東北和內蒙古東北部地區及青藏高原地區,其中新疆北部地區、東北和內蒙古東北部地區積雪量有顯著增加趨勢。從孫曉瑞等[3]研究的內蒙古地區積雪的時空分布特征可以得出,內蒙古積雪分布極不均勻,整體呈現東北高西南低,且存在2個高值區:呼倫貝爾市圖里河、興安盟阿爾山地區。

興安盟地處大興安嶺向松嫩平原過渡帶,由西北向東南分為四個地貌類型:中山地帶、低山地帶、丘陵地帶和平原地帶,海拔高度150 m~1 800 m。山地和丘陵占95%左右,平原占5%左右。興安盟由于地形地貌和地域氣候特征,積雪時空分布具有很強的季節和地區性差異,尤其是西北林區(阿爾山地區)冬季嚴寒漫長,積雪深度的大小直接影響發生融雪型洪水及森林火險風險等級,同時農牧區積雪對設施農業、牧業、土壤保墑、交通運輸有一定影響。筆者統計興安盟1971年—2020年逐日積雪深度資料,采用EOF分析、線性趨勢法、小波分析等分析了近50年興安盟地區最大積雪深度的時空分布特征,以期為社會經濟、交通、農牧業生產及森林草原防火等決策提供一些參考依據。

1 資料與方法

圖1 1971年—2020年興安盟最大積雪深度分布(單位:cm)

選用1971年7月1日—2021年6月30日興安盟8個氣象站逐日積雪深度資料,取當年7月至次年6月為一個積雪觀測年,即1971年7月—1972年6月作為1971年資料,以此類推得到50年時間序列。單站最大積雪深度為一個積雪觀測年內出現的最大積雪深度。全盟平均最大積雪深度為一個積雪觀測年內8個氣象站出現的最大積雪深度的平均值。分析方法采用EOF分析、線性趨勢法、小波分析等。

2 最大積雪深度時空特征分析

2.1 空間分布特征

1971年—2020年興安盟最大積雪深度分布如圖1所示,受地形和緯度影響,最大積雪深度自西北向東南隨海拔高度和緯度逐漸降低而遞減,近50年全盟最大積雪深度均值為10.3 cm,最大值出現在阿爾山28.7 cm,最小值出現在高力板5.7 cm。

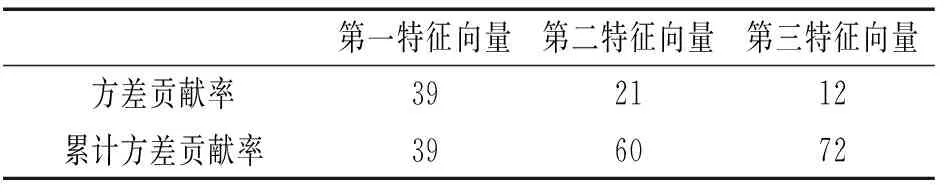

為了清楚地顯示興安盟最大積雪深度的主要空間分布類型,對最大積雪深度資料進行EOF分析,表1列出了EOF前3個特征向量場的方差貢獻率和累計方差貢獻。前3個特征場累計方差貢獻占總方差的75%。

表1 1971年—2020年興安盟最大積雪深度EOF分析特征向量場的方差貢獻 單位:%

圖2為最大積雪深度經EOF分解的前3個特征向量場分布。第一特征向量場的解釋方差為39%,反映了興安盟最大積雪深度空間分布的主要特征,即全盟呈現一致的正值,表示興安盟最大積雪深度的主要空間變化為全盟趨勢相同,即全盟是同時高或同時低的空間特征(見圖2a)。圖2b是第二特征向量場,為興安盟北部地區與南部地區反相分布,北部地區為正位相分布,南部地區為負位相區域;這說明最大積雪深度的第二位的特征性是北部地區最大積雪深度偏高(低),而南部地區最大積雪深度偏低(高)的反相位變化特征。圖2c是最大積雪深度的第三特征向量場,中西部地區為正位相,其他地區為負位相;說明最大積雪深度的第三位的特征性是中西部地區偏高(低),而其他地區最大積雪深度偏低(高)的反相位變化特征。

(a)第一特征向量場 (b)第二特征向量場 (c)第三特征向量場

2.2 時間變化特征

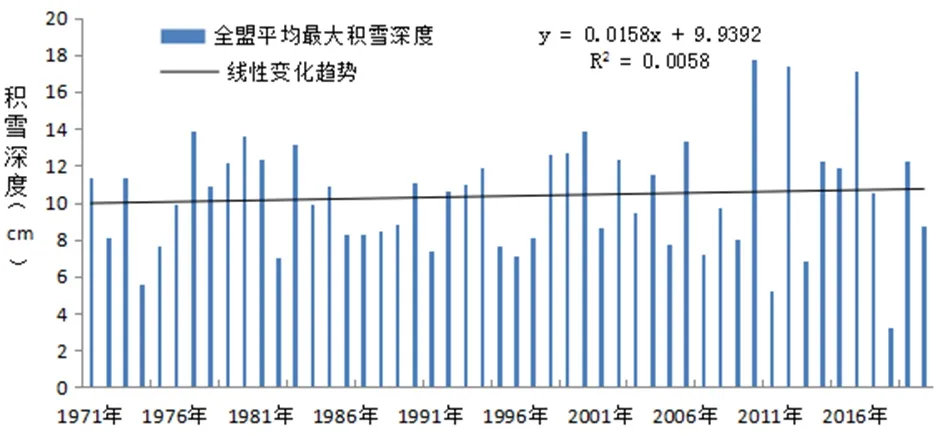

2.2.1 年際變化。圖3為1971年—2020年興安盟平均最大積雪深度年際變化分布圖。近50年興安盟平均最大積雪深度最大值為17.8 cm(2010年),最小值為3.3 cm(2018年),線性變化趨勢不顯著,增加速率為0.16 cm·(10a)-1。從單站來看,阿爾山、音德爾、胡爾勒和烏蘭浩特線性變化趨勢為逐年增長。其中,阿爾山線性變化趨勢最為顯著,加速率為1.14 cm·(10a)-1;其次為音德爾,加速率為0.61 cm·(10a)-1;烏蘭浩特和胡爾勒加速率分別為0.46 cm·(10a)-1和0.13 cm·(10a)-1;索倫、突泉、巴彥胡舒和高力板呈逐年遞減,減速率分別為0.32 cm·(10a)-1、0.30 cm·(10a)-1、0.20 cm·(10a)-1和0.24 cm·(10a)-1。

圖3 1971年—2020年興安盟平均最大積雪深度年際變化分布

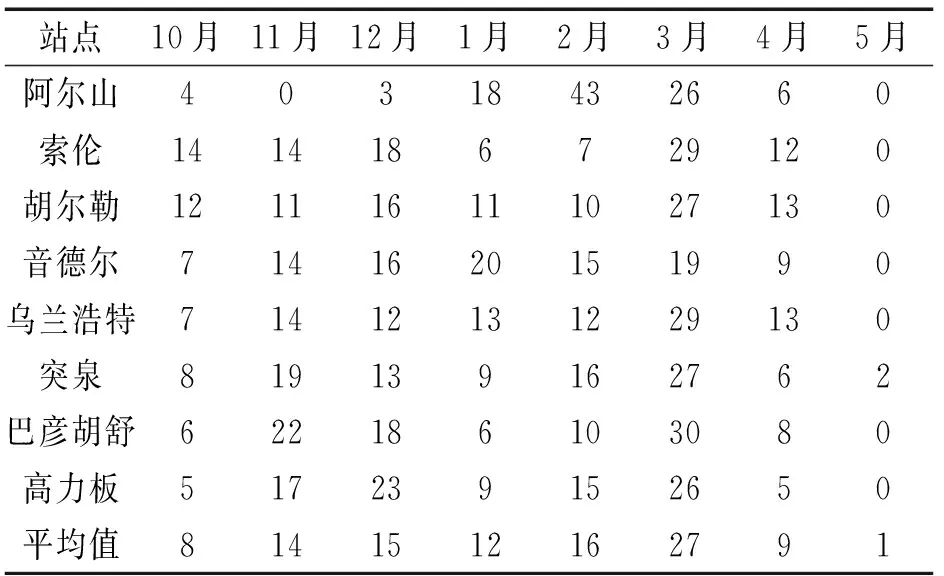

2.2.2 月分布。表2為1971年—2020年興安盟出現最大積雪深度逐月概率統計,結果顯示,月分布特征十分明顯,全盟8個站最大積雪深度最早均出現在10月,最晚除突泉(1976年5月3日積雪深度8 cm),其余地區出現在4月。最大積雪深度逐月出現概率,除阿爾山(2月占比43%)和音德爾(1月占比20%),其余地區主要集中出現在3月,占比26%~30%。

表2 1971年—2020年興安盟最大積雪深度逐月分布 單位:%

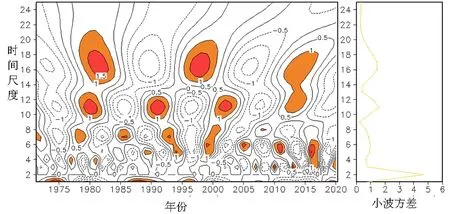

2.2.3 周期變化。圖4為1971年—2020年興安盟平均最大積雪深度小波分析,可知周期變化特征為:興安盟平均最大積雪深度存在準2 a、6 a、11 a、16 a的振蕩周期。小波方差峰值對應準2 a的時間尺度最為顯著,說明在1971年—2020年整個時間域中,全盟平均最大積雪深度2 a的周期振蕩最強,是最顯著周期。單站來看:索倫、胡爾勒、音德爾、突泉和巴彥胡舒的最大積雪深度最顯著周期均為2 a,阿爾山為5 a,高力板為4 a和11 a。

圖4 1971年—2020年興安盟平均最大積雪深度小波分析

3 結束語

興安盟近50年平均最大積雪深度為10.3 cm,最大值為28.7 cm(阿爾山),最小值為5.7 cm(高力板)。根據EOF分析,前3個特征場累計方差貢獻占總方差的72%,第一特征向量場表示興安盟年最大積雪深度是同時高或同時低的空間特征,解釋方差為39%,

興安盟最大積雪深度線性變化趨勢不顯著,增加速率為0.16 cm·(10a)-1。單站線性變化趨勢來看,索倫和南部地區呈逐年遞減,其余地區呈逐年遞增;其中阿爾山線性變化趨勢最為顯著,增加速率為1.14 cm·(10a)-1。

興安盟最大積雪深度逐月分布特征十分明顯,最早均出現在10月,最晚出現在5月;最大積雪深度逐月出現概率,除阿爾山(2月占比43%)和音德爾(1月占比20%),其余地區主要集中出現在3月,占比26%~30%。

興安盟近50年間最大積雪深度2 a的周期振蕩最強,是最顯著周期。單站中除阿爾山(5 a)和高力板(4 a、11 a),其余地區最大積雪深度最顯著周期為2 a。