子宮肌瘤剔除術后5 個月腹膜播散性平滑肌瘤病一例

腹膜播散性平滑肌瘤病(LPD),也稱為彌漫性腹膜平滑肌瘤病,是一種罕見的良性疾病,表現為整個盆腹腔內廣泛分布多個大小不等的肌瘤樣結節,常累及盆腹腔腹膜、網膜、腸管、腸系膜和直腸子宮陷凹等。該病于1952 年由Wilson首次報道,于1965 年由 Taubert 等正式命名,由于其缺乏典型的臨床癥狀和體征,易被誤診為腹膜惡性腫瘤。其發病率較低,目前國內外文獻報道僅200 余例,其中以育齡女性受累多見,鮮有絕經后女性及男性病例報道。富于細胞型平滑肌瘤是一種特殊類型的平滑肌瘤,此類型平滑肌瘤增長速度快,易播散,短時間內復發頻率高,其術后短時間內形成LPD 在國內外更鮮有報道。現將本院收治的1 例子宮富于細胞型平滑肌瘤剔除術后5 個月發生LPD 患者的病例報道如下,并結合文獻復習其發病機制、臨床特征及診療要點等,以提高臨床醫師對該病的認識水平。

病例資料

一、病史及體格檢查

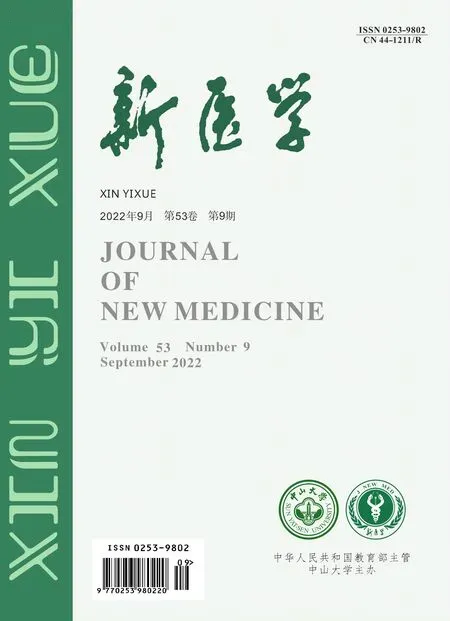

患者女,48 歲。因腹腔鏡子宮肌瘤剔除術后5 個月,發現盆腔腫物2 個月于2021 年1 月19日收入院。患者在5 個月前因月經量增多、經期延長,于本院行腹腔鏡子宮肌瘤剔除術,術中探查子宮后壁可見一枚漿膜下肌瘤,直徑4 cm,質軟,其漿膜層與周圍乙狀結腸間可見束狀肌性粘連,血供豐富(圖1),遂行腹腔鏡子宮肌瘤剔除術,同時切除腸管表面肌性粘連,術后經石蠟病理、免疫組織化學(免疫組化)染色及熒光原位雜交(FISH)聯合確診為子宮富于細胞型平滑肌瘤,建議補充手術切除全子宮+雙側附件,患者及家屬表示拒絕。2 個月前,患者無不適主訴,復查盆腔超聲,提示子宮后方非純囊性包塊,直徑9 cm,門診擬“盆腔腫物”收入院。患者平素健康狀況良好,無高血壓、糖尿病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等疾病。患者10 年前于本院行開腹子宮肌瘤剔除術,術中探查子宮后壁單發肌瘤結節直徑10 cm,術后病理及免疫組化提示:(子宮)富于細胞型平滑肌瘤,生長活躍,核分裂象(0~4 個/10 個高倍視野)。無輸血史,無藥物過敏史及服藥史,無吸煙及飲酒史。父親患糖尿病,母親患糖尿病及哮喘。

圖1 腹腔鏡對子宮后壁的探查

二、體格檢查

入院體格檢查:體溫36.0 ℃,脈搏85 次/分,呼 吸18 次/ 分, 血 壓121/55 mmHg(1 mmHg =0.133 kPa)。心、肺、腹查體無明顯異常。婦科檢查:外陰已婚已產型,陰道通暢,宮頸光滑、常大、質中,無舉痛;子宮后位,常大,表面光滑,無壓痛;雙附件區未觸及明顯異常,子宮后方可及一實性腫物,直徑10 cm,邊界清,活動差,無壓痛。

三、實驗室及輔助檢查

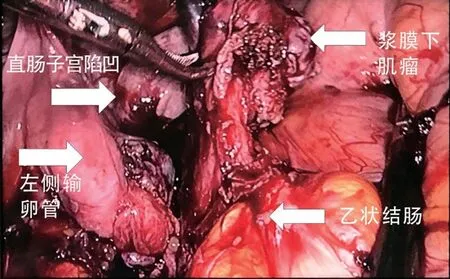

入院血常規示血紅蛋白131 g/L,白細胞6.71×10/L,血小板224×10/L,凝血功能、生化檢查均未見明顯異常。腫瘤標志物糖類抗原125(CA125)15.78 kU/L,糖類抗原199(CA199)9.15 kU/L,癌胚抗原(CEA)0.97 μg/L,內分泌雌二醇199.96 ng/L,孕激素4.34 μg/L,卵泡刺激素22.89 IU/L。盆腔超聲提示子宮后方非純囊性腫物,大小9.9 cm×9.6 cm×5.9 cm,內見多個暗區,較大2.9 cm,彩色多普勒血流顯像(CDFI)內見條狀血流信號,阻力指數(RI)為0.58。盆腔MRI提示子宮后方有實性腫塊,大小8.0 cm×5.5 cm×10.7 cm,邊界毛糙,內見數個長T信號小囊腔,增強掃描不均勻明顯強化,病灶與子宮及卵巢有明顯分界(圖2)。胸部增強CT、肝膽胰脾雙腎超聲、雙側下肢血管超聲均未見明顯異常。

圖2 盆腔MRI 檢查結果

四、診治經過

初步診斷為盆腔腫物性質待查,于2021 年1月20 日行開腹探查,術中見乙狀結腸表面種植腫物直徑9 cm,與子宮底、子宮后壁及左側闊韌帶后葉致密粘連,直腸表面另可見肌瘤樣腫物,直徑0.3 cm;大網膜游離端可見肌瘤樣腫物2 枚,直徑1.5 cm、0.8 cm,仔細探查盆腹腔,上腹部各臟器、腹壁、結腸旁溝未見腫物。反復向授權患者家屬交待病情,強烈建議行全子宮+雙側附件切除術,患者家屬堅決拒絕,遂行乙狀結腸腫物切除+直腸腫物切除+大網膜腫物切除。術中肉眼病理觀:乙狀結腸腫物切面呈囊實性,膠凍狀,質軟,局部囊性變,內含清亮液體,直腸及大網膜腫物切面灰白,質中。術后石蠟病理回報:(乙狀結腸系膜腫物)間葉源性腫瘤,腫瘤細胞呈梭形和卵圓形,部分區域間質疏松,水腫明顯,部分區域腫瘤細胞增生較活躍,細胞核有輕度異型,核分裂象不易見,富含厚壁血管。直腸表面腫物、大網膜腫物組織形態學與乙狀結腸系膜腫物基本相同。免疫組化結果:雌激素受體(ER,+),孕激素受體(PR,+),Ki-67(< 5%),平滑肌肌動蛋白(SMA,局灶+),波形蛋白(Vimentin,+)。考慮乙狀結腸、直腸及大網膜種植腫物均為平滑肌瘤,診斷為LPD。

五、轉 歸

患者術后一般狀態好,體溫正常,未行相關內分泌治療,術后第6 日平穩出院。術后嚴密隨訪至撰稿日共9 個月,未見復發。

討 論

LPD 的發病機制尚未闡明,目前主要有兩大學說:間充質干細胞化生學說和醫源性學說。間充質干細胞化生學說認為,腹膜間皮下的多潛能間充質干細胞受到類固醇激素刺激后的化生和分化形成LPD。本例患者無服用相關藥物病史,行內分泌檢查,激素水平正常,因此考慮該因素致病的可能性小。醫源性學說認為,腹腔鏡下子宮(肌瘤)分碎術相關的醫源性播散種植很可能是介導LPD 發生的另一重要原因。腹腔鏡手術旋切子宮肌瘤過程中,極易形成微小的組織碎片,種植于腹膜等組織表面,形成新的病灶而繼續生長。本例患者行腹腔鏡子宮肌瘤剔除術后短時間發現LPD,因此考慮醫源性因素可能是本例患者LPD發生的原因。

LPD 通常缺乏特異性的臨床表現,大多數患者無明顯癥狀,少數患者可表現為腹痛、腹脹、陰道或直腸出血、腸梗阻等非特異性癥狀。本例患者為腹腔鏡子宮肌瘤剔除術后5 個月復查盆腔超聲時發現盆腔腫物就診,患者無明顯臨床癥狀,與文獻報道相符。

有研究表明,間充質干細胞化生性LPD 與醫源性LPD 的臨床特征稍有區別。醫源性LPD 者腹膜或盆腔結節較少、體積較大,且對激素依賴性較小,而間充質干細胞化生形成的LPD 則與上述情況相反。本例患者在術中被發現有4 枚LPD結節,其中乙狀結腸系膜表面腫物直徑9 cm,考慮醫源性LPD 可能性大,與文獻報道相符。

醫源性LPD 一般于術后10 年內被診斷。在一項對13 例腹腔鏡子宮肌瘤剔除術后發生的LPD病例進行回顧性研究顯示,LPD 的發病時間在前次手術后1.3~12.0 年,平均6.1 年。本例患者在腹腔鏡子宮肌瘤剔除術后5 個月復查盆腔超聲時即發現LPD 結節已增長至9 cm。該患者的LPD 結節的發生及生長均較為迅速,十分罕見,考慮與患者既往2 次子宮肌瘤剔除術后病理均提示與子宮富于細胞型平滑肌瘤相關。富于細胞型平滑肌瘤是一種特殊類型的平滑肌瘤,其腫瘤內可見豐富的平滑肌細胞,排列緊密,個別細胞伴核異型,核分裂象1~4 個/10 個高倍視野,厚壁血管和不規則的腫瘤邊界是其明顯的特征。此 類 型平滑肌瘤質地柔軟,肌瘤旋切過程中易播散、增長速度快,短時間內復發頻率高。本例患者既往手術后病理均提示富于細胞型平滑肌瘤病,術中探查肌瘤質地軟,與腸管間有束狀肌性粘連及豐富血供,這可能有利于解釋其在術后短時間內形成LPD 且生長迅速,與既往文獻報道相符。

因LPD 患者多無明顯癥狀,且CA125、CA199和CEA 等腫瘤標志物大多為正常,臨床病史和影像學檢查有助于LPD 的術前診斷。LPD 的超聲影像可表現為腹腔內多發均質低回聲結節,邊界清晰、表面光滑、大小不等;CT 檢查可以發現盆腹腔有散在分布的邊界清楚的類圓形、實性結節,呈不均勻強化影,對比度增強;MRI 檢查可表現為盆腹腔多個具有相似外觀的大小不同的類似平滑肌組織的低回聲腫物。結合文獻,當患者影像學檢查發現盆腹腔臟器表面可見類似平滑肌瘤樣腫物時,尤其是曾有腹腔鏡子宮肌瘤剔除術史的患者,需考慮LPD 的可能性。

因LPD 的臨床癥狀與影像學缺乏特異性,故診斷主要依靠術中探查、術后石蠟病理及免疫組化。LPD 術中表現為盆腹腔腹膜、腸管、網膜、腸系膜和直腸子宮陷凹等處探及密集或散在分布的多個結節,數量由幾個到幾十個不等。LPD肉眼觀可見灰白色圓形結節,直徑0.5~30.0 cm 不等,切面呈螺旋狀,這些結節內部可伴有局灶性黏液樣改變、囊性改變或玻璃樣變。LPD 的病理鏡下特征為成熟的梭形平滑肌細胞呈編織狀排列,少見細胞異型性、核分裂象和腫瘤細胞壞死,無間質浸潤,且有絲分裂指數低。LPD 免疫組化染色可表現為SMA、結蛋白(Desmin)、Vimentin陽性,ER 和PR 可不同程度表達,部分可呈強陽性,Ki-67 指數均較低。本例LPD 病變 于術中肉眼觀、術后石蠟病理及免疫組化染色的表現均與文獻相符。

LPD 的治療目前沒有明確的專家共識,應綜合患者年齡、癥狀、合并癥以及生育要求等情況制定治療方案。手術切除是首選的治療方式。原則上,手術應盡可能切除所有腫瘤結節。對于無生育要求或絕經后的女性LPD 患者,建議行全子宮及雙側附件的切除、肉眼可見病灶的切除。內分泌治療很少用于醫源性LPD 術后的患者,其有效性尚存在爭議。本例中患者48 歲,無生育要求,建議行全子宮+雙附件切除及病灶的切除,但患者家屬堅決要求保留子宮及雙側附件,故僅行盆腹腔病灶切除術,考慮內分泌治療的爭議性,術后未予應用。

LPD 的患者術后有復發和惡變的風險,需要嚴密隨訪。Li 等對13 例LPD 患者進行了回顧性分析,發現2 例患者分別于術后12、34 個月復發。據文獻報道,LPD 惡變率高達2%~5%。目前其惡變機制尚不清楚,但無雌激素暴露史、肌瘤結節無雌孕激素高表達、無子宮平滑肌瘤病史、巨大腫瘤、初始治療后1 年內復發可能是LPD 惡變的危險因素。因此,LPD 的患者需嚴密隨訪,尤其是在治療后的第一年內,應每3 個月進行1次嚴格的查體和影像學評估。Xu 等報道了1例47 歲女性患者,其在10 年前因多發子宮肌瘤行腹腔鏡次全子宮切除,因盆腔內短時間出現一快速生長的腫瘤(直徑9 cm)再次入院手術切除腫物,術后病理證實為LPD 伴富于細胞型平滑肌瘤及肉瘤變。本例患者乙狀結腸表面的LPD 結節較大(直徑9 cm),無雌激素暴露史,根據上述文獻報道,具有潛在惡變的危險因素,同時其繼發于富于細胞型平滑肌瘤的病史,更提示存在增加惡變的風險。因此本例患者需更加嚴密的隨訪,警惕LPD 復發及惡變。

結合本例病例及相關文獻復習,需要從以下幾點預防LPD:對于無生育要求的術中冰凍懷疑或確診富于細胞型平滑肌瘤患者,減少肌瘤旋切,選擇全子宮切除可能是更明智的選擇。如行腹腔鏡子宮肌瘤旋切術,應使用國家批準上市的腹腔鏡組織密閉式分碎袋,于袋內進行旋切,盡量避免肌瘤碎片在盆腹腔的播散,尤其是可疑富于細胞型平滑肌瘤的患者。實施腹腔鏡下子宮(肌瘤)分碎術的中國專家共識指出,手術結束前應使用大量生理鹽水沖洗盆腹腔,一旦懷疑旋切肌瘤過程中分碎袋破損,應用至少3 L 生理鹽水反復仔細地沖洗盆腹腔,防止組織細胞在盆腹腔擴散。

綜上所述,LPD 是一種平滑肌瘤結節彌散分布于盆腹腔腹膜、腸管、網膜、腸系膜和直腸子宮陷凹等位置的良性增殖性疾病,其發病機制主要包括間充質干細胞化生的激素學說和醫源性學說。近年來,醫源性LPD 的個案報道逐漸增加,其臨床表現為非特異性,多在影像學檢查或術中探查時偶然發現。目前LPD 的治療尚缺乏標準化方案,手術是主要的治療方法,手術方式需多方面評估患者的年齡、癥狀、合并癥以及生育要求等。鑒于其存在惡性轉化的風險,術后需嚴密隨訪,尤其是具有惡變危險因素的患者。