山區稻田養魚生態綜合種養技術示范試驗

高文軒

(福建省順昌縣水產技術推廣站,福建 南平 353200)

為解決種稻與養魚用地矛盾,保障穩糧增收,促進漁業產業扶貧和水產品穩產保供,助力鄉村振興,于2021年在順昌縣建西鎮開展山垅稻田養魚生態綜合種養技術示范試驗。現將試驗過程總結如下,供大家參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地點位于建西鎮慈太村稻田養魚生態綜合種養示范點,占地面積6.67萬m,田塊呈長方形,單塊田面積1 300~3 300 m。該示范點距離順昌城關約25 km,交通便利。水源為山溪水,水量充足,水體清新無污染,排灌方便,保水力好,為稻田養魚提供了良好條件。

1.2 稻田工程建設

因地制宜開挖魚溝魚坑,其面積不超過總面積的10%,并用挖出來的土加高、加寬、加固田埂。

(1)魚溝建設。魚溝面積一般占田塊總面積的5%左右,溝寬上沿80~100 cm,下沿60~80 cm,垂直溝深60~80 cm。根據稻田面積大小,將魚溝因地制宜挖成“十”“一”“7”或“井”字形,并與魚坑相連通。

(2)魚坑建設。魚坑面積占田塊總面積5%左右。根據田塊具體情況,魚坑位置多設在田埂邊排水口處,呈正方形或圓形,深度80~100 cm,并與中心魚溝相連通。田塊面積較小時,僅挖魚溝,其總面積不超過田塊總面積10%。

(3)田埂建設。將開挖魚溝或魚坑取出的土回填到田埂上,加高、加寬。田埂面寬不小于40 cm,高度不小于50 cm,同時夯打結實,防止漏水及暴雨時被沖垮,雨水漫過田埂,造成魚類逃逸。

(4)進出水設施建設。進出水口通常設置在稻田的相對兩角,根據水量大小,在進出水口鋪設直徑110 mm的UPVC管。進水口高出田面15~20 cm,出水口與田面平行或者略低一點。魚坑出水口設置在池底,以便于捕撈時排水。一般情況下,上一塊田的出水口是下一塊田的進水口,實行串聯,同時在進出水口安裝攔魚設施,防止魚逃逸;有條件的稻田,利用已有的水渠,將進排水分開,便于防治病害、捕撈以及田間日常管理。

(5)安裝誘蟲燈。根據田塊具體情況,5月底安裝太陽能誘蟲燈5套,可防治病蟲害。誘捕到多種昆蟲,既增加了魚類的天然餌料,同時也可以有效預防和減少水稻病蟲害的發生。

1.3 魚類苗種放養

(1)徹底消毒。苗種投放前10~15 d,每667 m用60~75 kg生石灰溶解后趁熱均勻潑灑,重點消毒魚溝和魚坑。

(2)施足基肥。投苗前3~5 d施有機肥,增加稻田水體中餌料生物量,使魚苗能獲得足夠的適口天然餌料,促進魚類生長,提高成活率。施肥應以有機肥為主,盡量少施化肥,不施對魚類有害的碳銨等肥料。

(3)投放苗種。選擇體形正常、鰭條與鱗片完整、體表光滑、色澤鮮艷、活力強、無病無傷的福瑞鯉、異育銀鯽“中科3號”和草魚等苗種。用質量分數為3%~5%鹽水浸泡消毒5~10 min,于6月5日投放魚苗,需預防魚苗捕撈、運輸過程中機械損傷而引發的魚病;魚苗入池要“過溫”,前后水溫差不超過2~3℃,防止溫差過大導致魚苗發生“感冒”應激反應,造成大量死亡。

(4)放養品種、規格和密度。參照稻田中魚溝、魚坑的大小、水深、水質等生態條件及產量要求,每667 m主養規格為3~5 cm/尾的福瑞鯉,500尾;套養規格為3~5 cm/尾的異育銀鯽中科3號,200尾;3~5 cm/尾的草魚,50尾。

(5)病害防治。遵循“預防為主,防治結合”的原則,放苗前嚴格做好消毒預防工作。稻田養魚無須經常使用漁藥,發現個別病、死魚及時撈出,進行無害化處理。如果魚類發病數量較多,及時采取措施,對癥下藥。

1.4 水稻良種插播

(1)優質良種選擇。選擇高檔優質稻“美香占2號”“野香優744”“野香優699”、特種稻“紫兩優737”等優質良種。

(2)秧苗插播。6月20—30日前完成水稻的插播工作。

1.5 日常飼養管理

(1)適時追肥。根據水質情況,適時追加有機肥,促進浮游生物生長,滿足魚類天然適口餌料的需求。

(2)堅持巡田。每天堅持巡田,檢查田埂是否有漏水、坍塌等情況,發現問題及時采取措施,及時清除攔魚設施上的附著物,確保進出水暢通;大雨、暴雨期間加強巡查,注意防洪、排澇,嚴防魚逃逸;捕捉老鼠、水蛇,驅趕鳥類等敵害,提高魚類成活率,保障增產增收。

(3)適時投料。根據天氣、水質及魚活動情況等,適時補充豆餅、豆渣、米糠、麥麩和配合餌料等,每日投喂量為魚體質量的2%~3%。

2 成本效益分析

2.1 成本

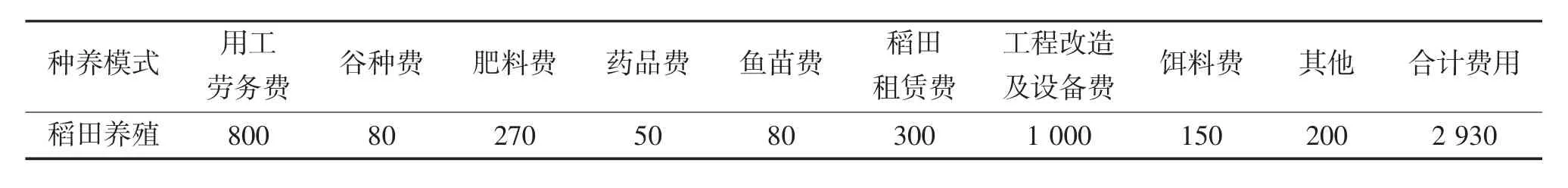

每667 m稻田養殖合計投入2 930元,具體投入明細見表1。

表1 每667 m2稻田養殖投入費用 元

2.2 收入

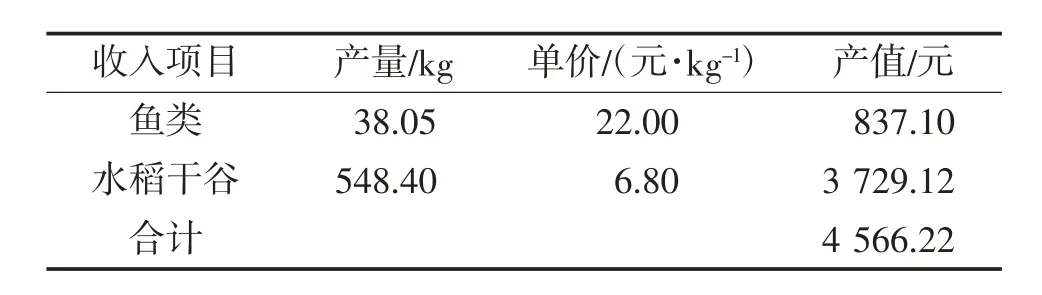

平均每667 m水稻干谷平均產量548.40 kg,魚類產量38.05 kg。其中福瑞鯉22.10 kg(最大個體質量1.65 kg、體長37.2 cm),異育銀鯽中科3號8.30 kg(最大個體質量0.42 kg、體長19.5 cm),草魚6.40 kg(最大個體質量1.2 kg、體長31.6 cm),小雜魚1.25 kg,具體明細見表2。

表2 每667m2稻田養殖收入

2.3 效益

每667 m稻田養殖總產值4 566.22元,總成本2 930.00元,總利潤為1 636.22元。

3 稻魚生態綜合種養模式分析

3.1 提升水產品產量

該種養模式平均每667 m魚類產量為38.05 kg,主要是養殖周期較短,只有約130 d,且僅在前期補充少量豆餅、豆渣、米糠、麥麩和配合餌料等。如果適當增加飼料投喂量及延長養殖周期,做好稻田中老鼠、水蛇、鳥類等敵害防范工作,每667 m產量可達50 kg以上。

3.2 拓展生態綜合種養模式

稻魚生態綜合種養殖是一種互補生態高效的養殖模式,也可拓展發展稻蟹、稻蛙、稻螺、稻蝦以及稻小龍蝦生態綜合種養等多種模式,進一步優化生態綜合種養產業結構,提高農業產業經濟、社會效益,實現農業增效、農民增收的多元化。

3.3 提升經濟效益

結合當地氣候、田塊等因素,因地制宜地種植抗倒伏性強、適合稻魚共生模式的優質稻品種,打造自主品牌的“稻花魚”“稻花米”等高端有機食品,進一步提升產品的經濟和社會效益。

3.4 防治水稻病蟲害

由于稻飛虱具有集中危害水稻基部的特點,實施稻魚生態綜合種養模式,魚類捕捉稻飛虱為食,有利于防治稻飛虱蟲害。同時,福壽螺還是鯉魚的主要餌料,對防止福壽螺危害水稻起到重要作用。

3.5 稻魚生態綜合種養模式推廣前景

稻田生態綜合種養殖是一種生態互補且循環高效的養殖模式。在保證水稻正常生長的前提下開挖魚溝和魚坑,一方面,為魚等水產養殖動物提供棲息和攝食生長的安全水域;另一方面,水產品的呼吸排泄作用也為水稻光合作用提供了營養。稻因魚而貴,魚因稻而精,既拓展了水產養殖發展空間,又增加了經濟效益,對推進水產業轉型升級,促進農業增收增效和經濟健康穩定發展具有重要意義,發展前景廣闊。