消化內鏡治療非靜脈曲張性上消化道出血患者的有效性探析

宋楠

非靜脈曲張性上消化道出血是臨床常見的危重癥,對患者身體健康有著極大影響,甚至會導致患者死亡,需要及時給予針對性治療,以往臨床主要使用常規治療,但效果不理想,作者認為可實施消化內鏡治療,為分析具體治療效果進行了本次研究,現將詳情報告如下。

1 資料與方法

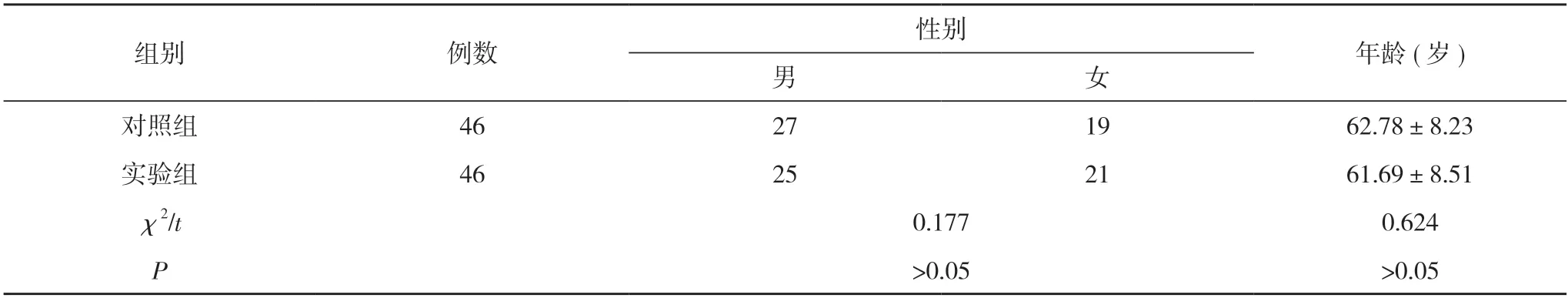

1.1一般資料 選取2019 年4 月~2020 年11 月在本院接受治療的非靜脈曲張性上消化道出血患者92 例作為研究對象,以抽簽法將患者分為實驗組和對照組,每組46 例。實驗組患者中男25 例,女21 例;年齡48~76 歲,平均年齡(61.69±8.51)歲;對照組患者中男27 例,女19 例;年齡46~80 歲,平均年齡(62.78±8.23)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。所有患者均知曉研究內容并自愿參加。本研究上報于醫院倫理委員會并得到許可。

表1 兩組患者的一般資料比較(n,)

表1 兩組患者的一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2納入標準 ①與非靜脈曲張性上消化道出血的臨床診斷標準[1]一致;②積極配合研究;③意識清晰。

1.3排除標準 ①存在血液系統疾病;②存在心血管疾病、惡性腫瘤疾病或其他消化系統疾病;③存在凝血功能障礙。

1.4方法 對照組采用常規治療,對患者的生命體征與血壓進行密切監測,給予其低流量持續吸氧,補充血容量;通過靜脈注射方式給予患者注射用埃索美拉唑鈉(商品名:耐信,AstraZeneca AB,國藥準字J20120035),2 次/d,40 mg/次,治療7 d。實驗組采用消化內鏡治療,具體措施:于消化內鏡指導下通過副腎水對創面進行反復沖洗,使出血灶暴露,觀察并明確出血點,以注射方式給予患者鹽酸腎上腺素注射液(天津金耀藥業有限公司,國藥準字H12020526),同時通過高頻電凝法進行止血,若止血失敗則以鈦夾止血,若止血成功則進行數分鐘觀察,確定不存在活動性出血后將消化內鏡退出。

1.5觀察指標及判定標準 比較兩組患者的治療效果,臨床指標,治療前后應激因子水平,復發情況。①治療效果判定標準[2]:顯效:治療結束后,各項臨床表現消失,體征穩定,沒有出血情況;好轉:治療結束后,各項臨床表現緩解,體征基本穩定,存在輕微出血情況;無效:治療結束后,相關臨床表現沒有變化或加重,體征不穩定,出血情況沒有改善或加重。總有效率=顯效率+好轉率。②臨床指標:記錄兩組患者的臨床指標,包括止血時間、糞便潛血轉陰時間、腸鳴音恢復時間、嘔吐改善時間與住院時間。③應激因子水平:檢測兩組患者治療前后的應激因子水平,包括皮質醇與抗利尿激素。④復發情況:統計治療后1 個月內兩組患者的復發情況。

1.6統計學方法 采用SPSS25.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

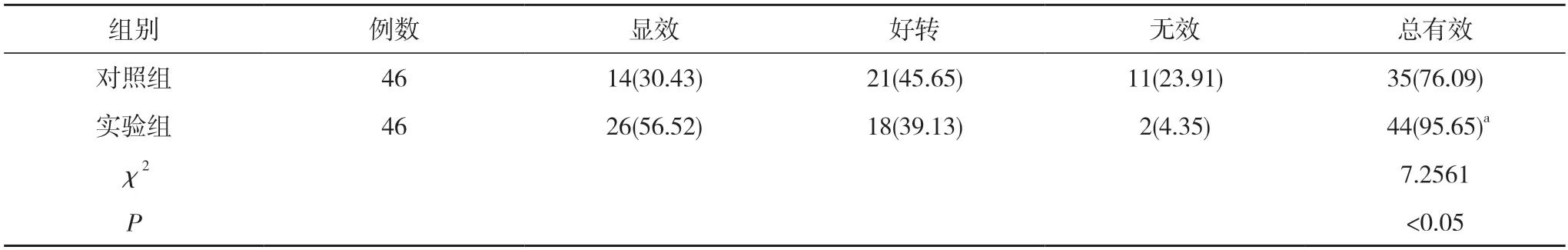

2.1兩組患者的治療效果比較 實驗組患者的治療總有效率為95.65%,顯著高于對照組的76.09%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的治療效果比較[n(%)]

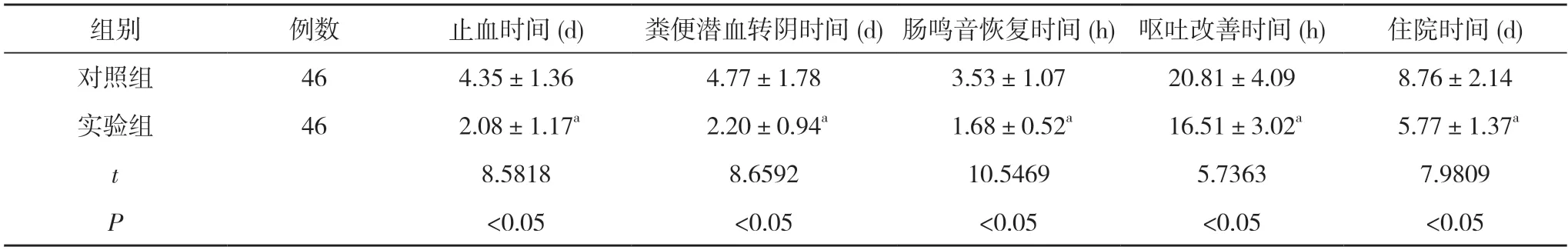

2.2兩組患者的臨床指標比較 實驗組患者的止血時間、糞便潛血轉陰時間、腸鳴音恢復時間、嘔吐改善時間及住院時間均顯著短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者的臨床指標比較()

表3 兩組患者的臨床指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3兩組患者治療前后的應激因子水平比較 治療前,兩組患者的皮質醇、抗利尿激素水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的皮質醇、抗利尿激素水平均低于本組治療前,實驗組患者的皮質醇、抗利尿激素水平均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后的應激因子水平比較()

表4 兩組患者治療前后的應激因子水平比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.4兩組患者的復發情況比較 對照組中8 例患者復發,復發率為17.39%;實驗組中1 例患者復發,復發率為2.17%。實驗組患者的復發率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者的復發情況比較(n,%)

3 討論

目前臨床主要使用藥物對非靜脈曲張性上消化道出血進行治療,通過靜脈注射或口服的方式給藥,能夠對出血情況進行控制,同時可預防感染,口服用藥的起效速度緩慢,而靜脈注射的起效速度相對較快,但與患者病情的危急程度相比仍不夠,且治療后患者的再出血幾率較高[3-6]。近些年隨著醫學技術的發展,內鏡技術逐漸成熟并被廣泛應用到臨床診治中,通過消化內鏡不僅能夠幫助醫生明確患者的出血灶及出血點,判斷患者的病情嚴重程度,同時可于消化內鏡指導下通過多點注射藥物、熱凝、鈦夾等措施進行止血,可結合患者的具體情況采取針對性措施,以提高止血效果,同時可減輕患者的應激反應,縮短其臨床癥狀緩解時間,且降低復發率[7-12]。本次研究中以高頻電凝法進行止血,止血效果理想,同時結合出血點注射腎上腺素藥物,能夠提高止血成功率,此外,通過鈦夾進行物理止血,于消化內鏡指導下可保證夾閉更加準確,能夠使血流迅速阻斷,可有效處理止血失敗情況,可進一步提高止血效果[13-16]。本文對非靜脈曲張性上消化道出血患者實施消化內鏡治療的效果進行研究,結果顯示:實驗組患者的治療總有效率為95.65%,顯著高于對照組的76.09%,差異具有統計學意義(P<0.05)。實驗組患者的止血時間、糞便潛血轉陰時間、腸鳴音恢復時間、嘔吐改善時間及住院時間分別為(2.08±1.17)d、(2.20±0.94)d、(1.68±0.52)h、(16.51±3.02)h、(5.77±1.37)d,均顯著短于對照組的(4.35±1.36)d、(4.77±1.78)d、(3.53±1.07)h、(20.81±4.09)h、(8.76±2.14)d,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的皮質醇、抗利尿激素水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的皮質醇、抗利尿激素水平均低于本組治療前,實驗組患者的皮質醇(276.74±27.32)nmol/L、抗利尿激素(4.68±1.41)ng/L 均低于對照組的(303.45±31.57)nmol/L、(8.23±1.76)ng/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組中8 例患者復發,復發率為17.39%;實驗組中1 例患者復發,復發率為2.17%。實驗組患者的復發率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(χ2=6.0348,P<0.05)。常雯茜等[17]的研究與上述結果類似,證實了對非靜脈曲張性上消化道出血患者實施消化內鏡治療的有效性。此外為確保消化內鏡治療非靜脈曲張性上消化道出血的效果,需要注意以下幾方面:①若患者存在休克需要及時糾正,待其體征穩定后方可開展消化內鏡治療;②如果患者存在急性失血性貧血,則需要采取措施將其血紅蛋白水平控制在75 g/L 以上方可開展消化內鏡治療;③要加強對患者的監護,避免發生誤吸或躁動[18-20]。

綜上所述,非靜脈曲張性上消化道出血患者實施消化內鏡治療可起到積極作用,能夠使患者的體征及相關癥狀緩解,可縮短止血時間與癥狀恢復時間,促進患者早日康復出院,并減少復發率,值得在臨床廣泛推廣應用。