老年下肢骨科手術中應用超聲引導下腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉的臨床效果

王曉春

臨床麻醉是現階段風險性較高的醫學領域,既往研究發現,腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉方法是一種對下肢骨折手術老年患者較為適用的麻醉方式,但需要指出的是,此方法需進行盲操作,因而可能會對操作精度造成影響,使總體麻醉效果降低,增加手術風險。近年,超聲已被應用在麻醉輔助中,其除了能在麻醉中對患者的心臟活動進行監控之外,還能為盲操作的順利完成提供實時圖像支持,為醫師正確進針提供指導,從而促進麻醉效能與安全性的提升[1]。本文選取于本院接受下肢骨科手術治療的患者,在超聲引導下,開展腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉,且與常規麻醉相對比,就其效果進行評定,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2020 年1 月~2021 年1 月于本院行下肢骨科手術的老年患者90 例為研究對象,依據麻醉方式不同將其分為A 組與B 組,各45 例。A 組中,年齡60~75 歲,平均年齡(63.47±1.12)歲;體重55~74 kg,平均體重(65.71±2.09)kg;骨折部位:脛腓骨骨折10 例,股骨粗隆間骨折20 例,股骨頸骨折15 例;男27 例,女18 例。B 組中,年齡60~74 歲,平均年齡(63.43±1.09)歲;體重55~73 kg,平均體重(65.69±2.05)kg;骨折部位:脛腓骨骨折9 例、股骨粗隆間骨折19 例、股骨頸骨折17 例,男28 例,女17 例。兩組患者一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。納入標準:①均與下肢骨折手術相關指征相符;②年齡≥60 歲。排除標準:①伴有嚴重呼吸系統、心血管系統疾病;②伴有惡性腫瘤、精神疾病;③伴有消化、血液系統疾病;④對研究所用麻醉藥過敏。

表1 兩組患者一般資料對比(n,)

表1 兩組患者一般資料對比(n,)

注:兩組對比,P>0.05

1.2方法 兩組麻醉均由同一組麻醉醫師進行操作。

1.2.1A 組 開展傳統的腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉。輔助患者行標準的患肢上位側臥,麻醉師對L4位置予以明確,靜脈注射1%利多卡因(國藥集團容生制藥有限公司,國藥準字H20063856,規格:10 ml︰0.173 g),選擇在L4間隙旁進行穿刺,直至L4橫突,少許退針,然后向上在橫突上方傾斜進針,深度控制在1 cm,最后將針芯拔出,注入羅哌卡因(齊魯制藥有限公司,國藥準字H20052716,規格:10 ml︰75 mg)20 ml,并且在骶骨交界處以及股骨下方2 cm 處進行穿刺,分別注入羅哌卡因25 ml。

1.2.2B 組 開展基于超聲引導下腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉,即采用超聲對L4部位進行掃描,對腰方肌、腰大肌、L4橫突、豎脊肌位置予以明確,然后在超聲輔助下,實施硬膜外穿刺;在L4間隙旁脊柱正中處進針,當感覺無進針阻力后便可停針,拔出針芯,對腦脊液進行回抽,當發現回血后,停止回抽,注入羅哌卡因20 ml。然后在坐骨結節、股骨大轉子連線處進行穿刺,直至坐骨神經旁,再注入羅哌卡因25 ml。完成注射后,醫師需對患者通氣、氧合等指標進行監測,且觀察其皮膚顏色、脈搏、血氧飽和度等,定時聽診肺啰音,并對呼吸囊活動、胸廓運動情況進行細致觀察。

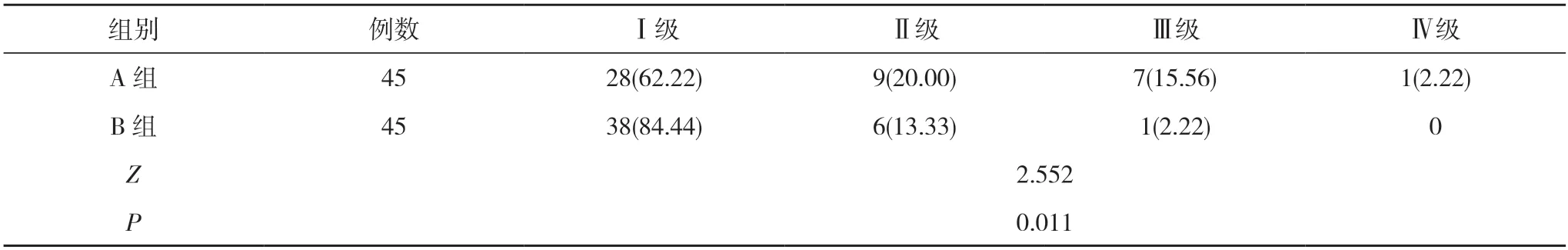

1.3觀察指標及判定標準 對比兩組麻醉效果及麻醉不良事件發生情況,麻醉效果判定標準[2]:如果阻滯范圍完善,患者沒有疼痛,且處于安靜狀態,肌松滿意,即Ⅰ級;若阻滯范圍欠佳,有疼痛表情,肌松效果一般,即Ⅱ級;若阻滯范圍不健全,疼痛明顯,肌松差,有躁動、呻吟情況出現,輔以藥物后,情況有一定改善,但不理想,勉強可完成手術,即Ⅲ級;若麻醉失敗,改其他麻醉方式,即Ⅳ級。麻醉不良事件包括頭痛、惡心嘔吐、尿潴留等。

1.4統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組麻醉效果對比 B 組麻醉效果優于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組麻醉效果對比[n(%)]

2.2兩組麻醉不良事件發生情況對比 B 組麻醉不良事件發生率低于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組麻醉不良事件發生情況對比[n(%)]

3 討論

老年人各系統功能均處于逐漸衰退趨勢,因而循環、呼吸功能與青年人相比較差,因此在進行手術治療時,麻醉風險更大。當前,麻醉已經成為手術患者穩定機體的重要手段,借助麻醉能松弛肌肉、減輕或消除疼痛,應激反應低,患者能在一種安靜狀態下完成手術[3]。所以,控制應激反應及鎮痛、鎮靜乃是麻醉應具備的關鍵要素。

針對下肢骨科手術而言,其多選用的麻醉方式為連續硬膜外腔阻滯麻醉。此方法具有麻醉效果好、起效快等優點,但對于老年人而言,由于其多數存在脊柱彎曲、脊柱韌帶鈣化等情況,因而在硬膜外穿刺時往往難度較大,且因其椎管間隙狹窄,加快了麻醉藥物的擴散,升高麻醉平面,影響血流動力學水平(麻醉穩定)[4-7]。而基于超聲輔助下,能夠把麻醉藥物準確送至神經束周圍,加快麻醉藥物的起效速度,預防鎮靜、鎮痛不充分及應激反應控制不理想等情況的發生。有報道指出[8,9],基于超聲下實施麻醉操作,其效果更好,氧合功能、循環功能更穩定[10,11]。提示超聲引導下開展腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉的方法,對于下肢骨科手術老年患者更為適用。本文采用此麻醉方法后,研究結果顯示,B 組麻醉效果優于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。B 組麻醉不良事件發生率低于A 組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明超聲下腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉效果更理想,安全性更突出。

綜上所述,將超聲引導下的腰叢聯合坐骨神經阻滯麻醉在老年下肢骨科手術中予以應用,可獲得理想的麻醉效果,且安全性較高,值得臨床應用與推廣。