剖宮產瘢痕部位妊娠應用米非司酮聯合甲氨蝶呤治療的有效性分析

尹子梅 王冕 劉然然

剖宮產瘢痕部位妊娠指有剖宮產史孕婦,胚胎著床于子宮下段剖宮產切口瘢痕處,是一種特殊部位的異位妊娠,為剖宮產的遠期并發癥之一。近年來由于國內剖宮產率居高不下,此病的發生率呈上升趨勢[1]。對于剖宮產瘢痕部位妊娠臨床治療方案較多,但盲目清宮會增加大出血的發生風險,增加子宮切除手術的幾率,也無法滿足部分有生育需求的年輕女性[2,3]。因此探求一種更為安全有效清宮前預處理治療方法極為重要,以幫助患者提高預后的生活質量。隨著近些年超聲診斷及人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)檢測技術的發展,剖宮產瘢痕部位妊娠孕婦能及時發現。米非司酮可有效終止妊娠,甲氨蝶呤是治療癌癥類藥物,與米非司酮協同給藥可提升細胞脫落的誘導作用,療效更佳,為進一步清宮手術做好基礎準備工作。本研究對比單一米非司酮給藥治療及在此基礎上增加甲氨蝶呤治療的療效及治療認可度,報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019 年1 月~2020 年12 月本院診治的72 例剖宮產瘢痕部位妊娠患者,通過全盲抓鬮法分為常例用藥組與協同用藥組,每組36 例。常例用藥組患者年齡25~38 歲,平均年齡(31.65±3.35)歲;包塊直徑1.5~2.7 cm,平均包塊直徑(2.13±0.32)cm。協同用藥組患者年齡26~37 歲,平均年齡(31.29±3.41)歲;包塊直徑1.3~2.6 cm,平均包塊直徑(1.95±0.35)cm。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①經B 超等檢查,患者的妊娠包塊直徑≤3 cm,瘢痕處子宮漿肌層最薄處均>0.1 cm,存在輕微腹痛、停經癥狀,確診為剖宮產瘢痕部位妊娠;②患者的肝腎功能、胃腸功能及生命體征均平穩,無嚴重合并癥;③通過講解治療研究方法,患者均簽署知情同意書。排除標準:①存在嚴重神經系統、肝腎功能障礙的患者;②對研究方法涉及藥物有嚴重過敏史的患者;③無法有效自主溝通、合并精神類疾病及中途退出研究的患者。

1.2方法 常例用藥組患者采用單一米非司酮給藥治療:指導患者口服米非司酮片(浙江仙琚制藥股份有限公司,國藥準字H10950347,規格:25 mg/片),50 mg/次,每12 小時給藥1 次,共維持給藥5 d。協同用藥組患者在常例用藥組基礎上聯合甲氨蝶呤進行治療:給予患者甲氨蝶呤注射液(廣東嶺南制藥有限公司,國藥準字H20074246,規格:5 mg/支),肌內注射,20 mg/次,1 次/d,維持治療5 d。也可根據患者實際情況調整用藥。兩組患者均在藥物預處理干預后接受清宮手術治療,術后觀察出血情況,并遵醫囑判斷服用相關抗菌藥物。

1.3觀察指標及判定標準 比較對兩組患者的療效及治療認可度。

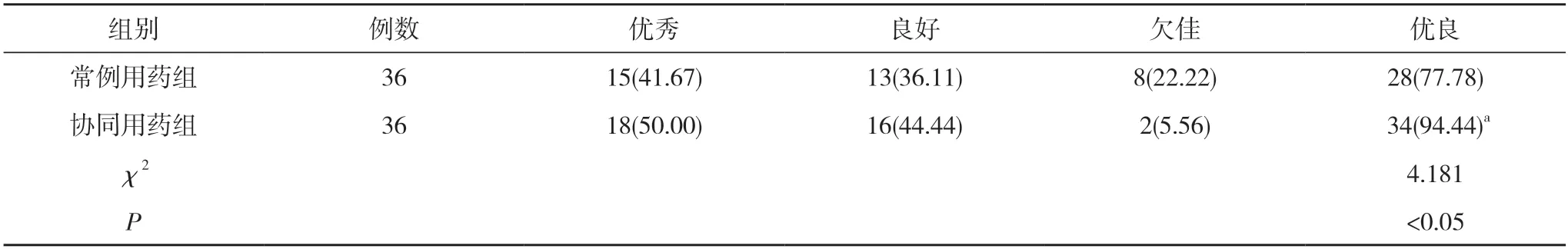

1.3.1療效判定標準 優秀:患者血β-HCG 檢查結果降低到理想行清宮術延續治療值范圍用時短(<7 d),治療徹底、恢復快;良好:患者血β-HCG 檢查結果降低到理想行清宮術延續治療值范圍用時較短(7~10 d),恢復較快;欠佳:患者血β-HCG 檢查結果降低到理想行清宮術延續治療值范圍用時較長(>10 d),恢復較慢。優良率=(優秀+良好)/總例數×100%。

1.3.2治療認可度 采用自制治療認可度問卷分析表對患者的滿意程度進行調查記錄,滿分100 分。十分認可(80~100 分):患者未出現藥物不良反應,獲得理想療效;比較認可(50~79 分):患者出現輕微不良反應,但經給藥調整即可改善,療效顯著;不認可(0~49 分):患者出現嚴重藥物不良反應,需調整治療方案。治療認可度=(十分認可+比較認可)/總例數×100%。

1.4統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者的療效比較 協同用藥組患者的治療優良率94.44%顯著高于常例用藥組的77.78%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的療效比較[n(%)]

2.2兩組患者的治療認可度比較 協同用藥組患者的治療認可度97.22%顯著高于常例用藥組的80.56%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的治療認可度比較[n(%)]

3 討論

剖宮產瘢痕部位妊娠是處理難度較大的一種妊娠類型,病因至今不明,可能是由于剖宮產術后子宮切口愈合不良,瘢痕寬大,或者炎癥導致瘢痕部位有微小裂孔,當受精卵運行過快或者發育前遲緩,在通過宮腔時未具有種植能力,當抵達瘢痕處時通過微小裂孔進入子宮肌層而著床。有剖宮產史患者再次妊娠時,應早期進行彩超檢查,一經確診,應立即進行住院治療,治療期間盡最大可能保留患者的子宮生育能力。

傳統的臨床治療方法多直接采取清宮手術,但臨床實踐發現,盲目清宮會增加子宮破裂的風險,導致患者出現大出血情況,嚴重危及其生命安全[4,5]。隨著醫療科技的進步,醫師更注重先采取藥物預干預,為進一步清宮治療做準備,提升整體療效,其中米非司酮及甲氨蝶呤是臨床常用治療藥物[6-8]。

米非司酮治療剖宮產瘢痕部位妊娠的效果良好,可以與受孕卵及孕激素受體進行有效結合,從而減少孕酮的產生,引發蛻膜組織的壞死及變性,達到絨毛膜組織缺血壞死、殺死胚胎的目的,并可自行排出體外,是早中期終止妊娠及引產的常用藥物[9,10]。此外,米非司酮也可以對滋養細胞的增殖起到抑制效果,使其逐漸缺失并凋亡。在使用期間,米非司酮可加速妊娠絨毛發生變性,增加其壞死的速度,對卵細胞激素的排出及黃體的生成均有一定阻礙作用,患者β-HCG 水平出現顯著降低[11,12]。但仍有部分患者使用后產生嚴重不良反應。甲氨蝶呤屬于抗腫瘤藥物的一種,歸屬葉酸類藥物,與二氫葉酸還原酶結合后可對四氫葉酸起到阻止作用。從而避免了嘧啶與嘌呤的結合,阻止細胞合成蛋白質及RNA,可以破壞子宮內膜絨毛的產生,幫助米非司酮加速胚胎組織的壞死,共同控制滋養細胞的增殖,并輔助其加速細胞死亡,快速剝離,排出患者體外,減輕清宮手術對子宮的反復刮除損傷,從而減少術后的出血及感染風險[13,14]。

綜上所述,剖宮產瘢痕部位妊娠患者在接受常規米非司酮給藥治療的基礎上,增加甲氨蝶呤給藥協同治療,可以提升整體治療效果,降低不良反應的發生風險,安全性更高,提升患者對治療的干預認可度,值得普及使用。