大概念視角下的“流水地貌”教學設計*

——以“河曲與人類活動”為例(湘教版)

劉桂香,胡平香,宋楚琦

(1.株洲市第二中學,湖南 株洲 412000;2.南京市金陵中學河西分校,南京 210019)

在教學中,常遇到這樣的問題:教師在對重點知識進行反復講解后,學生仍重復犯錯。問題的實質是學生對碎片化知識間的本質聯系理解不夠,造成知識遷移能力差,分析和解決復雜問題的能力低。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》中提到:“進一步精選學科內容,重視以大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落地。”[1]并進一步明確了地理核心素養包括人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力四個方面。這給前述問題的解決提供了一個基本方向——在大概念視角下進行教學設計,培養學生的學科核心素養。大概念是將相互聯系的事實、概念和原理進行整合并抽象概括出來的、能廣泛遷移的概念。地理學科的大概念是反映地理學科本質特征、居于學科中心、構成學科骨架的概念,是可以統攝其他地理概念和相關事實、經得起學生持續思考的內容,具有思想性、普適性和統攝性[2]。大概念就像知識的粘合劑,能幫助學生將零散的、碎片化的知識整合起來,建立知識間的縱橫聯系,形成層級結構,提升學生對知識的理解力和遷移能力,特別是在陌生的真實情境下的分析與解決問題的能力。

一、教學設計背景

1.課標解讀

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》關于“地表形態的變化”部分的內容要求是“結合實例,解釋內力和外力因素對地表形態變化的影響,并說明人類活動與地表形態的關系”。從課程標準的知識和能力維度上看,這項內容要求在必修一內容學習的基礎上進行拓展與延伸,以自然環境中的物質遷移與能量交換為主線,旨在幫助學生理解地表形態和變化的成因及其對人類活動的影響,提升認識自然環境的能力與意識水平,樹立人地協調觀[3]。

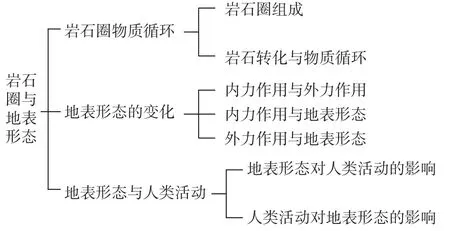

2.教材分析

湘教版高中地理選擇性必修一第二章“巖石圈與地表形態”,從自然環境組成的兩個要素——巖石和地表形態入手,介紹了“巖石圈物質循環、地表形態的變化、地表形態與人類活動”三大方面的內容,其知識結構如圖1所示。

圖1 知識結構

教材第二節“地表形態的變化”以自然地理要素——地貌為關注對象,從宏觀到微觀三個層面重點解釋常見地表形態及其變化的成因,而流水地貌就是在宏觀地形的基礎上由外力作用進一步形成的地貌,說明外力對地表形態的再塑造。基于學生對地理必修一第一冊中“常見的地貌及形態”已有較多的認知,并結合課標要求,在學習了流水地貌的基本原理之后,設計一堂案例分析課——河曲地貌,利用學生熟悉的實際案例,探究流水侵蝕地貌和堆積地貌形態及其變化的成因,分析河曲與人類活動的關系。

3.學情簡析

高二的學生通過高一地理學習已經能夠識別和描述常見的地貌,基本掌握了一定的地理知識和技能,具備初步的人地協調意識。但對地貌的形成過程和背后的地理原理沒有深入認識,尤其是基于野外觀察發現地理問題、解決地理問題的能力有待提高,人類與地理環境協調發展的觀念需要強化。所以本堂課在已學過的流水地貌原理的基礎上,重點通過生活實例和實驗展示,幫助學生運用所學的知識原理來說明客觀事實,學以致用,提升學生的地理實踐力,培養綜合思維,樹立人地協調觀。

二、教學目標與教學思路

1.教學目標

通過地理模擬實驗和身邊的地理現象,學會觀察、識別河曲,能夠描述河曲的特點,提升地理實踐力;運用對比分析,歸納河曲的河岸特點,探究其形成原理,提升區域認知能力;通過案例分析,學會全面、系統、動態地分析河曲地貌對人類活動的影響,認識河曲開發利用的條件,培養綜合分析能力;理解人類在利用自然條件實現自身發展的同時必須尊重自然規律,培養人地協調觀。

2.教學構思

基于對課標、教材內容、鄉土地理資源等的分析,提煉本單元的大概念為“區域要素的相互作用與強度塑造區域典型的地理特征”。要素的相互作用在流水地貌中指巖石圈與水圈的相互作用,原理是流水速度快慢及變化對地表形態的不同作用形式。水流速度快,區域巖石圈物質組成減少,以侵蝕為主,形成侵蝕地貌;水流速度慢,區域物質組成增加,以沉積為主,形成堆積地貌。區域內巖石圈物質形態特征能反映地質歷史時期的水圈特征;人類通過研究自然發展的規律,根據當前的地理環境特征,能預測地貌發展的趨勢,并采取措施,合理開發和利用現有的自然條件,實現人與自然和諧發展。

前一節課從理論上認識了流水沉積作用和侵蝕作用的基礎知識,本節課進一步選擇微觀尺度“河曲”作為探究對象,運用鄉土地理資源開展學習活動,拉近書本知識與學生生活的距離,增強學生的歸屬感和責任感,培養鄉土情懷。

河曲是一種常見的流水地貌,因其擁有豐富的資源,成為人類重要的生產生活場所。因此,理解河曲特征、認識河曲對人類活動的影響、學會合理開發和利用河曲十分必要。

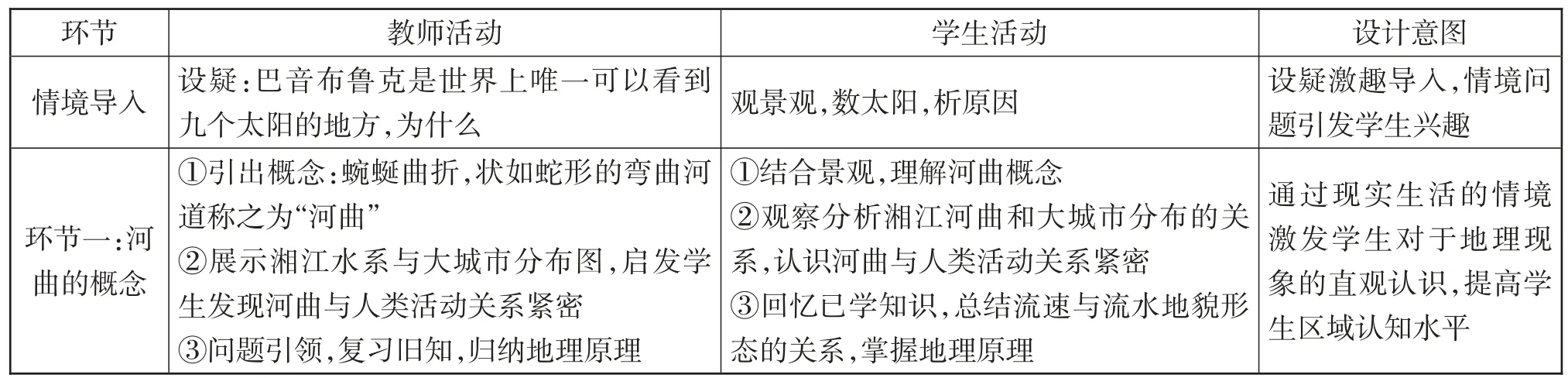

三、教學過程

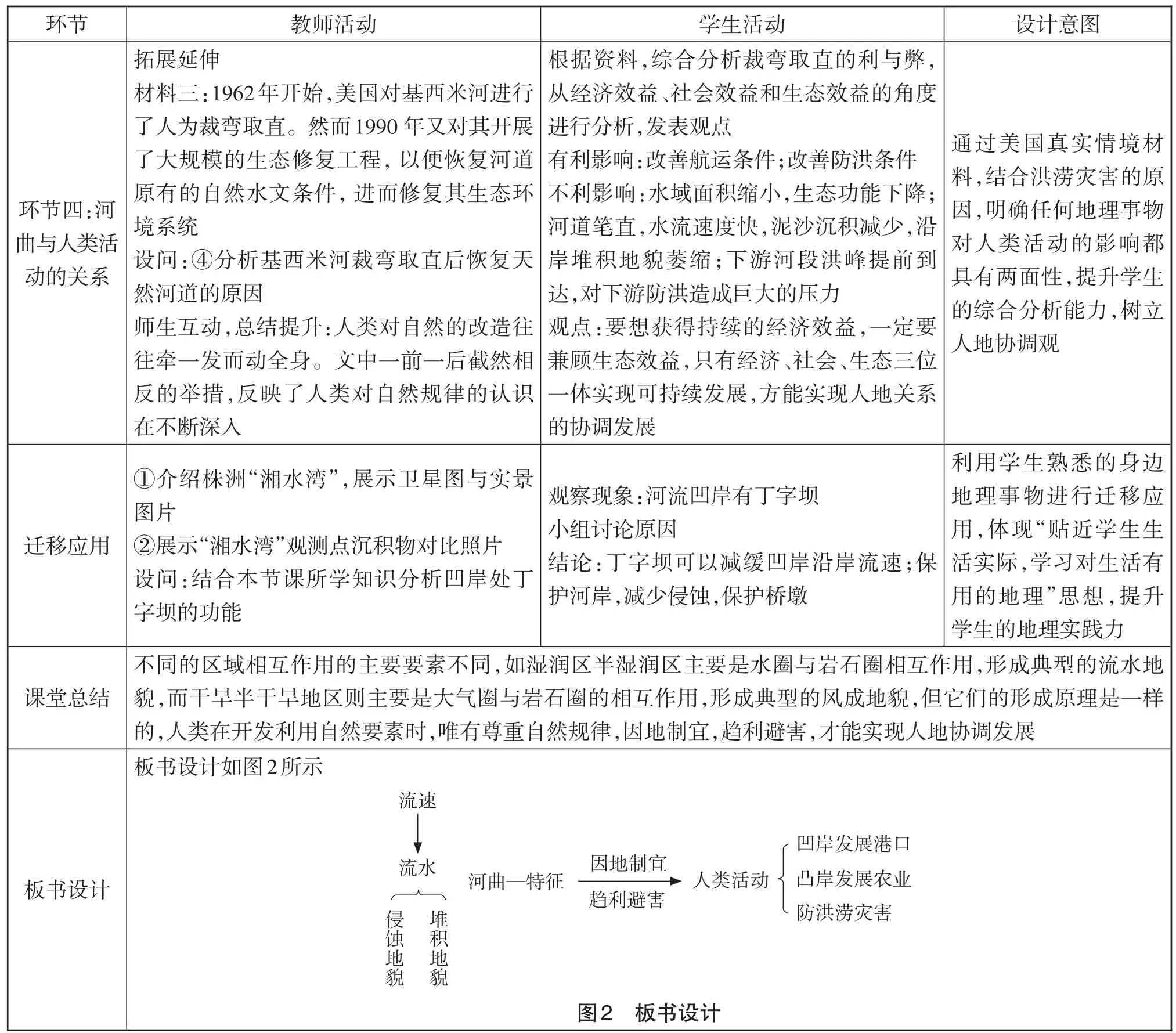

教學過程如表1所示。

表1 教學過程

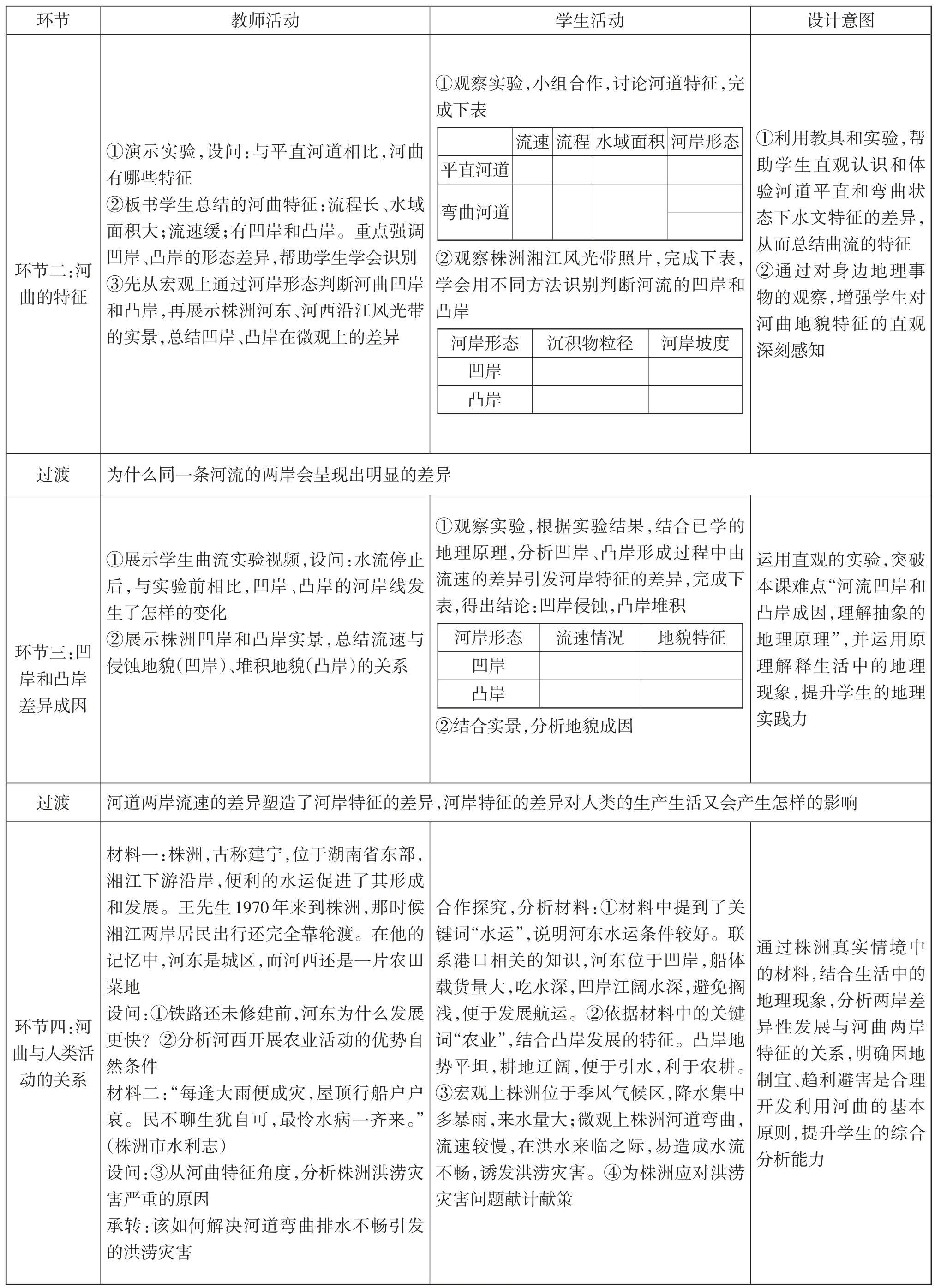

續表1

續表1

四、教學反思

黃忠廉教授說,學術寫作的靈魂是“新”,即新材料、新觀點、新方法、新角度、新論證等,也可概括為創新、更新和拓新。創新需要多年的學術訓練和積淀,還需要一定的天賦,作為一線教師,更多的人應該將努力的目標放在更新,特別是拓新上。拓新是指在已有研究的基礎上加以擴展、充實和提高[4]。本文不敢談創新,但在以下幾方面有亮眼之處:一是對新課標提出的大概念教學的新嘗試;二是利用學生有直觀感知的湘江素材,從流水地貌的視角,深入地分析現象與原因,與其他教師從世界著名的大江大河視角分析有所不同;三是流水地貌是高中必學的內容,但是基于單元整體教學,提煉大概念,并結合鄉土地理資源的教學設計,與眾不同。不足之處在于本節課的實景照片多出自教師拍攝,如果能讓學生利用課外時間自己去觀察和拍攝,認識和發現問題,這樣既有預設資源,又有生成性資源,課堂效率會更高,能更有效地提升學生的地理核心素養。

劉筱清老師認為,傳統教學主要以學科知識和應試為目標導向,而大概念教學是以學科核心素養培育——使學生掌握“解決真實世界問題的能力”為基本目標[5]。本節課用大概念“區域的要素相互作用和強度塑造區域典型的地理特征”統攝和組織教學內容,以“河曲與人類活動”為主題,以鄉土地理資源為載體和情境,設計指向學科重要內容并蘊含專家思維的學科問題。通過問題驅動,引導學生在真實情境中自主學習、小組探究,使零散的知識結構化,使課本知識被賦予真實的意義,促進對知識的深度理解和應用,實現地理知識向學科核心素養的轉化。