黃河流域耕地利用效率評估及其提升路徑研究

吳欣,劉仕鑫,趙立燕,高洪濤,李敬鎖*

(1. 青島農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院(合作社學院),山東 青島 266109;2. 山東省泰安市寧陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,山東 泰安 271499;3. 山東省青島市萊西市市委黨校,山東 青島 266073)

黃河流域是我國重要的生態(tài)屏障和農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū),在生態(tài)安全和經(jīng)濟社會發(fā)展中具有不可替代的地位[1]。為解決黃河流域面臨的保護與發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾,中共中央、國務院于2021年10月頒布了《黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》,標志著黃河流域發(fā)展正式納入國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃,同時也意味著黃河流域耕地將邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。據(jù)耕地利用數(shù)據(jù)顯示,黃河流域9個省區(qū)耕地資源約占全國比重的18.64%,2020年糧食產(chǎn)量為23 853.3萬t,約占全國的35.63%。黃河流域以有限的耕地資源、脆弱的生態(tài)環(huán)境成為國民的“糧袋子”,對保障國家糧食安全發(fā)揮了重要作用[2]。但目前黃河流域整體上仍然處于工業(yè)化與城鎮(zhèn)化的中期階段[3],人地矛盾、耕地非農(nóng)化等問題日益凸顯,而耕地作為糧食生產(chǎn)的根基[4],對黃河流域高質(zhì)量發(fā)展所需的生態(tài)環(huán)境與糧食安全產(chǎn)生脅迫。因此,有效提升黃河流域耕地利用效率有利于維護糧食安全、促進生態(tài)保護,是破解高質(zhì)量發(fā)展背景下黃河流域發(fā)展與保護難題的應有之義。

當前關于耕地利用效率的研究,學術(shù)界進行了諸多有益的探索,主要涉及耕地利用效率測算[5-6]、時空演進特征[7-8]以及影響因素分析[9-10]。在效率測算研究方面,基于耕地利用效率內(nèi)涵,學者們認為以資本、土地、勞動力等為核心的多生產(chǎn)要素投入與耕地產(chǎn)出密切相關,而數(shù)據(jù)包絡分析有效解決了多產(chǎn)出多投入的問題[11],因此,固定規(guī)模報酬模型(CCR)[3]、非徑向模型(Slack Based Measure, SBM)[12]、超效率[13]、非期望產(chǎn)出模型[14]等廣泛運用于耕地利用效率評估。此外,也有學者運用隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)[15]測算耕地利用效率。這些研究也為本文方法選擇與指標選取提供了理論基礎與技術(shù)支持。在影響因素研究方面,耕地利用效率的變化受自然條件與社會條件等多種因素的影響,總體來看主要包括:自然條件[16]、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件[17]、經(jīng)濟發(fā)展水平[18]、環(huán)境層面[19],同時隨著研究的逐步深入,越來越多的學者開始從微觀角度[20-21]探討;在影響因素分析時則多采用Tobit[22]、地理加權(quán)回歸[23]、地理探測器[24]、空間計量模型[25]等方法。在黃河流域耕地研究方面,前期的研究主要集中在對耕地數(shù)量[26]和耕地質(zhì)量[27]時空變化特征及其分異規(guī)律的刻畫,而黃河流域的“糧袋子”功能使得學者們對黃河流域耕地的研究漸趨深入,黃河流域耕地集約度與糧食保障能力呈顯著的正相關[28]。近期的研究表明,耕地綠色利用效率呈現(xiàn)逐漸增加[29],但盡管如此,受限于脆弱的生態(tài)環(huán)境與緊缺的水資源,黃河流域土地利用效率提升緩慢且低于全國平均水平[30]。

已有研究為進一步分析黃河流域耕地效率提供了科學依據(jù),在黃河流域耕地研究方面仍有待拓展:1)現(xiàn)有研究集中在全國、省域、市域等層面進行評價分析,而缺乏基于國家發(fā)展戰(zhàn)略視角下特定經(jīng)濟帶耕地利用效率的研究,導致區(qū)域經(jīng)濟帶與國家糧食安全的相關政策研究供給不足[31]。而黃河流域作為保障國家糧食安全的重要區(qū)域,當前對黃河流域耕地的研究主要集中在流域內(nèi)整個土地利用效率方面,難以精準識別流域內(nèi)耕地利用的變化趨勢,同時對于耕地利用效率的研究尺度多集中在省域視角,無法比較地級市、流域內(nèi)部之間耕地利用效率的區(qū)域差異和動態(tài)演進。2)現(xiàn)有探索性空間分析(Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA)方法在分析面板數(shù)據(jù)的動態(tài)性及異質(zhì)性等方面有所局限,而空間杜賓模型(Spatial Durbin Model, SDM)在測度某一因素對本地區(qū)影響程度的同時能探析其對鄰近地區(qū)的影響[32],即空間溢出效應。本文綜合考慮數(shù)據(jù)的完整性、時效性,以2005—2019年黃河流域9省116個地級市面板數(shù)據(jù)為研究單元,采用數(shù)據(jù)包絡分析(Data Envelopment Analysis, DEA)、核密度估計、泰爾指數(shù)、ESDA、空間杜賓模型等方法,旨在探索黃河流域耕地利用效率的時空動態(tài)演進特征及影響因素,進而設計促進黃河流域地市級層面耕地利用效率的提升路徑,對于促進黃河流域農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.1 數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)

數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)方法是以相對效率概念為基礎,運用線性規(guī)劃方法評價決策單元(DMU)間有效性的一種非參數(shù)方法[33],能夠較為科學的刻畫耕地投入與產(chǎn)出間的關系。本文運用固定規(guī)模報酬下投入導向型的CCR模型測算黃河流域耕地利用效率。模型形式設定如下:

模型將每個地級市j(j= 1, 2, …,n)視為決策單元對耕地利用效率進行評價;每個決策單元都有m種投入和r種產(chǎn)出變量;Xjm為j個市的第m種產(chǎn)出的總量;Yjr為j個市的第r種產(chǎn)出的總量;θ表示耕地利用的綜合效率(0<θ≤1),θ值越接近于1,表示耕地利用效率越高,當θ=1時,表示綜合效率最優(yōu);s.t.為約束條件;λj為權(quán)重變量,s+為剩余變量;s-為松弛變量,ε為非阿基米德無窮小量;eT=(1, 1,…)∈E r與ê T=(1, 1,…)∈E m均為單位空間向量。X0和Y0分別為投入和產(chǎn)出的待評價單元。

1.2 空間杜賓模型

空間杜賓模型主要研究鄰近城市的各自變量(耕地利用效率影響因素)對本地區(qū)因變量(耕地利用效率)的影響程度。模型設定形式如下:

式中:下標i和t分別表示地市和年份,E為耕地利用效率;W為空間權(quán)重矩陣;ρ為耕地利用效率的空間滯后系數(shù);βn為不同影響因素的回歸系數(shù);εit為擾動項;P表示人均GDP;U表示城鎮(zhèn)化率;I表示耕地投入強度;D表示耕地復種指數(shù);L表示單位面積勞動力投入;F表示單位面積化肥投入。

1.3 指標選取及數(shù)據(jù)來源

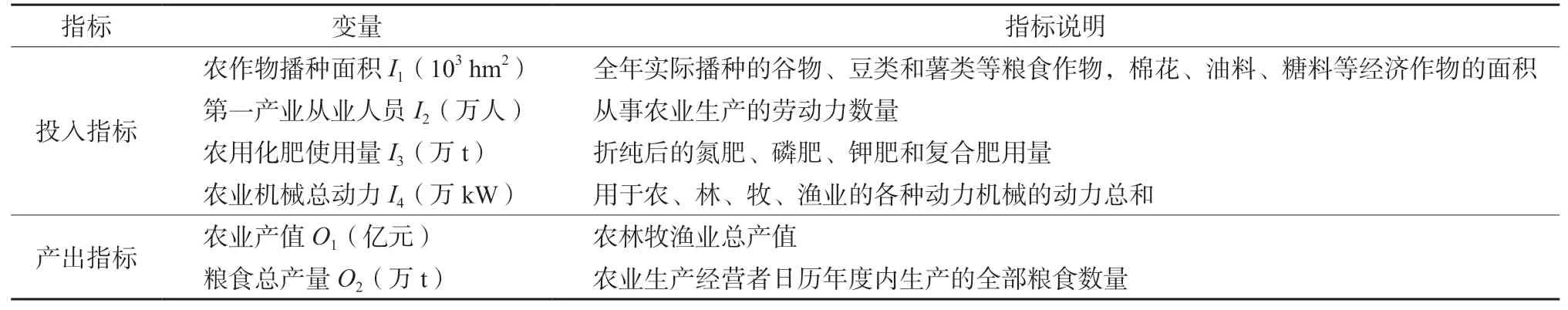

本文在參考吳冬林等[16]、盧新海等[14]、張立新等[9]對于耕地利用效率研究的基礎上,根據(jù)柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù),耕地產(chǎn)出受資本、土地、勞動力等為核心的生產(chǎn)要素影響,因此選取農(nóng)作物播種面積為土地要素表征變量,第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員為勞動力要素表征變量,農(nóng)用化肥使用量以及農(nóng)業(yè)機械總動力為資本表征變量,產(chǎn)出變量為農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和糧食總產(chǎn)量(表1)。本文數(shù)據(jù)來源于EPS數(shù)據(jù)庫、布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫以及黃河流域9省、地級市統(tǒng)計年鑒、國民經(jīng)濟統(tǒng)計公報等。

表1 黃河流域耕地利用效率指標評價體系Table 1 Index evaluation system of farmland use efficiency in the Yellow River Basin

2 耕地利用效率的評估

2.1 耕地利用效率時間演進分析

借助Stata 16.0軟件,選取2005年、2010年、2015年和2019年四個年度對耕地利用效率值進行核密度估計并繪制曲線圖,據(jù)此分析效率值的時間演進特征,同時運用變異系數(shù)、基尼系數(shù)和泰爾指數(shù)等刻畫耕地利用效率值的空間非均衡程度。

2.1.1 整體層面 從核密度估計來看(圖1),耕地利用效率密度分布曲線表現(xiàn)出逐漸向右偏移的態(tài)勢,變化趨勢明顯,隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,黃河流域內(nèi)耕地利用效率值呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2005年、2010年和2015年為單峰,核密度曲線整體偏左,峰值出現(xiàn)在0.400~0.600左右,說明三個年度內(nèi)整體效率值偏低。伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型,黃河流域內(nèi)耕地利用狀況不斷得到改善,2019年核密度曲線呈現(xiàn)多峰分布,峰值均在0.700以上,多數(shù)地級市由低水平集聚逐漸向“高—高”數(shù)量差異縮小的趨勢轉(zhuǎn)變;核密度曲線寬度漸趨收窄,表明耕地利用效率區(qū)域差異有所緩解,但仍存在空間非均衡性。效率水平由2005年、2010年和2015年的0.300~1.000左右收斂至2019年的0.480~1.000,一方面說明低效率區(qū)域耕地利用水平進一步提升,總體效率水平有所增強,另一方面也說明區(qū)域差異呈現(xiàn)縮小的趨勢。

從變異系數(shù)、基尼系數(shù)和泰爾指數(shù)來看(圖2),2005—2019年耕地利用效率的變異系數(shù)、基尼系數(shù)和泰爾指數(shù)呈現(xiàn)出同減的變動趨勢。變異系數(shù)由0.310下降至0.179,基尼系數(shù)由0.171下降至0.102,泰爾指數(shù)由0.046下降至0.016,降幅分別為42.26%、40.35%、65.22%,表明耕地利用效率值差異逐年縮小,空間非均衡程度逐漸減小。

2.1.2 省域?qū)用?從省域?qū)用鎭砜矗▓D3),各省之間耕地利用效率值差異明顯,但有逐漸縮小的趨勢。其中,四川、內(nèi)蒙古、山東位居前列,平均效率值在0.700以上的較高效率水平;河南、山西次之,平均效率值在0.610~0.630之間的中等效率水平;陜西、甘肅、青海、寧夏效率值較低,平均效率值均在0.600以下,保持中等效率水平。四川、內(nèi)蒙古、山東為中國主要的糧食產(chǎn)區(qū),四川素有天府之國的美譽,耕地資源主要集中在東部土壤肥沃的成都平原耕地、低山丘陵區(qū)(約占全省耕地的85%),依靠優(yōu)越的自然稟賦,四川已成為西部重要的糧倉和長江上游生態(tài)屏障;內(nèi)蒙古地區(qū)接近六成的耕地資源分布于水資源豐富的東部,其中約有一半的耕地資源屬于東北黑土,耕地質(zhì)量較好;山東位于黃淮海沖積平原,耕地養(yǎng)分含量較高,農(nóng)業(yè)基礎設施完善,也是全國唯一一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)值突破萬億大關的省份;河南省耕地利用效率水平呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長的趨勢,效率值由0.514增至0.734;山西省耕地利用效率波動趨勢最大,2005—2014年效率值由0.528波動增至0.677,隨后在2015年降至0.623后又迅速增至0.700以上的水平,山西省耕地利用效率波動起伏大的可能原因是過度的煤炭開采導致生態(tài)環(huán)境破壞,耕地毀壞嚴重;陜西、甘肅、青海、寧夏耕地利用效率較低但波動幅度較小,其中陜甘寧位于黃土高原,除關中平原、河套平原、河西走廊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較好外,多數(shù)區(qū)域灌溉水源缺乏,部分耕地水土流失嚴重,而青海位于高寒地區(qū),積溫低、土壤貧瘠,耕地生產(chǎn)能力有限。

2.1.3 不同流域?qū)用?從不同流域變化來看(圖4),黃河上、中、下游地級市耕地利用效率均值逐漸趨同,同時不同流域內(nèi)部差異呈現(xiàn)縮小趨勢。1)從效率值演進來看,上游效率值增長幅度明顯但波動起伏較大。2005—2006年上游效率值由0.581增至0.586,但到2007年驟降至0.526。隨后效率值保持持續(xù)增長,2013年效率值為0.693,一度超過中、下游效率值。2013年后效率值在波動起伏中仍有所上升,到2019年效率值為0.770,落后于中、下游地區(qū)。上游地區(qū)效率值增幅明顯但波動大的原因,一方面是伴隨著黃河流域生態(tài)環(huán)境的改善,生產(chǎn)要素投入不斷優(yōu)化使得耕地利用效率得以提升,另一方面是上游地區(qū)生態(tài)底子薄,部分地區(qū)仍“看天吃飯”。中游效率值增長最為迅速,2005年效率值僅為0.537,落后于上、下游地區(qū),2009年以后與下游效率值基本保持一致。下游效率值在多數(shù)年份領先于上、中游地區(qū),2019年效率值已達到0.808,與其他地區(qū)相比,該地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展水平、耕地質(zhì)量、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等方面均有一定的優(yōu)勢。2)從內(nèi)部差異變化來看,上中下游地區(qū)GINI系數(shù)均呈下降態(tài)勢,說明流域內(nèi)部的效率值差異不斷縮小。其中上游地區(qū)下降最為明顯,2005年GINI系數(shù)值達到0.193,大幅高于其他地區(qū),表明這一階段上游內(nèi)部耕地利用效率值差異顯著,但隨后GINI系數(shù)不斷下降,2019年系數(shù)值為0.107;中游GINI系數(shù)變化與效率值均值波動起伏趨勢基本一致,流域內(nèi)部差異程度介于上游和下游之間,2019年GINI系數(shù)值為0.106;下游GINI系數(shù)值最小并呈現(xiàn)逐年縮小態(tài)勢,表明下游地區(qū)耕地利用效率內(nèi)部差異小,效率表現(xiàn)為較強的均質(zhì)化。

2.2 空間特征分析

為進一步揭示黃河流域內(nèi)部耕地利用效率差異,本節(jié)利用ArcGis10.7軟件并選取2005年、2010年、2015年和2019年四個年度對區(qū)域內(nèi)各市耕地利用效率進行可視化展示(圖5),以期明晰各市效率值的空間差異。

2.2.1 整體角度 整體來看,效率值呈現(xiàn)“低—低”集聚到“高—高”、“低—低”集聚轉(zhuǎn)變的空間格局。“高—高”集聚由點狀分布演變?yōu)闂l帶狀分布,2005年高值區(qū)主要分布在內(nèi)蒙古東部、四川大部、青海西部,效率值在0.700以上的地級市僅有29個,占比25%。2010年和2015年高值區(qū)進一步增加,主要在內(nèi)蒙古西部的阿拉善盟、晉東南的長治、晉城河谷盆地以及魯西北平原。2019年高值區(qū)呈現(xiàn)顯著的集聚特征,形成以“青海西—四川”、“河套平原—關中平原—晉北”、“豫東—魯全境”、“內(nèi)蒙古東”四條帶狀高值區(qū),效率值在0.700~0.900較高效率與0.900以上高效率的地級市分別達到52個和30個。“低—低”集聚區(qū)縮小趨勢明顯,2005年效率值以中低效率為主,低效率區(qū)及中等效率地級市分別為41個和46個。2010年與2005年低效率區(qū)相比變化不大,到2015年低效率區(qū)向中等效率區(qū)轉(zhuǎn)變,低效率區(qū)及中等效率地級市分別為9個和59個。2019年低效率區(qū)進一步縮減,主要分布于晉西、豫西、甘肅大部、寧夏南部、內(nèi)蒙古西部、青海東部。

2.2.2 分流域角度 分流域來看,上游城市耕地利用效率呈現(xiàn)兩極化分布,黃河南岸效率值大于黃河北岸且這一極化特征有所增強;黃河中游城市耕地利用效率增長趨勢明顯,逐漸形成低值包圍高值的空間格局;下游城市則由“低—低”集聚演變?yōu)椤案摺摺奔郏试鲩L態(tài)勢日益凸顯。

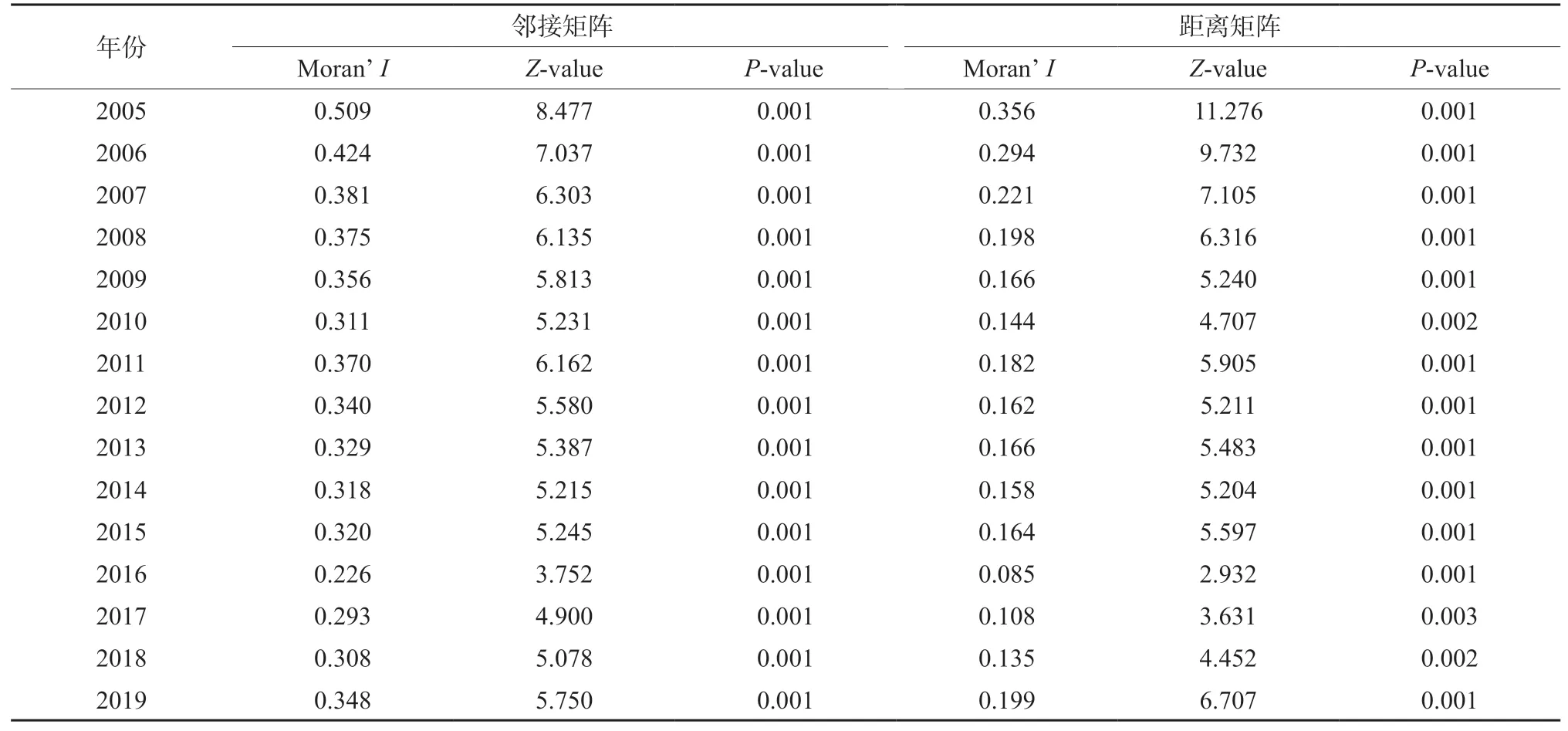

上述分析表明,黃河流域耕地利用效率呈現(xiàn)“高—高”、“低—低”的空間集聚特征,推測各城市耕地利用效率可能存在空間關聯(lián)特征。為進一步揭示其空間格局,本部分運用全局自相關分析中的全局莫蘭指數(shù)(Moran’I)探析效率值的空間關聯(lián)特征(表2)。從全局自相關分析來看,不同空間矩陣下莫蘭指數(shù)均顯著為正(均在1%的顯著性水平下通過檢驗),表明耕地利用效率值呈現(xiàn)顯著的“高—高”、“低—低”空間集聚特征。2005—2015年莫蘭指數(shù)總體呈現(xiàn)波動下降的趨勢,表明耕地利用效率的空間集聚程度有所減弱,2015年以后莫蘭指數(shù)有所上升,表明耕地利用效率的空間集聚程度有所增強。

表2 不同空間矩陣下耕地利用效率全局Moran’ I及相關檢驗Table 2 Global Moran’ I and tests of farmland utilization efficiency under different spatial matrices

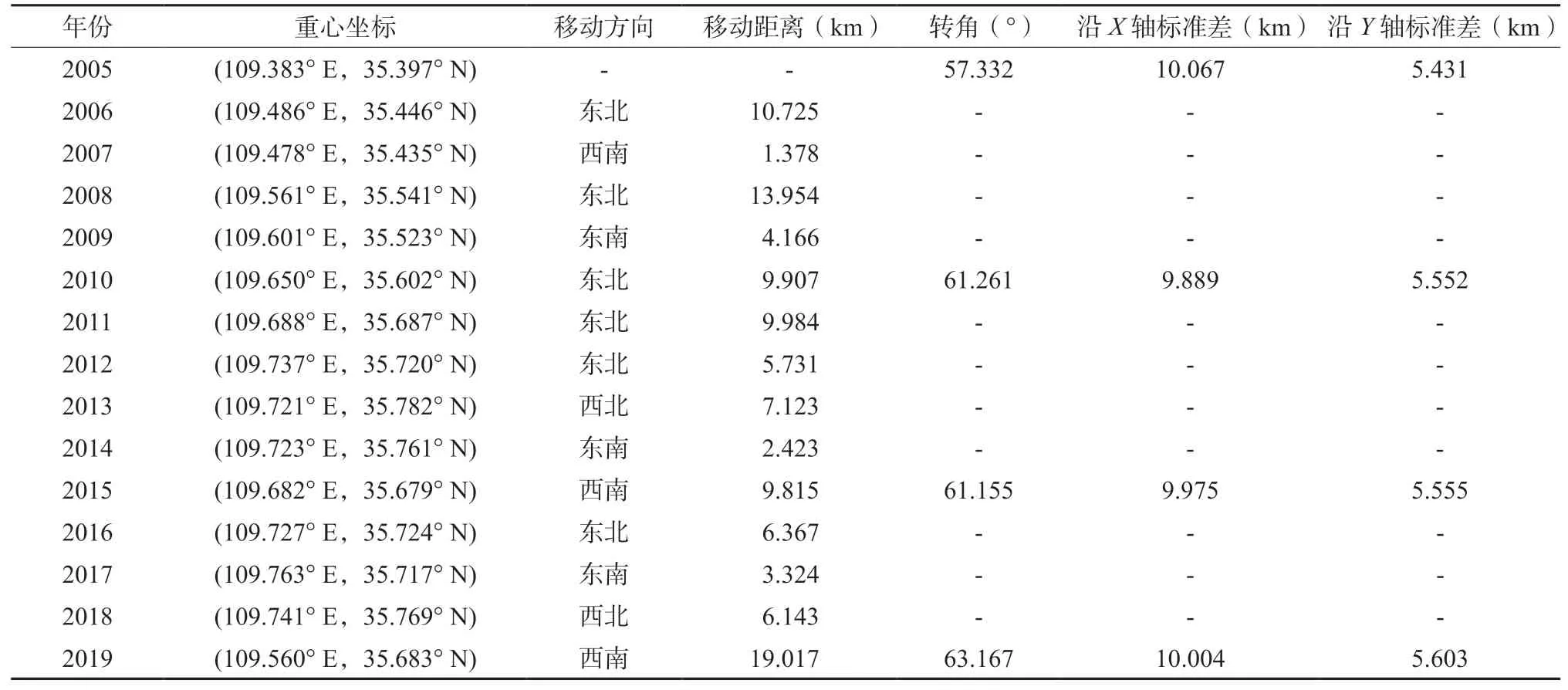

2.2.3 空間格局演進角度 進一步采用重心—標準差橢圓分析黃河流域耕地利用效率空間格局演進特征,通過 ArcGIS 10.7軟件,計算流域耕地利用效率的空間分布重心及標準差橢圓相關參數(shù)(表3),并繪制2005年、2010年、2015年和2019年流域耕地利用效率空間格局演進圖(圖6)。從重心的分布及移動分析,重心坐標范圍為109.383°~109.763°E,35.397°~35.782°N,主體落在銅川西北以及延安南部,位于幾何中心的東南方向,表明耕地利用效率東部大于西部,南部大于北部的趨勢更為明顯。從移動軌跡可以看出,2005—2012年重心總體向東北方向偏移,移動距離48.088 km,表明流域東北方向地級市耕地利用效率(陜西、山西等)提升較大;2013—2019年重心稍有向西南偏移的態(tài)勢,移動距離18.220 km,表明2013年以后西部地級市耕地利用效率有所提升,但相較2013年以前,這一階段重心坐標已趨于穩(wěn)定,移動距離較短。從標準差橢圓分析,2005—2019年黃河流域耕地利用效率標準差橢圓主要位于南部,整體上標準差橢圓向東北方向移動,覆蓋面積變化不大。轉(zhuǎn)角θ值先增后減,由2005年57.322°增至2010年61.261°,表明耕地利用效率空間格局向東北偏轉(zhuǎn)3.939°;2010年后角度開始向西南方向偏轉(zhuǎn),角度偏移變化開始收斂。總體上,流域耕地利用效率呈現(xiàn)東北—西南的空間格局,并有順時針不斷偏移的趨勢。沿X軸標準差可以看出,2005年、2010年的主軸不斷縮短,從2005年10.067 km縮短至2010年9.889 km,表明耕地利用效率在東北方向的空間格局在主軸方向有集聚趨勢,2010年后主軸稍有延長,呈現(xiàn)向東北—西南方向的空間格局擴散趨勢;沿Y軸標準差可以看出,2005—2019年輔軸不斷增加,由5.431 km增加至5.603 km,表明東北—西南方向的空間格局在輔軸方向有擴散趨勢。

表3 黃河流域耕地利用效率重心移動方向、距離和標準差橢圓參數(shù)Table 3 Movement direction, distance and standard deviation of the efficiency of farmland utilization in the Yellow River Basin

3 耕地利用效率影響因素分析

3.1 影響因素指標選取

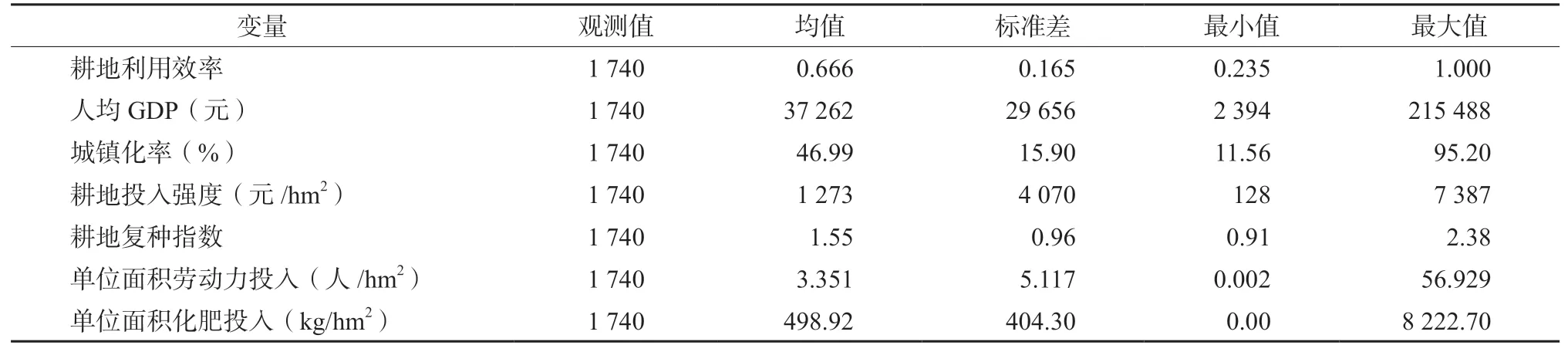

耕地利用效率受自然條件與社會條件等多種因素的影響,各因素在不同區(qū)域、不同階段的影響強度不同,厘清耕地利用效率的主要影響因素,對實現(xiàn)黃河流域耕地高效利用、農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的參考意義。本文根據(jù)Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)并結(jié)合前人的研究[34-36],在黃河流域耕地利用效率評價體系基礎上,通過經(jīng)濟發(fā)展水平、財政投入、自然條件、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等四個方面構(gòu)建影響因素指標(表4)。為了消除量綱的影響,本文采用歸一法對數(shù)據(jù)進行標準化處理。耕地利用效率影響因素變量描述性統(tǒng)計見表5

表4 黃河流域耕地利用效率影響因素指標Table 4 Influencing factors of farmland utilization efficiency in the Yellow River Basin

表5 耕地利用效率影響因素變量描述性統(tǒng)計Table 5 Descriptive statistics of influencing factors and variables of farmland use efficiency

3.2 空間杜賓模型實證分析

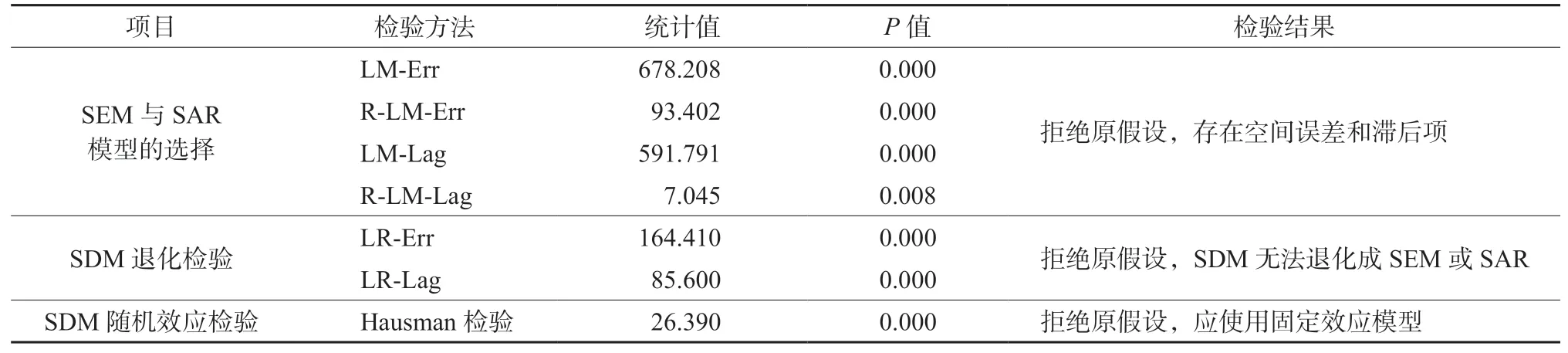

3.2.1 適用性檢驗 在進行空間計量分析前,需要對空間計量模型進行適用性檢驗,確定耕地利用效率存在空間相關性后,應首先采用LM檢驗,進一步檢驗耕地利用效率有無空間自相關性;接著采用LR退化檢驗確定選用空間計量模型中SEM、SAR還是SDM模型,同時進行Hausman檢驗固定效應還是隨機效應。通過分析以上檢驗可知,LM檢驗中SEM與SAR模型的LM、robust-LM檢驗值均在1%的顯著性水平下拒絕無空間自相關的原假設,即存在空間誤差或滯后項,應選擇空間模型而不是OLS;LR檢驗用來檢驗SDM模型能否退化為SEM、SAR模型,LR檢驗值分別為164.410、85.600,均在1%的顯著性水平下拒絕原假設,即SDM無法退化成SEM或SAR,應選擇SDM模型;Hausman檢驗值為26.390且在1%的顯著性水平下拒絕隨機效應的原假設,因此應選擇固定效應模型(表6)。綜上,本文最終采用固定效應下的空間杜賓模型來分析流域耕地利用效率的影響因素。

表6 空間計量模型LM、LR以及Hausman檢驗Table 6 LM, LR, and Hausman tests of the spatial models

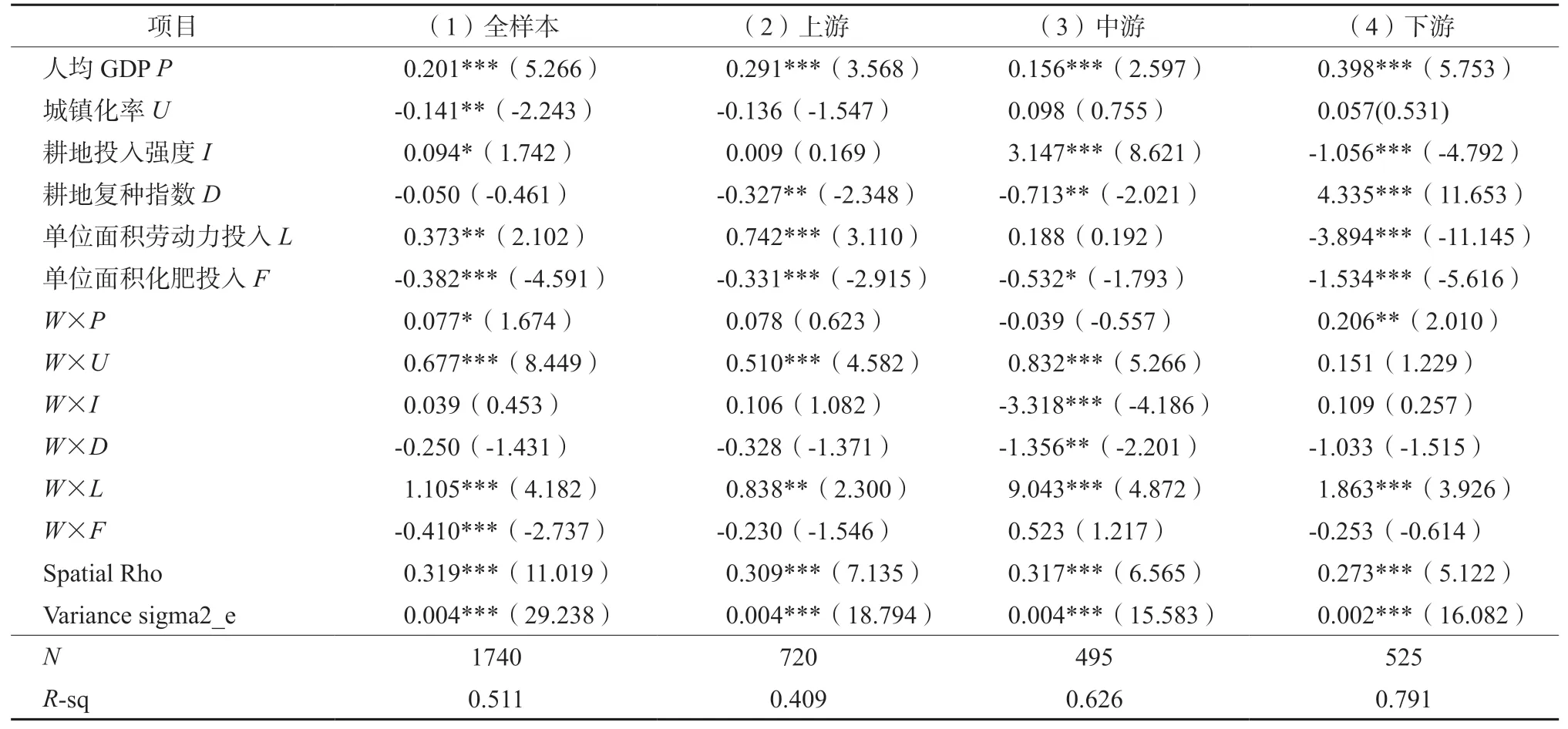

3.2.2 實證結(jié)果分析 從空間杜賓模型回歸結(jié)果來看(表7):經(jīng)濟發(fā)展水平對耕地利用效率的影響中,人均GDP的回歸系數(shù)值為0.201,表明人均GDP對耕地利用效率產(chǎn)生正向影響,一般而言,經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)有充足的農(nóng)業(yè)資金投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn),進而提升耕地產(chǎn)出效率,同時耕地保護意識更強,注重耕地合理利用,而經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)耕地利用方式往往較為粗放[37];城鎮(zhèn)化的回歸系數(shù)值為-0.141,表明城鎮(zhèn)化對耕地利用效率產(chǎn)生負向影響,一方面表現(xiàn)在城鎮(zhèn)化進程中建設用地與耕地矛盾突出,造成黃河流域內(nèi)部土地利用發(fā)展轉(zhuǎn)型和變化,進而影響耕地利用,耕地的有效供給規(guī)模不斷降低,另一方面表現(xiàn)在城鎮(zhèn)化進程中農(nóng)業(yè)勞動力大量轉(zhuǎn)移,雖然農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平及機械化水平不斷提升,但資源要素間協(xié)調(diào)耦合有待完善,從而對耕地利用效率產(chǎn)生負面影響。

表7 空間杜賓模型回歸結(jié)果及異質(zhì)性檢驗結(jié)果Table 7 Results of the spatial Dubin model regression and results of the heterogeneity test

財政投入方面,耕地投入強度的回歸系數(shù)值為0.094,表明耕地投入強度對耕地利用效率產(chǎn)生正向影響。農(nóng)業(yè)支出對耕地利用效率的提升是多方面的,如農(nóng)業(yè)政策補貼、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)業(yè)科技推廣等,黃河流域涉農(nóng)支出的增加在一定程度上減緩了自然環(huán)境對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響。

就農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件產(chǎn)生的影響而言,單位面積勞動力投入回歸系數(shù)值為0.373,這一效率的影響貢獻大于其他因素,即單位面積投入的勞動力越多,耕地利用效率越高,這主要是流域內(nèi)部分地區(qū)以精耕細作的小農(nóng)生產(chǎn)為主,農(nóng)業(yè)勞動力數(shù)量直接影響耕地產(chǎn)出率,但多數(shù)地區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力逐漸非農(nóng)化或兼業(yè)化;單位面積化肥投入的回歸系數(shù)值為-0.382,對耕地利用效率產(chǎn)生負向影響,過量的化肥使用一方面直接影響耕地投入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,另一方面使得土壤肥力下降、耕地生態(tài)環(huán)境受損以及造成農(nóng)業(yè)面源污染,從而影響農(nóng)作物的有效生產(chǎn),阻礙耕地利用效率的提升。

3.2.3 異質(zhì)性分析 考慮到黃河流域內(nèi)部間經(jīng)濟發(fā)展的高度復雜性和多維性,在流域內(nèi)部,不同因素對耕地利用效率的作用強度與作用方向可能存在較大的差異。本文利用固定效應下的SDM模型分別對上、中、下游地區(qū)進行異質(zhì)性分析(表7中模型2-4),從結(jié)果來看:人均GDP對耕地利用效率的正向影響均通過顯著性檢驗,回歸系數(shù)值上游>下游>中游;城鎮(zhèn)化對耕地利用效率的影響在作用強度及方向上有所差異,上游地區(qū)城鎮(zhèn)化的影響并未通過顯著性檢驗,而中、下游地區(qū)城鎮(zhèn)化水平則促進了耕地利用效率的提升,可能的原因是中下游地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展快,耕地非農(nóng)化倒逼耕地發(fā)展由增加數(shù)量的“擴張式”發(fā)展向提高效率的“內(nèi)涵式”發(fā)展[38],同時也加快了農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移進而推動規(guī)模化經(jīng)營;耕地復種指數(shù)在全樣本中未通過顯著性檢驗,而上、中游地區(qū)復種指數(shù)顯著為負,下游地區(qū)則顯著為正,表明上、中游地區(qū)復種指數(shù)增加抑制耕地利用效率的提升,而下游地區(qū)則相反,上、中游地區(qū)生態(tài)底子薄弱,一味追求耕地的生產(chǎn)次數(shù)并不利于提高其生產(chǎn)力;單位面積勞動力投入在上游地區(qū)顯著為正,中、下游地區(qū)顯著為負,可能的原因是上游地區(qū)多為高原、山區(qū),難以大規(guī)模推動農(nóng)業(yè)機械化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更多依賴人力,而中、下游地區(qū)尤其是下游地區(qū)地勢平坦、農(nóng)業(yè)機械化水平高,農(nóng)業(yè)勞動力得到釋放,故增加勞動力投入反而阻礙耕地利用效率提升;單位面積化肥投入均顯著為負,表明不論從整個流域還是流域內(nèi)部來看,單位面積化肥投入均存在冗余的現(xiàn)象。

3.2.4 空間溢出效應分析 在空間視角下,由于耕地位置具有空間鄰近性,其利用效率可能會對鄰近市耕地利用效率產(chǎn)生溢出效應,這一溢出效應機制總結(jié)為兩種路徑。其一是經(jīng)濟績效競爭,即地方干部政績與經(jīng)濟發(fā)展績效關聯(lián),若鄰近市通過優(yōu)化耕地空間布局,提高耕地產(chǎn)出效率以提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)出,受競爭效應和模仿效應的影響,本區(qū)域也可能會效仿并制定相應耕地政策以提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)出;其二是要素流動,表現(xiàn)為勞動力、資金和技術(shù)等生產(chǎn)要素在不同地域單元上流動[39]。例如農(nóng)業(yè)勞動力的區(qū)域流動會導致轉(zhuǎn)出地難以勝任高強度農(nóng)業(yè)生產(chǎn),出于成本考慮,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者會傾向于外包部分農(nóng)業(yè)給鄰近單元上具備一定生產(chǎn)實力的勞動力,以此形成跨區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織,推動農(nóng)業(yè)社會化服務市場發(fā)育,這有效緩解了農(nóng)業(yè)勞動力瓶頸,影響鄰近地域單元農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長(圖7)。

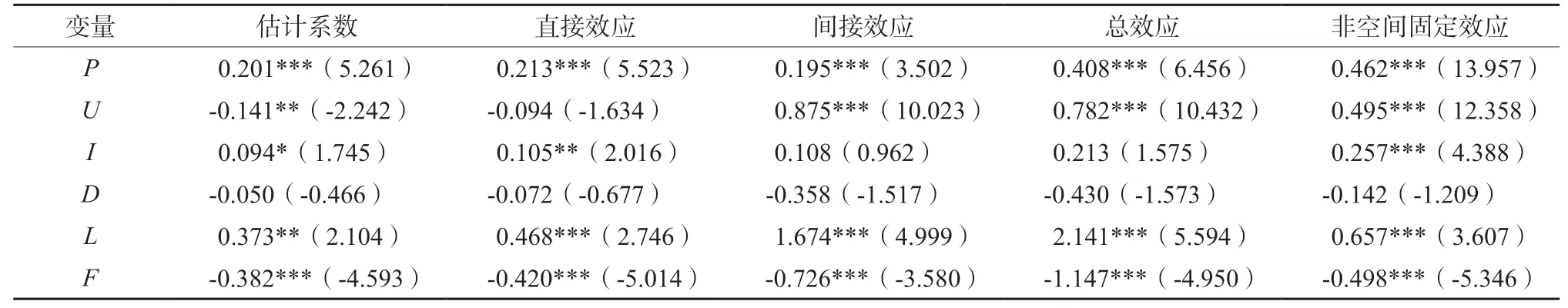

人均GDP的直接效應為0.213,意味著非空間模型中人均GDP對耕地利用效率的彈性為0.462,被高估的比例達到53.90%。人均GDP的間接效應為0.195,表明人均GDP越高,不僅會提升本地區(qū)耕地利用效率,同時會促進鄰近地區(qū)的提升;城鎮(zhèn)化的直接效應未通過顯著性檢驗,但其間接效應顯著為正,表明本地區(qū)城鎮(zhèn)化對鄰近地區(qū)耕地利用效率有正向促進作用,城鎮(zhèn)化進程中,往往伴隨人口流動、土地非農(nóng)化、產(chǎn)業(yè)升級,造成本地耕地數(shù)量與質(zhì)量下降[40],而鄰近地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展會產(chǎn)生“虹吸效應”,使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素投入更趨合理;耕地投入強度的直接效應顯著為正,而空間溢出效應不顯著,表明投入強度只影響本地區(qū)耕地利用效率,可能的原因是地級市間農(nóng)業(yè)支出嚴重依賴省級政府和中央財政轉(zhuǎn)移支付,本地政府與鄰近政府在獲取農(nóng)業(yè)資金時會產(chǎn)生競爭效應;單位面積勞動力投入的直接效應為0.468,非空間模型中要素對耕地利用效率的彈性為0.657,被高估的比例達到28.77%,其間接效應為1.674,表明單位面積勞動力投入帶來的耕地利用效率提升具有顯著的擴散效應和輻射效應;單位面積化肥投入直接效應為-0.420,非空間模型中要素對耕地利用效率的彈性為-0.498,被高估的比例達到-18.57%,間接效應為-0.726,表明化肥投入不僅阻礙本地區(qū)耕地利用效率,同時不利于鄰近地區(qū)效率提升(表8)。可能的原因是:一方面過量化肥使用帶來的土地污染具有一定的關聯(lián)性,另一方面本地區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移可能會增加對鄰近地市的農(nóng)產(chǎn)品需求。在農(nóng)業(yè)勞動力稟賦約束下,過量施用化肥成為鄰近地市增加農(nóng)產(chǎn)品供給的一條路徑,最終加劇了鄰近地市化肥面源污染[41]。

表8 不同影響因素空間溢出效應分析Table 8 Spatial spillover effect analysis of different influencing factors

4 結(jié)論與對策建議

4.1 結(jié)論

本文對黃河流域9省116個地級市耕地利用效率時間動態(tài)演進及空間特征展開研究,主要結(jié)論如下:

1)從時間變化趨勢來看,耕地利用效率整體水平不斷提高,省域、流域內(nèi)部差異程度均有所緩解。黃河流域通過注重低效率區(qū)耕地利用效率的提升,不斷減小黃河流域內(nèi)部差異程度,是促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力之舉。

2)從空間特征來看,耕地利用效率表現(xiàn)出很強的空間集聚特征,其集聚程度先減弱后增強;重心坐標的主體位于幾何中心的東南方向,呈現(xiàn)“東北—西南”的變化格局,北部地區(qū)耕地利用效率有所提升;標準橢圓呈現(xiàn)順時針不斷偏移的趨勢,耕地利用效率空間分布在長軸方向經(jīng)歷先集聚后擴散趨勢,在短軸保持穩(wěn)定擴散趨勢。因此可以通過耕地利用效率高值區(qū)帶動低值區(qū)發(fā)展,突破地域限制,加強區(qū)域合作。

3)從影響因素來看,人均GDP、耕地投入強度、單位面積勞動力投入對耕地利用效率有顯著的提升作用,而城鎮(zhèn)化、單位面積化肥投入抑制耕地利用效率提升,同時不同流域、不同因素對耕地利用效率的作用強度和作用方向差異明顯。人均GDP、城鎮(zhèn)化、單位面積勞動力投入、單位面積化肥投入均有顯著的空間溢出效應。說明提升黃河流域耕地利用效率應采取優(yōu)化要素投入、以配置效率提升促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.2 政策建議

1)探索耕地利用效率提升的區(qū)域差異化路徑。黃河流域不同流域內(nèi)自然資源稟賦具有差異,上游地區(qū)應注重生態(tài)涵養(yǎng),注重以土地科技創(chuàng)新破解耕地自然稟賦差的困境;中游地區(qū)在提升耕地利用效率時應充分考慮耕地休養(yǎng)生息以及地力恢復;下游地區(qū)耕地自然稟賦條件好,應協(xié)調(diào)好耕地與經(jīng)濟建設用地的矛盾。

2)加強耕地利用效率提升的區(qū)域協(xié)作。黃河流域耕地利用效率呈現(xiàn)為高值區(qū)集聚,應充分發(fā)揮四川盆地、內(nèi)蒙古東部以及山東耕地利用效率高值區(qū)的引領作用和溢出效應,帶動周邊省市耕地利用效率提升。同時,要素投入存在顯著的空間溢出效應,應打破行政區(qū)之間各自為政的局面,統(tǒng)籌規(guī)劃耕地利用,加快流域內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素市場化配置改革,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素自由流動,充分利用跨省域補充耕地國家統(tǒng)籌機制。

3)優(yōu)化耕地生產(chǎn)要素投入。上游地區(qū)耕地自然稟賦較差,復種可能進一步導致耕地過度利用,降低其利用效率,而增加勞動力的投入有利于促進效率的提升;針對中游地區(qū)存在的資金投入不足、耕地開發(fā)強度過大的問題,應注重加大財政向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的傾斜力度,不斷優(yōu)化耕地要素投入,提升耕地利用效率;針對下游地區(qū)存在生產(chǎn)要素投入冗余問題,應因地制宜精準配置資源,合理投入各類生產(chǎn)要素,從而避免資源浪費,促進耕地利用的配置效率提升。