民以食為天

王輝

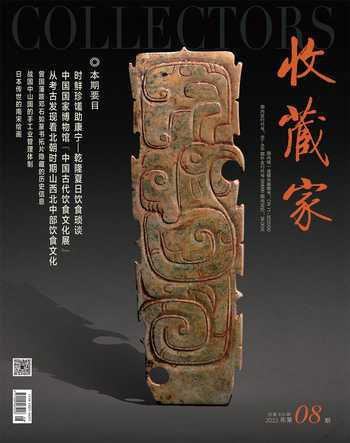

“民以食為天”,飲食對于中國人的意義非同一般,其功能不僅限于果腹與生存,既是促進和協調人際關系、敦睦感情的重要手段,也是音樂、舞蹈、繪畫、雕塑、詩歌等諸多藝術領域的創作源泉。中國古代飲食文化是中華傳統文化的重要組成部分,其源遠流長、內容宏富,不僅有制作精美、功能各異的飲食器具,有種類繁多、自成體系的烹飪技藝,有浩繁的飲食典籍制度;還包含著由烹飪實踐派生出的“五味調和”“和而不同”的哲學思想,“治大國若烹小鮮”的政治智慧以及“醫食同源”“食療養生”等科學的飲食思想……數千年的中國飲食文化積淀,對世界飲食文化做出過卓越的貢獻。2021 年12 月28 日,“中國古代飲食文化展”在中國國家博物館N11 展廳盛大開幕。不同于以往飲食器具題材類的展覽,此次展覽是國內首個系統展示中國古代飲食文化的專題展覽。展覽分為“食自八方”“茶韻酒香”“琳瑯美器”“鼎中之變”“禮始飲食”五個單元,從材、器、技、藝、儀等多個角度系統闡釋中國古代飲食文化的豐富內涵。

一、食自八方

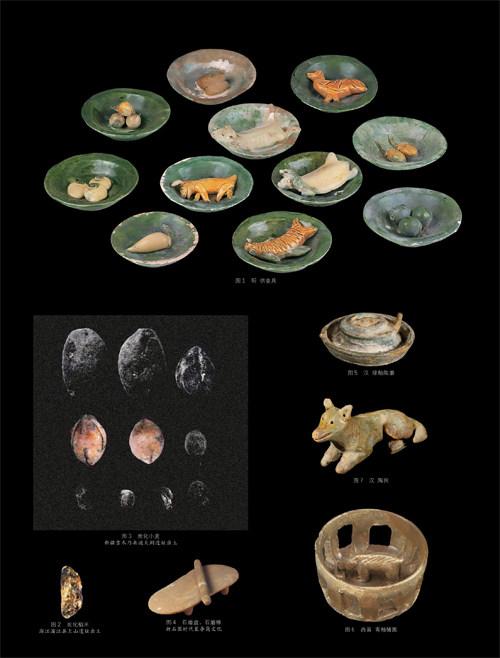

自古以來,我們中國人就遵行以谷物為主,蔬菜和一定的肉類為副食的飲食結構模式。約成書于秦漢時期的《黃帝內經》云:“五谷為養,五果為助,五畜為益,五菜為充。”意思是科學的飲食結構應是以谷物為主,菜蔬果肉為輔。這段記載就回答了前文所提的問題,為什么我們現在仍以吃飯而不以吃菜、吃肉作為進餐的代稱?這其實源于沿襲數千年的以谷物為主的飲食結構。展覽中山西晉城出土的明代供食具(圖1)是專為墓主人燒制的隨葬品。11 個綠釉陶碟分別裝有雞、魚、蔬菜、水果以及糕點等食品。供碟中食品是當時飲食生活中常見之物。這套供食具形象地反映出中國人的飲食結構。以谷物為主,從多方面吸取營養并講究食材搭配的雜素性膳食結構,更適合中國人的身體結構和生理特征,這較西方以肉食為主的飲食結構更加科學合理。

中國古代糧食種類繁多,絕大部分糧食品種是中國古人在長期的生產勞動中自行培育出來的,也有部分糧食是從世界各國或地區引進的。中國人的主食泛稱“五谷”,原指五種主要的糧食作物,一般認為包括稻、黍、稷、麥、菽,分別指水稻、黃米、小米、麥類、豆類。

水稻作為當今世界最重要的糧食作物養活了世界將近一半的人口,是中國古代先民對世界作出的巨大貢獻。2006 年,考古學家們在浙江浦江縣上山遺址的地層中發現了一粒距今上萬年的炭化稻米(圖2),經專家鑒定為迄今所知世界上最早的稻作農業遺存。

粟又名“稷”,指的是今天的小米。“稷”在中國古代被稱為五谷之神,與土神合稱“社稷”,成為國家的代稱。黍,也稱黃米、糜子,由于它和粟米的籽粒都非常細小,所以被統稱為小米。黍和粟的栽培條件非常相似,地理分布也很一致,因此遺址中大多同時出土。據說,中國歷史上第一個統一的中央集權制王朝—大秦帝國的名字就與黍有關。“秦”字來源于“黍”字。秦本為地名,是盛產黍的地方,位于今甘肅省張川縣城南一帶。因此,秦成為中國歷史上唯一一個以糧食名稱為國家稱號的例子。

小麥是世界上普遍種植的糧食作物,原產地為兩河流域。至遲在5000 年前的新石器時代晚期中國已經開始種植小麥(圖3)。中國自古有粒食的傳統,麥子粒食口感不及小米,所以秦漢之前的人們仍以粟為主要農作物。秦漢以后,在北方,黍、粟的主食地位逐步讓位給麥。隋唐之后,小麥為主的麥類作物地位上升,已經與粟類作物并駕齊驅,并顯示出領先的趨勢。

一般認為,大豆起源于中國。至遲從秦漢時期起,隨著粟、麥、稻主導地位的確立,大豆逐漸由主食轉向副食。這個變化對后代的飲食結構產生了重大影響。大豆的重要衍生食品為豆腐。豆腐營養豐富、價格低廉,是我國獨創的一種副食品。作為人類最早攝取的植物蛋白質之一,豆腐在中國乃至世界飲食史上都具有重大意義。關于豆腐發明的具體時間目前尚存爭議,主要有漢代說、隋唐說等,多數學者認為隋唐說更為合理。

原始農業的發生和發展使原始先民的食物獲取方式發生了由索取到創造的根本性改變,極大地豐富了他們的飲食生活。但是谷物的果實多有硬殼,無法直接食用,一般得經過脫粒除殼等加工步驟才能使其變成能烹煮的“粒食”,中國古代的谷物加工工具主要有石磨盤、石磨棒、杵臼、踏碓、石磨等。

展覽中的石磨盤、石磨棒(圖4)是新石器時代的谷物加工工具。使用時將谷物放于磨盤上,用磨棒來回搟壓,就能使谷物脫殼或粉碎,也用于加工、碾碎堅果,一器多用。

石磨盤、石磨棒、杵臼、踏碓主要是用于谷物的脫殼,真正將脫殼的糧食(主要為麥類)加工成面粉,供面食之用的還需依靠石磨。石磨是以旋轉摩擦方式來粉碎糧食的加工工具,石磨等工具的改進,為面粉的大量生產和利用提供了方便。秦漢時期的墓葬中陶磨(石磨的陶器模型,圖5)的大量出現,表明當時石磨的使用很普及。石磨的出現及普及,使小麥等谷物的食用品質大大改善。而人們也告別了小麥的“粒食”時代,進入“粉食”生活。

古代中國人攝食肉類的主要來源為“六畜”。“六畜”一般指馬、牛、羊、豬、狗、雞,馬主要用于運輸,屬于重要的物資,用作肉食的機會相對較少。牛、羊、豬用于祭祀時,稱為“三牲”。在中國古代,牛是最高規格的肉食,羊的地位僅次于牛,是貴族階層經常食用的肉類。豬、雞則是食用范圍最廣泛的肉食品類。此外,魚類和海鮮也是中國古人肉食品類的重要補充。

上古時期牛主要用于食用或祭祀。春秋中后期,隨著牛被用作耕畜,其肉食作用下降,故《禮記》中才有“諸侯無故不殺牛”的記載。漢唐時期,一方面,“以農為本”的基本國策使養牛業倍受重視;另一方面,北方和西部游牧民族的頻繁內遷,使大批牛、羊進入內地,養牛業和養羊業都迅猛發展,并從此長盛不衰。綜觀中國古代社會,牛肉在整個肉食資源中的比重始終穩定地排在羊肉、豬肉之后,在人們的飲食生活中發揮著重要作用。

在中國漢字中,凡是與美有關的詞匯大都離不開羊字。以“美”字來說,字形從羊,從大,意思是“羊大則美”。不難想象,古時以羊為美食,肥壯碩大的羊吃起來味道尤為鮮美,于是成就了這個“美”字。此外,“羹”字從羔,從美,也許是古人覺得用羊羔肉煮出的羊羹味道最為鮮美,所以也成就了這“羹”字。長沙馬王堆漢墓出土遣策上記載了關于“羊膳”的名稱:如羊大羹、羊逢羹、羊臘等。羊是隋唐時期最大宗、最受歡迎的肉類,宮廷、官僚均以羊肉為食,羊的消費量很大。“過廳羊”“紅羊枝杖”“賜緋羊”都是唐代著名的羊肉饌品。宋元時期的人們更嗜食羊肉。宋代皇宮內的規矩只用羊肉,豬肉是無法呈上御筵的。據記載,宋仁宗時期,宮中食羊數量驚人,甚至達到一日宰殺300 多只的程度,一年需用10 萬余只,而在仁宗去世時,為他籌辦喪事時竟將京師所有的羊都用盡了。

中國的文獻中,提及“肉”字大多指豬肉。這是因為牛有拉犁耕田的大用;馬是重要的軍事物資;羊的飼養則與農業的發展有沖突;犬則個體不大,成為人們看家的寵物良伴。只有豬的飼養不妨害農業的發展,供肉的經濟價值一直保持不變,于是,秦漢以后,豬就成為中國人最重要的肉食來源并一直延續至今,從西晉青釉豬圈器物可窺一二(圖6)。

狗(圖7)是我國最早馴化的動物之一。早在商周時期,狗肉便是宮廷宴席、祭祀活動中不可缺少的美味,秦漢時已有專業的屠狗者出售狗肉,湖南長沙馬王堆漢墓遣策簡中記載了許多關于狗肉的饌品,唐宋以后,食用狗肉風氣驟減,主要原因在于人們飲食觀念的改變以及狗的肉食價值不如其他家畜。與飼養成本和獲取難易程度有關,雞和雞蛋是中國古代經常食用的肉蛋類食物。因此,雞、鴨、鵝及其籠舍的明器是古代墓葬中常見的隨葬品。

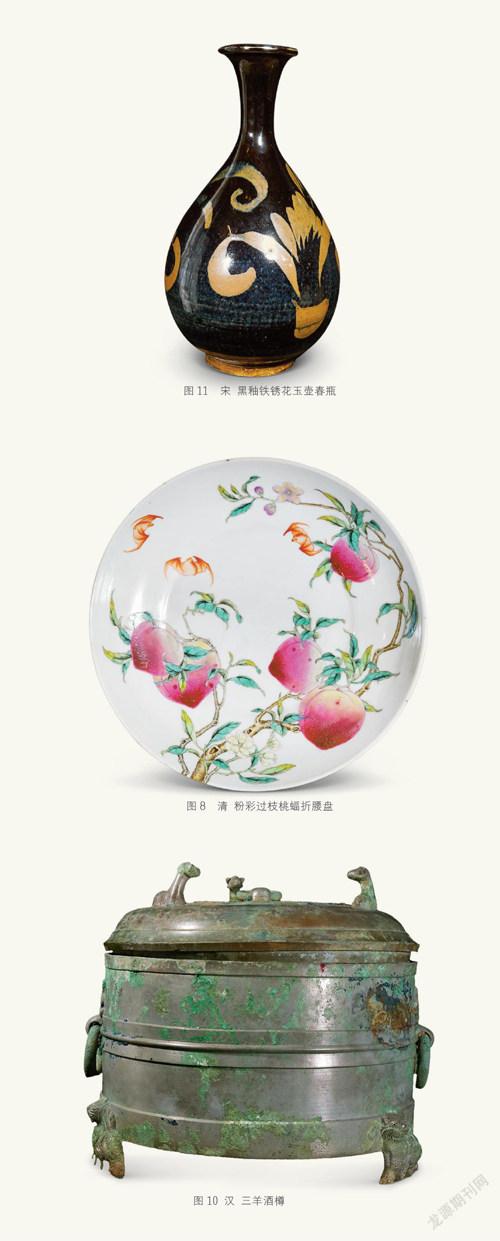

蔬果自古以來就是人們飲食結構中的重要組成部分。秦漢時期延續并發展了春秋戰國時期的蔬果種植格局,努力將野生蔬果轉化為人工栽培的蔬果,蔬果的專業化經營和商品化程度大大增強。秦漢以后至明清時期,隨著大一統王朝的建立和中外交往的日益緊密,異域的蔬果不斷被引入內地,成為古代中國蔬果的重要來源。在中國古代,蔬果被人們賦予各種吉祥文化內涵的同時,也成為各個時代器物裝飾(圖8)的重要題材。不同的蔬果有著不同的寓意,如:葫蘆視為婚姻和諧美滿的吉祥物;枝藤纏繞、連綿不斷的瓜類蔬菜寓意“瓜瓞綿綿”,子孫昌盛;桃子的寓意是長壽、吉祥和多子多福;石榴的寓意是兒孫滿堂;荔枝的“荔”諧音“利”,象征大吉大利。

二、茶韻酒香

我國飲酒和飲茶的歷史悠久,酒和茶作為中華飲食文化中的兩朵璀璨奇葩,在漫長的歷史長河中熠熠生輝,讓古人的飲食生活更具藝術化色彩。酒使人沉醉,而茶使人清醒,所謂“酒如豪士,茶如隱逸”,新茶陳酒可以給飲者帶來不同的美的享受,也滿足了人們不同的精神需要。文人墨客書寫的關于酒和茶的詩文詞曲,也共同構成了博大宏富的中華酒文化和中華茶文化。

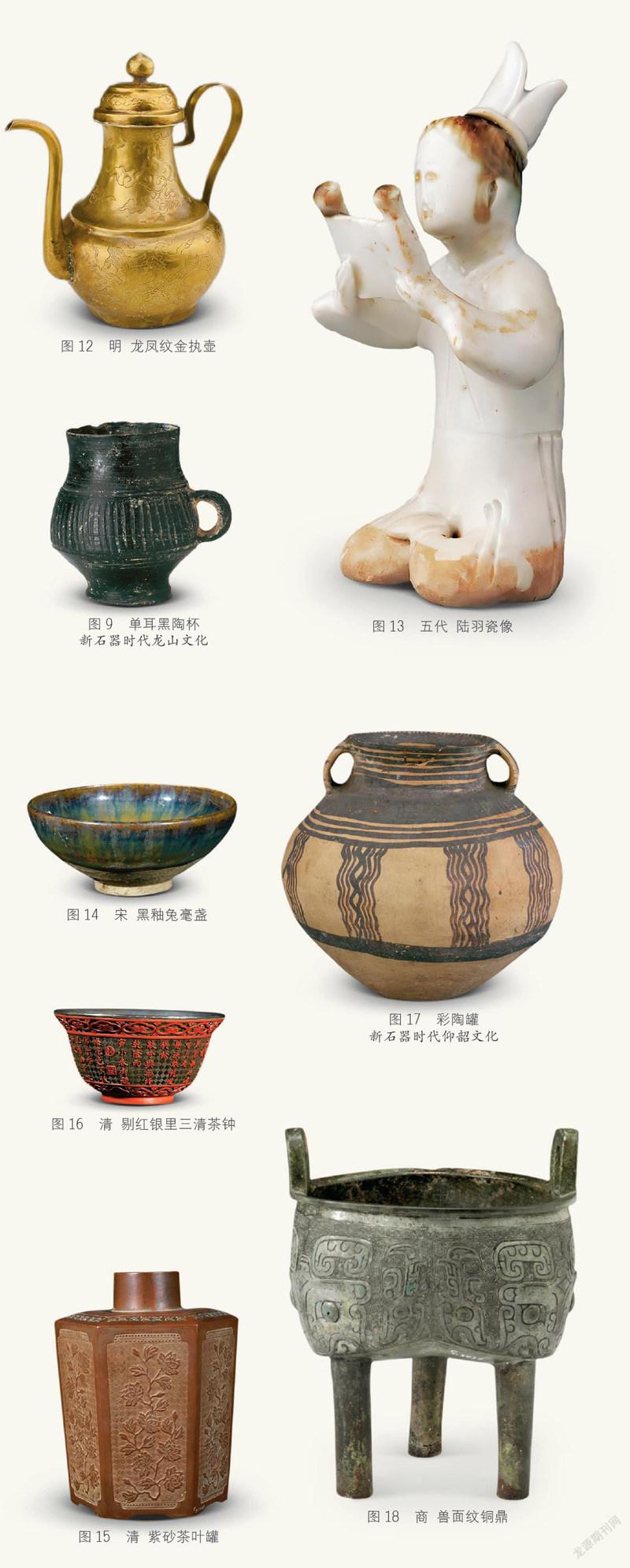

酒的出現不是人類的發明,而是天工的造化。最早的酒應是落地野果自然發酵而成的。中國人工釀酒的歷史十分悠久,可以追溯至新石器時代。自夏之后,至于唐宋,皆是以果、糧蒸煮,加曲發酵,壓榨成酒。元代出現了蒸餾酒,而后逐步普及。中華酒文化的內涵極為豐富,不僅包括高超的釀造技藝,還有琳瑯滿目的精美酒具以及不同地域和民族的酒禮酒俗。新石器龍山時代的單耳黑陶杯(圖9),商代的青銅爵,漢代的三羊酒樽(圖10),西晉的盤口瓶和陶耳杯,唐代的鎏金鏨鳥獸花葉紋銀注子和鎏金花鳥葵式高足銀酒杯,宋元時期的黑釉鐵銹花玉壺春瓶(圖11)和銀馬盂,明清時期的龍鳳紋金執壺(圖12)和高足杯等,都在訴說著延續千年的中國酒文化。

茶是中國對世界文明所做的重要貢獻之一。中華茶文化在形成和發展的過程中,逐漸由物質上升到精神文化的范疇,是博大精深的中華飲食文化的一個重要分支。

山東濟寧鄒城市邾國故城遺址西崗墓地一號戰國墓隨葬的原始瓷碗中,出土的茶葉樣品為煮(泡)過的茶葉殘渣,為目前已知世界最早茶葉遺存。西漢時期,巴蜀地區已有飲茶的文字記載。茶文化的形成始自魏晉南北朝時期,唐代茶飲蔚然成風,浸習全國。更兼陸羽《茶經》(圖13)的問世,基本結束了漢魏以來“煮作羹飲”的飲茶歷史,開始了飲茶有道的新時代。也是從唐代起,飲茶用具從酒器、食器中分離出來,并自成體系。唐代飲茶之風盛行以后,茶碗的需要量大增。陸羽在《茶經》中對各地瓷窯生產的瓷碗有系統評論,認為越窯瓷碗為最佳飲茶器具。

宋代是一個全民尚茶的時代,上至皇帝、下至百姓,無不嗜茶,宋徽宗趙佶不僅酷愛點茶、喝茶,還留下一本著名的茶書《大觀茶論》,對當時茶葉的產地、采制、品鑒、器具等進行了全面記述。斗茶是宋代士大夫的文雅之戲。衡量斗茶的效果,一是看茶面湯花的色澤和均勻程度,茶色以純白勝青白、灰白、黃白;二看盞內沿與茶湯相接處有無水痕,“咬盞”(湯花浮面緊貼盞沿不退)久者為勝,先著水痕者為負。由于茶色尚白,為了取得較大的反差以顯示茶色,斗茶活動中首選建窯黑釉兔毫盞(圖14)。

從明代開始,飲茶方式一改唐宋時期的碾茶、煎煮的方法為沸水沖泡的瀹飲法,被后人譽為“開千古飲茶之宗”。飲茶方式的改變,使茶具發生了一系列的變化。明清士人推崇飲茶時“天趣悉備”的自然美,古樸雅致的紫砂茶具(圖15)正與這種茗飲風尚相契合。此外,文人墨客常作詩品茗,并在茶具上題字刻畫,特別是乾隆御制茶具(圖16),融詩、書、畫、印于一體,極大地提升了茶具的藝術韻味。

三、琳瑯美器

飲食器具是中國古代飲食文化的重要組成部分。從新石器時代出現最初的食器,到歷代發明的陶制、金屬制、瓷制飲食器具,無一不見證了中華文明的發展歷程。中國歷代飲食器具在講求實用的同時,還始終貫穿著人們的審美觀念。彩陶的古樸之美,瓷器的清雅之美,銅器的莊重之美,漆器的秀逸之美,金銀器的輝煌之美,玉器的瑩潤之美,都給使用者帶來美好的享受,“美食配美器”,此之謂也。

作為食具使用的陶器,伴隨人類飲食生活的時間最長。新石器時代的先民們廣泛制作和使用陶制食具。這些食具往往是陶器中最精致的產品,傾注了先民們的巧思。大量精美的彩陶(圖17)和黑陶飲食器具體現了非凡的造型能力和卓越的審美觀念。

商周至戰國時期是中國古代青銅文化的鼎盛時期。考古發掘中出土了大量的青銅飲食器具,這些青銅飲食器具器型多樣、紋飾繁縟,尤其是猙獰的獸面紋(圖18),體現出一種神秘和莊嚴之美,是當時社會等級森嚴的象征。

中國漆器工藝是中華文化寶庫中一顆璀璨奪目的明珠。從新石器時代開始,人們就認識了漆的性能并用以制器。從戰國時期開始,漆木制飲食器具流行起來,其制作工藝十分精湛,在器型和紋飾上,都顯示出纖巧、活潑、清新的審美風格。

展覽中的朱漆皮胎彩繪葫蘆式餐具盒遍身朱漆彩繪(圖19),上方是折枝牡丹,下方是龍戲珠,兩相扣合,便是一幅二龍戲珠圖。內含大盤、小盤、圓碟、海棠花口碟、酒杯、飯匙等各式餐具,精美異常,為古代漆木制飲食器具中的精品之作。

瓷器的發明是中華民族對世界文明的偉大貢獻之一。早在商代,中國就出現了原始瓷器。漢代完成了原始瓷器向標準瓷器的過渡,此后制瓷工藝水平和產量不斷提高,為后來瓷制飲食器的盛行奠定了基礎。瓷制飲食器具有經久耐用、便于清洗、外觀華美、成本較低等特點,所以很快取代其他材質的飲食器具而成為中國人飲食生活中的主要用器。“南海一號”古沉船是宋代古沉船中保存最完整的遠洋貿易商船,其船載瓷制飲食器具(圖20)囊括了宋代海外貿易瓷器的主要窯系品種。這些瓷器做工精美,體現了宋代海外貿易瓷器生產的最高水平,也是中國古代飲食文化輸出的重要實證。

在中國古代社會,金銀制和玉制飲食器具多為社會上層使用的奢侈品,使用范圍相對狹窄。唐代金銀業有較大的發展,加之外來風氣的影響,使得這一時期金銀飲食器具的制造達到鼎盛時期。展覽中的乾符三年光啟宮銀漏勺(圖21)柄部鐫刻的文字是:“光啟宮乾符三年正月改造晟鏤,壹枚重貳兩叁錢叁字。”光啟宮,是長安苑中的一個宮殿,據史籍記載,黃巢兵敗后,曾經將長安城放火焚燒,唯獨光啟宮幸免于難。“乾符”是唐僖宗李儇的年號,“乾符三年”為公元876 年。漏勺本是尋常的飲食器具,但作為皇宮用器,無論器型、紋飾,都力求精致華美,此器即為明證。

宋元明清時期,玉制飲食器具種類增多,大多屬于宮廷用品,一些器皿的用途發生改變,變成用于陳設的藝術品。展覽中的玉雙鳳耳杯(圖22)內壁光素無紋,外口沿飾回紋一周,外壁兩側各透雕一鳳為耳,鳳口銜杯沿,展雙翅與杯壁相連。雙鳳尾貼附于杯身,形成器物上的圖案花紋,為明代早期宮廷用器。

四、鼎中之變

火的使用使遠古先民脫離了“茹毛飲血”的飲食生活,從生食到熟食的轉化是人類發展史上一個重要的里程碑,可以說是人類飲食文化的起點。俗話說“水火不容”,但智慧的中國古代先民卻在烹飪上實現了“水火相成”:只要讓水、火之間有一層薄薄的隔離,它們就能共存相成。

中國古代烹飪技法包括蒸、煮、炒、膾、炙、煎、熬、羹、炮、爆、脯、臘、醢等,多達數十種,可謂世界之最。其中,蒸和炒,都是中國人的獨創。近代西方人有了蒸汽鍋爐以后,也利用蒸汽來蒸熟食物。但是炒法,至今仍為中國人所獨有。

釜、鼎、鬲、甑等首批被發明出來的炊具決定了中華民族數千年來的烹飪技法以蒸、煮為主。“粥”的篆字:“米”字下面一個鬲,兩邊的“弓”,表現的是水汽彎彎曲曲的形狀。這個篆字生動地表明新石器時代的陶鬲是煮水煮粥的利器。展覽中的扁足陶鼎(圖23)鼎下的三足呈魚鰭狀,且外側向外弧出,增加了鼎的穩定性。這種造型使鼎腹內炊煮的食物不易溢出。

陶釜在單獨使用時比較適于煮食,后來人們在有些釜的上部放置一個底部帶許多孔眼的甑(相當于現在的籠屜),釜就兼具蒸食的作用了。由鬲和甑兩部分組成。如鬲、甑分別鑄造,使用時臨時組裝,即為分體,其優點是便于拆卸,可以任意搭配組合;將鬲和甑鑄接在一起而整體使用的,則為聯體,聯體較分體更加穩定堅固。我國的蒸法發展到先秦時期已達到相當高的水平。河南安陽殷墟婦好墓出土的分體(圖24)可以同時蒸制3 種相同或不同的食物,頗適合王室的大型祭祀或宴享的需要。

灶是古代重要的烹飪設備。通過長期的實踐,原始先民發現了解決火塘火勢分散、燃料消耗大等缺陷的方法,那就是將三腳架空當圍起來,留下灶口和上部出煙口,這樣既能防火控火,又能使火勢集中。于是,原始的灶就出現了。在漢代,人們對灶(圖25)極為重視,認為灶為“生養之本”。西漢早期的灶面往往只有一個大灶眼,西漢中晚期至東漢時期,灶面面積逐漸增大,有的灶眼擴大到3 ?5 個,灶面上模印出各種食品和炊事用具,裝飾更加復雜。元代的灶與現代農家灶具形制差別不大。福建將樂縣元墓壁畫顯示灶上架有兩鍋,左邊的鍋上置木蒸桶,右邊鍋臺旁置有小罐、缽。灶前有燒火人坐的小木凳,凳左邊擱置有夾火鉗、捅火棍等用具。

膾炙人口這個成語表明,“膾”和“炙”是古人公認的美食。膾指的是“生肉片”(主要是生魚片),炙指的是烤肉。中國國家博物館收藏4 塊描繪宋代廚娘備宴場景的磚雕,其中一塊描繪的就是廚娘斫鲙(圖26)的場景:只見廚娘衣著講究,梳著高高的發髻,袖子挽起,正在專心致志地斫鲙(即將生魚切成薄片)。從磚雕的內容看,這位廚娘似乎正在為主人精心準備宴會的“重頭菜”—生魚片。古代有以烤肉佐酒的飲食習慣。漢代銅烤爐(圖27)為時人用于烤肉的器具,使用時,爐內放炭火,爐上放置肉串或大塊肉。

中國人吃火鍋有著悠久的歷史,考古資料表明火鍋的出現可追溯至西周時期。展覽中的“清河食官”銅染器(圖28)即可視為漢代的迷你小火鍋。“染”指的是豉、醬類的調味品。漢代人習食較燙的調料,所以需用染器不斷地給調料加溫。由器物銘文可知,這是出自西漢時期清河國(位于今山東、河北一帶)的食具。三足錫火鍋(圖29)為滿族傳統的火鍋,器中間的圓柱內用來盛放炭火,周邊放水。炭火加熱后,在開水中將肉片邊涮邊吃。這種器皿及涮鍋子食法至今仍流行于中國北方地區。

展覽中的雙耳帶蓋炊具組合為科舉考場考生所用的便攜炊具,包含蒸鍋、炒鍋、茶爐等,造型小巧,設計精妙。炒是中國乃至世界烹飪史上的大事,有學者認為中國最早的一例炒菜是南北朝時期的炒雞蛋。“炒”與中國人的日常生活十分密切,很多詞匯中都包含“炒”字,如“解雇”被稱為“炒魷魚”,又如“炒股票”“炒基金”“炒房”等,通過買賣的翻動達到資產增值,用炒菜做比喻,非常形象生動。

五、禮始飲食

“夫禮之初,始諸飲食”,作為中國古代文明象征的“禮”,首先是建立在飲食的基礎上。飲食前必先祭拜祖先和神靈的習俗,自新石器時代產生以來,至商周時期愈演愈烈:從飲食禮器名數組合到使用中表現的禮儀,從肴饌品類到烹飪品位,從進食方式到筵席宴饗,無一不強調著等級之序次。先秦時期的典籍對于飲食禮儀有著詳細敘述,很多禮儀對后世產生了極其深遠的影響。

飲食器具在商代就已經禮制化,西周時期形成了嚴格的列鼎列簋制度,春秋時期繼承了西周的禮制并進一步深化。《左傳》曰:“信以守器,器以藏禮。”就是說有某種威信,就能保持其所得器物,而這些器物又能表示出尊卑貴賤,體現當時之禮,表明各級貴族身份與等級的高低。

春秋時期各地墓葬出土的青銅禮器組合(圖30),就是各個階層身份與地位的標志。

盤(圖31)是中國早期飲食文化中不可分割的組成部分,商周時期的用餐習慣是用手直接抓取食物,因此貴族非常注重飲食衛生,餐前要用匜或盉沖洗雙手。匜與盉都是用于盥洗的盛水器皿, 是半開敞式,而盉則是全封閉式結構。

先秦時期的典籍對進食之禮有著詳細的規定。古代的飲食活動中,人們普遍遵循著禮的規范,處處體現著尊卑等級的差別,這對謙恭禮貌、尊賢敬老風氣的形成有著顯著的作用。一些進食禮儀如吃飯時長者優先、講究吃相、用筷姿勢規范等優良傳統一直沿襲至今。

刀叉并不是西方人的發明,中國人早在新石器時代已開始使用。同餐勺一樣,起初都是以獸骨為材料制成。在距今約5000 年的青海同德宗日遺址中出土過迄今為止最早的餐叉。先秦時代將“肉食者”作為貴族階層的代稱,餐叉在那個時代可能是上層社會的專用品,并未十分普及。普通民眾因為食物中沒有肉,所以用不著置備專門食肉的餐叉。與筷子和餐勺相比,餐叉的使用并沒有形成經久不變的傳統。

在琳瑯滿目的進食器具中,最能體現中國飲食文化特色的是筷子,這種與中國美食相伴而生的進食工具,是中華飲食文化的重要標志。從考古發現看,筷子的使用可能已有5000 年上下的歷史。筷子( 圖32) 的名字經歷了“梜”“箸”“筷”的歷史演變,其質料、形制也從厚重粗劣向輕巧實用的方向發展。作為進食器具,筷子的主要功能是烹飪和助食。此外,還有占卜、裝飾、促進身體協調和開發智力等功能。中國是禮儀之邦,小小的筷子包含著吉祥的隱喻,也有著不容忽視的使用規范和禁忌。作為中國人最偉大的發明之一,筷子的影響力輻射至全世界,成為中華優秀傳統文化的代表之一。

受到石器時代穴居遺風的影響以及住宅普遍低矮等原因,隋唐以前的人們習慣席地而食(圖33),或憑俎案而食,實行的是人各一份的分餐制,這種飲食方式被朝鮮半島和日本繼承了。隋唐以后,隨著室內高度的提升,桌、椅等高足家具的出現以及烹飪技術的發展、肴饌品種的增多,人們圍坐一桌共同進餐的合食制(圖34)逐漸取代了分食制。由分食制向合食制的過渡,人們的飲食方式已經發生了劃時代的改變。

中華飲食既是一門科學,又是一種獨特的文化藝術。人們在追求色、香、味、形、器統一的同時,又講究美食與良辰美景的結合、宴飲與賞心樂事的結合,并把飲食與美術、音樂、舞蹈、雜技等藝術相結合,從而很大程度上促進了文化藝術的發展。

音樂、舞蹈是伴隨著遠古先民的飲食活動而出現的。遠古時,當人們獲得了豐收,以及獵取了美味以后,常常設慶功喜宴,載歌載舞。通過演奏樂器而發出美妙動聽的音樂來助興的現象也源遠流長。早在夏代以前就有飲食活動中擊鼓奏樂的習俗,所謂“鐘鳴鼎食”(圖35),即周天子在宴飲活動一邊聆聽著樂工擊打編鐘、編磬的樂曲,一邊享受著盛放在鼎簋中的各種珍饈美味。除了一般的歌舞表演以外,古人在宴會場合的助興藝術文化項目還包括百戲、酒令、投壺、雙陸棋、捶丸等。《怡紅夜宴圖軸》(圖36)描繪的是《紅樓夢》中怡紅院群芳夜宴場景。據書中所述,寶玉生日那天,怡紅院丫鬢們湊份子為寶玉祝壽,請來黛玉、寶釵、探春、湘云等人,大家一同飲酒行令作樂。所行酒令為“占花名令”,令籌上寫有花名及一句詩詞,下面標明飲酒之法,掣到籌者只需按籌上說的辦即可。這種酒令簡單易行,為宴飲活動增加了趣味性。