龍山文化蛋殼陶探析

郭云菁

“蛋殼陶”,或稱作薄胎高柄杯、蛋殼高柄杯,是龍山文化的代表器物,在造型藝術上有“黑如漆、亮如鏡、薄如紙、聲如磬”的美譽,是史前制陶業巔峰時期的產物。

龍山時期的蛋殼陶,是由大汶口文化晚期的黑陶高柄杯沿襲和發展而來,但在陶胎的薄度、器形和紋飾上面都有所突破。大汶口晚期的黑陶高柄杯(圖1)雖未被劃入“蛋殼陶”的序列,但因其與龍山蛋殼陶一脈相承,其造型和工藝特點是龍山蛋殼陶的母型,在陶瓷史上也占據有重要的地位。

一、時空框架

龍山文化因山東歷城縣(今章丘市)龍山鎮城子崖遺址的發現而得名,是新石器時代晚期的重要考古學文化。龍山文化類型眾多且分布廣泛,文化內涵極為豐富。嚴文明先生將龍山文化所處的距今5000 ?4000 年的時期統稱為“龍山時代”,是中國史前時代的重要組成部分。

蛋殼陶僅見于山東地區的典型龍山文化遺址中,分布范圍在今濰坊、臨沂、淄博和青島一帶,北部為膠萊平原,濰河、白浪河、彌河的沖積地區;南部分屬沂蒙山區的丘陵地帶。

二、形制特征

蛋殼陶一般由盤口、杯部、器柄和底座四部分組成,厚度平均為0.5 毫米,口沿部最薄處可達0.2 毫米,柄部和底座陶胎略厚,厚約1 ?2 毫米,方便承重。器物一般高約10 ?25 厘米,重約50 ?70 克,最重的也只有100 克。

蛋殼陶杯的形制有一個不斷演進和發展的過程,依照目前所發現的相關資料,現將其演變規律總結如下:

1. 陶胎從薄到厚;2. 口部從碟形口變為盤形口,再發展為盆形口;3. 杯身由鼓腹變為直腹,再變為斂腹,最后到雙折腹;4. 杯底由圜底到尖底;5. 杯身與器柄的銜接,從有明顯界限發展為杯體嵌入器柄中;6. 柄部由細到粗,再由粗到呈直筒形,又由直筒形變細;7. 柄部由以鏤孔為主變為以凸棱為主,鏤孔由少至多再變少,直至消失,凸棱則是由少變多;8. 底座由微喇小圈足到大圈足。

具體的形制研究,山東大學欒豐實根據柄部的變化,將薄胎高柄杯劃分為11 式③,該劃分方法最為典型。通過分析龍山文化蛋殼陶杯的演變過程,對考古研究和其他諸多價值的討論都大有裨益。

三、考古價值

蛋殼陶存在的時間跨度長達千余年,始自大汶口文化晚期,在龍山文化中期達到鼎盛,斷燒于龍山文化晚期。

作為一個典型的標尺,蛋殼陶可用來界定各遺址文化層的相對年代。

在文化價值上,主要集中在喪葬祭祀禮儀和社會分化兩方面。

蛋殼陶主要出土于墓葬,且大多不與其他遺物混放,多數放置于墓主人的頭、腳或上肢一側的顯著位置。蛋殼陶的價值較高,多出自較大型的墓葬中。諸城呈子遺址二期文化的87 座墓葬中,有10 座墓有出土了11 件蛋殼陶。

該遺址有8 座墓用豬下頜骨隨葬,與蛋殼陶同出的占4 座,最大墓M32 出土有13 件豬下頜骨和2 件蛋殼陶④。在當時社會里,豬下頜骨象征財富,證明蛋殼陶同樣是地位和身份的象征⑤,可看出社會階級分化的現象,與私有制和商品交換的產生相對應⑥。

蛋殼陶多出土自墓葬,器小胎薄,非實用器,是具有象征意義的陶禮器,專供權貴階層使用。可知當時已經有喪葬制度存在,并且有專屬的隨葬品套組。在龍山文化陶禮器組合中,蛋殼陶與白陶鬶是最為典型的兩類陶禮器,高貴又簡潔的黑與白,寄托著先民的信仰,是當時祭祀禮儀的首選器物。當時酒主要應用于祭祀,龍山文化磨光黑陶組合(圖2)的器型多數為酒器,例如蛋殼陶(圖3.1、圖3.2)就與用酒祭祀高度相關,跟商代遺址中多出青銅爵是同樣的道理。

四、工藝價值

制作蛋殼陶的陶土,取自于古河床的細泥,經反復淘洗和翻搗攪拌而調成,坯泥細膩均勻,純凈不含雜質。⑦陶土的品質確保了坯體的穩定性和可塑性。

薄胎是蛋殼陶杯的一個最重要的工藝特征,從器物盤口、腹部和器底部分的細密輪紋可知,是快輪加工制成,如此精致的薄胎器物,應是采用簡單且實用的動力傳遞設備,以確保精密性和穩定性。輪制出坯體后,再對其進行刮磨。先分別制作蛋殼陶的各部位,再加以套接或粘結成型,對制作、粘合技術的要求極高,胎體極易報廢。更別提還需在胎體上進行剔刻、劃花和鏤孔,精湛的工藝水平可見一斑。

蛋殼陶的燒造工藝也特別關鍵,由于其重量極輕,需要借助窯具匣缽燒造,先將陶窯預熱,再將器物放入⑧。開始燒制時,火力要柔和,然后再逐步加大火力,確保窯溫逐漸上升直至燒成,燒造溫度大約在8 0 0 ?1 0 0 0 ℃ 之間。

漆黑發亮的蛋殼陶普遍采用滲碳著色工藝,其燃料是含有少量油性的粟的糠皮,能提升器物的光潔度。中國社科院考古研究所對膠縣三里河遺址出土的4 件蛋殼陶杯殘片進行了檢測,發現蛋殼陶片的吸水率極低,與瓷器的吸水率相似⑨,足見制陶工藝的水平高超。

對蛋殼陶器表進行反復磨光(又稱砑光),令反光物質顆粒呈同向排列,使反射的光線呈平行反射,所以會呈現出金屬般光澤。經過處理后,器表形成了光潔、致密的保護層,使得器物歷經數千年而依舊光亮如新。

五、美學價值

考古學家梁思永高度認可蛋殼陶的價值,稱只有最優良的宋代瓷器才可以與之相媲美⑩。

蛋殼陶色澤內外透黑且帶有金屬光澤,而黑色給人以典雅高貴、大方穩重、深沉內斂之感(圖4),對照龍山時代的社會分化現象,使用黑陶是地位和身份的體現。同時,作為禮器的黑陶也賦予了巫術占卜等祭祀活動以神秘的色彩。

蛋殼陶造型和諧流暢,風格明快簡約,不以紋飾為重。加上其細膩的胎質和勻薄的器壁,體現出雅潔之韻和靈動之氣。

裝飾上,重在精致簡潔,以弦紋、竹節紋和凹凸紋居多,其中竹節紋的制作是在0.5 毫米左右厚的坯體上手工制作,既要均勻又要保持胎體厚度一致,水平空前絕后,對后世藝術發展有極大的影響,被商周時期器型復雜的青銅器承襲為基礎裝飾。

鏤孔技藝特別細致,在厚度不到1 毫米的坯體上鏤刻出規則的圖形,不得不佩服設計師獨具的匠心。鏤空有圓形、楔形、菱形、三角形、水滴形等形狀;孔徑大小一致,孔之間排列規整有序,充滿秩序的美感;器物背面也處理的干凈整潔,鮮少有剔除物堆積于器身內的情況。

集精美的裝飾藝術與高超的制作工藝于一體的蛋殼陶,這是古代東方藝術寶庫中的藝術瑰寶之一。蛋殼陶對于后代陶瓷業的發展影響深遠,其形制傳承至唐、宋、金代,在定窯、耀州窯和磁州窯系的瓷燈中還可見到相似的器形。

蛋殼陶從原始瓷器的粗大笨重之中脫穎而出,一枝獨秀,不但空前而且也絕后,為后世發展陶瓷業奠定了美學基礎與價值。蛋殼陶作為中國陶瓷史上極其重要的一環,應深入系統地對其進行研究和保護。

圖5 中蛋殼陶距今約4000 ?4500 年,山東日照東海峪龍山文化遺址出土,現藏于山東博物館。該陶杯高26.5 厘米,重93 克,泥質黑陶,器壁薄如蛋殼,表面烏黑光亮。大侈口,深腹,腹中部有弦紋裝飾,圜底;細管狀高柄,柄中部有一段凸起呈鼓腹狀,內部中空,表面裝飾細密又整齊的鏤孔;柄底端接圈足底座。柄中部的鏤空鼓腹內置陶丸一粒,杯子晃動時,陶丸碰撞腹壁會發出清脆的響聲,杯子站立時,陶丸落定能穩定重心,足見工匠的巧思。整個器形起伏變化中富有韻律,整體造型輕盈挺拔,美妙絕倫,堪稱絕代之作。

六、收藏價值

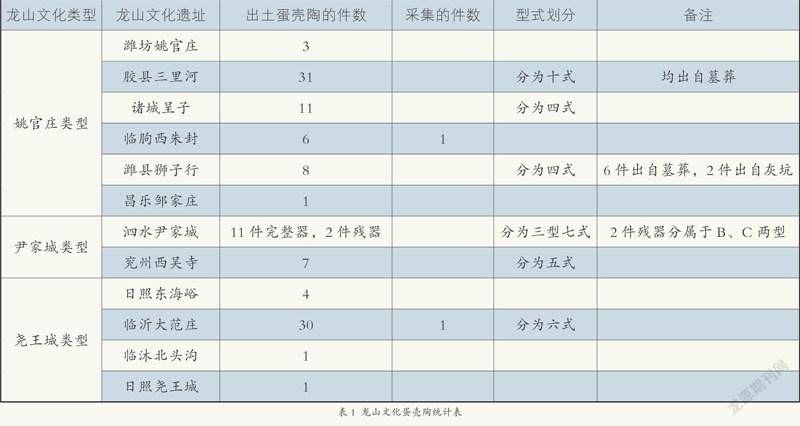

據不完全統計,蛋殼陶僅見于典型龍山文化的姚官莊類型、尹家城類型和堯王城類型三個類型。目前所能收集到的數據資料中,蛋殼陶共計118 件,其中包括2 件是采集而來(表1)。

由此可知,存世的蛋殼陶數目極少,且多收藏于博物館和文物考古研究所,完整的器物比歷代官窯瓷器還要稀少,存在著潛在的市場需求。現代人也對蛋殼陶進行了仿制,但往往因急功近利,出發點與古人截然不同,仿制品難以與真品相比擬,應多看真品總結經驗以提高鑒別能力。

在辨別蛋殼陶的真偽方面,應該注意陶土的區別,蛋殼陶的陶泥取材于古河床年久沉積的細泥,土質無比細膩,歷經多道制作工藝而不變形和破損,可謂上乘之料,是現代人無法仿制的;對于蛋殼陶的造型和制作工藝必須了熟于心,仿制器器形呆板,拘泥于外觀而無法模仿當時制作者的流暢自然、渾然天成的技藝,缺乏靈動輕雅的神韻。

現今,黑陶制作工藝是非物質文化遺產的重要組成部分。在山東省內,以淄博、章丘和齊河地區為主的一批陶藝大師,一直在創作蛋殼黑陶藝術品,對于傳播陶瓷文化,弘揚民族藝術意義重大。