張淮等造銅鐘考析

曹靜

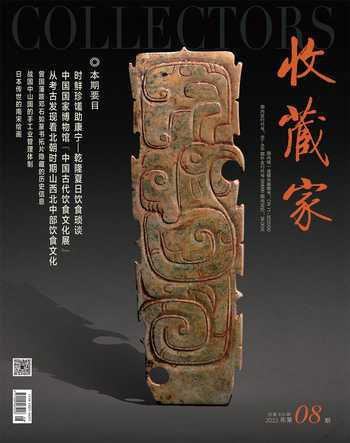

張淮等造銅鐘(圖1),鑄造于明正德十五年(1520),鐘體通高124、口徑77.5 厘米,重量約為276 千克。鐘體保存基本完整,由太監捐資所鑄。此鐘鐘鈕(圖2、圖3)為兩只背靠背的蒲牢造型,龍首向下低垂俯瞰,龍頭有雙角,龍角間有須髯至龍脊。雙眉濃密,龍眼圓睜,炯炯有神。面部兩側各有兩縷龍須延伸至龍角。龍鼻呈三角形,兩側有龍須,嘴下頜部位有一縷須髯。兩只蒲牢背脊龍紋依稀可見,雙龍共捧一火珠。蒲牢前肢粗壯有力,龍爪與鐘體渾鑄,緊緊附著在鐘體頂部,爪有5 趾,趾關節處飾有魚鱗紋,趾頭為弧狀的三棱錐形。龍的腳趾亦有龍須,飄然若動。鐘肩(圖4)飾蓮瓣一周18 朵,內鑄有三遍“南無阿彌陀佛”咒語。鐘腰以三細兩粗五道凸弦紋將鐘體分為上、下兩部分,各有四區,區內鑄有袈裟紋。鐘體上部飾以4 個牌位,分別鑄“皇帝萬歲萬萬歲”“司禮監太監張淮”“御用監太監丘聚”(圖5)“大明正德十五年月日造”(圖6);鐘體下部鑄有牌位“司禮監右監丞閻綬”(圖7)。鐘體鑄有311 位太監等官姓名,鐘裙部飾以浮雕式龍紋及波浪紋。八耳波狀口,平均分布4 枚撞鐘月。

一、鐘上宦官

張淮等造銅鐘是由宦官集資鑄造的具有明代時期特點的一口銅鐘。此鐘由司禮監太監張淮、御用監太監丘聚等311 位宦官共同捐資鑄造。

鐘上司禮監太監張準、太監郭彬還捐資鑄“天寧寺銅鐘”(1525,圖8)。

鐘上鑄太監陳奉還參與捐資鑄“保明寺銅鐘”(1572,圖9)。

鐘上鑄太監王誠、張喜、王雄、劉升、劉保、楊奉還參與捐資鑄“衍法寺銅鐘”(1513)(此鐘已不存,鐘拓片現藏于國家圖書館)。

鐘上鑄太監王聰還參與捐資鑄“天寧寺銅鐘”“明正德七年三十五佛名鐘”(1512,圖10)。

鐘上鑄太監劉洪還參與捐資鑄“黃村寺銅鐘”(1533,圖11)。

明朝宦官鑄鐘之多,超越了以往歷代,這除了與明朝宦官專權有關外,還有一個重要的因素—宦官與君主的關系。①鐘從最早的報時工具發展到象征著權力、地位以及宗教法器,其歷史地位發生了改變。《禮記·緇衣》:“上好是物,下必有甚者矣。”君主愛好某物,居其之下的人必更為愛好。宦官作為伺候在皇帝左右最為親近之人,如君主視為重要的器物,必然也會被宦官視為至寶,想盡一切辦法得到。

在張淮等造銅鐘上,鑄有御用監太監丘聚。他與劉瑾、馬永成、高鳳、羅祥、魏彬、谷大用、張永等幾個曾經侍候過太子,得到武宗寵幸的大太監結成了新的權宦集團,人們慣稱之為“八虎”,丘聚為“八虎”之一,正德元年(1506)掌管東廠。②八虎之一的谷大用也曾捐資鑄造了一口谷大用造銅鐘(1510),此鐘現懸掛于北京白云觀玉皇殿內。

從北京遺存明代古鐘發現,宦官捐資鑄鐘現象非常普遍,多為宦官單獨或集資而鑄,其用途大都是捐助給寺廟使用。

二、宦官鑄鐘緣由

大鐘寺古鐘博物館藏有14 口明代宦官所鑄古鐘:法華寺銅鐘、守陵官員鑄銅鐘、明正德七年三十五佛名鐘、明正德八年三十五佛名鐘、張淮等造銅鐘、天寧寺銅鐘、黃村寺銅鐘、摩訶庵銅鐘、黃錦等造道鐘、李淮鑄銅鐘、太監鑄道教銅鐘、保明寺銅鐘、彌勒庵銅鐘、魏忠賢造銅鐘等。這14 口明代銅鐘鑄造精美,且保存完整,體現出明代宦官鑄鐘獨有現象。究其緣由可以從以下幾方面分析:

(一)宗教信仰

宗教的主要特點就是使人們相信在現實生活世界以外存在有一種可以主導自然和人類禍福吉兇的神秘力量,使人產生敬畏和崇拜的思想感情,并由此引申出具有各個宗教特色的信仰體系和宗教儀式。③

明朝建立之初,根基未穩,其統治者借鑒前朝君主統治的興衰經驗和教訓,從深層次上對百姓進行統治,利用宗教來維護和鞏固統治地位。明朝的宗教包含了佛教、道教、伊斯蘭教、天主教以及民間的秘密宗教等。其中,佛教和道教流傳最為廣泛,占據主導地位。明太祖朱元璋早年顛沛流離,曾入寺為僧,因此對佛教非常重視。明太祖在位的三十一年里,設善世院,高其品秩;大量征召名僧到南京,咨問佛法;派遣僧人出使,建立健全僧官體系;頻繁舉辦佛法會,編集、刊刻大藏經;普給度牒,許令僧人自由傳教;招諭、封授西藏等地藏傳佛教上層僧人。④

明成祖朱棣皇帝登基之后,為彰顯大國風采,下令鑄造了舉世聞名的永樂大鐘。此鐘鐘體內、外壁均鑄滿了經書和咒語。如《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》《大悲總持經咒》《佛頂尊勝總持經咒》《妙法蓮花經》《金剛般若波羅蜜經》等共計23 萬余字,好似一部佛教經典,供世人誦讀。明朝初期,帝王對佛教的提倡和保護,對中后期宦官崇信佛教起到了極為重要的影響。

宦官對于宗教的信仰主要體現在修建寺廟方面。從北京地區宦官修建寺院數據統計分析,明代宦官參與重修或新建寺廟數量累計達250 余座(包括城內和京郊),這僅僅是能在地圖上可見數量。實際上,明朝宦官修建寺廟要遠遠高于這個數字,尤其是在明正德年間,以宦官為主體營建的寺廟數量接近40 座。宦官無后,在墓地建廟宇,讓僧者來庇護自己的墳塋,從而達到“為身后香火之供”的精神寄托。⑤

正德二年《最勝寺諭旨碑》(圖12)記載:“……故御馬監太監錢能逮事累朝,宣力中外,多著勞績,其葬地在通州安德鄉,旁有寺曰最勝,已命僧錄司左覺義定寶……賜之護敕俾管業塋地,以奉香火……仍準撥與十頃,令最勝寺住持真誠,并錦衣衛指揮錢璋分耕看守,永奉香火及修理墳域等用……樵牧毀壞,特再降敕禁約,凡官員軍民人等敢有故錄違者,罪之如律,故諭。”

北京石刻藝術博物館《館藏石刻目》記載存有“丘聚太監墓地蠲免役稅敕諭碑”(圖13),碑建于正德二年,碑高205、寬104、厚27 厘米。碑文記載:“朕惟人臣能效勞……太監丘聚侍朕春宮……凡官員軍民諸色人等敢有不尊敕旨作踐侵占者必罪不宥故諭。”據碑文,御馬監太監丘聚買地置造墳田,皇帝諭官員軍民諸色人等不得侵毀,若敢有不遵者,必罪不宥,為此立碑。

《西山行》中曾描繪:“西山三百七十寺,正德年中內臣作,華緣海會走都人,碧構珠林照城郭。”此詩雖然有些夸張,但由此可見,正德年間宦官修建寺廟數量已達營寺之盛。

由此可見,明武宗對于宦官私建寺院現象,不僅不加責罰,相反,還賜護持敕諭。宦官專權在當時特定的歷史背景下,已得到皇權的庇護,可以任意忘形。這也從側面反映出明武宗時期,宦官修建寺廟的普遍性。鐘與寺廟是相輔相成的關系,有鐘即有寺,無鐘即無寺,因此從明代寺廟數量上是可以直接反映出古鐘數量。這些古鐘的遺存,也正是北京名剎古寺歷史的見證。

(二)祈福來世

由于宦官殘缺的生理所致,他們不得不把美好的愿望通過修建寺廟、捐資鑄鐘的方式,寄托于宗教信仰,以求來世得到福報。現收藏于大鐘寺古鐘博物館的法華寺銅鐘,鐘體除鑄有宦官姓名之外,另鑄“南無釋迦牟尼佛”“南無大勢至菩薩”“南無文殊師利菩薩”“南無地藏王菩薩”“南無觀世音菩薩”“南無普賢菩薩”的名號等。還有正德七年三十五佛名鐘、正德八年三十五佛名鐘均鑄有四大天王的名號。佛教認為四大天王是護法神、守護神、他們擔負著護佛、護法、護僧、護國、護眾生的職責。宦官們把佛名號鑄于鐘體之上,渴望通過以佛門敲鐘的方式,為自己祈福,把今生殘缺以及未能實現的愿望寄托于來世,求往生于西方凈土。

三、鐘體龍紋紋飾的特點

龍紋作為器物裝飾手法之一,其造型根據年代的不同,生產力以及文化背景的差異,會呈現出不同的造型特點。

在古鐘裝飾范圍內,龍紋的種類主要包括:云龍紋、海水龍紋、正面龍紋、戲珠龍紋、團龍紋、螭龍紋、夔龍紋、火珠龍紋、龍鳳紋等。

張淮等造銅鐘鐘體紋飾由龍紋、云紋、海水紋構成。在鐘裙位置飾有兩兩相對做騰飛狀的龍紋,共計8 條(圖14)。此鐘龍紋的整體形態較為飄逸,龍首微微向上昂首,目為側目,龍須向上飛揚,龍鼻雖長,但不向上翻,而是向前凸起,龍嘴呈閉合狀,龍身細長,橫向三彎,龍的前爪趾距亦較前朝增寬,為四爪龍。配圖為海水紋與云紋,云紋呈“如意”狀,云紋繼承了洪武時期的短腳如意、飄帶如意云。在海水上方,鑄有圓形撞鐘月,形成二龍踏海捧月騰飛圖案。

與張淮等造銅鐘云龍紋較為相似的還有明正德八年云紋銅鐘( 圖15),此鐘龍首亦為側面,眼為側目,龍須向上飛揚,龍嘴呈閉合狀,身體呈三彎橫向;龍爪趾距較大,為四爪龍。在鐘身上,鑄有“王”字狀云紋。但在鐘裙位置,云龍紋的配紋則為“如意”狀。

綜合分析,明正德年間古鐘云龍紋特點為:龍做駕云騰飛狀,或在云間起舞。體態細長,龍爪趾距加大,龍鼻雖長不上翻。與其他器物云龍紋相比較,存在一定異同。例如,在瓷器龍紋中,龍嘴呈現或閉或張狀,目為側目或雙目狀;而古鐘紋飾中的龍紋,多為閉合狀,龍首為側面,龍紋整體造型飄逸飛揚。

云龍紋始于唐宋五代時期,云龍紋作為古鐘上的一種紋飾,不僅貫穿整個明代,而且一直延續到清代,堪稱一種定型的紋飾。在構圖上以龍為主,云為輔,再配有海水、火珠等配紋。因此,古鐘上的云龍紋并不止云紋單一作為配紋,這一點或許與其他器物的云龍紋有所差異。

正德年間的瓷器上,云龍紋的云紋多為“壬”字云。如首都博物館藏的兩件明正德瓷器:黃地綠彩云龍紋盤( 圖16)和黃地綠龍碗(圖17),兩件器物的配紋均為“壬”字狀云紋。這種“壬”字狀的云紋在明成化年間的古鐘上出現過。如:明成化鎏金龍紋銅鐘(圖18)、明成化龍紋銅鐘(圖19)。這兩口鐘上,鑄有火珠龍紋和二龍戲珠紋飾,配紋為火珠紋和云紋。這一時期龍紋龍首向上,龍嘴上翹,龍須隨之飄揚,目為側目,龍爪為五爪,狀如圓輪,骨感較強,呈現出勁健之美。龍紋為成化年常見紋飾之一,與前朝相比差異并不明顯,配紋多以“壬”字云紋為主,但也出現了“如意頭”云紋,如明成化鎏金龍紋銅鐘。張淮等造銅鐘繼承了明成化“如意頭”云紋的特點,但其造型更為生動飄逸。

結束語

在中國古老而漫長的封建歷史河流中,宦官捐資鑄鐘行為逐漸形成。張淮等造銅鐘作為明代宦官鑄鐘代表作之一,不僅體現出明代宦官捐資鑄鐘的獨特現象,更推動了古鐘鑄造工藝的發展。根據其鑄鐘緣由以及鑄造紋飾,從側面反映出明正德年間的社會風氣和美學風格,具有較高的文物歷史研究價值。