鄭氏手法結合粘膏支持帶治療我國高水平體操運動員三角軟骨盤復合體損傷的療效觀察*

鮮明,劉舒,葉銳彬△,鄧水平,徐艷

(1.成都體育學院附屬體育醫院,四川成都610041;2.國家體育總局運動醫學研究所,北京100061;3.成都體育學院,四川成都610041)

三角纖維軟骨復合體(Triangular fibrocartilage complex,TFCC)在腕關節的屈、伸、橈偏、旋前、旋后過程中分擔負荷,起到了穩定橈尺遠側關節和尺腕關節作用[1,2]。腕關節極度背伸狀態下旋前或旋后范圍過大,造成下尺橈關節分離,易使腕部三角軟骨盤受到擠壓和磨損,多主要表現為腕尺側區域疼痛,特別是腕關節旋前或旋后時,疼痛尤其明顯[3]。本文以國家體操隊腕部三角軟骨盤損傷運動員為研究對象,應用鄭氏手法結合粘膏支持帶進行6周聯合治療,采用疼痛視覺模擬量表和Robbins腕關節評分治療前后對比評價治療效果,以期為高水平運動員腕部三角軟骨盤損傷治療和功能恢復提供新的治療策略和依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 中國國家體操隊一線隊腕關節三角軟骨盤復合體損傷運動員16名,均為國際級和國家級運動健將。男運動員10人,女運動員6人。年齡16~25歲。其中左腕7例,右腕9例。

1.2 納入標準 參考《實用運動醫學》腕三角軟骨盤損傷的診斷標準[4]:患側腕尺橈關節及腕尺側疼痛,前臂旋轉痛,患腕握力減弱;腕關節韌帶損傷者可出現關節松弛感;三角軟骨板損傷者可出現腕部彈響及關節絞索的癥狀;X線檢查存在明顯的下尺橈關節脫位可在側位片上看到尺骨頭向背側移位;腕關節造影提示有三角纖維軟骨破裂的跡象;MRⅠ檢查可明確診斷。

1.3 治療方案

1.3.1 鄭氏推拿及正骨手法 患者取端坐位,術者輕手法揉、捏患者前臂掌尺側肌肉,點按鄭氏傷科經驗穴前正、筋舒、上府穴。患者患側上肢前屈近90度,同時外展45度。前臂處于旋前位,手背向上,患者肘關節放松狀態。助手立于患者肘關節側后方,雙手握持患者上臂中部,術者站于患側前方,雙手虎口相對握住患者手掌,雙側拇指放于腕背側頭狀骨處,在助手幫助下進行腕關節適度拔伸牽引,在維持牽引同時術者將腕關節輕柔抖動2-3次,后將患者腕關節屈曲至最大限度,回到背伸位過程中同時術者雙手拇指用力按壓患者頭狀骨,最后雙手掌擠壓患者腕關節掌背側,并合抱下尺橈關節[1]。手法操作后即用粘膏支持帶固定腕關節。

1.3.2 粘膏支持帶 訓練后立即冰袋冰敷患處10-15 min,訓練期間使用粘膏支持帶(護力特品牌)由腕背橈側向尺掌側施加輕度拉力粘貼并固定,粘膏支持帶覆蓋腕關節上下各約1cm范圍。并囑隊員及教練減少手腕支撐及支撐下旋轉動作。

1.4 療效評價方法

1.4.1 疼痛視覺模擬評分(visual analogue score,ⅤAS),采用由10格組成的連續直線來評估個體疼痛的主觀感受,分值范圍0~10分,分值越大表示疼痛越嚴重。

1.4.2 治療效果評價 依據功能查體和ⅤAS評分,將鄭氏手法結合粘膏支持帶治療效果分為:痊愈:腕部疼痛消失,訓練無影響,訓練后無腕部疼痛不適癥狀,旋轉擠壓試驗陰性,ⅤAS評分為0分。顯效:腕部疼痛基本消失,訓練后略有痛感,旋轉擠壓試驗疼痛減輕,0分<ⅤAS評分<4分。無效:腕部疼痛癥狀無改善,無法訓練,旋轉擠壓試驗陽性,4分≤ⅤAS評分≤10分,“彈響”、“假交鎖”情況加重。

1.4.3 Robbins腕關節評分根據腕關節疼痛(0~4分)、腕關節的活動及力量(0~2分)、職業(0~2分)、患者對手法治療的滿意度(0~2分)進行評分,滿分為10分[5]。分級標準:優10分,良8~9分,可6~7分,差5分或以下,所有患者均在治療后6周進行功能評定。

1.5 數據處理 所用數據均以“均數±標準差”(Mean±SD)表示。數據統計使用SPSS 22.0統計軟件包和Graphpad Prism 6進行處理,治療前后對比采用配對樣本t檢驗。以α=0.05為檢驗水準。

2 結果

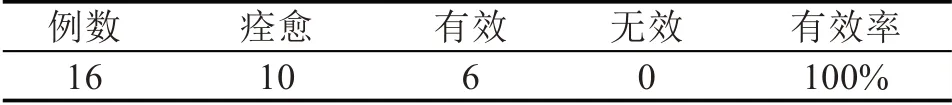

2.1 總體治療效果 治療患者均于國家體操隊訓練期間復診隨訪,隨訪觀察時間6-10個月。根據以上所述療效標準評定治療效果,治療結果痊愈10例,顯效6例,有效率100%。

表1 鄭氏手法結合粘膏支持帶的總體治療效果

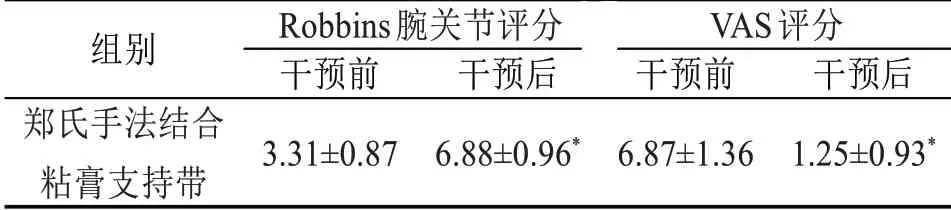

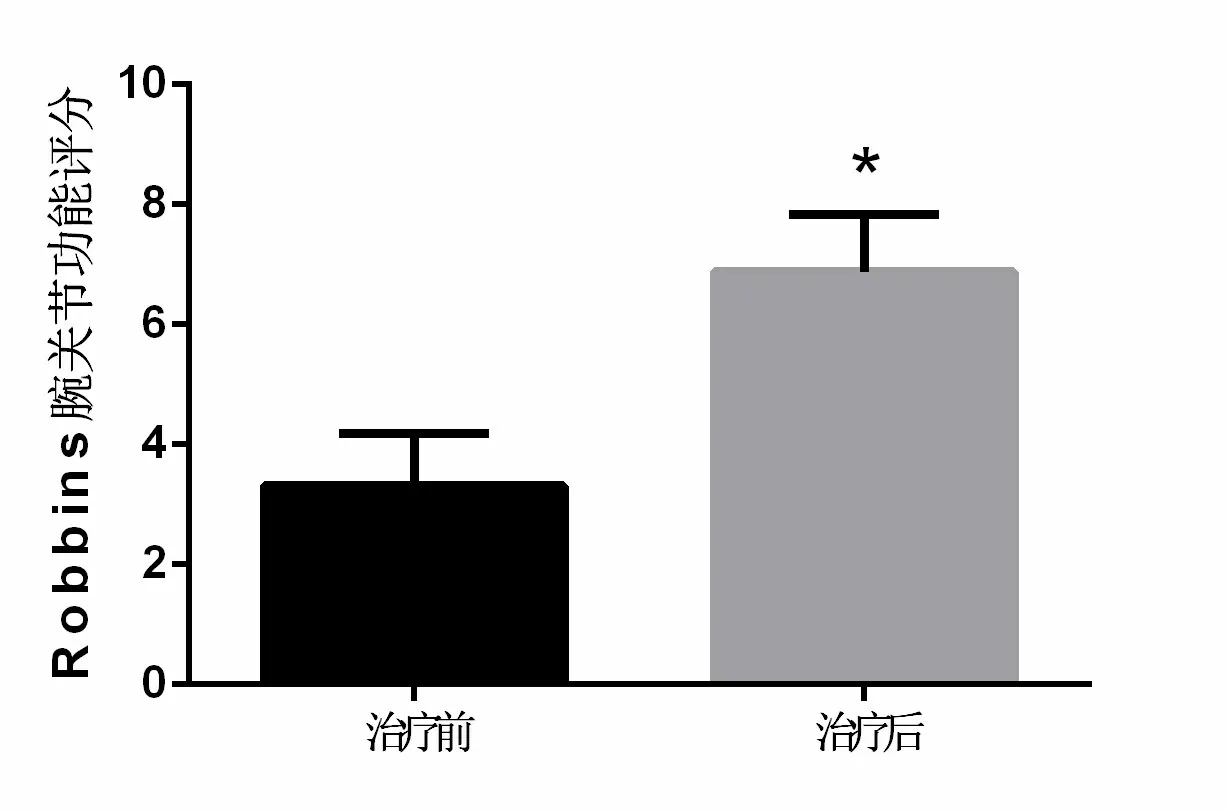

2.2 鄭氏手法結合粘膏支持帶對Robbins腕關節功能評分的影響 治療6周后患者腕關節功能評分(6.88±0.96)較治療前(3.31±0.87)有明顯升高,差異有統計學意義(P<0.05)。

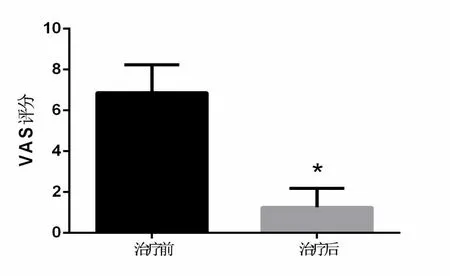

2.3 鄭氏手法結合粘膏支持帶VAS評分的影響 治療前ⅤAS評分(6.87±1.36),治療后ⅤAS評分(1.25±0.93)差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 鄭氏手法結合粘膏支持帶治療前后對ⅤAS、Robbins腕關節評分的影響(±s,n=16)

表2 鄭氏手法結合粘膏支持帶治療前后對ⅤAS、Robbins腕關節評分的影響(±s,n=16)

注:與治療前相比,*P<0.05

組別鄭氏手法結合粘膏支持帶Robbins腕關節評分干預前3.31±0.87干預后6.88±0.96*ⅤAS評分干預前6.87±1.36干預后1.25±0.93*

圖1 對Robbins腕關節功能評分的影響

圖2 對ⅤAS評分的影響

3 討論

3.1 高水平體操運動員三角軟骨盤復合體損傷原因分析

體操比賽男女各項目分數由D(難度)分和E(完成)分兩項評分組成。難度評分(D分)由動作難度、連接難度、特定要求構成,且最終得分不設上限。這種規則下運動員需要在各項目中不斷增加整套動作難度,以比拼難度分。動作難度增大,訓練中受傷風險亦逐漸增大[7-9]。

TFCC對于腕關節尺側的穩定至關重要,對于橈尺遠側關節(distal radioulnar joint,DRUJ)的穩定性也很重要[21。有學者認為TFCC提供了20%的下尺橈關節穩定性[5]和18%-20%的軸向負荷[10],掌側尺橈韌帶主要限制橈骨在尺骨上向掌側平移,也可部分限制向背側平移,背側尺橈韌帶限制橈骨在尺骨上向背側平移。體操訓練中有大量手部支撐、支撐下360度轉體、身體懸吊回環及前后手翻等動作,要求腕關節極度背伸、外展及前臂的極度旋轉動作來完成,運動中腕關節超過正常活動范圍。為達到動作要求,運動員每天無數次在器械上反復支撐下完成動作訓練。大量的支撐下訓練是致傷的重要因素,前臂極度旋轉位置身體懸吊動作,如單杠或高低杠的反握與反吊是致傷的另一主要原因[11]。運動員在訓練中未重視身體素質及基礎體能訓練,過于注重專項技術訓練。為了使自身優勢項目更加突出,不斷增加難度。訓練重點集中在1-2個項目上,使容易致傷動作訓練過多,腕部負荷過大。運動員訓練前熱身激活不夠充分,訓練中自我保護意識不夠或訓練后肌肉未得到足夠放松,在肌肉狀態不佳情況下持續訓練增加受傷風險[12]。

3.2 鄭氏手法結合粘膏支持帶對體操運動員三角軟骨盤復合體損傷治療效果分析

三角纖維軟骨復合體(TFCC)損傷是高水平體操運動員常見損傷,且大多數為慢性勞損傷。非手術治療中常用口服及外用非甾體抗炎藥[13],冰敷、推拿、針灸、微波、超聲波等物理治療,部分運動員局部糖皮質激素痛點封閉消炎止痛治療。1979年Chen[14]提出了關節鏡用于腕關節疾病的診斷,并介紹了手術方法。Roth[15]等于1988年提出了TFCC損傷用腕關節鏡進行診斷及治療。由于高水平運動員腕關節鏡等手術治療后競技水平恢復程度難以預料,無法快速恢復高強度、大負荷訓練,故在各級別專業運動隊中該病常規首選非手術治療[16]。

TFCC是橈尺遠側關節(DRUJ)和腕尺側部最重要的穩定結構,其結構損傷或病變導致的生物力學改變可造成腕尺側功能障礙[17-20]。體操運動員腕部頻繁的支撐訓練,使掌側腕關節囊、韌帶及前臂掌側肌肉長時間受到強有力的拉伸,而背側腕關節形成擠壓,前臂掌尺側肌肉在腕關節極度背伸位收縮,長時間專項訓練后肌肉疲勞、張力升高,肌肉耐力和爆發力不足,關節穩定性下降,腕關節容易形成勞損傷[21]。腕關節的旋轉運動軸通過頭狀骨頭部[22],長期支撐下旋轉使頭狀骨向背側移位。

本研究首先采用鄭氏推拿手法放松前臂掌尺側肌肉,緩解肌肉緊張狀態;然后采用鄭氏腕關節正骨手法調整關節及腕骨骨位,從而微調各腕骨的對應位置,解決骨錯縫問題,繼而減輕疼痛癥狀。同時配合粘膏支持帶固定下尺橈關節,增加腕關節穩定性。這樣短時間內達到了治療效果,同時運動員又可以快速恢復正常訓練。運動員在運用鄭氏手法治療后,可在未脫離訓練情況下,腕部傷痛得到有效治療,極大緩解疼痛癥狀,提高了訓練質量。

綜上,采用鄭氏手法配合粘膏支持帶治療體操運動員三角軟骨盤損傷能有效緩解腕關節疼痛癥狀,改善腕關節功能,提高訓練質量。本次研究樣本數量較小,但均為國家體操隊運動健將級別隊員,所有研究對象均進行全程跟隨訓練,復診詳細且病例觀察時間較長,具有運動創傷治療參考價值,值得進一步研究及推廣應用。