核心力量訓練治療腰椎間盤突出癥療效的Meta分析

黃志浩,郭培鑫,童 晨

(1.山東石油化工學院,山東東營 257061;2.無錫市鳳翔實驗學校,江蘇無錫 214045;3.南京審計大學,江蘇南京 211815)

腰椎間盤突出癥(lumbar disc herniation,LDH)是較為常見的疾患之一,主要原因是腰椎間盤在各種因素共同作用下發生了退行性改變,纖維環破裂,髓核脫出,刺激或壓迫相應的神經根[1],從而出現腰痛,下肢一側或雙側放射痛、間歇性跛行,行走困難,甚至肌肉萎縮等一系列癥狀。隨著人們生活節奏的加快,腰椎間盤突出癥的發病率也逐年增高,并呈現年輕化趨勢,流行病學調查顯示,腰椎間盤突出癥影響著全世界2%~5%的人口,在中國的發病率達到了7.62%[2]。由此可見,LDH 已經嚴重影響到人的生活和工作質量,并給家庭和社會帶來了巨大的負擔[3]。治療腰椎間盤突出癥的方法大致分為手術治療與常規治療,手術治療雖然針對性強,但手術治療的費用高且有并發癥風險[4],保守治療仍是該病治療首選[5]。核心區失穩是腰椎間盤突出癥發生、進展的直接病因,核心肌群是指人體肋骨下、骨盆以上部位29 塊肌肉,在維持核心區穩定中起到關鍵作用[6]。理論上進行核心力量訓練有助于提高脊柱穩定性,進而治療腰椎間盤突出癥。本文通過查閱國內外相關RCT 研究文獻,利用Meta 分析方法,對核心力量訓練治療腰椎間盤突出癥療效進行文獻綜述,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源 計算機檢索中國知網(CNKI)、萬方數據知識服務平臺(WangFang Data)、維普全文數據庫(VIP)、生物醫學文獻數據庫(CBM)、PubMed、Cochrane Libary、Embase、Web of Sci‐ence、中國臨床試驗注冊中心及美國臨床試驗注冊中心,檢索時限為2016年1月至2021年4月。中文文獻檢索詞包括:腰椎間盤突出、腰椎間盤突出癥、核心力量、核心肌力、核心肌群、核心穩定性、核心、隨機對照、隨機、RCT;英文檢索詞包括:lumbar disc herniation、lumbar disc protrusion、lumbar herni‐ated disc、lumbar intervertebral disc herniation、pro‐trusion of intervertebral disc、lumbar intervertebral disc protrusion、prolapsed lumbar intervertebral disc、LDH、randomized controlled trial、RCT。

1.2 納入標準 文獻的納入標準依據循證醫學的PICOS[7]原則,主要考慮5 個因素,分別是:(1)研究對象(Participants):明確診斷為LDH 的病人,其年齡、性別、病程不限,無其他合并癥;(2)干預措施(Intervention):試驗組采用常規康復治療(包括:牽引治療、推拿治療、藥物治療、磁熱療法和康復宣教等)與核心力量訓練;(3)對照措施(Comparison):對照組采用常規康復治療;(4)結局指標(Out‐come):主要結局指標為VAS、JOA、ODI評分;次要結局指標為臨床有效率。(5)研究設計(Study de‐sign):隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),試驗組與對照組基線一致。

1.3 排除標準(1)綜述、系統評價和動物試驗的文獻;(2)會議記錄、研究內容不吻合;(3)基線資料不全、無法獲取全文以及試驗設計不嚴謹的文獻;(4)病情嚴重,需要擇期手術治療患者。

1.4 文獻篩選與資料提取 將檢索到的全部文獻導入到NoteExpress3.2 軟件中進行自動查重,查重后的文獻通過閱讀摘要進行初篩,之后下載全文,根據上述納排標準確定符合要求的文獻。由2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取的主要內容包括:(1)基本信息,包括論文題目、第一作者和發表時間;(2)試驗組和對照組的研究特征,包括基線資料、鍛煉強度、鍛煉頻率、干預措施、樣本量和療程;(3)結局指標。

1.5 質量評估 由兩名研究員對納入的文獻獨立進行評估,如有分歧則與第三名研究員討論解決。本研究使用Cochrane 風險偏倚評估工具對納入文獻進行風險偏倚評估[8],內容包括隨機分配方法、分配方案隱蔽、盲法、結果數據的完整性、選擇性報告研究結果以及其他偏倚來源。每條內容的偏倚風險分為低,不清楚或高。

1.6 統計學方法 使用Stata15.0軟件進行分析。連續數值型變量資料采用加權均數差(WMD)為效應量,有序分類變量資料采用比值比(odds ratio,OR)為效應量,并提供其95%CI。采用I2值和Q 檢驗法判斷納入研究結果間的異質性,若I2<50%且P>0.10,則研究結果間無統計學異質性,采用固定效應模型進行合并;若各研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,通過亞組分析,排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行合并。同時采用敏感性分析判斷研究結果的穩定性。最后,通過繪制漏斗圖判斷是否存在發表偏倚。

2 結果

2.1 文獻檢索流程 初步檢索得到文獻510篇(中國知網=51 篇、萬方數據知識服務平臺=126 篇、維普全文數據庫=6 篇、生物醫學文獻數據庫=163 篇、PubMed=58 篇、Cochrane Libary=8 篇、Embase=43篇、Web of Science=55 篇、中國臨床試驗注冊中心0篇,美國臨床試驗注冊中心0篇)。根據文獻納排標準,最終入選文獻14 篇[9-22],所有研究均為中文文獻。結果見圖1。

圖1 文獻篩選流程及結果

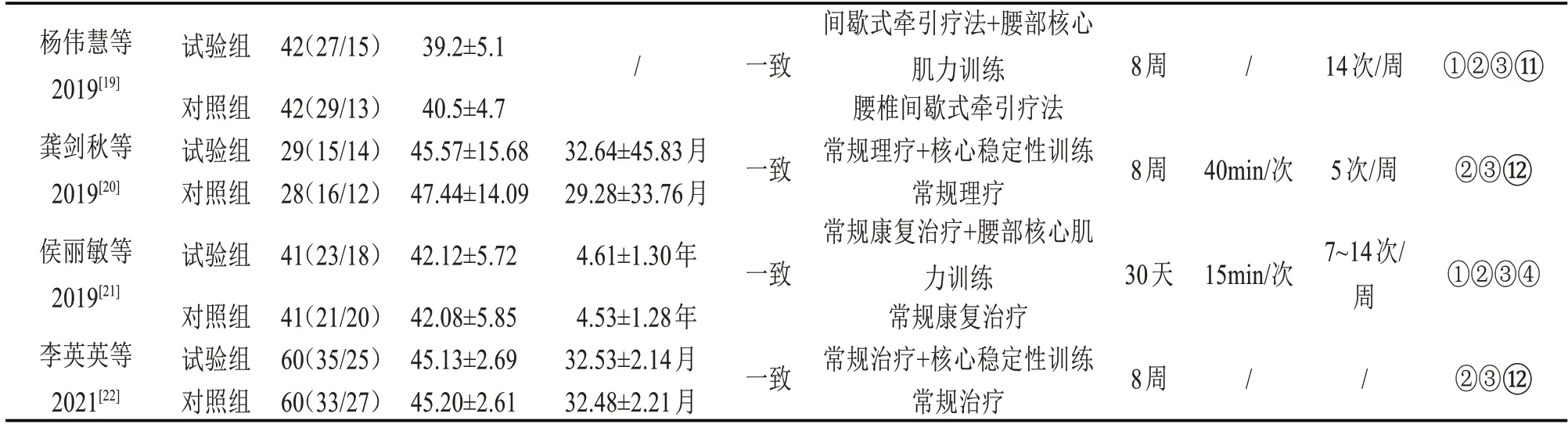

2.2 納入研究的基本特征 本研究納入的文獻均為在中國進行的RCT,包含1051 例病人,試驗組526例,對照組525 例。最短療程為2 周,最長為8 周。14 項RCT 試驗中,有13 項研究試驗組干預措施是傳統康復治療、綜合康復治療、系統康復治療等聯合核心力量訓練,1項研究試驗組干預措施是核心力量訓練;13 項研究對照組干預措施是傳統康復治療、綜合康復治療、系統康復治療等,1項研究對照組干預措施是綜合康復治療聯合常規腰背肌訓練。14 項研究中有9 項報道了VAS 評分,12 項報道了JOA 評分,9 項報道了ODI 評分,4 項報道了臨床有效率,2 項報道了SF-30 評分,1 項報道了腰椎關節ROM,2 項報道了復發率,2 項報道了豎脊肌、多裂肌左側右側的MF、MPF、AEMC、RMS值,1 項報道了UHBE 單橋耐力試驗時間,1 項報道了Fairbank JC評分,1項報道了spitze生活質量評分,2 項報道了患側腹直肌、豎脊肌、多裂肌最大前屈位和最大后伸拉MNF 值。結果見表1。由于部分結局指標研究較少、結局指標不一致以及結局指標評定方法過于復雜的原因,因此一共合并了9項RCT的VAS評分,12項RCT的JOA評分,9項RCT的ODI評分以及3項RCT的臨床有效率。

續表

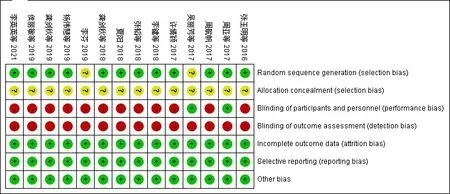

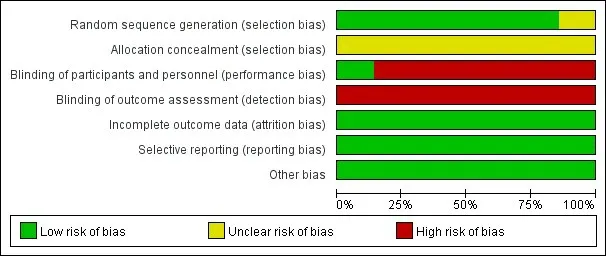

2.3 納入文獻的質量評價14篇文獻均采用隨機方法進行分組,其中10篇文獻[9-11,13,14,17,19-22]采用隨機數字表法,1篇文獻[15]采用平行對照法,其余文獻均僅提及隨機分組,未具體描述隨機方法。2 篇文獻[10,12]進行單盲試驗,其余文獻均采用非盲試驗。由于信息不足,因此分配方案隱蔽產生的偏倚風險尚不清楚,所有研究結果數據均有完整的結局指標,并且無其他偏倚來源。結果見圖2和圖3。

圖2 本研究文獻方法學質量評估示意圖

圖3 納入文獻偏倚分布

2.4 Meta分析結果

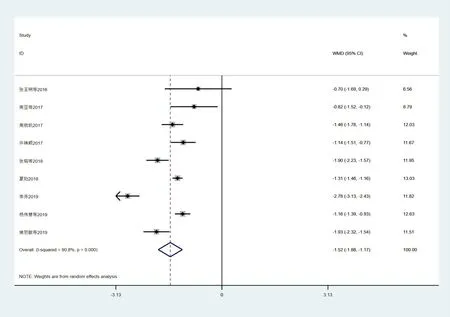

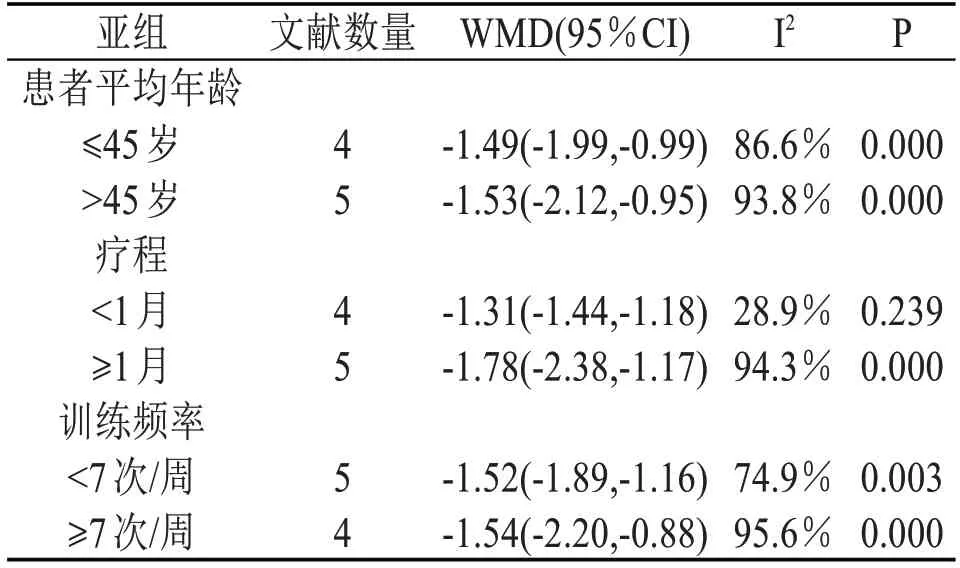

2.4.1 VAS評分 在納入研究的14篇文獻中,共有9篇[9-11,13,15,16,18,19,21]報道了核心力量訓練改善腰椎間盤突出癥患者VAS評分的結果(N=687),異質性檢驗I2=90.8%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-1.52,95%CI 為[-1.88,-1.17],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS 評分低于對照組,提示核心力量訓練能降低腰椎間盤突出癥患者VAS 評分。結果見圖4。為進一步探討異質性來源,根據所有研究的報告內容,對患者平均年齡、療程和訓練頻率基本特征進行亞組分析,結果見表2。

圖4 VAS評分森林圖

根據患者平均年齡分為兩組:患者平均年齡≤45 歲亞組,共有4 篇文獻[10,15,19,21],異質性檢驗I2=86.6%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-1.49,95%CI 為[-1.99,-0.99],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS 評分低于對照組;患者平均年齡>45歲亞組,共有5 篇文獻[9,11,13,16,18],異質性檢驗I2=93.8%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-1.53,95%CI為[-2.12,-0.95],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS評分低于對照組。

根據療程分為兩組:療程<1 月亞組,共有4 篇文獻[9-11,16],異質性檢驗I2=28.9%,P>0.10,選擇固定效應模型,WMD=-1.31,95%CI 為[-1.44,-1.18],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS評分低于對照組;療程≥1 月亞組,共有5 篇文獻[13,15,18,19,21],異質性檢驗I2=94.3%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-1.78,95%CI 為[-2.38,-1.17],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS評分低于對照組。

根據訓練頻率分為兩組:訓練頻率<7次/周,共有5 篇文獻[9,11,13,15,21],異質性檢驗I2=74.9%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-1.52,95%CI 為[-1.89,-1.16],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS 評分低于對照組;訓練頻率≥7次/周,共有4篇文獻[10,16,18,19],異質性檢驗I2=95.6%,P<0.10,選擇隨機定效應模型,WMD=-1.54,95%CI 為[-2.20,-0.88],兩組間差異有統計學意義,試驗組VAS 評分低于對照組。結果見表2。

表2 VAS評分根據研究特征進行的亞組分析結果

敏感性分析發現,逐一剔除單篇文獻后對剩余的研究重新進行合并分析,結果顯示每剔除一篇文獻對合并效應量的影響均較小,表明本研究結果較穩健,分析結果可信度高。

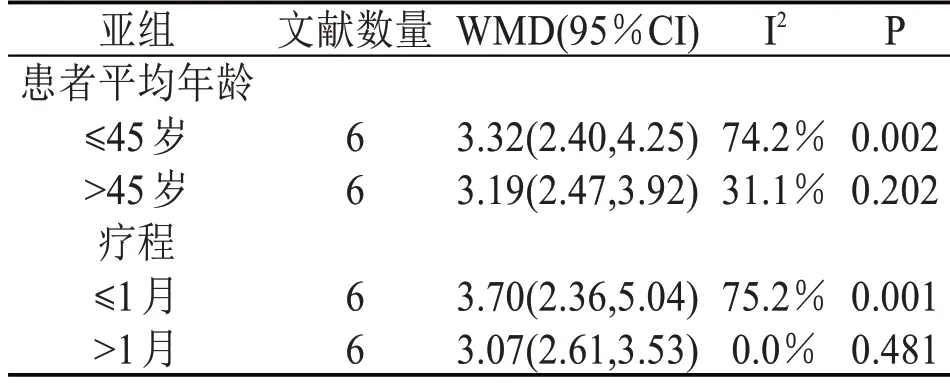

2.4.2 JOA 評分 在納入研究的14 篇文獻中,共有12 篇[9,10,12,13,15-22]報道了核心力量訓練改善腰椎間盤突出癥患者JOA 評分的結果(N=816),異質性檢驗I2=58.7%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=3.33,95%CI為[2.68,3.97],兩組間差異有統計學意義,試驗組JOA 評分高于對照組,提示核心力量訓練能提高腰椎間盤突出癥患者JOA 評分。結果見圖5。

圖5 JOA評分森林圖

為進一步探討異質性來源,根據所有研究的報告內容,對患者平均年齡和療程基本特征進行亞組分析,結果見表3。

根據患者平均年齡分為兩組:患者平均年齡≤45歲亞組,共有6篇文獻[10,12,15,18,19,21],異質性檢驗I2=74.2%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=3.32,95%CI為[2.40,4.25],兩組間差異有統計學意義,試驗組JOA 評分高于對照組;患者平均年齡>45 歲亞組,共有6 篇文獻[9,13,16,17,20,22],異質性檢驗I2=31.1%,P>0.10,選擇固定效應模型,WMD=3.19,95%CI 為[2.47,3.92],兩組間差異有統計學意義,試驗組JOA評分高于對照組。

根據療程分為兩組:療程≤1 月亞組,共有6 篇文獻[9,10,15,16,18,21],異質性檢驗I2=75.2%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=3.70,95%CI 為[2.36,5.04],兩組間差異有統計學意義,試驗組JOA 評分高于對照組;療程≥1月亞組,共有6篇文獻[12,13,17,19,20,22],異質性檢驗I2=0.0%,P>0.10,選擇固定效應模型,WMD=3.07,95%CI 為[2.61,3.53],兩組間差異有統計學意義,試驗組JOA評分高于對照組。結果見表3。

表3 JOA評分根據研究特征進行的亞組分析結果

逐一剔除單篇文獻后對剩余的研究重新進行合并分析,結果顯示每剔除一篇文獻對合并效應量的影響均較小,表明本研究結果較穩健,分析結果可信度高。

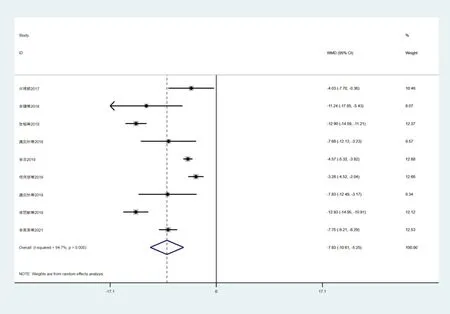

2.4.3 ODI評分 在納入研究的14 篇文獻中,共有9篇[13-15,17-22]報道了核心力量訓練改善腰椎間盤突出癥患者ODI 評分的結果(N=757),異質性檢驗I2=94.7%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-7.93,95%CI為[-10.61,-5.25],兩組間差異有統計學意義,試驗組ODI評分低于對照組,提示核心力量訓練能降低腰椎間盤突出癥患者ODI評分。結果見圖6。

圖6 ODI評分森林圖

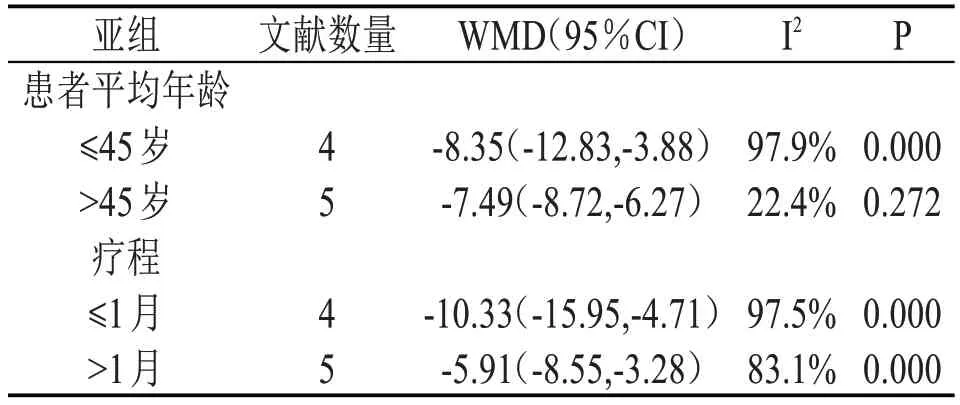

根據所有研究的報告內容,對患者平均年齡和療程基本特征進行亞組分析,結果見表4。

根據患者平均年齡分為兩組:患者平均年齡≤45 歲亞組,共有4 篇文獻[15,18,19,21],異質性檢驗I2=97.9%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-8.35,95%CI 為[-12.83,-3.88],兩組間差異有統計學意義,試驗組ODI 評分低于對照組;患者平均年齡>45 歲亞組,共有5 篇文獻[13,14,17,20,22],異質性檢驗I2=22.4%,P>0.10,選擇固定效應模型,WMD=-7.49,95%CI 為[-8.72,-6.27],兩組間差異有統計學意義,試驗組ODI評分低于對照組。

根據療程分為兩組:療程≤1月亞組,共有4篇文獻[14,15,18,21],異質性檢驗I2=97.5%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-10.33,95%CI為[-15.95,-4.71],兩組間差異有統計學意義,試驗組ODI評分低于對照組療程≥1月亞組,共有5篇文獻[13,17,19,20,22],異質性檢驗I2=83.1%,P<0.10,選擇隨機效應模型,WMD=-5.91,95%CI為[-8.55,-3.28],兩組間差異有統計學意義,試驗組ODI評分低于對照組。結果見表4。

表4 ODI評分根據研究特征進行的亞組分析結果

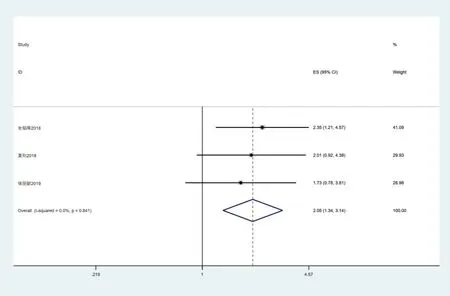

2.4.4 臨床有效率 在納入研究的14 篇文獻中,共有3 篇[15,16,21]報道了核心力量訓練改善腰椎間盤突出癥患者臨床有效率的結果(N=295),異質性檢驗I2=0.0%,P>0.10,選擇固定效應模型,OR=2.05,95%CI為[1.34,3.14],兩組間差異有統計學意義,試驗組臨床有效率優于對照組,提示核心力量訓練能提高腰椎間盤突出癥患者的臨床有效率。結果見圖7。

圖7 臨床有效率森林圖

2.5 納入研究的發表偏倚檢驗

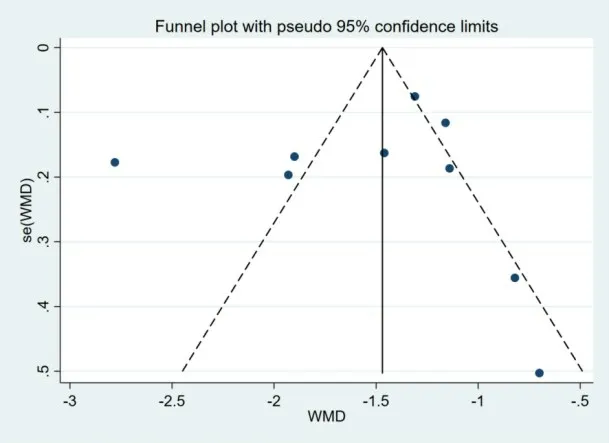

2.5.1 VAS 評分 以納入研究的WMD 值作為橫坐標,以標準誤se(WMD)為縱坐標繪制結局指標的漏斗圖,結果顯示漏斗圖對稱。結果見圖8。基于漏斗圖的Egger 偏倚檢驗的結果表明本次研究選擇的9項RCT不存在發表偏倚(P=0.633)。

圖8 VAS評分漏斗圖

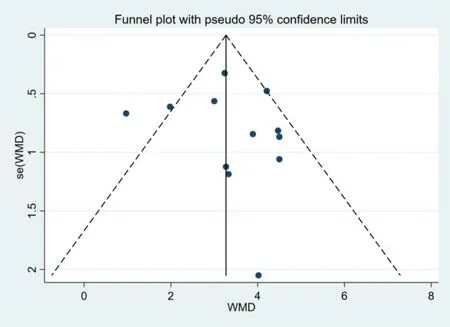

2.5.2 JOA評分 以納入研究的WMD作為橫坐標,以標準誤se(WMD)為縱坐標繪制結局指標的漏斗圖,結果顯示漏斗圖對稱。結果見圖9。基于漏斗圖的Egger 偏倚檢驗的結果表明本次研究選擇的12項RCT不存在發表偏倚(P=0.676)。

圖9 JOA評分漏斗圖

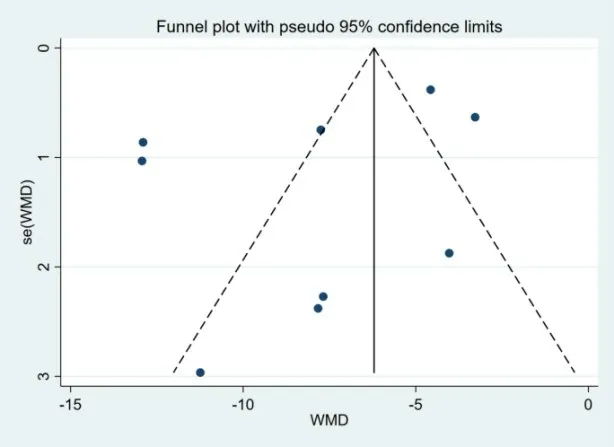

2.5.3 ODI評分 以納入研究的WMD 作為橫坐標,以標準誤se(WMD)為縱坐標繪制結局指標的漏斗圖,結果顯示漏斗圖對稱。結果見圖10。基于漏斗圖的Egger 偏倚檢驗的結果表明本次研究選擇的9項RCT不存在發表偏倚(P=0.223)。

圖10 ODI評分漏斗圖

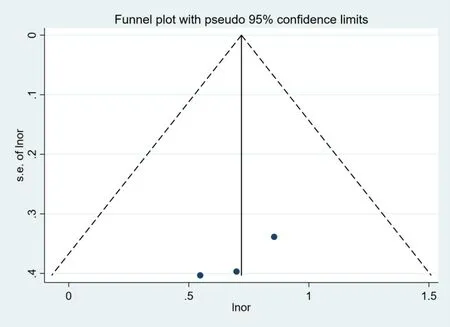

2.5.4 臨床有效率 以納入研究的lnor 作為橫坐標,以標準誤se(lnor)為縱坐標繪制結局指標的漏斗圖,結果顯示漏斗圖對稱。結果見圖11。基于漏斗圖的Egger 偏倚檢驗的結果表明本次研究選擇的3項RCT不存在發表偏倚(P=0.249)。

圖11 臨床有效率漏斗圖

3 討論

脊柱的穩定系統由被動肌肉骨骼亞系(椎骨、椎間關節、椎間盤、脊柱韌帶和關節囊等)、主動肌肉骨骼亞系(參與維持脊柱穩定的核心肌群)和神經控制亞系(運動傳感器)組成[23]。這3 個亞系結構相互獨立,其功能又相輔相成[23],共同維持脊柱的穩定性[24]。腰椎間盤突出破壞了被動亞系力學結構[25],因此,對于腰椎間盤突出癥患者康復治療,除了以傳統康復治療(腰椎牽引、腰背部手法推拿、藥物治療)、手術治療以外,還應該增強主動肌肉骨骼亞系和神經控制亞系的功能以代償、重建腰椎穩定性,進而促進患者康復。核心力量訓練可以促使機體激活、募集更多核心肌群運動單位,促進脊柱的穩定性[26],更有利于主動亞系調節功能的恢復,從而達到緩解疼痛的目的。

本研究通過系統全面地檢索數據庫,共納入14 篇文獻[9-22],總共14 項RCT。Meta 分析的研究結果表明,與對照組項目,核心力量訓練對于腰椎間盤突出癥患者的VAS 評分、JOA 評分、ODI評分以及治療效果方面均有改善。綜上所述,本篇Meta分析基于當前的研究結果表明,核心力量訓練在治療腰椎間盤突出癥方面有一定的療效。

本研究納入的14篇文獻均為RCT,總體質量較高、基線可比,保證了分析結果的可靠性。患者年齡、病情、療程、訓練強度、訓練頻率、樣本量大小、患者性別以及對照組采用的干預措施等可能是產生異質性的主要原因。除此之外,尚未發現國外有關于該研究的文獻,并且部分結局指標的研究報告較少。將來還需要更多高質量、大樣本的RCT 研究對核心力量訓練治療腰椎間盤突出癥的療效作出評價。