分析剖腹產術式子宮下段行剪刀剪的應用效果

黃麗灼

(福建省寧德市古田縣醫院,福建寧德 352200)

在我國三胎政策開放推廣下,高危妊娠產婦數量明顯提升,剖腹產發生率也隨之增加。為了提升母嬰健康安全,改良術式,提升手術質量,能夠顯著降低手術風險,預防患者出現并發癥,促使患者快速恢復健康水平[1]。以往在為產婦展開剖腹產時,多于子宮下段做切口,便于產后子宮復舊,采取傳統直式切開法,所作切口較大,手術時間長,術后患者發生并發癥的概率高做弧形切口,能夠顯著改善上述問題,但是其臨床操作困難,對醫務人員提出的要求過高。應用剪刀技術,展開剖腹產,手術安全性高,便于精準操作,促使患者快速恢復健康[2]。做弧形切口和采取剪刀剪剖腹產術式技術,均能夠有效改善上述問題,但是當下二者之間哪種方式效果更顯著,仍然存在爭議[2]。本次研究以剖腹產患者為對象,分析弧形撕開和剪刀剪剖腹產術式的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2021 年7 月本院收治的402 例剖腹產患者,隨機數字表法將其均分為對照組200 例和觀察組202 例。對照組年齡20~37(27.18±4.89)歲,孕36~42 周,孕次0~2(1.45±0.25)次,剖腹產0~2(1.18±0.65)次;剖腹產指征:30例為頭盆不稱,12 例為狹窄畸形,18 例為胎兒窘迫,14例為羊水過少,10例為臀位,11例為雙胎,19例為胎膜早破,10 例為先兆子宮破裂,20 例為前置胎盤,13 例為妊高征,10 例為臍帶脫垂,12 例為瘢痕子宮,13 例為過期妊娠,8 例為要求手術。觀察組年齡為21~38(27.76±4.13)歲,孕35~42 周,孕次0~2(1.67±0.11)次;剖腹產0~2(1.25±0.55)次;剖腹產指征:30 例為頭盆不稱,13 例為狹窄畸形,17 例為胎兒窘迫,15 例為羊水過少,12 例為臀位,12 例為雙胎,13 例為胎膜早破,12 例為先兆子宮破裂,19 例為前置胎盤,15 例為妊高征,10 例為臍帶脫垂,13例為瘢痕子宮,15例為過期妊娠,6例為要求手術。兩組年齡、孕周、孕次、剖腹產次數等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 存在頭盆不稱、狹窄畸形、胎兒窘迫、羊水過少、臀位、雙胎、胎膜早破、先兆子宮破裂、前置胎盤、妊高征、臍帶脫垂、瘢痕子宮、過期妊娠和要求手術等剖腹產指征;臨床資料完整;單胎;過往順產、剖腹產次數不超過2 次;知情同意本次研究。

1.3 排除標準 存在嚴重性臟器疾病、精神障礙、免疫系統疾病和血液系統疾病。

1.4 方法 對兩組患者做好術前準備工作,給予患者硬膜外麻醉。對照組采取弧形撕開剖腹產術式,嚴格遵循《婦產科學》中提出來的操作方法和規范展開手術治療。

1.4.1 觀察組 采取剪刀剪剖腹產術式,于患者下腹部存在的Pfonnenstiel 皺襞處做切口,形狀為半月弧形,方向為橫向,將脂肪分離,并向上推,距離約為3cm,對筋膜進行剪裁,對患者的腹直肌以及脂肪展開鈍性分離處理,對腹膜縱向剪開展開擴大處理,采取合成線對宮肌層展開雙層縫合,再連續縫合壁腹膜,同時應用合成線對筋膜展開連續縫合處理,縫合內皮和皮下脂肪。選取切口:于恥骨聯合上緣Pfonnenstiel 皺襞處作切口,從左到右,做橫直切口,長度為12cm,于正中央將皮下脂肪切開,長度為2~3cm,將脂肪向上推,距離為3cm,將腹直肌前鞘暴露出來。在切口正中處將上切緣和下切緣提起,于白線粘連正中應用剪刀剪開筋膜,不需要對腹直肌間隙和前鞘展開游離處理,于正中位置選取血管鉗將腹直肌分開,采取食指將其分離,對皮下脂肪和腹直肌展開松解處理,確保其與切口大小相同。開腹膜:對患者腹膜外脂肪展開鈍性分離處理,患者切口上端存在的腹腔相對來說比較薄,將腹膜提起,采取止血鉗展開打洞處理,于距患者膀胱5cm 處,徒手分離開腹膜外脂肪,縱向剪開患者的腹膜,對腹膜切口展開擴大處理。將子宮下段暴露出來:將患者膀胱子宮腹膜提起并向上反折,距離約為1cm,采取尖刀切開患者子宮下段淺漿肌層,切口為2cm,采取止血鉗鈍性進入宮腔,左手食中指墊入宮腔切口肌層下,右手持剪刀于指間隙向兩邊橫向剪開至切口10cm,不需要向下推膀胱。破膜,將羊水吸凈,常規取出胎兒,娩出胎盤,采取干紗布擦拭患者宮腔,應用生理鹽水沖洗宮腔。子宮縫合:選取0/1 可吸收線對宮肌全層展開連續鎖扣縫合一遍,再于針間隙處連續褥式縫合淺漿肌層一遍。關腹:應用生理鹽水沖洗腹腔,采取0/1可吸收線對壁腹膜展開連續縫合,再將患者筋膜展開連續縫合。4/0 可吸收線縫合內皮和皮下脂肪關腹。術后給予患者壓砂袋,為患者留置24h尿管,術后2天給予患者抗感染處理,術后4~5d 不需要為患者拆線,即可出院。

1.5 觀察指標 ①手術相關指標:胎兒分娩時間、術中出血量(吸引器瓶抽取血量)和手術時間。②預后相關指標:術后排氣時間、術后藥物鎮痛的例數,術后鎮痛率、產后血性惡露持續時間。③并發癥:包括傷口感染、切口延裂[3]。④新生兒:新生兒窘迫和新生兒窒息的例數。

2 結果

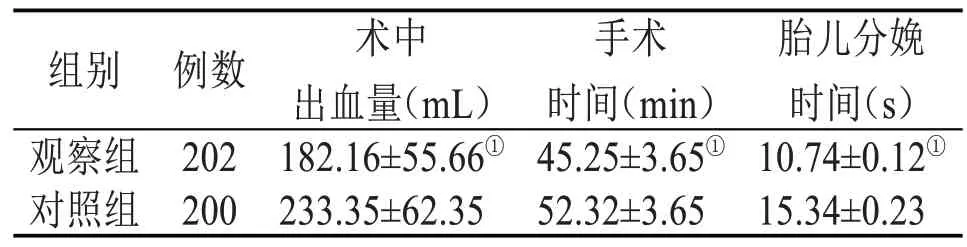

2.1 手術相關指標比較 觀察組術中出血量、胎兒分娩時間和手術時間均低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術相關指標比較()

表1 兩組手術相關指標比較()

注:與對照組比較,①P<0.05

2.2 預后相關指標比較 觀察組術后排氣時間、術后鎮痛率和產后血性惡露持續時間均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組預后相關指標比較

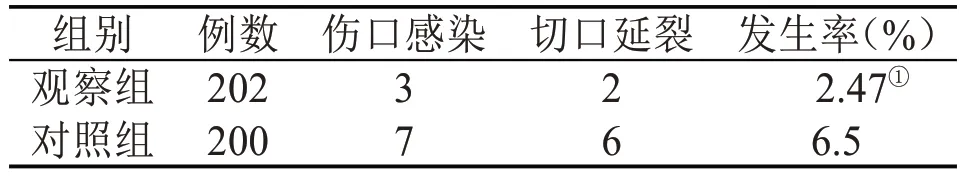

2.3 并發癥比較 觀察組并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生情況比較(?,P)

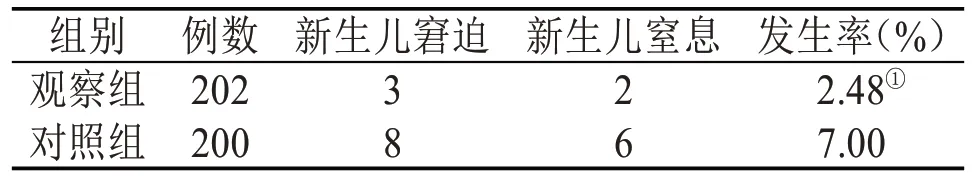

2.4 新生兒情況比較 觀察組新生兒窘迫、窒息發生率低于對照組(P<0.05)。見表4。

表4 兩組新生兒情況比較(?,P)

3 討論

臨床上采取剖腹產的主要因素有對胎兒體重估計偏低、胎位不正、基層醫院處理不當、胎兒宮內窘迫等。剖腹產的主要目的是處理難產,其主要原則在于保證胎兒順利娩出,為母嬰健康提供保證,但是近些年來剖腹產發生率逐年提升,醫患糾紛發生率也隨之提高,為了進一步保證母嬰健康安全,采取科學有效方式降低剖宮產發生率具有積極意義[4]。醫務人員需詳細為孕婦講解剖腹產指征,存在的劣勢,強調剖腹產給孕婦機體帶來的損傷較大,突出自然分娩存在的積極意義等,降低剖腹產發生率。

目前剖腹產常用術式有子宮下段剖宮產術、子宮體剖宮產術、腹膜外剖宮產術和剖宮產子宮切除術四種類型[5]。子宮體剖宮產手術簡單,但是患者術中出血量多,術后傷口與大網膜、腸管出現粘連的可能性高,傷口愈合不理想,臨床應用越來越少。腹膜外剖宮產術不需要將患者腹腔打開,腹腔內部不會進入羊水,患者遠期后遺癥發生率和近期合并癥發生率較低,可以促使患者機體快速恢復健康水平,但是該技術操作難度大,難以普及。剖宮產子宮切除術常被應用于治療病情程度嚴重患者,適用范圍具有局限性[6]。子宮下段剖宮產術于患者子宮下段做橫切口,切口在患者子宮反折腹膜和膀胱下方,可以預防盆腔臟器與創面出現粘連現象。剖腹產切口大多為子宮下段,產后子宮復舊,恢復為子宮峽部[7]。

弧形撕開剖腹產適用范圍較廣泛,給患者帶來的損傷小,有助于提升手術效果,但是手術切口較大,對操作人員技術水平提出的要求較高,不利于促使患者愈合,難以普及。剪刀剪剖腹產能夠有效彌補弧形撕開存在的不足,可以精準控制切口形態和長度[8]。剪刀剪剖腹產術式所作切口能夠被腹壁皺襞遮蓋,不會影響到患者體表的美觀性,住院時間約為6 天左右,不需要為患者拆線,能夠顯著減輕患者的心理壓力,提升患者治療依從性,患者接受度更高。該術式的應用可以優化剖腹產的手術步驟,縫合方式簡單,可以顯著縮短患者的手術時間[9]。于Pfonnenstiel皺襞處做切口,呈現出半月弧形切將患者皮膚切開,有助于提升患者體表的美觀性,提高患者身心健康水平,受到了眾多患者的青睞。術后可以促使患者早日下床活動,早日恢復正常腸胃功能,臨床安全性高[10]。

本次研究結果表明與對照組術中出血量和手術時間相比,觀察組均明顯偏低(P<0.05),分析其原因為與弧形撕開剖腹產術式對比,給予患者剪刀剪剖腹產術式治療,在直視下剪開子宮肌層,切口大小不受術者撕拉力度影響,減少切口延裂出血,降低術中出血量,同時可使子宮切口整齊利于縫合。能夠有效縮短患者的排氣時間[6]。本次研究結果表明與對照組術后排氣時間、術后鎮痛率、胎兒分娩時間、并發癥發生率和不良新生兒結局發生率相比,觀察組均明顯偏低(P<0.05),分析其原因為該治療方式的應用可以有效減輕對患者腸管產生的刺激和對腹腔產生的干擾,減輕患者的疼痛感,能夠促使患者盡快下床活動,盡早恢復胃腸功能,令患者術后盡快恢復正常飲食,產后血性惡露持續時間短,縮短患者的康復時間。另外,實施該治療方式術后恢復快可盡早給予其新生兒母乳喂養,促使患者泌乳。剪刀剪剖腹產術式的應用可以顯著提升手術效果和預后效果,預防患者出現并發癥,安全性高,美觀性高,受到了眾多醫學者和患者的青睞。本次研究樣本較少,檢驗結果難免存在誤差,后續需要展開更進一步地研究,以炎癥本次研究觀點。

綜上所述,給予剖腹產患者剪刀剪剖腹產術式治療能夠顯著提升患者手術效果和預后效果,并發癥發生率低,具有推廣價值。