隔藥灸結合康復訓練對腦卒中后上肢肢體痙攣患者的療效觀察

丁翠梅,童 琳,吳云霞,王一楠,閆冰瑩,鄭永明

(蚌埠市第一人民醫院,安徽蚌埠 233099)

既往研究表明[1],首發腦卒中后患者大多數會出現某種程度的肌痙攣,是嚴重影響肢體功能恢復的重要因素,其痙攣肌肉的持續收縮會導致患者肌肉短縮、疼痛、姿勢異常、關節攣縮,導致運動模式異常,影響患者日常生活自理,制約患者康復訓練進程,經濟及心理負擔進一步加重。而能否有效抑制痙攣,誘導部分分離運動是腦卒中患者康復的關鍵[2],又因當下中風后上肢肢體痙攣的方法均存在一定的局限性。因此,尋求安全、有效、經濟的治療手段降低肌張力,緩解上肢肢體痙攣,成為現代康復治療關注的焦點。中醫認為,中風后肢體痙攣屬“痙證”、“筋病”等范疇,《素問·痹論》中記載:“風寒濕三氣雜至,合而為痹……在于筋則屈不伸”,表明痙攣與素體陰陽失衡、寒濕邪侵襲有關。故當治以溫補陽氣,行氣活血。又《醫學入門》中說:“虛者灸之;使火氣以助元陽也”,故本研究擬在常規康復訓練的基礎上,在督脈上施以隔藥灸法,觀察其臨床療效,以期為腦卒中后上肢肢體痙攣治療提供新的治療思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021 年2 月-2022 年2 月本院康復中心住院的腦卒中后上肢肢體痙攣患者共90 例,采用隨機數字表法分為觀察組和對照組各45 例。其中觀察組男24 例,女21 例,年齡55~67(58.12±9.14)歲,病程42~60(50.10±10.46)天,腦出血20例、腦梗死25例;患肢:左上18例、右上27例;對照組男21 例,女24 例,年齡53~69(57.32±8.99)歲,病程43~63(48.39±9.68)天,腦出血18例、腦梗死27例;患肢:左上22例、右上23例。兩組性別、年齡、病程等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 腦卒中符合《中國腦血管病防治指南》[3]、《中風病診斷和療效評定標準》[4]診斷標準,上肢痙攣符合《臨床診療指南·物理醫學與康復手冊》[5]中標準,①局部關節、肌肉疼痛,持續痙攣,肌肉和肌腱攣縮;②被動運動時,上肢阻力增大,痙攣嚴重,關節僵直屈伸;③上肢痙攣肌腱反射亢奮。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準,并經頭部CT或MRI 確診;改良Ashworth 痙攣量表評定患側肢體肌張力1~3 級;年齡18~70 歲,首發腦卒中,以一側上肢痙攣性為主要表現,病程6 個月之內,病情穩定,神志清楚;自愿參加并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 雙側上肢痙攣;意識障礙或者認知功能障礙的患者;合并嚴重的心、肺、腎等功能異常的患者;依從性差的患者。

1.5 方法 兩組患者均依據《中國腦出血診治指南(2019)》[6]、《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[7]接受包括調控血壓、血糖、血脂,營養腦神經,改善腦循環等內科治療。

1.5.1 對照組 參照《中國腦卒中早期康復治療指南》[8]在生命體征平穩時進行常規的康復訓練,包括抗痙攣擺放、被動關節活動度訓練、被動牽張運動、站立訓練等,每日1 次,每次40 min,每周5次,共訓練6周。

1.5.2 治療組 在對照組基礎上進行隔藥灸,灸粉組方:參照芍藥甘草湯、補陽還五湯化裁而成,方藥組成:甘草10g,白芍藥30g,炙黃芪30g,當歸15g,川芎15g,地龍10g,雞血藤15g,木瓜10g,桑枝30g,伸筋草10g,山茱萸10g,枸杞10g。患者俯臥位,脊柱充分暴露,并對脊柱及兩側皮膚進行消毒;取督脈上大椎穴至腰俞穴,在脊柱正中線撒上灸粉后蓋上桑皮紙,并鋪上生姜泥約500g成條狀,捏實的艾絨首尾相連,并點燃艾絨首、身、尾3點放于姜泥上,燃盡。去除艾灰、姜泥,并用濕熱毛巾擦拭干凈灸部,灸后禁食辛辣生冷、肥膩之物,1次/周,1次60min,共灸6周。

1.6 觀察指標

1.6.1 痙攣程度 采用改良Ashworth 分級法[9](modified Ashworth scale,MAS)分級評定,0 級(0分):肌肉張力穩定,患肢被動活動無阻力;1 級(1分):肌肉張力輕微增加,在關節活動范圍內患肢被動屈伸末表現突然卡滯;1+級(2 分):肌張力輕度增加,在關節活動前1/2 范圍患肢被動活動有輕微卡滯感,關節活動后1/2 范圍內有輕微阻力;2 級(3 分):肌張力較明顯增加,被動關節運動的大部分區域存在阻力,但關節仍能運動;3 級(4分):肌張力及被動活動難度加大;4 級(5 分):患側肢體僵硬,阻力大,被動活動非常困難。

1.6.2 肌張力 采用表面肌電圖均方根值[10](root mean square,RMS)評定患側肱二頭、肱三頭肌肌張力,其值越大可代表其肌肉力量及張力越大。

1.6.3 肢體運動功能 采用Fugl-Meyer 肢體運動功能評分(fugl-meyer-assessment,FMA)[11]評定,共有6 個維度33 個項目,包括上肢反射活動、屈肌、伸肌關節運動,總分0-66 分,得分越高,上肢功能越好。

1.6.4 日常生活活動能力 采用Barthel 指數(BI)[12]評定,包括修飾、洗澡、吃飯、上廁所、上下樓梯等11 項內容,總分0~100 分,得分越高,生活自理能力越好。

2 結果

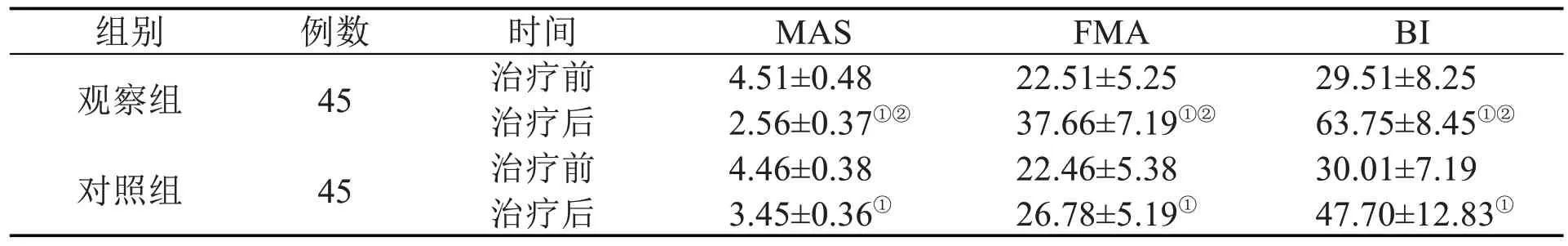

2.1 主觀測量指標 治療前,兩組患者的痙攣程度MAS、肢體運動功能FMA、日常生活活動能力BI差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的痙攣程度MAS較治療前降低(P<0.05)、肢體運動功能FMA 評分、日常生活活動能力BI 評分均較治療前升高(P<0.05),且觀察組治療后的痙攣程度MAS 低于對照組(P<0.05),肢體運動功能FMA 評分、日常生活活動能力BI 評分高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后比較(,分)

表1 兩組患者治療前后比較(,分)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

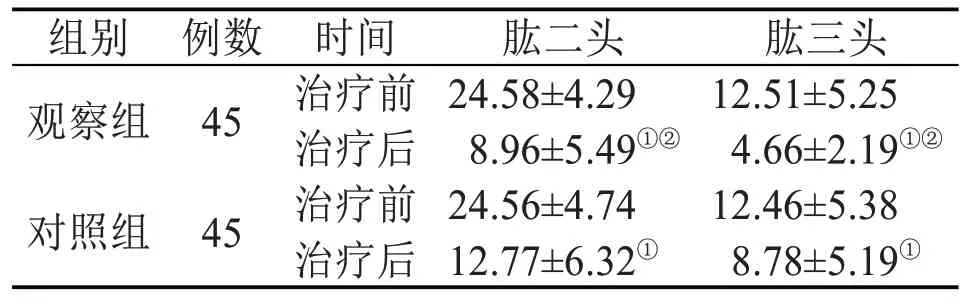

2.2 肌張力 治療前,兩組患者的肱二頭、肱三頭RMS 值差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的肱二頭、肱三頭RMS值均較治療前降低(P<0.05),且觀察組治療后的肱二頭、肱三頭RMS值均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后肱二頭、肱三頭RMS值比較(,μV)

表2 兩組患者治療前后肱二頭、肱三頭RMS值比較(,μV)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

3 討論

中風后,高級中樞失去對隨意運動的控制,低位中樞(脊髓)活躍,出現運動模式異常[13],而患肢高肌張力會加劇異常運動模式的發生,因此,抑制患肢肌肉痙攣、恢復正常運動模式是中風治療的主要任務。上肢與下肢比較更為精細,在中樞神經系統投射范圍更大,且上肢痙攣難以自愈[14],故需通過有效的康復治療改善上肢痙攣癥狀。

常規康復訓練是國內外較為公認的痙攣治療方法,是在重復有節律的運動中強化外周深淺感覺的輸入、降低患者的肌張力,改善運動功能,提高生活質量。其中,正確的抗痙攣體位可降低肌張力,使其與拮抗肌保持平衡,防止肌痙攣加重或持續,防止壓力性潰瘍和關節攣縮[1]。牽張訓練主要用于牽張痙攣的肌肉,以抑制和緩解肌肉痙攣。被動關節活動度訓練可最大限度地拉伸關節處的肌肉,活動所有癱瘓部位,降低反射興奮性,有效避免和減少肌腱和肌肉痙攣、關節固定和體位畸形,以及扭轉攣縮[15]。然而,康復訓練是一個較長時間的再學習過程,若維持時間短,痙攣的緩解也只能暫時的。

中醫學認為,中風后痙攣歸屬“痙證”、“筋病”等范疇,如《素問·調經論》云:“手屈而不伸者,其病在筋”,認為痙攣主要病位在筋。《難經·二十九難》“陰蹺為病,陽緩而陰急;陽蹺為病,陰緩而陽急”,認為腦卒中后痙攣狀態是陰陽失調,氣滯血瘀而致。《素問·生氣通天論篇》云“濕熱不攘,大筋軟短”,《靈樞·經筋》日:“經筋之病,寒則反折筋急”表明痙攣與寒濕邪侵襲有關。又“陽氣者,精則養神,柔則養筋。”則暗示了陽氣對于筋與肌肉的榮養甚為關鍵,陽氣通,暢氣血達,筋脈暢而痛止;陽氣足,筋脈得養而痛消。故治以溫補陽氣,行氣活血。

《醫學入門》“凡病藥之不及,針之不到,必須灸之”,“虛者灸之;使火氣以助元陽也”表明艾灸可直接將熱作用于經絡,發揮溫氣血、散經活絡、補陽補虛、驅寒祛濕的作用。且現代研究表明[16],艾灸可以激活經絡中的能量物質ATP,刺激經絡,調動經絡的功能,發揮氣血陰陽的整體調節作用。而隔藥灸,是指將藥物制成藥餅,放置在某個穴位上,并在其上放置艾灸柱,發揮中藥、穴位刺激和艾灸功效的三重療效,實現身體生理功能的新平衡。且隔藥灸因無消化道首過作用,藥物生物利用度大大提高。另外,現有研究證實[17]隔藥灸可增加對藥物有效成分的吸收,促進組織與血管之間的物質交換,改善血液循環,并調節機體各種反射從而緩解肌肉痙攣,促進患肢神經和肌肉的恢復。故本研究擬在常規康復訓練的基礎上,在脊柱督脈施行隔藥灸,舒筋緩急。

因諸陽之會與腦,督脈為“陽脈之海”,總督六陽經之經氣,刺激該穴可調節陰陽平衡,宣通督脈,疏經活絡,使氣血隨陽氣向四肢末端運行,滋養筋脈,緩解痙攣。而大椎穴是督脈、手足三陽經交匯之穴,手足三陽的陽熱之氣由此匯入督脈,刺激該穴有利于陽氣向上運動。另外,佐以芍藥甘草湯、補陽還五湯加減化裁中藥組方,其中芍藥甘草湯是治療“足痙急,不得伸”的名方,補陽還五湯是治療中風病氣虛血瘀證的經典方。方中甘草甘溫、緩急補虛,芍藥酸寒、益陰養血,二藥共為君藥,酸甘化陰而能滋陰養血,濡養筋脈,緩解痙攣;且現代研究表明,甘草對末梢神經的抑制作用,加上芍藥抑制疼痛中樞和脊髓反射弓的作用,可以緩解中樞或末梢性的筋系攣急,以及因攣急引起的疼痛[18]。且有實驗研究證實[19]芍藥甘草湯能抑制痙攣大鼠腦和脊髓γ-,氨基丁酸含量增加,減少谷氨酸表達,使痙攣大鼠肌張力降低。補陽還五湯去赤芍、桃仁、紅花,其中黃芪為君藥,補中益氣、旺氣行血;川芎、當歸加雞血藤、木瓜、桑枝、伸筋草共為臣藥,養血通絡,活血而不傷正;地龍通經活絡,力專善走,周行全身,以行藥力,佐以山茱萸、枸杞以滋氣養陰。諸藥合用,共奏活血化瘀、溫陽通筋、緩急止痛之功。又可通過艾葉的藥效、熱效作用于患處,使局部神經的興奮性降低,減少患者的痙攣。

本研究結果顯示,觀察組治療后的痙攣程度MAS 低于對照組(P<0.05),肢體運動功能FMA評分、日常生活活動能力BI 評分高于對照組(P<0.05)。表明隔藥灸聯合康復訓練能有效降低卒中后上肢痙攣患者痙攣程度,改善肢體運動功能,提高日常生活活動能力。而表面肌電圖RMS值可反映肌纖維的募集數量,肌纖維收縮的同步性及肌肉收縮激活的速率,是肌電信號時域分析中最可靠的參數,是痙攣較為客觀的評定方法[20]。本研究結果顯示,觀察組治療后的肱二頭、肱三頭RMS值均低于對照組(P<0.05),表明隔藥灸聯合康復訓練能有效降低卒中患者肌張力。

綜上所述,在常規內科治療上,隔藥灸結合康復訓練能有效降低卒中后上肢痙攣患者痙攣程度,降低上肢患肢肌張力,改善肢體運動功能,提高日常生活活動能力,是切實有效的治療方法。未來仍需大樣本、多中心,并研究其肌張力降低機制,以期為臨床提供治療依據。