基于lCF-CY腦性癱瘓“3+1”全人康復模式臨床應用*

錢旭光,金炳旭,趙勇

(廣州中醫藥大學附屬南海婦產兒童醫院,廣東佛山 528200)

腦性癱瘓(簡稱腦癱)是嬰幼兒期由于腦部非進行性損傷導致的運動功能障礙,嚴重影響患兒的生存質量。近年來,《國際功能、殘疾和健康分類(兒童與青少年版)》(Ⅰnternational Classification of Functioning,Disability and Health,Children and Youth Version,ⅠCF-CY)康復理念逐漸普及并在臨床應用[1],研究發現,ⅠCF-CY框架下的康復干預可顯著提高腦癱患兒的生存質量[2-3]。本研究采用ⅠCF-CY框架下“3+1”全人康復治療模式,從身體功能、活動和參與、環境因素三個方面進行療效評價,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年3月至2021年1月在廣州中醫藥大學附屬南海婦產兒童醫院兒童康復科治療的44例腦癱患兒,按就診先后順序分為對照組和觀察組,每組22例。對照組男16例,女6例,年齡最小3歲8月,最大8歲3月,平均年齡(5.80±1.52)歲,痙攣型腦癱15例,不隨意運動型腦癱4例,混合型腦癱3例,腦癱粗大運動功能分級系統(Gross Motor Function Classification System,GMFCS)Ⅰ級5例,Ⅱ級11例,Ⅲ級6例。觀察組男17例,女5例,年齡最小3歲5月,最大9歲,平均年齡(5.93±1.67)歲,痙攣型腦癱18例,不隨意運動型腦癱2例,混合型腦癱2例,GMFCS分級Ⅰ級6例,Ⅱ級11例,Ⅲ級5例。兩組患兒性別、年齡、腦癱臨床分型、GMFCS分級比較無統計學意義(P>0.05)。本研究經本院倫理委員會批準實施。

1.2 診斷標準參照《中國腦性癱瘓康復指南(2015)》的腦癱診斷標準[4]:①粗大運動功能和/或精細運動功能存在發育性障礙;②存在尖足、剪刀步、手足徐動癥等異常的運動和姿勢;③原始反射消除延遲、病理反射陽性等反射異常;④肌張力增高、減低或不穩定;⑤病變部位在腦部。

1.3 納入標準 符合上述不同類型腦癱診斷標準;年齡在3~10歲,男女不限;知情同意。

1.4 排除標準 不符合納入標準;一過性發育性障礙;有嚴重的心血管、肝、腎和造血系統等原發性疾病;合并有精神病及嚴重癲癇;未按規定治療,無法判斷療效或資料不全等影響療效或安全性判斷。

1.5 治療方法 兩組患兒治療前均采用腦性癱瘓《國際功能、殘疾和健康分類(兒童與青少年版)》(ⅠCFCY)核心分類組合簡明通用版從身體功能、活動和參與、環境因素三個方面進行評定,對照組同時進行傳統康復評定并制定康復方案,給予“現代醫學康復+傳統醫學康復+家庭醫學康復”三結合腦癱康復模式治療,具體方法參見文獻[2]。觀察組依據腦癱ⅠCF-CY核心分類組合簡明通用版評定結果,制定近期康復目標和康復方案,ⅠCF限定值量化表參見表1。康復治療應用“3+1”全人康復模式,即“醫學、教育、家庭聯合社工服務”的康復模式,具體康復過程如下:首先康復醫師、康復專科護士、康復治療師根據患兒的評定結果,對運動功能、語言功能、認知功能制定個體化訓練方案,具體到治療部位、治療頻次、治療時間以及治療方法等,然后醫務社工詳細了解患兒的家庭康復訴求以及對社會康復資源的需求,配合康復治療師制定家庭康復計劃及康復資源支持(如慈善基金、免費康復輔具、居家環境改造等),并定期跟蹤家庭康復執行情況,并提供社會實踐活動,對患兒通過康復訓練獲得的身體功能賦予社會屬性,使患兒真正地融入社會,參與生活。每2周康復小組開會討論康復進程,調整康復目標和康復方案。兩組患兒均連續治療10周。

表1 lCF限定值量化表

1.6 觀察指標 腦性癱瘓《國際功能、殘疾和健康分類(兒童與青少年版)》(ⅠCF-CY)核心分類組合簡明通用版[5-6]適用于0-18歲腦癱患兒,該量表包括4個領域,共25個二級水平類目:身體結構類目1個,身體功能類目8個,活動和參與類目8個,環境因素類目8個。本研究從身體功能、活動和參與、環境因素3個方面評價腦癱患兒功能改善情況。其中身體功能包括b117(智力功能)、b134(睡眠功能)、b167(語言精神功能)、b210(視功能)、b280(痛覺)、b710(關節活動功能)、b735(肌張力功能)、b760(隨意運動控制功能)共8個條目;活動和參與包括d415(保持一種身體姿勢)、d440(精巧手的使用)、d450(步行)、d460(在不同地點到處移動)、d530(如廁)、d550(吃)、d710(基本人際交往)、d760(家庭人際關系)共8個條目;環境因素包括e115(個人日常生活用的產品和技術)、e120(個人室內外移動和運輸用的產品和技術)、e125(通信用的產品和技術)、e150(公共建筑用的設計、建設和建筑產品和技術)、e310(直系親屬家庭)、e320(朋友)、e460(社會的態度)、e580(衛生的服務、體制和政策)共8個條目,分別于干預開始前和干預結束時各評估1次。

1.7 統計方法用SPSS 21.0統計軟件進行數據處理,定量資料以均值加減標準差(±s)表示,定性資料采用頻數描述,性別、GMFCS分級數據采用χ2檢驗,年齡、ⅠCF限定值采用t檢驗,環境因素與活動和參與采用Spearman相關分析法。以α=0.05為檢驗水準。

2 結果

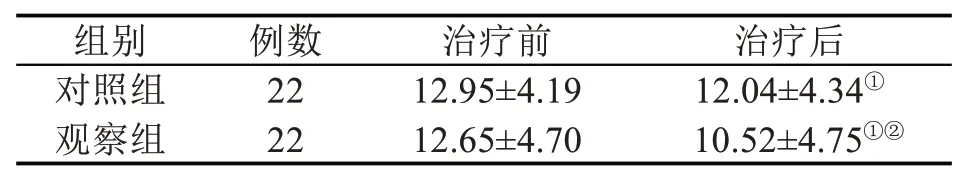

2.1 身體功能ⅠCF限定值比較 治療前,兩組患者的身體功能ⅠCF限定值差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的身體功能ⅠCF限定值與治療前比較均有降低(P<0.05),且觀察組治療后顯著低于對照組(P<0.05)。詳見表2、圖1。

表2 兩組患兒身體功能lCF限定值比較(±s)

表2 兩組患兒身體功能lCF限定值比較(±s)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

?

圖1 兩組患兒身體功能lCF限定值比較

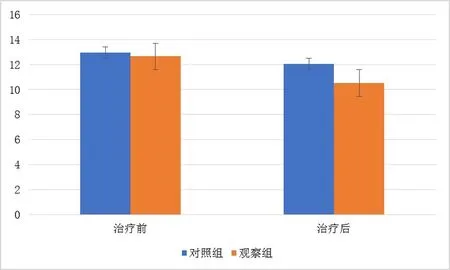

2.2 活動和參與ⅠCF限定值比較 治療前,兩組患者的活動和參與ⅠCF限定值差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者的活動和參與ⅠCF限定值與治療前比較降低(P<0.05),而對照組治療前后比較無統計學意義(P>0.05)。詳見表3、圖2。

表3 兩組患兒活動和參與lCF限定值比較(±s)

表3 兩組患兒活動和參與lCF限定值比較(±s)

注:與治療前比較,①P<0.05

?

圖2 兩組患兒活動和參與lCF限定值比較

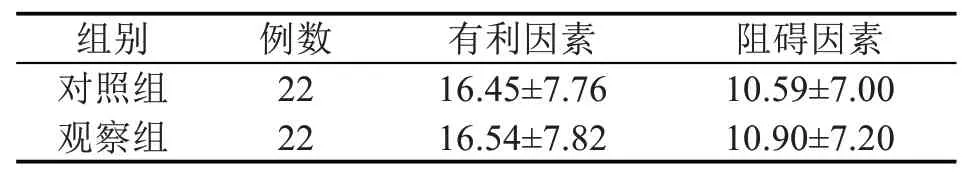

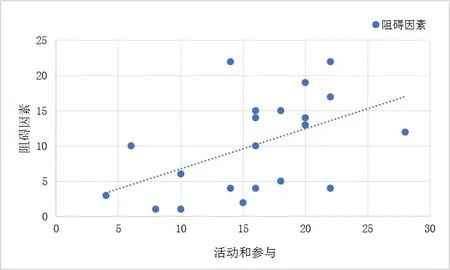

2.3 環境因素與活動和參與相關性分析 治療前兩組患兒有利因素和阻礙因素ⅠCF限定值比較無統計學意義(P>0.05),經Spearman相關分析得出,連續干預10周后觀察組和對照組阻礙因素與活動和參與ⅠCF限定值呈正相關關系(P=0.010,P=0.018)(見表4、圖3、圖4),而有利因素與活動和參與ⅠCF限定值無相關關系(P>0.05)。

表4 兩組患兒環境因素lCF限定值比較(±s)

表4 兩組患兒環境因素lCF限定值比較(±s)

?

圖3 對照組阻礙因素與活動和參與lCF限定值關系

圖4 觀察組阻礙因素與活動和參與lCF限定值關系

3 討論

腦癱是兒童運動致殘的主要疾病之一,早期規范的康復介入對腦癱兒童功能恢復和提高生活質量至關重要。傳統的康復仍以功能康復為重點,不重視患兒活動和參與能力的社會屬性,亦不重視環境因素對康復的影響[7]。研究發現,患兒主動參與能力是提高康復療效的重要基礎[8]。腦癱ⅠCF-CY核心分類組合簡明通用版是腦癱患兒規范評估和治療的保證,具有臨床可操作性強、評估范圍廣的特點,打破了傳統只重視功能康復的局限性,從身體結構和功能、活動和參與、環境因素多方面關注腦癱兒童的康復進程,突出患兒活動和參與能力的重要性,大大提高了患兒的社會參與度和生存質量,其康復理念與學界共識的“以家庭為中心”的腦癱康復理念相一致。

腦癱ⅠCF-CY核心分類組合是首個基于ⅠCF框架的腦癱兒童評定工具,包括綜合版、6歲以下簡明版、6-14歲簡明版、14-18歲簡明版和簡明通用版,其中簡明通用版包含類目最少、操作簡便、適用范圍廣泛(0-18歲),目前研究證實,對身體功能、活動和參與、環境因素3個領域描述腦癱兒童的功能可靠、有效,具有良好的臨床實用價值[5,9-10]。

ⅠCF-CY的多元化、多角度評估使患兒的康復評估更精準,制定的康復目標指向性更加明確,康復方案更具針對性。在ⅠCF-CY理念下,家長不再是康復治療的守護者,而應該是具有基本康復技能的康復治療參與者和實施者,使患兒走向社會、獨立生活的重要支持者。因此,在ⅠCF-CY框架下,在我科三結合腦癱康復治療基礎上,我們提出了腦癱“3+1”全人康復治療模式,在這一新型腦癱康復模式中,康復團隊中納入了康復醫師、康復專科護士、康復治療師、醫務社工以及患兒家長或日常照顧者,以ⅠCF-CY多元化評估結果為基礎,結合患兒體質、營養等一般情況,并充分聽取家長對康復治療的訴求和期望,制定以“醫學康復為主導,教育康復為補充、家庭康復為根基、社工服務為保障”的“3+1”治療模式。醫務社工的加入彌補了傳統康復對環境因素關注缺乏,增加了家長自我效能感和康復信心,對提高康復治療效果具有積極促進作用[11]。

本研究結果顯示,對照組和觀察組的康復治療對患兒身體功能均有顯著改善作用(P<0.05),但對照組患兒的活動和參與能力無顯著變化(P>0.05),而觀察組患兒的活動和參與能力有顯著改善(P<0.05),這既與傳統康復只重視功能訓練,忽視患兒活動和參與能力的現狀相符合[3],也與ⅠCF-CY框架下促進患兒全面康復結果相一致[12-13]。此外,環境因素中的阻礙因素是影響患兒康復效果的主要因素,與康復效果呈顯著的正相關關系(P<0.05),說明康復阻礙因素越多,康復效果越差,說明環境因素是影響腦癱患兒生存質量的重要因素[14]。

綜上所述,在ⅠCF-CY框架下的腦癱“3+1”全人康復治療模式,不僅能改善患兒的身體功能,而且能促進患兒活動和參與能力,消除環境因素對康復造成的不利影響,為患兒融入社會、走向社會、獨立生活奠定基礎。