考慮滲流作用的富水區(qū)域公路隧道圍巖穩(wěn)定性研究

鄧皇根

(山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 太原市 030032)

0 引言

當(dāng)修建隧道處于地下水發(fā)育區(qū)域或雨季時候,開挖過程中需考慮地下水的影響,隧道相關(guān)設(shè)計與施工規(guī)范中明確規(guī)定了如遇地下水如何處理,如采取“放排截堵”等措施,當(dāng)隧道穿越富水區(qū)域,在施工過程中地下水滲漏等問題屢見不鮮,嚴(yán)重時出現(xiàn)垮塌涌水等工程災(zāi)害[1]。在隧道修建施工過程中,地下水會發(fā)生流動遷移,圍巖應(yīng)力重新分布形成應(yīng)力場,其與地下水滲流場之間發(fā)生相互作用,不同于干旱區(qū)域,隧道開挖時考慮滲流作用顯得非常重要,兩者相互影響將導(dǎo)致圍巖物理性質(zhì)與滲透性質(zhì)發(fā)生改變,因此如對隧道富水區(qū)域圍巖穩(wěn)定性進行研究分析,那么地下水滲流作用一定要考慮進去[2]。處于富水區(qū)域的隧道無論是在修建過程中或者是在運營過程中,地下水的影響都是非常明顯的,國內(nèi)外許多專家學(xué)者們對海底隧道或者是富水隧道進行研究分析,其考慮滲流作用且延伸到流固耦合理論,利用相關(guān)軟件與基礎(chǔ)知識進行數(shù)值模擬,得出相關(guān)結(jié)果更接近于真實數(shù)值[3-4]。考慮地下水的滲流作用,鑒于FLAC3D已經(jīng)成熟地將滲流與耦合理論結(jié)合起來得到較好的數(shù)值模擬結(jié)果,通過模擬考慮滲流作用下的單向兩車道公路隧道,對評價考慮滲流作用的隧道圍巖穩(wěn)定性提供參考。

鑒于隧道所處位置有著不同地理條件、地下水位與施工方案,考慮滲流作用的富水區(qū)域公路隧道圍巖穩(wěn)定性也有所不同,為更加接近實際情況,模擬中要更加貼近真實水位與圍巖真實物理力學(xué)性質(zhì)等[5]。運用FLAC3D軟件設(shè)置滲流模式實現(xiàn)富水區(qū)域隧道的地下水滲流,通過分析隧道圍巖位移、塑性區(qū)及滲流場分布規(guī)律,總結(jié)相關(guān)結(jié)果對隧道圍巖穩(wěn)定性進行評估,為公路隧道富水段設(shè)計加固與施工提供參考意見。

1 工程概況

以山西某單向兩車道公路隧道富水段為研究對象,隧道全長860m,其中富水段長度為233m,最大埋深132m,最高水位距離隧道頂部20m左右,隧道上覆地表為硬塑狀的第四系殘坡積層粉質(zhì)粘土,下穿為泥質(zhì)結(jié)構(gòu)厚層狀構(gòu)造的侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組紫紅色泥巖地層,主要由水云母等粘土礦物組成,隧道區(qū)域地下水主要由裂隙水組成,據(jù)相關(guān)地質(zhì)與水文資料,結(jié)合鉆探以及土體測驗等結(jié)果分析得出圍巖劃分為IV級圍巖。

2 隧道數(shù)值模型與物理力學(xué)參數(shù)

隧道寬11m,高9m,數(shù)值模型軸向取2m開挖步長,據(jù)圣維南原理確定影響范圍為3~6倍洞直徑[6],建立100m×100m×2m的數(shù)值模型,采用M-C彈塑性本構(gòu)模型,設(shè)置滲流邊界條件:頂部施加相應(yīng)水深下的地下水壓力邊界,兩端與底部位置設(shè)置為不透水,圍巖掘進面設(shè)置為透水;數(shù)值模型力學(xué)邊界:左右兩端為水平約束,底部為豎直約束,隧道頂部為自由。初支設(shè)置為厚度26cm的C25噴射混凝土,二襯設(shè)置為55cm的C30鋼筋混凝土,由于錨桿等加固措施使得周邊圍巖形成一定范圍加固區(qū),數(shù)值模擬中可提高周邊巖土體參數(shù)得以實現(xiàn),初支采取shell單元,加固圈與二襯采用實體單元進行模擬,富水區(qū)域公路隧道圍巖物理力學(xué)參數(shù)取值如下表1。針對IV級圍巖通過是否設(shè)置滲流模式對有無滲流作用的隧道圍巖穩(wěn)定性進行研究。

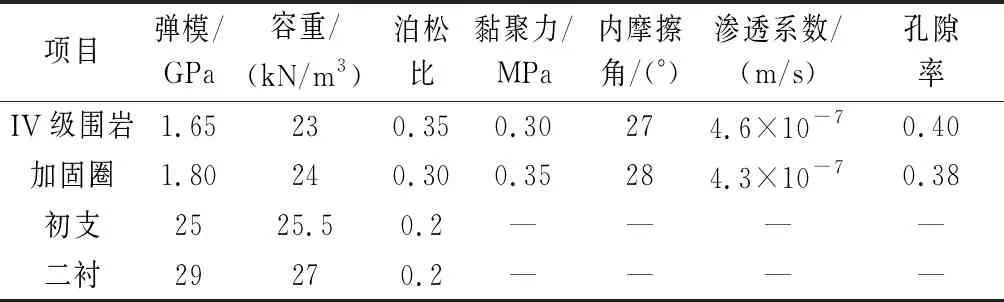

表1 圍巖物理力學(xué)參數(shù)取值

3 富水區(qū)公路隧道圍巖穩(wěn)定性分析

圍巖位移、應(yīng)力與塑性區(qū)呈現(xiàn)一定關(guān)系,塑性區(qū)越發(fā)展則圍巖塑性變形越大,由于工程在施工前存在不可預(yù)測危險,需對相關(guān)問題進行建模,分析隧道施工安全性以及運營隧道耐久性,通過分析模擬結(jié)果初步判斷隧道結(jié)構(gòu)是否存在失穩(wěn)破壞的可能性。隧道施工若在富水區(qū)域或者雨季期間,地下水發(fā)育且發(fā)生遷移流動,那么考慮滲流作用對隧道的影響更接近于實際工況,建立是否考慮滲流作用的數(shù)值模型,對隧道圍巖滲流場、位移場、塑性區(qū)模擬結(jié)果進行分析,評價富水區(qū)域隧道穩(wěn)定性。由于公路隧道結(jié)構(gòu)表現(xiàn)對稱,取左半部分進行分析,在拱頂、拱腰、邊墻、拱腳、拱底部位建立監(jiān)測點對圍巖穩(wěn)定性進行監(jiān)測。

3.1 滲流作用下的圍巖滲流場

地下水在隧道開挖后會發(fā)生一定范圍流動,在隧道施工階段不斷變化,許多學(xué)者們已得出隧道開挖面會形成臨空零水壓力面,周邊地下水會向隧道開挖面周圍發(fā)生滲流,隧道周圍地下水壓力在開挖后可能會迅速增大,所以防水措施顯得尤其重要。FLAC3D通過設(shè)置滲流模式實現(xiàn)滲流作用,無滲流作用則直接以靜水壓力施加。

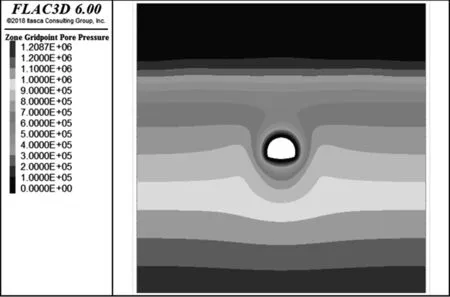

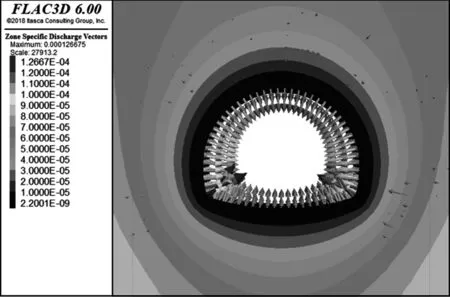

圖1、圖2分別為考慮滲流作用的圍巖滲流場與滲流矢量圖,對其進行分析得出以下觀點:

(1)周邊圍巖地下水壓力隨隧道開挖后逐漸下降,在自重引力作用下地下水向隧道開挖臨空面進行遷移滲流,由于隧道開挖面地下水壓力為0與周邊圍巖存在水力差會導(dǎo)致滲流場的變化,隧道上部圍巖地下水壓力迫降形成了一個“漏斗狀”的滲流場。

(2)隧道圍巖滲流場受隧道施工影響,距開挖面越遠受隧道開挖影響越小,地下水壓力也較為接近初始狀態(tài),隧道拱腳滲流矢量顯著大于其余部位,說明拱腳處水壓力較大將可能導(dǎo)致圍巖失穩(wěn)破壞,所以在隧道施工期間的拱腳防排水措施顯得尤為重要。

圖1 考慮滲流作用的圍巖滲流場云圖(單位:Pa)

圖2 考慮滲流作用的圍巖滲流矢量分布

3.2 有無滲流作用下的圍巖位移場

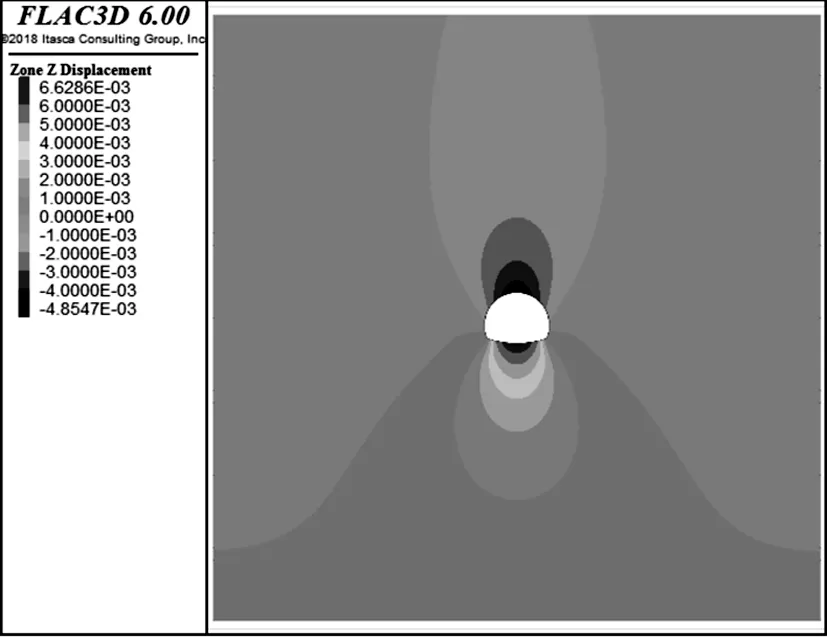

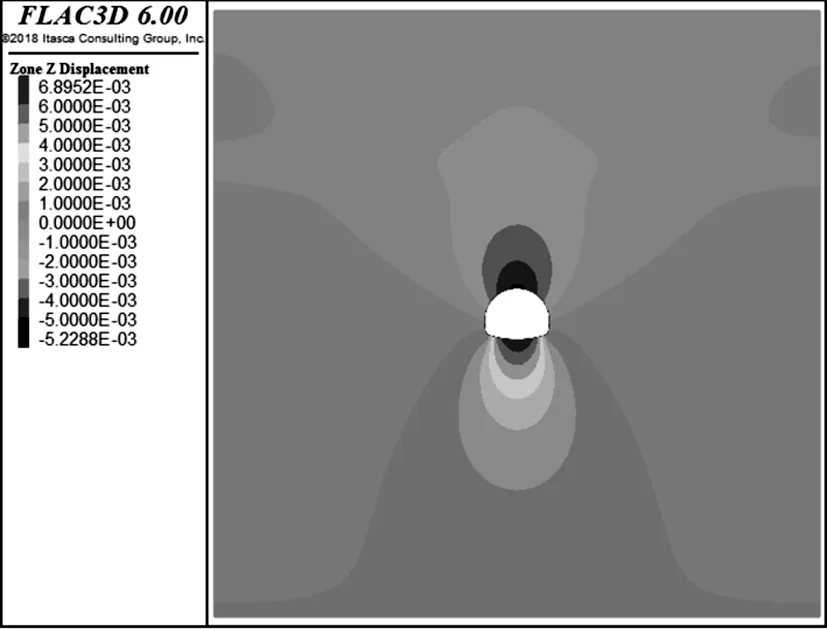

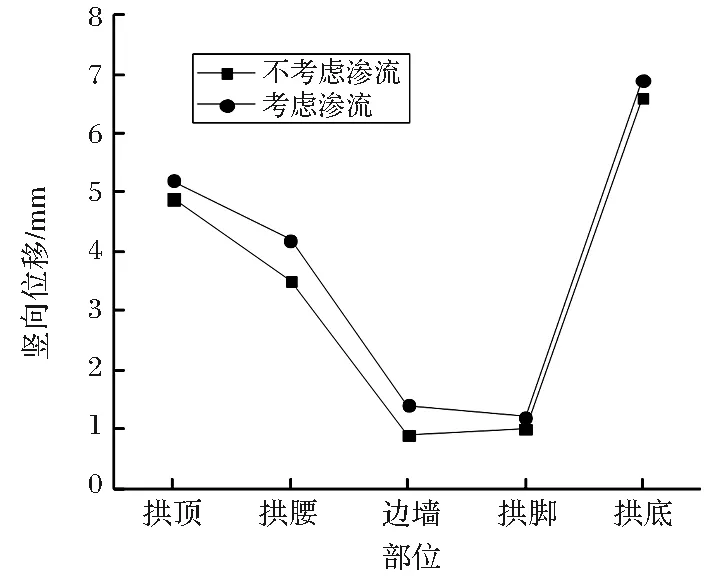

對隧道圍巖拱頂、拱腰、邊墻、拱腳、拱底(左半部分)的位移場數(shù)值結(jié)果進行分析,得出有無滲流作用下隧道圍巖位移變化規(guī)律,以對隧道的穩(wěn)定性進行評估。隧道不同部位的位移不同,同一位置是否考慮滲流作用的圍巖位移也有所不同。圖3與圖4分別為不考慮滲流作用及考慮滲流作用的隧道圍巖豎向位移場云圖(水平位移數(shù)值結(jié)果較小,本文不再贅述),圖5為有無滲流圍巖豎向位移對比圖,豎向位移表示為沉降或隆起,不區(qū)分正負號。

圖3 不考慮滲流作用的隧道圍巖豎向位移(單位:m)

圖4 考慮滲流作用的隧道圍巖豎向位移(單位:m)

圖5 有無滲流作用的隧道圍巖豎向位移

由圖3~圖5的有無滲流作用下的圍巖豎向位移可以看出:

(1)考慮地下水的滲流作用,滲流場影響應(yīng)力場,應(yīng)力場改變導(dǎo)致位移變化,由于地下水作用導(dǎo)致圍巖性質(zhì)變差。考慮滲流作用的隧道各部位的豎向位移均增大。究其原因,是由于考慮滲流作用,地下水往隧道開挖面涌入導(dǎo)致圍巖總應(yīng)力增加,圍巖遇水性質(zhì)變差,據(jù)相關(guān)力學(xué)理論,圍巖變形將同步增大,可以看出地下水的存在對隧道穩(wěn)定性存在著巨大影響,如水位繼續(xù)上升,隧道位移將持續(xù)增大,應(yīng)重視地下水的影響,做好防排水設(shè)計與施工。

(2)無論有無滲流作用,豎向位移較大處發(fā)生在拱頂與拱底,這一點符合相關(guān)研究結(jié)果,拱頂均發(fā)生沉降,拱底均發(fā)生隆起。有無滲流作用差值較大處發(fā)生于拱腰與邊墻,是由于拱腰與邊墻周圍地下水壓力內(nèi)外相差較大,地下水?dāng)D入導(dǎo)致變形較大,雖然拱腳位置滲流量較大,但由于封閉成環(huán)主要是剪切變形,其豎向變形反而不大。

(3)考慮滲流作用的拱頂沉降為5.2mm,較之不考慮滲流的4.9mm增大了0.3mm;考慮滲流作用的拱底隆起為6.9mm,較之不考慮滲流的6.6mm也增大0.3mm;地下水在拱頂處向內(nèi)涌入,圍巖失水固結(jié)產(chǎn)生沉降,地下水于拱底向上發(fā)生遷移流動,在拱底到拱腳處,隧道整體仰拱圈部位均向上移動,對隧道形成一個向上浮動的力導(dǎo)致拱底及拱腳隆起均增大,拱頂與拱底位移過大將導(dǎo)致隧道失穩(wěn)。

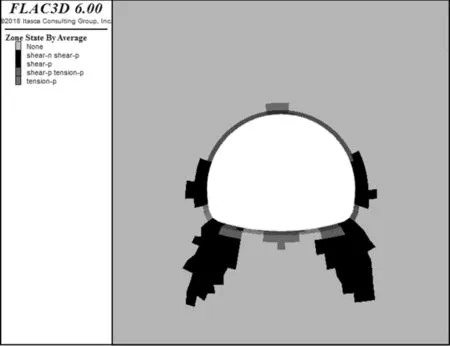

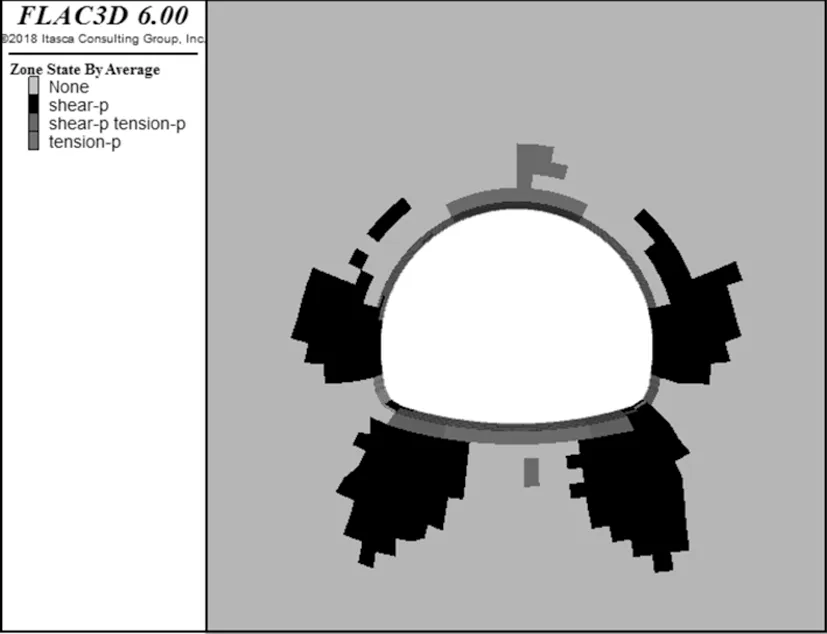

3.3 有無滲流作用下的圍巖塑性區(qū)

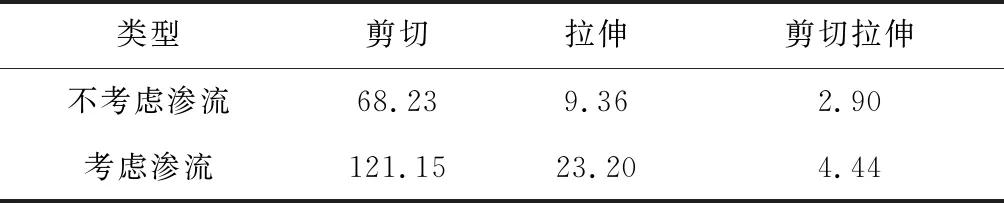

從位移場數(shù)值結(jié)果已發(fā)現(xiàn)是否考慮滲流對隧道穩(wěn)定性有著較大影響,考慮滲流的圍巖位移有所增大,說明圍巖塑性變形也隨之增加,位移與塑性區(qū)最能直觀反映出圍巖的變形趨勢,所以分析位移與塑性區(qū)是非常有需要的。從塑性區(qū)可以看出隧道各部位分別可能發(fā)生哪種類型破壞,有三種類型:拉伸破壞、剪切破壞與拉伸剪切復(fù)合破壞。圖6與圖7分別為有無滲流的隧道圍巖塑性區(qū)分布圖,圖中,隧道輪廓中心陰影區(qū)為拉伸塑性區(qū)、兩底角為剪切拉伸復(fù)合塑性區(qū),其余為剪切塑性區(qū)。利用FLAC3D的FISH語言編寫求解出隧道圍巖塑性區(qū)體積如表2所示。

圖6 不考慮滲流作用的隧道圍巖塑性區(qū)

圖7 考慮滲流作用的隧道圍巖塑性區(qū)

表2 隧道圍巖塑性區(qū)體積 m3

對圖6、圖7與表2的隧道圍巖塑性區(qū)數(shù)值結(jié)果進行分析得出:

(1)無論是否考慮滲流,塑性區(qū)均會隨隧道開挖過程逐漸發(fā)展,拱頂與拱底存在拉伸塑性區(qū),說明兩者位置存在拉伸破壞的可能性;拱腰、邊墻與拱腳處的塑性區(qū)變現(xiàn)為剪切塑性區(qū),三者位置存在剪切破壞的可能性;拱底與拱腳接觸位置存在拉伸剪切復(fù)合塑性區(qū),有可能發(fā)生拉伸破壞也有可能發(fā)生剪切破壞;一般而言危險程度劃分為拉伸剪切復(fù)合塑性區(qū)>拉伸塑性區(qū)>剪切塑性區(qū),拱頂拉伸破壞易掉塊,拱腳與拱底易發(fā)生拉伸與剪切破壞。

(2)對比有無滲流作用下的隧道圍巖塑性區(qū),可發(fā)現(xiàn)考慮滲流的各部位塑性區(qū)較之無滲流明顯增大,拱頂拉伸塑性區(qū)向上發(fā)展并且范圍顯著變大;拱腰與邊墻剪切塑性區(qū)向左右兩側(cè)發(fā)展且范圍也顯著增大;拱腳與拱底三種類型塑性區(qū)均明顯發(fā)展;由于考慮滲流更接近于實際,所以拱頂、邊墻與拱腳位置更易發(fā)生變形破壞。

(3)從塑性區(qū)體積分析,剪切塑性區(qū)發(fā)展較大,拉伸剪切復(fù)合塑性區(qū)發(fā)展最小,說明考慮滲流作用會引起隧道發(fā)生剪切變形,主要發(fā)生于邊墻與拱腳位置處,在隧道富水區(qū)域應(yīng)該對邊墻與拱腳處的位移及應(yīng)力進行詳細監(jiān)控量測且做好防排水設(shè)計,防止由于地下水壓力過大引起塑性區(qū)過分發(fā)展,造成突水涌泥等工程災(zāi)害。

4 結(jié)論

以富水區(qū)域公路隧道為研究對象,在FLAC3D軟件中通過設(shè)置滲流模式實現(xiàn)地下水在隧道中的流動,通過分析有無滲流作用下隧道圍巖滲流場、位移場以及塑性區(qū)對隧道各部位是否穩(wěn)定作出評價,得到了以下結(jié)論:

(1)周邊圍巖地下水壓力差導(dǎo)致隧道形成“漏斗”滲流場,拱腳處地下水壓力變化最大使得拱腳圍巖存在失穩(wěn)破壞的可能性,因此在富水區(qū)隧道施工過程中應(yīng)加強拱腳防排水設(shè)計,必要時加強該部位的結(jié)構(gòu)。

(2)考慮滲流的圍巖各位置豎向位移均增大,地下水于拱頂處向內(nèi)涌入導(dǎo)致失水固結(jié)產(chǎn)生沉降,地下水于拱底向上發(fā)生遷移流動導(dǎo)致仰拱圈向上浮動,其中拱頂與拱底位移過大將導(dǎo)致隧道失穩(wěn)。

(3)拱頂拉伸塑性區(qū)易發(fā)生掉塊風(fēng)險,拱腳與拱底易發(fā)生拉伸剪切復(fù)合破壞,考慮滲流的各部位塑性區(qū)較之無滲流顯著增大,拱頂、邊墻與拱腳易發(fā)生變形破壞,邊墻與拱腳位置處剪切塑性區(qū)發(fā)展說明考慮滲流隧道會發(fā)生明顯剪切變形,應(yīng)在邊墻與拱腳加強防排水設(shè)計,以防發(fā)生突水涌泥等風(fēng)險。