近5年可穿戴技術在中醫方面的應用

張嘉琰 溫良恭 張立平 閆 聰

(1 北京中醫藥大學東方醫院,北京,100078; 2 北京航空航天大學青島研究院,青島,266101; 3 北京中醫藥大學研究生院,北京,100029; 4 北京中醫藥大學生命科學院,北京,102488)

在傳統的醫療模式中,要求患者前往醫院就診,但隨著獨居、空巢老人的增多,加之急性發病需要緊急救助的需求無法得到及時解決,這種“以醫院為中心的醫療保健”模式正在發生轉變,人們越來越重視疾病預防、早期風險發現和康復。目前,臨床實踐多采用侵入性檢測裝置,用以追蹤人體生理和生物信號,但是這種剛性檢測裝置生物相容性差,可能導致感染或繼發性損傷。人們希望將檢測裝置舒適、無創地穿戴在身上,所以多國研究者研制出了柔性材料,其良好的彎曲、延展、拉伸等性能在電子皮膚等制備中發揮了重要作用。柔性電子設備具有靈敏性高、形變靈活、制備工藝簡單等特點,使傳感器可以更貼合皮膚、無刺激性、更舒適地佩戴在用戶身上。隨后微納結構材料的引入,對提高柔性壓力傳感器綜合性能產生了重要影響,加速了人類社會邁向信息化、智能化傳感器時代的步伐。與傳統傳感器比較,微納傳感器集高靈敏、多功能、高智能等優異性能于一身,可在分子水平上進行操作和控制,具有超高靈敏度和快速響應的特點,可以實現高通量的實時檢測分析,為人們靈敏地探測和感知納米尺度上的微觀世界提供了重要的多樣化手段。同時,微納傳感器具有集成、陣列、微型、智能和便攜等優點,極大地拓寬了傳感器在醫療診斷、環境監測、可穿戴設備等領域的應用范圍[1]。

可穿戴傳感系統對人的隱私侵入性小,具有節點體積小、重量輕、生活干擾小、維護簡單、靈活性好等優點,可以方便地穿戴在人身上,進行生命體征、生理信號等的跟蹤式感知和探測[2]。可穿戴設備的形式也將不局限于手表、手環,而是向輕薄化、共形性、表貼式的多功能柔性電子皮膚的方向發展。目前可穿戴傳感器在臨床實踐中廣泛應用,可實時跟蹤監測人體電生理信號,如心電、腦電、肌電,監測生命體征,如呼吸、溫度、心率、脈搏、血壓等[3];實時在分子水平監測人體汗液、淚液、唾液、組織間液、PH值、傷口愈合情況、血液和血氣分析[4];還可用于實時動態監測人體代謝相關物質如血糖、血脂、氨基酸、血尿酸、尿素氮等,以及乳汁成分、乙醇含量,電解質成分如鈉、鉀、鎂、鋅、鈣、鐵離子及氯化物等[5];可用于呼吸成分檢測、呼吸濕度傳感;可監測人體運動前后身體各項指標的變化[6]。傳感器也向集成化方向發展,可實現物理、化學因素同時檢測,多指標、實時動態檢測模式等。

近年來國家對中醫藥事業高度重視,中醫藥發展已提升至國家戰略。中醫診斷疾病多集中于某一時刻的靜態體征數據,對于患者疾病信息的采集、分析也多取決于醫生個人的主觀認識和經驗,操作的重復性差,嚴重阻礙了中醫四診的發展。因此,人們不斷將微納技術、柔性電子、電子皮膚、3D打印技術等結合于中醫藥的健康管理平臺,創新性地研制與中醫藥密切相關的可穿戴診療設備,推進中醫藥診療的客觀化、規范化和信息化。中醫診斷也不僅局限于主觀感覺的望、聞、問、切,更需要與現代科技發展相匹配的手段[7]。

1 可穿戴技術在中醫脈診上的應用

中醫脈診是獲取臨床辨證資料的重要手段之一,醫生用手指置于患者手腕寸、關、尺三部,觸壓橈動脈搏動處,感受患者脈搏變化,但是對脈象的判斷主要依靠醫生主觀經驗和認知,具有較大的主觀性[8]。為了對脈搏進行定性和定量檢測,人們研制出多種傳感器,如壓電、紅外、光學、聲學傳感器等,由于脈診通過醫生指尖施加壓力而得,所以壓力或應變傳感器可能是模仿醫生實際診脈的最佳選擇。壓力傳感器又分為壓阻、壓電、壓磁3種形式,分別利用改變電阻阻值、將脈搏壓力信號轉換成電信號、將脈搏壓力轉換成導磁率等完成脈搏波轉換。光電式傳感器是通過監測心臟跳動時血液中血紅蛋白含量的變化來間接測量脈搏變化曲線(波形)[9]。智能手環也成為時下熱點,其誕生使個人實時脈搏監測成為可能,將脈診與現代移動終端設備和互聯網數據庫相結合[10]。

1.1 可穿戴式脈診儀的研發和應用

1.1.1 智能壓力感受器 胡志希等[11]創制了可穿戴動態中醫三部脈象電信號連續監測和實時分析系統,連續采集寸、關、尺三部脈象的動態電信號(包括浮、沉、遲、虛、實、滑、洪、細、數、弦脈),并繪制24 h動態脈象電信號連續變化圖,分析人體中醫體質。解渤[12]研制出一種智能脈診手套,由3組壓力傳感器組成,呈矩陣式分布在食指、中指和無名指的末端指肚位置,和脈診手環相結合,與橈動脈接觸并感知脈搏信息,通過智能手機上傳脈象信息,方便醫生遠程把脈并開具中醫藥處方。李福鳳等[13]使用壓力傳感器采集脈搏波形,對脈搏波進行基線漂移和去噪處理,然后對平滑脈搏波形進行時域特征和血流動力學特征提取,篩選高影響值特征,便于識別病脈的對應脈搏波形。蔡軍偉[14]搭建了一個模擬人體腕部橈動脈搏動的實驗平臺以及一個人體血液流動的實驗臺,并做出一段手腕狀的實驗段來穩定地進行實驗研究,使用紅外和壓電式2種傳感器檢測該平臺上產生的脈搏波。

1.1.2 加壓模仿浮、中、沉取脈方式 江國旺[15]認為醫生診脈時三指均施加了一定的壓力,為了更真實地模仿脈診,將微型馬達、動力輸出器與3個壓力感受器連接,壓力感受器沿手腕動脈依次放置于寸、關、尺位置,通過控制傳感器上升、下降的距離控制傳感器與手腕之間的壓力,從而模擬實際切脈時的浮、中、沉取等不同切脈方式,然后將模擬信號轉換成數字信號,得到最終的數字信息(波形信息)。Jin等[16]認為單點加壓更能真實還原中醫診脈模式,研制了一套使用氣囊可單點加壓或多點同時加壓的可穿戴脈搏檢測系統,該系統將腕帶固定于寸、關、尺區域,使用氣囊在寸、關、尺三處單點或三點同時加以最佳切脈壓力,得到輕、中、重取下的脈搏波形,具有壓力、位置可控的優點。

1.2 可穿戴式脈診儀中微納加工技術、柔性電子、3D打印等技術的引入

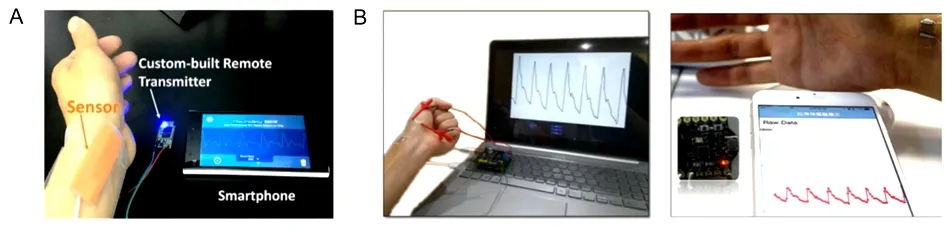

1.2.1 石墨烯材料實現脈搏微弱信號靈敏檢測 由于大多數動脈分支位于皮膚深處,脈搏信號在軟組織中經長時間運輸會造成大部分消失,導致脈搏信號極低甚至消失在皮膚表面,所以脈搏屬于人體的微弱運動。此外,由于身體運動或環境變化引起的強噪聲信號可能掩蓋微弱的動脈搏動信號,所以使得脈搏波的精確測量在日常生活中變得更為困難。微納材料和檢測技術的引入很大程度上解決了這一困境。石墨烯是一種超薄、超強韌、導電性良好的納米材料,其傳感器可在線程和靈敏度之間實現最佳平衡。He等[17]制備了一套基于高導電性界面自組裝石墨烯(ISG)薄膜的高性能壓阻式壓力傳感器,該傳感器具有良好的穩定性和高峰值信噪比,可以很好地平衡電導率和薄膜厚度,具有多功能、高靈敏度和寬線程范圍(在10 kPa以上)的特點。即使在身體強烈運動的實時干擾下(如跑步或騎自行車時),該平臺也能靈敏捕捉橈動脈搏動的微弱信號,這是其他材料傳感器無法實現的。見圖1A。Yang等[18]制備了一套可穿戴石墨烯應變傳感器,該設備具有較高的靈敏度,能解釋脈搏波中的微小特征變化,區分脈搏波形舒張尾的所有特征峰,且電極片材料對皮膚無刺激,易于追蹤人體皮膚變形,減少使用者的不適,還可實現寸、關、尺同時檢測。所以石墨烯材料制備的可穿戴設備在未來多位置、無創、實時脈搏檢測中有很大的應用前景。見圖1B。

圖1 可穿戴脈診設備

1.2.2 柔性材料設備集成化優勢可實現溫度、脈搏等多參量、多點同步檢測 脈搏波會受環境溫度、皮膚濕度、壓力等多因素的影響,Fu等[19]研制了一套柔性材料傳感設備,可實現脈搏波、皮膚溫度和脈搏波速度的同步測量。使用壓力傳感器將脈搏壓力轉換成電信號,利用集成技術制備成壓力-溫度雙峰觸覺傳感器,能夠同時和獨立地感知壓力和溫度的刺激,使得脈搏波的采集不受環境溫度的影響,并可多點同時放置在寸和尺部位進行檢測。見圖2A。該團隊還研制出一種基于壓電熱傳導的銀離子增強聚二甲基硅氧烷PDMS膜,監測橈動脈的搏動波,此設備具有高靈敏度,允許在不同加載接觸壓力下檢測到穩定的脈搏信號,可檢測到浮、中、沉取壓力下不同年齡受試者的細微脈搏波形變化[20]。見圖2B。

圖2 使用柔性傳感設備同時檢測溫度、脈搏等

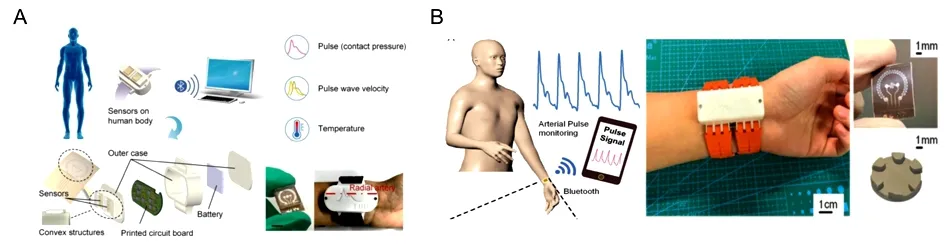

1.2.3 微傳感陣列使得可穿戴設備更加舒適、高效 現有的可穿戴設備使用皮帶或袖口,其壓力會引起人的不適,還可能導致血液回流。隨著微機電系統(Micro-Electromechanical System,MEMS)傳感器的發展,其小型化、集成化、高靈敏度、低能耗、優良的機電性能等優點日益突出。Jessica E.T.Kabigting等[21]制備了一套微傳感陣列,由3個微加工技術MEMS制備的壓阻式壓力傳感器組成,將氣壓計放置于手腕對應寸、關、尺3個觸診點,傳感陣列通過單片機控制,USB和藍牙數據傳輸,將獲取的實時數據處理后進行定量診斷和分析。見圖3A。清華大學伯克利深圳研究院將3個MEMS壓力傳感器、血氧探測器和MEMS加速度計集成固定在一塊柔性印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)上,利用壓力傳感器采集脈沖波速度(Pulse Wave Velocities,PWVs)等信息,MEMS壓力傳感器和血氧檢測器導出模擬信號,經過信號放大模塊和濾波器模塊對模擬信號預處理后,再使用藍牙模塊將信號發送到終端,在終端完成脈搏波信號處理[22]。伯克利研究院還研制了壓電陶瓷材料,氟化乙烯丙烯(FEP)/ecoflex/FEP三明治結構的柔性脈搏波傳感系統。壓電陶瓷材料具有柔性、重量輕、具備大而穩定的等效壓電效應、較高靈敏度等特點,此系統包括1個模擬三手指的三通道脈沖傳感陣列,每個傳感器尺寸為4 cm×0.8 cm,其寬度約為中醫師的手指指尖大小,分別置于寸、關、尺位置,用于采集脈搏波。人類脈搏診斷的首要任務是可靠地鑒別和分類脈搏波模式,此系統通過機器學習技術的大數據分析,可顯示脈搏波的分類結果[23]。見圖3B。

圖3 微傳感陣列檢測脈搏

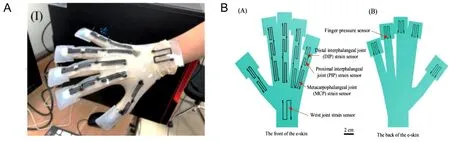

1.2.4 電子皮膚、3D打印技術使得電極片更貼合皮膚、傳感器佩戴更舒適 隨著柔性電子、仿生學、材料學的飛速發展,具有類人皮膚功能的柔性電子皮膚應運而生,集壓力傳感器和應變傳感器于一體的電子皮膚由于其靈活性和耐磨性,在醫療監測中顯示出巨大的潛在應用前景[24]。Wei等[25]研發了一種基于新型熱固性印刷油墨嵌入式3D打印技術、整合應變傳感器和壓力傳感器于一體的手套型電子皮膚,該油墨是用EcoFlex和碳納米粒子制備。嵌入式3D打印技術,利用高度可編程的方式,使得在高度可伸縮矩陣中集成傳感元件成為可能,柔性材料因其良好的導電性、可拉伸性和可加工性,可將傳感器做成任意幾何形狀。該傳感器具有良好的穩定性和可靠性,還有很強的抗沖擊性和較高的耐久性。電子皮膚中的壓力傳感器可以對寸、關、尺部位的動脈脈搏進行檢測。見圖4。

圖4 電子皮膚

2 可穿戴技術在針灸、經絡診療方面的應用

針灸在我國已傳承千年,具有疏經通絡、調和氣血等功效,臨床上針刺治療效果的優劣與醫師的臨床經驗和針刺手法密切相關,且針刺治療時必須由專業人士操作,場地有較大局限性。基于此,可穿戴針灸、理療、經絡治療儀等相繼出現,采用電子脈沖替代傳統銀針刺激穴位,達到針灸理療的效果。且針灸儀向小型化、集成化方向發展,方便攜帶和使用,具有更高的隱蔽性和用戶體驗,給需要長時間、每日多次重復治療并且無法經常往返于居住地與醫院之間的患者提供了便利。

2.1 可穿戴電針刺激裝置、腳踝針、經絡按摩儀等的研發和應用

2.1.1 可穿戴穴位按壓設備可實現長時間穴位電刺激 馮杰等[26]設計基于STM32芯片的可穿戴穴位電刺激設備,可實現無線控制及對穴位的連續電刺激,以達到針灸理療的效果,具有體積小、功耗低、安全性高的特點。穴位按壓是利用按壓力量刺激穴位,使力量流經身體經絡,由于需要施加相當長時間的壓力,帶針刺的桿/球狀刺激探頭施加壓力會造成使用者痛苦。Rajan等[27]設計了基于3D建模的自動穴位按壓手套,采用雙層手套樣結構和編程電子模塊組成。內層為液態樹脂材料,外層為不透空氣材料,當2層沿邊緣連接時,建立了一個潛在的空腔壓力室給予穴位加壓。此設備結合3D建模、快速原型制作和微控制器編程,可以緩解使用者的疼痛和壓力,且可實現長時間連續穴位按壓,不受場地、時長的限制。因按壓內關穴對緩解哮喘急性發作、冠心病心絞痛、急慢性胃腸炎、急性腸梗阻、嘔吐、暈車等均有良效,所以內關穴按壓儀的研發對心血管病防治及獨居、空巢老人的日常監護和護理很有必要。汪容羽等[28]研制出一款可穿戴多功能內關穴按壓儀,可對心率、血氧飽和度等生命體征進行監測,在生命體征出現變化時可自動啟動內關穴按壓功能。Milkowski[29]、Pantaleo等[30]研制磁性壓力點設備,使用彈性、柔性和磁性材料在手腕周圍持續實施穴位按壓,尤其是內關和外關穴,緩解惡心嘔吐、暈動癥、頭痛、胃痛等癥狀。

2.1.2 可穿戴腳踝針和經皮電刺激設備使鎮痛治療不受時間、場地限制 腳踝針和經皮電刺激(TENS)均有良好的鎮痛效果,腳踝針是在手腕和踝關節特定穴位進行皮下淺針刺,受中醫耳針療法和全息醫學的啟示,腳踝針可治療身體遠端疾病。TENS是通過皮膚傳遞給人體低頻脈沖電流。Song等[31]結合這2種方法研制了一種可穿戴電刺激裝置,對肩肘病變患者進行鎮痛治療和康復。謝凌欽等[32]以腳踝針和TENS理論為基礎,研制了一套穿戴式、治療參數連續可調的全息鎮痛治療系統,通過低頻電脈沖作用于人體腕踝部不同分區,治療對應組織臟器的疼痛。方凡夫等[33]制備可穿戴式中醫腳腕針智能電刺激儀,使用時只需將腕踝帶穿戴于腳腕部,不需要將針插入皮膚,采用電刺激脈沖方式進行電刺激,治療身體遠端臟器的疾病。結果顯示,治療部位明確集中,治療過程精確可靠,效果顯著,且只需將傳感器穿戴于腕踝部,不阻礙患者正常活動,不受時間、場合限制。

2.1.3 可穿戴經絡按摩儀實現全經絡整體、循環調節治療 經絡按摩也是一種很有效的理療方式,目前中醫經絡治療缺乏整體、全經絡循環調節,不符合人體生理經絡循行規律。胡衛京和聶增輝[32]研制了一種基于碳纖維材料的可穿戴智能經絡保健服,碳纖維產生的紅外光波作用于經絡腧穴點上,通過共振效應,使經絡處于活化狀態,促進細胞養分供給。趙劍鋒[34]研制智能經絡感應鍛煉服,設置電磁振動發熱電子元件,將外界的聲、光、電、熱、磁和藥物聯合作用于經絡穴位,感應形成一個有序的環流,增強人體免疫功能,達到鍛煉目的。石平安[35]研制經絡治療儀,控制十二經絡循環和每個治療點的時間,實現十二經絡流動循環式尋找反應點,再自動對比形成臟腑辨證結果,反饋成處方。按摩、電針頭部穴位可有效達到健腦安神,改善頭部血液、氣血循環的作用,治療腦源性疾病,但電針頭穴常伴有疼痛,且患者不方便移動,部分患者難以堅持而放棄治療。朱路文等[36]研制便攜式按摩帽,進行頭部穴位按摩,并基于頭部經絡走行,設計可穿戴頭穴治療設備,經顱電刺激儀調節突觸可塑性、神經元興奮性,對腦卒中的運動功能康復具有積極作用。

2.1.4 可植入電針設備用于治療的疾病 可植入電針設備是可穿戴技術中的一個重要進展,可植入電針裝置具有小的、密閉的外殼,包括一個主電源和無線感知外科操作命令的傳感器。電針設備具有低刺激強度、低頻率和地占比等優點,發電機植入患者軀干遠端,絕緣導線穿過四肢到穴位。可植入電針系統近5年多用于治療頸部筋膜疼痛綜合征[37]、肥胖[38]、血脂異常[39]、高血壓[40]、心血管疾病、焦慮、抑郁[41]、雙相情感障礙及性功能障礙[42]等疾病。

2.2 微納技術與傳統針灸的結合

近幾年,傳統的針灸診療技術與納米材料實現了完美的結合,熒光納米粒子在體內的示蹤有助于顯示經絡結構,微納材料與傳統針灸針的結合有助于增大比表面積,增強針灸療效,微納針的應用還有助于控制藥物傳遞,在針頭處包載藥物還可實現藥物靶向釋放。

2.2.1 納米多孔針的研制可增強鎮痛效果,延長鎮痛時間 In等[43]研制表面具有分層微/納米尺度錐形孔的多孔針灸針,通過簡單的電化學制備,使其比表面積顯著增加,約為傳統針灸針的20倍。針刺大鼠神門穴,結果顯示可減輕針刺造成的大鼠疼痛感覺,控制大鼠電生理和行為反應,增強疾病治療效果。Kim等[44]發現納米多孔針可顯著增加健康受試者局部血流量,增強療效。Lee等[45]使用納米多孔針治療結腸直腸癌,結果顯示針刺大鼠神門穴可大幅降低結腸內皮細胞的平均腫瘤大小、β-catenin表達水平和異常隱窩灶的數量,提高了治療效果。Bae等[46]使用納米材料修飾的納米多孔針(Nanoporous Needles,PN)刺激足三里穴,觀察到PN針在炎癥疼痛模型中會產生長達2 h的鎮痛效果,而傳統針刺只能產生30 min的鎮痛效果。PN比普通針具有更大的旋轉力矩和拉力,能夠更大力量地纏繞皮下結締組織和肌肉層,特別是位于厚肌層的足三里和曲池穴。納米孔會增加PN的機械力,有助于增強和延長PN針的鎮痛效果,在臨床實踐中,醫者為獲得更好的針刺效果,通常選用直徑較大、比表面積大的大號針灸針,這樣會增加刺激強度,造成患者不適,PN則會相對解決這一矛盾。

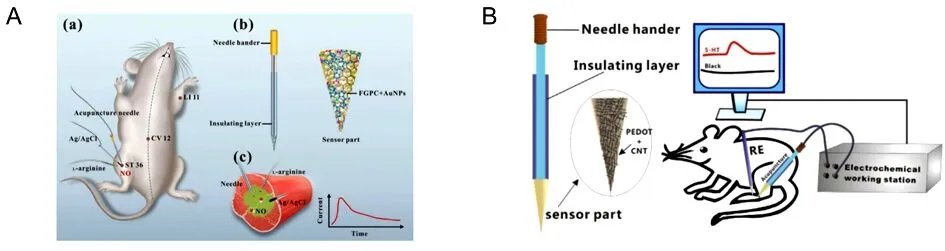

2.2.2 納米材料修飾的針灸針可增強成分檢測效果 納米材料修飾的針灸針還是良好的探測器,蘆丁具有抗腫瘤、抗炎、抗氧化等功能,Niu等[47]制備了金納米粒子和石墨烯為修飾,普通不銹鋼針刺針為底物的納米傳感電極,可靈敏檢測藥物和人尿液樣本中蘆丁含量,便于藥物評估和藥效觀察。NO參與多種生理活動如神經傳遞、血管舒張、免疫反應等,是重要的信使分子,Tang等[48]研制鐵卟啉功能化石墨烯復合材料(FGPC)修飾的針灸針,具有良好的電催化性能、高靈敏度和良好的NO選擇性,能夠在復雜的環境中實現體內和細胞中NO的實時監測。見圖5A。5-HT是重要的神經遞質,在減輕疼痛方面起重要作用,Li等[49]將碳納米管修飾到針灸針的尖端表面,用于實時檢測體內五羥色胺(5-HT)的含量,碳納米管具有高彈性模量、高縱橫比和優異的特性,其良好的導熱和導電性使這種微傳感器對一些炎癥介質和電活性分子具有良好的選擇性。見圖5B。Lin等[50]利用可穿戴無線傳感技術制備一種印有3D彈性電極的橡膠手套,可連續、實時動態檢測整個手掌穴位的生物阻抗和電位。當電阻出現異常時,可反映相應臟器出現的病變。

圖5 微納多孔針檢測

2.3 可穿戴技術在中醫其他特色診療中的應用

2.3.1 可穿戴按摩儀使推拿、按摩更便捷 推拿、按摩也是中醫特色療法之一,嚴海蓉等[51]發現辦公室白領長期久坐保持一個姿勢易腰背酸痛,設計了一套中醫人體經絡診療可穿戴系統,在服裝中嵌入微小芯片實時監測用戶心跳、呼吸和體溫等生命體征,周期性啟動按摩器對相關穴位進行按摩,芯片可調節電流變化模擬多種按摩形式。曹安等[52]使用穿戴式腰背訓練器結合推拿治療慢性腰痛,比單純推拿治療更能有效緩解疼痛。邰先桃等[53]研制小兒推拿用可穿戴式頸部按摩儀,通過導電硅膠貼片的滑動,對小朋友進行針對性按摩。周玲[54]研制無線遙控背心,遙控開啟背心上的振動和加熱功能進行背部加熱按摩,不受場地、時間限制,且可穿戴。

2.3.2 可穿戴艾灸設備使熱敷療法不受場地限制 艾灸是采用敷料或是熱輻射加艾草制品對特定穴位進行熱敷作用,現有的熱敷裝置不便于與人體進行穴位固定,且不方便對多個穴位同時進行熱敷。王偉和任定玉[55]把熱敷裝置利用魔術貼子、母片與需要理療的穴位相連接,使用戶可連續、隨時進行熱敷,不受場地、時長等的限制。

2.3.3 面診智能設備 宋海貝等[56]研制面診智能鏡,可實時采集用戶的面色、唇色等信息,展示個人長期面部特征的變化趨勢,區別常色與疾病先兆的病色,通過大數據挖掘技術構建中醫特色個人健康管理系統模型,可用于日常健康檢測、治未病。

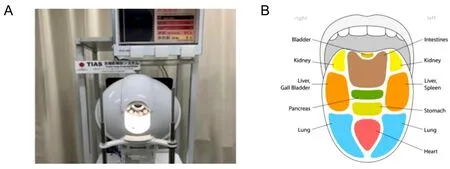

2.3.4 中醫舌診智能系統可實現舌體三維立體成像 人的舌頭承載著豐富的健康狀況信息,舌診也是中醫診斷中的一項重要內容,診察舌苔、舌色等信息也是病情轉歸、預后的重要指標。目前舌診檢測多采用圖像、算法等技術。使用CCD攝像機采集舌態、舌質、舌色的二維圖像,建立舌圖像診斷系統[57]。深度學習算法的引入極大地簡化了圖片特征提取,通過優化最終目標,網絡感知和提取圖片信息,定位圖片中的目標區域,通過卷積神經網絡實現分析,極大地提高了舌象特征提取和分析的效率[58]。因為二維舌圖像不能提供舌體的完整信息,如舌體的形態輪廓、舌苔厚度、舌裂紋長度及齒痕深度等,會直接影響診斷結果。近年來,人們又創立了基于成像光線追蹤的舌面彩色三維成像方法,三維靜態可視化模型有效解決了二維舌圖像深度信息不足的問題[59],但舌體信息反映人體氣血變化,人體的氣血是動態變化的,所以舌體呈現的信息也在不斷變化,舌體動態三維重建方法解決了動態觀察舌體,且舌象采集過程中舌體顫抖等問題[60]。見圖6。

圖6 舌診儀

3 可穿戴技術面臨的機遇和挑戰

可穿戴技術是通過信號檢測和處理、信號特征及數據傳輸等功能非介入性地實施人體監測的技術,具有低生理、心理負荷、可移動操作、使用方便、異常生理狀況報警、支持長時間連續工作和無線數據傳輸等特點。國家《中醫藥信息化發展“十三五”規劃》指出,中醫藥信息化是實現中醫藥振興發展的重要引擎和技術支撐。“十三五”是中醫藥信息化實現“融入、整合、跨越”的關鍵時期,其中一個重要任務是研制推廣數字化中醫藥健康智能設備。中醫診斷信息技術的研究及診斷儀器的研發,是增強中醫藥智能化技術裝備的前提。近5年隨著微納傳感技術、柔性電子、電子皮膚、植入性芯片技術、3D打印技術等的成熟以及大數據處理、藍牙數據傳輸、數據云處理等技術的全面運用,可穿戴健康設備在醫療健康管理領域顯示出強大的應用潛力,但是仍面臨許多關鍵問題挑戰,仍需彌補技術差距。主要問題:1)微納技術初期制造成本較高;2)傳感器的集成度有限,例如能夠準確、可靠且連續地監測和分析人體生物標志物的廣譜性可穿戴傳感器數量、種類仍然十分有限;能夠同時監測人體物理參數,如心率、血壓、溫度等以及化學分子參數如血糖、PH、血脂、電解質離子等的傳感器數量和種類有限;3)無創、個性化精準檢測等技術都還有待進一步發展。隨著微納技術的成熟和廣泛應用,傳感器的制備成本將會逐漸降低,集成化將不斷升高,傳感設備的靈敏度和選擇性也將得到進一步提高和發展。

4 小結

目前可穿戴技術在醫療健康領域已有廣泛應用,但在中醫領域的應用仍顯不足。可穿戴技術在中醫診斷、療效評價、養生、治未病等方面仍有很大發展空間,可為遠程治療提供技術支持,并為用戶提供個體化診療方案。中醫藥注重整體調節、個性化信息的獲取,始終重視預防性與干預性的指導思想,所有這些都與可穿戴設備為現代醫學的發展所提供的便利和機遇不謀而合。人體信息的實時、動態獲取,大數據的積累及智能化分析模式,可使中醫診療走向客觀化、規范化和信息化。基于多參數融合傳感,可建立對中醫氣血陰陽、臟腑功能、經穴特性等進行個體化實時測評的診療一體化裝備和體系,最終為探索符合中醫藥自身發展規律的個體化醫療模式奠定基礎。中醫藥產業勢必需要尋求新科技與新時代相結合的融合發展,可穿戴技術將會更廣泛地應用于中醫藥學領域,發揮傳統中醫的價值,多學科交叉融合,全面提升我國健康管理水平,造福國民。