肌內效貼聯合淋巴引流手法對全髖關節置換術后早期康復的療效觀察

王雄慶,陳 能

(廣東省中醫院珠海醫院,廣東 珠海 519000)

全髖關節置換術(Total Hip Arthroplasty,THA)是髖關節疾病的最后的治療方式。然而THA 術后常發生肢體周圍皮膚張力增高,局部壓痛及觸痛明顯,而在不采取任何措施的情況下,可發生下肢靜脈血栓形成(deep vein thrombosis, DⅤT)和致命性肺栓塞[1]。研究顯示,THA 術后肢體腫脹的高峰期在1~4 天內[2],因此早期運用有效的干預措施,對患者術后肢體功能康復,預防并發癥發生起到積極性作用。手法淋巴引流是促進靜脈和淋巴回流的一種輕微的按摩治療技術,此技術主要的作用機制為促進淋巴系統回流,提高惡性物質在淋巴系統中停留,減少細菌等物質的毒性作用。既往研究表明,它既能有效治療下肢創傷術后腫脹,也能夠減輕關節置換術后肢體腫脹,從而進一步減輕術后疼痛,加快術后康復[3],肌內效貼是一種采用彈性貼布貼于人體皮膚表面的非侵入性治療技術,研究表明肌內效貼具有降低局部炎癥反應、消除腫脹、緩解疼痛及促進本體感覺恢復的作用[4],也有研究表明關節置換術后運用肌內效貼能緩解術后腫脹,改善本體感覺及減輕疼痛[5]。但目前尚未有關于手法淋巴引流聯合肌內效貼技術干預THA 術后肢體腫脹及疼痛的相關研究,因此我們開展了該項研究,并取得了滿意的效果,現報道如下,為這種方法的臨床應用提供有價值的參考。

1 資料及方法

1.1 一般資料 選取2020年1~12月在廣東省中醫院珠海醫院骨科住院接受THA手術,術后出現術側下肢腫脹的58 例患者。所有患者均按照就診順序編號,分組的方法為SPSS 19.0 軟件隨機分配法,共淋巴引流組19 例、肌內效貼組19 例、聯合組20 例三組。肌內效貼組男6 例,女13 例,年齡32~87(65.00±13.33)歲,其中輕度腫脹13 例、中度腫脹6例、重度腫脹0 例,病程4~10(6.28±1.73)天;淋巴引流組男7 例,女12 例,年齡31~86(64.60±13.10)歲,其中輕度腫脹13 例、中度腫脹6 例、重度腫脹0 例,病程4~9(6.11±1.64)天;聯合組男9 例,女11 例,年齡35~84(65.70±15.10)歲,輕度腫脹11例、中度腫脹8 例、重度腫脹0 例,病程4-10(6.20±1.58)天。三組性別、年齡、病程等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 THA 術后肢體腫脹分級[6]根據黃小強醫生制定的分級標準分為以下三級:重度:8cm為診斷重度的標準,髕骨上、下10cm 位置若超過此標準則診斷為重度;除超過周圍的標準,按之深陷,酸麻脹痛等感覺也是診斷重度的標準之一。中度:4~8cm 為中度的標準之一;還可根據淺靜脈按之可見凹陷,有一定充盈等判斷,酸麻脹痛等感覺較明顯。輕度:髕骨上、下10cm比術前稍微增粗,小于2~4cm;除周圍略有增粗外,皮膚大致正常,無明顯痛感等引起患者不適是癥狀。無腫脹:無論從周圍還是痛感等感覺考慮,均無明顯不適,周圍增粗未超過2cm。

1.3 納入標準①THA術后肢體腫脹的患者,程度不限,手術的原發病均為股骨頭無菌性壞死;②主干動脈無嚴重損傷或無動脈吻合者,無嚴重的心腦血管疾病患者,無心腎功能異常、顱腦損傷者;③自愿接受治療的患者,簽署知情同意書。

1.4 排除標準①患者依從性差;②治療過程中出現特殊生理變化;③術前下肢動靜脈彩超發現DⅤT的患者,或其他下肢動靜脈疾病;④有嚴重肝功能不全,腫瘤及嚴重心腦血管病患者。

1.5 方法 所有患者均在術后采用常規的腫脹康復處理,開始時間為術后第一天,如冰敷、抬高患肢等,分到不同組別的患者采用不同的特殊處理。

1.5.1 淋巴引流組 淋巴引流操作人員按摩全程均用手掌的大魚際或全掌貼附,動作輕柔、均勻,連續運動時主要靠上臂用力,支點為肩關節。首先松開腫脹部位以上正常區域的淋巴結,按摩的壓力保持在30~40mmHg。根據腫脹的嚴重程度調整按摩速度,積水越多,速度越慢,按摩的順序從腹股溝淋巴結大腿前后內外側到恥縫。不間斷地按照淋巴管的收縮時間進行抓握達到減輕腫脹的效果,手法包括繞圈、擠壓、按勾、輕觸、按壓、八字等,具體操作按照方法描述在相應位置進行,每天1 次,每次30min,5天為1個療程。

1.5.2 肌內效貼組 術后采取肌內效貼貼扎療法,囑患者充分暴露貼扎部位,同時對貼扎部位進行清潔處理,取仰臥位或坐位,自然伸直膝關節,在腹股溝淋巴結區貼錨(貼布的起始端),沿著淋巴走形在腫脹最明顯部位向下貼扎兩條6~8 爪形肌內效貼布,重疊于腫脹部位(肌內效貼采取無拉力或拉力小于10%),疼痛嚴重處即痛點采用X形貼扎,每天貼扎1次,維持24h左右,5天為一療程。

1.5.3 聯合組 采取手法淋巴引流聯合肌內效貼貼扎療法,治療頻次同其余兩組。

1.6 觀察指標

1.6.1 患肢周徑 根據肢體周徑測量法[7],分別測出三組患者術后1、3、5天術側肢體髕上、下10cm 的周徑,用皮尺來測量周徑,要求被測量者,雙腿直立,目視前方。

1.6.2 ⅤAS 評分[8]通過ⅤAS 評分評估三組患者術后1、3、5 天的疼痛程度,10cm 的直線代表疼痛的程度,標注一端為0 無痛;一端為7~10 重度痛,嚴重影睡眠,疼痛難忍;1~3輕度痛,能忍受;4~6中度痛,尚能忍受,影響睡眠。

1.6.3 臨床療效[9]根據患肢周徑和疼痛程度兩點進行判斷。患肢周徑判斷:顯效:患側肢體腫脹完全消退,或與健肢周徑一致,未見有張力性水泡;有效:患側肢體腫脹可見部分消退,髕上、下10cm 的周徑減少1.5cm 以上;無效:髕上、下10cm 的周徑未減少,或周徑減少不足1.5cm。

1.6.4 不良反應 記錄治療過程中發生的不良反應,并及時處理。

2 結果

2.1 患肢周徑比較 術后1 天,三組患者的患肢髕上、下周徑差異無統計學意義(P>0.05)。術后3 天、5 天,淋巴引流組與肌內效貼組的患肢髕上、下周徑差異無統計學意義(P>0.05),聯合組患者的患肢髕上、下周徑均較術后1 天縮小(P<0.05),且聯合組術后3 天、5 天的患肢髕上、下周徑顯著小于淋巴引流組與肌內效貼組(P<0.05)。見表1。

表1 三組患者術后不同時間患肢髕上、下周徑比較(± s,cm)

表1 三組患者術后不同時間患肢髕上、下周徑比較(± s,cm)

注:與術后1天比較,①P<0.05;與淋巴引流組比較,②P<0.05;與肌內效貼組比較,③P<0.05

組別淋巴引流組肌內效貼組聯合組例數19 19 20術后1天髕上周徑38.79±1.31 39.14±1.50 39.23±1.91髕下周徑34.59±1.22①33.41±1.40①32.47±1.62①②③髕下周徑35.03±1.17 34.81±1.41 34.79±1.68術后3天髕上周徑38.33±1.26①38.61±1.48①35.98±1.69①②③髕下周徑34.59±1.22①33.41±1.40①32.47±1.62①②③術后5天髕上周徑37.89±1.29①38.21±1.46①35.27±1.58①②③

2.2 VAS 評分比較 術后1 天,三組患者的ⅤAS 評分差異無統計學意義(P>0.05)。術后3 天、5 天,三組患者的ⅤAS 評分均較術后1 天降低(P<0.05),且聯合組術后3 天、5 天的ⅤAS 評分顯著低于淋巴引流組與肌內效貼組(P<0.05)。見表2。

表2 三組術后不同時間VAS評分比較(± s,分)

表2 三組術后不同時間VAS評分比較(± s,分)

注:與術后1天比較,①P<0.05;與淋巴引流組比較,②P<0.05;與肌內效貼組比較,③P<0.05

術后5天3.26±0.14①3.05±0.14①2.10±0.14①②③組別淋巴引流組肌內效貼組聯合組例數19 19 20術后1天5.74±0.15 5.00±0.15 5.20±0.16術后3天4.11±0.16①3.84±0.16①3.40±0.15①②③

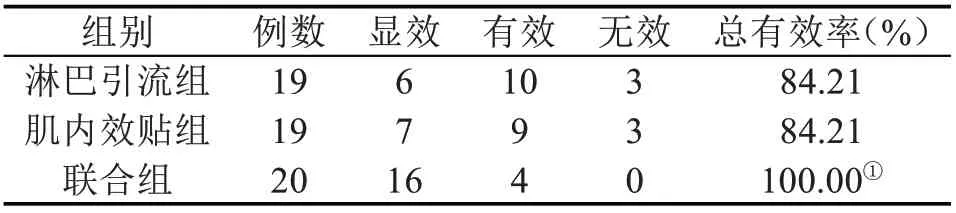

2.3 療效比較 淋巴引流組總有效率為84.21%,肌內效貼組總有效率為84.21%,聯合組總有效率為100.0%;聯合組總有效率均高于淋巴引流組與肌內效貼組(P<0.05)。見表3。

表3 三組術后臨床療效對比(?,ˉR,P)

2.4 不良反應及并發癥 三組患者均未出現不良反應及并發癥。

3 討論

THA 術后由于手術創傷、局部制動、靜脈回流障礙,不僅能夠形成肢體腫脹,且因為腫脹而形成疼痛加重,最終導致臥床時間延長,減緩切口愈合,嚴重者會威脅到患者的生命安全[10]。THA 術后下肢腫脹的發生率可以高達70%,目前治療THA 術后疼痛腫脹方面尚未有統一的標準,因此在THA術后早期進行綜合康復干預,對患者早期傷口愈合,肢體康復以及改善日常生活具有積極意義。

本研究結果顯示,淋巴引流手法與肌內效貼兩種方法今年在國內廣泛應用,效果較好,但兩者均存在一定問題。淋巴引流手法的人力資本高,手法要求高,需要長時間的學習和積累,資歷輕的醫護工作者操作所產生的效果并不會很好,且學習周期較長,成本較高。而肌內效貼用于治療下肢腫脹的方式沒有得到確切的證據,其主要緩解疼痛,對減輕腫脹的作用有限,主要通過打開門、減阻力、降源頭三方面起作用,與淋巴引流方式正好可以相互促進。將兩種有效的方法結合一起,是否可以提高臨床療效尚無明確結論,基于此進行本研究。

研究表明,爪形肌內效貼貼扎后消腫止痛的機制可能為:一是在其持續性的自然回縮力及形狀特性下,降低患肢的肌肉張力,減少組織液的生成,肌內效貼收縮等促進淋巴及血液循環[11]。二是爪形肌內效貼在貼扎部位產生持續性的觸覺輸入,使皮膚痛覺感受器產生的沖動使脊髓后角神經膠質細胞興奮,形成關閉閘門效應[12]。三是由于肌內效貼組可較長時間作用于患肢腫脹部位,減少淋巴液的生成并促進患肢血液循環。同時手法淋巴引流可通過刺激淋巴結,增加淋巴管及淋巴結的重吸收的功能,將水腫及其周圍組織中多余的液體排出,加速淋巴的回流,同時通過刺激淋巴系統活性,加快組織修復,減輕炎癥反應和疼痛,從而達到消腫止痛的作用,大大縮短治療周期,減輕患者痛苦。

在本研究中,無論是分開采用淋巴引流手法與肌內效貼,還是聯合兩種方法處理THA術后下肢腫脹,均能在術后3 天、5 天起到一定的效果,患肢周徑、ⅤAS評分與術后1天相比,差異有統計學意義(P<0.05);聯合兩種方法處理的患者治療效果更好,患肢周徑、ⅤAS 評分下降更為明顯,與淋巴引流組與肌內效貼組相比,差異有統計學意義(P<0.05);且聯合組患者的有效率為100%,與淋巴引流組、肌內效貼組相比具有統計學意義(P<0.05)。

綜上,肌內效貼聯合淋巴引流手法應用于THA術后早期康復,可有效減輕腫脹,減輕疼痛,值得臨床可推廣應用。但由于THA術后切口的不同,貼扎的部位細節不能完全一致,期待臨床試驗進一步驗證如何選擇貼扎的部位。