感覺信息訓練結合神經療法在發育遲緩嬰兒的應用研究*

劉源誠,何 爽,李列旺,李 微,張元薰

(廣西壯族自治區人民醫院兒童康復治療部,廣西 南寧 530021)

發育遲緩癥狀是幼兒在生長和發育過程中表現出來的速度減慢或順序不當等現象。在落后兒童的臨床上,雖然落后的兒童具有明顯的暫時性、預后性及具有較大的不確定性等基本特點。但其往往與落后兒童臨床上的各種神經系統精神疾病或其他臨床癥狀有著高度密切相關,如落后兒童精神發育遲滯、語言障礙、小學階段的學習困難、大腦性癱瘓、注意力功能缺陷多動障礙綜合征、視力或聽覺功能受損傷、退行系統性疾病、孤獨癥和相關遺傳代謝病等。5 歲以下兒童智能發育遲緩現患率約為1%~3%[1-2],我國2011 年五省一市0~6 歲兒童智力低下的流行病學調查顯示患病率均為9.31‰[3-4]。相比于發展正常的孩子,在治療和身體健康方面的問題上會讓他們需要付出更多的花費,因此這些都會對他們家庭的經濟產生很大的影響。因早期嬰幼兒大腦的可塑性以及早期嬰幼兒大腦發育容易被家庭養育環境所影響的特點,目前研究都將0~3 歲作為早期辨別和早期干預發育延遲兒童的最佳關鍵期,越早地提供早期干預的服務,對孩子和家人來說就會越好。有研究報道[5]對這些高危兒,在孩子出院前1周指導他們的父母并且在他們孩子出院后的3 個月內進行早期感覺-運動進行干預,可以有效促進他們的腦部認知神經系統的恢復。在近十年間,感覺信息技術在國際兒童康復界已成為一個新導向。由于國內外使用“感覺信息訓練”名稱的文獻仍較為少見[6],本科對發育遲緩嬰兒早期實施感覺信息處理訓練結合神經發育療法方法進行了近5 年的前期觀察,其方法效果顯著,值得進一步深入研究并充分明確其臨床療效,以便于在臨床上有效推廣應用,減輕患兒家庭及社會性的負擔。現選取2018年1月至2020年6月于我院接收治療的80例嬰兒進行了應用研究。

1 資料與方法

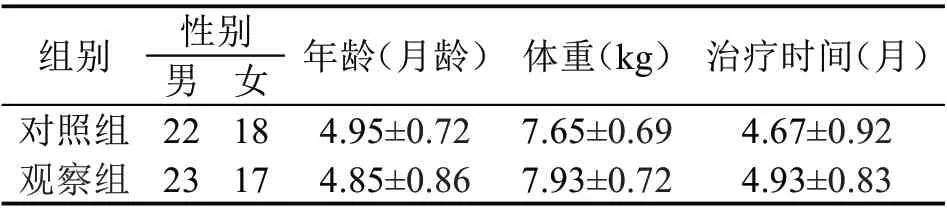

1.1 一般資料 選取2018 年1 月~2020 年6 月在本院兒童康復治療部所接受治療的80 例嬰幼兒作為主要研究對象,并利用統計軟件minitab18 進行隨機分為觀察組對照組各40 例,兩組普遍性資料經統計學實驗分析,見表1,差異沒有任何統計學意義(P>0.05),具有較高的可比性。

表1 兩組基本資料比較(f,± s)

表1 兩組基本資料比較(f,± s)

注:組間比較,P>0.05

組別對照組觀察組性別男22 23治療時間(月)4.67±0.92 4.93±0.83女18 17年齡(月齡)4.95±0.72 4.85±0.86體重(kg)7.65±0.69 7.93±0.72

1.2 納入標準①選取1 歲以內嬰兒;②由小兒神經專業及康復專業副主任以上醫師檢驗,符合確切的臨床診斷指標并確診為小兒發育遲緩;③根據Gesell 發育診斷法中文修訂版對篩查結果為陽性的兒童進行發育遲緩診斷的綜合評估,發育遲緩嚴重程度的診斷指標選擇發育商(development quotient,DQ):在選擇發育商(DQ)中輕度落后的;④Peabody粗大運動量表(PDMS-GM)發育商:選擇中輕度落后的;⑤患兒可以繼續堅持配合醫院+家庭康復治療3個月以上;⑥在接受治療前與家長詳細介紹相關技術的內容及目的,經家長同意,并與醫生簽署知情同意書。

1.3 排除標準①年齡大于1 歲的患兒;②診斷患兒是否有嚴重小兒聽力障礙;③不能臨床明確診斷出現疑似遺傳性小兒代謝神經系統疾病及其他異常染色體功能病變的;④明確的 臨床診斷為其他神經系統發育障礙性疾病,如腦性癱瘓等;⑤不能每天至少堅持連續進行兒童康復治療訓練3 個月或在一個療程內連續反復休息15 d 以上;⑥患兒父母沒有簽署法定知情同意書的。將基本滿足符合要求且基本符合條件的嬰兒隨機劃分為:

1.4 治療方法

1.4.1 對照組 嬰兒可以接受一系列的常規康復干預的手段和治療措施,給予神經發育療法包括對運動能力、姿勢發育的訓練,低頻電刺激,腦循環治療,所有的訓練治療都在專門的治療室進行,由專門的兒童康復治療師一對一訓練。每次2 h,每天1次,每周5d,共3個月。

1.4.2 觀察組 嬰兒在對照組的基礎上,應用感覺信息訓練。感覺信息訓練:用各種感統觸覺刷在嬰兒面部、四肢、軀干處分別做出不同程度方式的刷擦,包括輕柔緩慢的刷擦、適當力度緩慢刷擦、快速的刷擦,并在嬰兒雙手有目的活動時對活動的部位進行加強刺激,如伸手打開手掌時跟隨嬰兒的移動動作快速刷擦,時間控制在10 分鐘,進行觸覺敏感、觸覺動作技巧的訓練;選擇在治療床、斜面墊、懸吊平板、治療球上和嬰兒面對面進行互動,通過玩具或人臉吸引嬰兒追視,時間控制在10 分鐘,通過不同環境的變化對光線與顏色刺激進行眼部周圍肌肉的刺激和視覺訓練;根據嬰兒的能力,將嬰兒躺著、坐著或站著放置在懸吊平板上穩定其軀干進行前后左右的晃動,晃動幅度要根據嬰兒當時的適應性來調整,可從范圍小逐漸到范圍大,時間控制在5 分鐘;將嬰兒放置在振動臺上進行輕微的振動,可根據嬰兒體位對負重部位進行加壓刺激,俯臥位時對肩部、坐位時適當地加壓臀部,仰臥位時適當地對左右兩側的軀干適當加壓,時間控制在5 分鐘,進行本體感及協調力的固有刺激;訓練治療在專門的運動治療室進行,由專門的兒童康復治療師一對一訓練。每次30 min,每天1次,每周5d,共3個月。

1.5 觀察指標①采用Gesell 發育量表中文修訂版(北京市兒童保健所修訂)發育商測試,并進行治療前后差值對比,及治療后兩組的差值對比。該量表評估內容分為適應性、粗大運動、精細運動、語言、個人-社會5 個功能區,通過各功能區測試得出發育商(DQ)[7]。得分越高表示患兒發育水平越好。②采用Peabody 粗大運動發育量表(PDMS-GM)發育商測試,并進行治療前后差值對比,及治療后兩組的差值對比。該量表評估內容分為3 個分測區,包括姿態能區(共30項)、移動能區(共89項)及實物操作能區(共24 項)采用0-2 分三級評分法,通過原始分查表可得出患兒粗大運動功能評分[7]。得分越高表示患兒粗大運動功能越好。

2 結果

2.1 發育水平 治療前,兩組患者的適應性、粗大運動、精細運動、語言、個人-社會DQ 差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的適應性、粗大運動、精細運動、語言、個人-社會DQ 均較治療前顯著提高(P<0.05),且觀察組治療后顯著高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后發育商DQ比較(± s,n=40)

表2 兩組患者治療前后發育商DQ比較(± s,n=40)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

組別對照組觀察組粗大運動DQ治療前66.70±8.57 70.13±8.56治療后71.38±7.93①74.58±8.08①②治療后71.68±8.02①75.98±9.43①②精細運動DQ治療前71.75±8.36 75.13±8.86治療后77.28±9.93①81.63±8.29①②適應性DQ治療前70.68±7.30 70.35±8.49治療后75.87±6.35①80.53±7.59①②語言DQ治療前67.42±7.66 70.17±8.39治療后71.32±9.05①74.25±8.66①②個人-社會DQ治療前67.95±6.04 70.05±7.64

2.2 粗大運動功能 治療前,兩組患者的PDMS-GM評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的PDMS-GM 評分均較治療前顯著提高(P<0.05),且觀察組治療后顯著高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后PDMS-GM評分比較(± s,n=40)

表3 兩組患者治療前后PDMS-GM評分比較(± s,n=40)

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

治療后88.98±6.64①92.15±6.52①②組別對照組觀察組治療前85.93±6.83 87.83±7.17

3 討論

兒童發育遲緩(developmental delay,DD)是兒童發育性殘疾(developmental disability, DD)的一種,是一種主要特征泛指5 歲以下學齡兒童在粗大肢體的運動與精細肢體的配合動作、語言上的理解與表達、認知、個人與其他各種社會性發展、日常生活與活動等各種發育維度(包括領域)中,存在兩個或兩個以上的學齡兒童發育(發展)維度明顯落后,采用兒童發育學和診斷法等方法技術來對其進行發育評估往往低于兩個或兩個以上標準差[8]。在臨床上,雖然落后具有暫時性、預后具不確定性等特征,但其往往與神經性精神疾病的癥狀高度相關[8-10]。發育遲緩癥狀主要是在兒童身心發展的進行過程中,出現了發育速度放慢或先后次序錯誤等情況,主要癥狀體征表現在大運動與精細運動、語言理解與表達、認知、個人與社會性的發展等各個方面存在不同程度的落后。少數兒童由于存在長期的醫療、發展和心理方面的不良后果,隨著其年齡的增長,將會消耗大量的醫療和教育資源。早期的干預主要目標就是指一種能夠通過直接或間接影響到孩子、父母、家庭的正式和非正式的社會性支持網絡成員對孩子以支持和幫助。早期干預主要是針對0-3 歲DD、有DD患兒發生早期疾病的風險或明顯早期發育延遲的嬰幼兒,進行的早期疾病預防和矯治等各種身心問題所采取的一種綜合性的服務,以協助他們提高自己的認知、情感、行為及其對于社會的適應力,并積極地鼓勵和支持這些嬰幼兒在其家庭環境中的適應。因早期嬰幼兒大腦的可塑性以及大腦發育容易受到環境所影響的特點,越早為嬰幼兒提供早期干預治療,對嬰幼兒的預后情況就會越好。岑雪松等[11]研究結果支持早期綜合干預可促進發育遲緩兒童體格、運動、行為心理發展。

目前國內對于1 歲以內中樞神經功能發育落后的嬰兒,在早期診斷和康復治療手法方面等各個環節尚未形成規范、統一、完善的科學技術體系[12]。國內外針對發育遲緩的嬰兒早期干預的研究極少,主要是綜合康復治療(如神經發育療法、針灸、理療、高壓氧、水療等)方法。嬰兒的早期的感知覺在大運動中的發展與其認知、語言、行為和情緒等方面的發展是相互配合,并且具有一定密切聯系的[13-14]。因此采取有效的早期干預措施,促進發育遲緩嬰兒的整體生長發育,以避免或減輕并發癥的發生,提高生活質量[15]。感知覺發育應在1 歲以內重點培養,如適當的視聽覺輸入訓練、觸覺及本體感覺方面的刺激,簡單的思維和感受周圍事物的能力。方素珍等人[16]研究提示對感覺功能礙的HIE 病例中患兒,早期積極的感覺系統統合訓練可以更有利于穩定HIE 病例患兒的情緒,改善其睡眠和進食能力,提高康復訓練的依從性,促進其在運動和認知行為等各個方面功能發展。所謂感覺信息技術主要的目的就是廣泛利用來自人體的各種感覺生理器官,通過大腦接收來自機體內外的各種感覺生理信息,經過大腦加工優化再處理,使身體產生一種符合人體環境要求的適應性反應。適應性反應表現在良好的肌肉功能控制、社交情緒、動作計劃、行為組織和心理調適等[16-17]。我們通過研究早期干預中感覺信息訓練結合神經發育療法對精神運動發育遲緩預后的影響,接受了感知覺訓練和物理治療等的患兒效果更好并具統計學意義。在本研究中,對發育落后的嬰兒分別采取常規干預治療(對照組)與感覺信息處理訓練結合神經發育療法(觀察組),通過研究和對比后可以看出,兩組嬰兒經過早期干預都有明顯改善;治療后觀察組嬰兒GESELL 量表適應性、粗大運動、精細運動3 個方面評分水平均高于對照組嬰兒,差異有統計學意義(P<0.05);特別要注意的是適應性能區的評分差異更明顯(P<0.01),這可能是感覺方面的處理,能夠讓嬰兒更容易接受到環境變化和有安全感,所以他們才會很快地適應治療的過程。短期對粗大運動和精細運動產生了影響,而語言和個人-社會能區的差值對比變化不大,可能與治療的時間有關,需要更長的時間追蹤。Peabody粗大運動量表(PDMS-GM)發育商治療前后也有明顯改善;治療后觀察組粗大運動發育商高于對照組嬰兒,差異有統計學意義(P<0.05)。由此證實發育落后的嬰兒實施神經發育療法結合感覺信息訓練的早期干預后是有效的。

綜合上述,我們認為嬰幼兒時期是生長發育最快速的時期,特別是1 歲以內的嬰兒期運動及認知能力發育。因此采取感覺信息訓練結合神經發育療法的早期干預措施,促進發育遲緩嬰兒的關鍵期生長發育,以避免或減輕后遺癥的發生,在早期干預中起到了積極的作用。為發育遲緩治療補充重要的治療方案。同時本研究也存在樣本量小等不足,療效有待于進一步驗證。