喀魯莫其隧道初支大變形的處置措施研究

任永強,喬 雄,劉文高,倪偉淋,黃錦聰

(1.甘肅省遠大路業集團有限公司,甘肅 蘭州 730050; 2. 蘭州理工大學 土木工程學院,甘肅 蘭州 730050)

0 引言

我國西部地區地質情況較復雜,在隧道建設的過程中往往會出現初支開裂、拱頂下沉以及結構大變形等病害,針對隧道開挖過程中出現的類似問題,諸多學者在實際工程中進行了大量的理論分析與現場研究,探討了隧道開挖過程中圍巖的穩定性與安全性,為工程建設提供了可靠的理論基礎和實例參考。

一般情況下隧道開挖過程中圍巖本身具有一定的承載能力,但由于巖體結構和力學性能的差異導致圍巖承載強度有所不同,因此,在同一開挖條件下軟弱圍巖相比于較堅硬圍巖的承載能力將有所下降,會出現圍巖自身承載力不足而導致的初支開裂和變形等問題,為解決此類隧道病害問題,何樂平、戴世偉等[1-2]對大量軟巖隧道的病害原因及處治方法進行了研究,提出了新的云模型綜合風險評價方法和從事故出發逆推事故致災因素耦合機制的方法,對軟巖隧道病害的預防和隧道安全評估做出了貢獻。Jiang、李天斌等[3-7]通過對隧道變形里程內的地質條件以及變形特性進行大量的工程實踐,發現導致軟弱圍巖隧道大變形的重要原因,是水對圍巖的軟化作用產生的,軟弱圍巖遇水后出現了結構破壞和承載強度降低的現象,隧道整體結構受力增大,發生承載結構的破壞。韓常領、譚忠盛等[8-9]基于現場實測數據進行了不同支護類型下圍巖的變形和支護的受力特性分析研究,同時結合數值模擬的方法,比較分析了不同支護類型對于控制圍巖變形的可行性。王治才等[10]通過現場實測的方法,對隧道斷面的初支變形和拱架受力等進行了受力分析,并根據各支護體系間接觸壓力的斷面分布模式分析了隧道支護結構的協同作用機理。鮑先凱等[11]結合現場實測數據,利用MIDAS/GTX研究對比分析了3種不同施工方法的拱頂沉降、水平收斂和仰拱隆起的變化規律,結果表明雙側壁導坑法可以有效保證隧道的施工安全。李廷春[12]通過現場實測數據結合大型工程試驗的方法,得到采用超前導洞技術能夠有效地降低隧道施工過程中產生的變形速率。上述研究表明,目前針對軟弱圍巖隧道的施工方法優化和變形控制都取得了較好的成效。

關于隧道大變形產生機理以及控制措施,國內學者進行了大量的研究工作,并在理論和實踐中取得了一系列的成果,如蘭新鐵路的烏鞘嶺隧道[13]、蘭渝鐵路的木寨嶺隧道[14]和青藏鐵路關角隧道[15]等,在很大程度上降低了隧道施工成本和縮短了施工周期,并保證了隧道施工的安全性和支護結構的穩定性。經過長期的研究,軟弱圍巖隧道變形的機理以及控制技術都有了很大的進展,但由于不同隧道的施工特點以及變形控制理念的不同,無法形成具有普遍適用性的應對標準。為此,本研究以建設中的喀魯莫其隧道為依托,通過巖性分析查明變形原因,提出了變更設計參數、換拱等處置措施,并通過數值模擬的方法驗證了該措施的可靠性以及可行性,有效避免了后續隧道建設中初支的開裂和變形,保證了隧道的安全性和施工進度。

1 依托工程概況

1.1 工程概況

卓尼到合作高速公路上的喀魯莫其隧道,位于卓尼縣完冒鄉沙冒后村北約2.5 km處,S306省道旁,交通較便利。隧道按左、右線分離式設計,間距約30 m。左線隧道全長2 195 m;右線隧道全長2 145 m,屬長隧道。

隧道區域山體形態多呈渾圓狀,山脊較寬,草被發育,高程處于3 145~3 340 m,相對高差195 m,隧道左線最大埋深187.57 m,右線最大埋深188.93 m。隧道整體圍巖以中風化板巖為主,豎向薄層狀、節理裂隙發育,同時節理裂隙充填有較多軟弱夾層。此段落隧道支護參數為:超前支護采用Φ22藥卷錨桿,環向間距50 cm,每環23根;初期支護鋼拱架為I16,縱向間距100 cm;仰拱采用厚度為40 cm,C30混凝土結構。

1.2 病害發生段圍巖情況

喀魯莫其隧道ZK108+160-ZK108+180區域地處秦嶺東西向構造帶西端、合作市地處青藏高原東北邊緣;北鄰祁呂賀山字型構造體系前弧西翼;西毗康藏歹字型構造體系;東部已達武都弧型構造體系的端部,使本區斷裂、褶皺十分發育,構造形跡主要呈北西西向、北北西向展布。

隧道采用兩臺階法施工,在樁號ZK108+150處的上臺階施工1~2 d內,距掌子面后方40 m位置處ZK108+010-ZK108+110段落于2020年10月30日出現初支變形增大,拱頂部分出現噴射混凝土的脫落以及開裂的現象,且變形部分有著明顯的持續增長,變形速度量值較大,縱向連接鋼筋以及初支鋼拱架已出現強拉變形,且變形較大,上臺階拱腳處的初支鋼拱架已發生斷裂,隨時會出現整體失穩而坍塌,變形監測數據顯示上臺階拱腳位置變形最大且出現突變現象,現場情況如圖1所示。

圖1 初支破壞現場Fig.1 Site of initial support damage

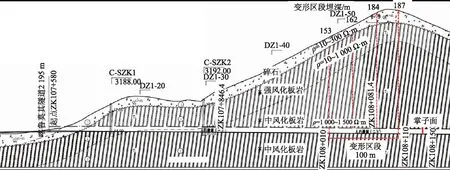

地勘報告顯示,ZK108+010-ZK108+110處圍巖以中風化板巖為主(如圖2所示),近乎豎向薄層狀,節理裂隙發育,同時節理裂隙充填有較多軟弱夾層,且掌子面橫向和斜向發育多條小的裂隙帶,巖體較破碎,巖芯多呈短柱狀,局部碎塊狀。地下水為基巖裂隙水,主要賦存于板巖節理裂隙中。施工時洞室會有滲水、滴水現象,局部地段會出現“淋雨”情況,受雨季影響較大。發生初支大變形的段落洞室埋深為153~187 m,穩定性較差,頂部無支護可能會發生掉塊、坍塌現象,側壁有時會出現失穩。

圖2 病害發生段地質縱斷面圖Fig.2 Geological longitudinal section of the section where disease occurred

2 病害產生及原因分析

2.1 圍巖級別的確定

通過對現場隧道圍巖進行勘測發現,結構面發育程度高,主要結構面傾角為52°,主要結構面走向與隧道軸向之間的夾角約為30°。根據《公路隧道設計規范》(JTG3370.1—2018)[16]確定巖體完整性系數Kv=0.55,如表1所示,可得BQ為325。根據現場調查結果和飽水單軸抗壓強度試驗成果,對BQ值進行修正,K1=0.52,K2=0.48,K3=0,得到[BQ]=225,從而判定該段隧道圍巖級別為Ⅴ級,屬于軟弱圍巖。

表1 Jv與Kv對照表Tab.1 Comparison table of Jv and Kv

2.2 斷面收斂監測

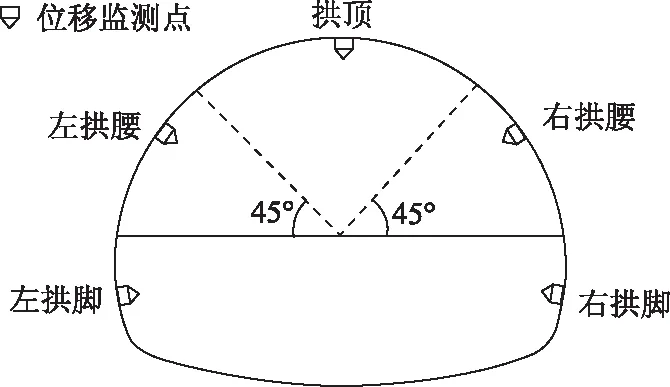

為保證施工的安全性,探究隧道初支結構的變化情況,在初支大變形段落選擇ZK108+063斷面對拱頂下沉、拱腰以及拱腳收斂進行監控量測。拱頂下沉采用水準儀、水準尺和鋼卷尺進行監測(CL04A電子水準儀高程精度達到±0.1 mm),水平收斂監測儀器采用SWJ-IV隧道收斂計(量測誤差限為±0.02 mm),具體監測方案如圖3所示。

圖3 隧道斷面監測方案Fig.3 Tunnel section monitoring scheme

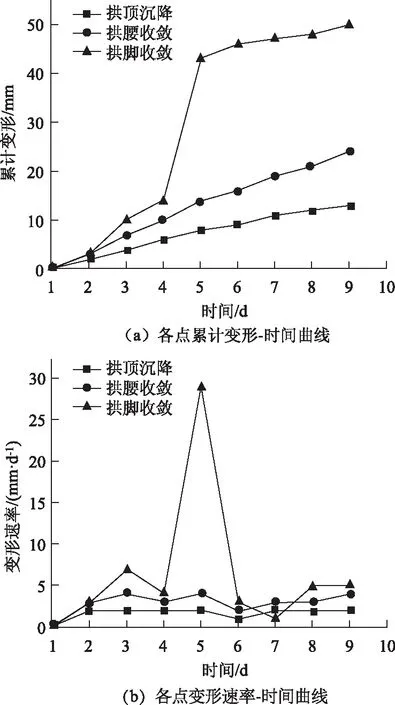

自2020年10月30日開始對隧道ZK108+063斷面進行監控量測,得到該斷面處各位置累計下沉曲線與下沉速率曲線如圖4所示。監測過程中(11月3日)隧道拱腳收斂出現了突變,變形呈現出持續增加的趨勢。拱頂最大下沉值為13 mm,拱腰最大收斂值為24 mm,拱腳最大收斂值為50 mm,拱腳處收斂值以及變化速率均大于拱頂位置,拱腳最大收斂速率為29 mm/d。

圖4 ZK108+063處斷面變形曲線Fig.4 Section deformation curves at ZK108+063

2.3 病害原因分析

通過上述圍巖級別的劃定及現場變形監測結果,對喀魯莫其隧道出現病害的原因分析如下:

(1)ZK108+010-ZK108+110段圍巖主要以中風化板巖為主,節理裂隙發育,同時節理裂隙充填有較多軟弱夾層,結構整體完整性差,無自穩能力。現有支護形式不能夠滿足此類圍巖的應力需求,開挖過程中出現圍巖的坍塌和脫落,初支變形逐漸增大,各位置出現變形且持續增加,拱腳收斂出現突變,從而使得原支護結構產生破壞。

(2)結合地質勘探確定圍巖級別為Ⅴ級,隧道走向與斷裂帶走向小角度相交(小于30°),造成斷裂帶在隧道內的延伸大,斷裂帶蠕變突顯,地應力的釋放時間長,同時由于拱頂左、右側圍巖裂隙發育程度高,拱腳處有滲水現象,加劇了圍巖整體穩定性變差,故施工過程中拱部、邊墻坍塌現象嚴重。

(3)隧道圍巖的穩定性在一定程度上也受到各種工序的影響,巖體在開挖擾動的影響下表現出較差的完整性和穩定性,并且開挖面拱頂位置存在掉塊現象。特別是上下臺階落底時,在沒有及時完成閉環的情況下,會使得應力作用于某一薄弱區域,使得圍巖位移極易產生突變,從而造成初支的破壞。

3 處置方案設計與施工

3.1 處置措施

喀魯莫其隧道ZK108+010-ZK108+110段地質情況復雜,圍巖結構變化較為明顯,整體穩定性較差,按原設計條件進行支護不能夠滿足承載能力要求,故出現初支的開裂和下沉現象,因此對于喀魯莫其隧道ZK108+010-ZK108+110段進行病害處置。

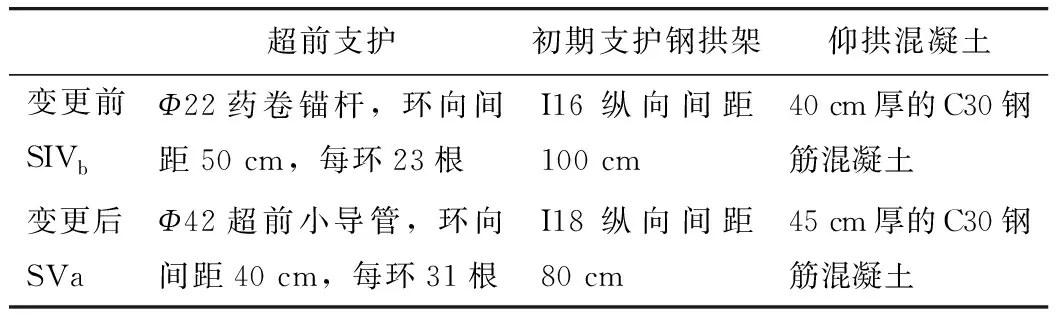

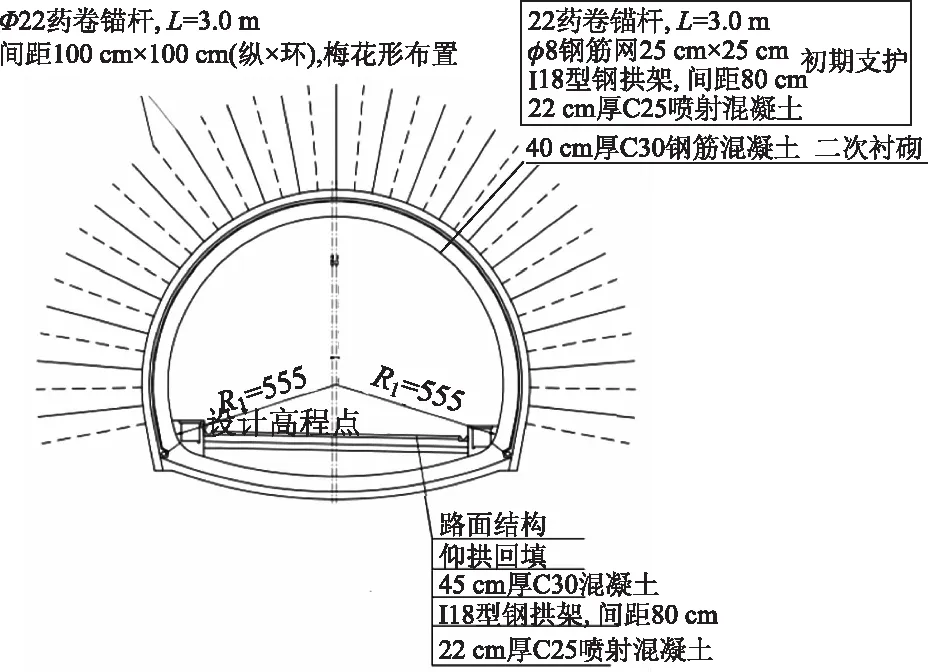

將原設計SIVb支護參數調整為SVa支護參數,調整后的參數為:超前支護Φ42超前小導管,環向間距40 cm,每環31根;初期支護鋼拱架為I18縱向間距80 cm,仰拱拱架閉合成環;上下臺階采用22 cm厚的C25噴射混凝土;鎖腳采用Φ22藥卷錨桿;系統錨桿采用Φ22藥卷錨桿支護,環向間距1.2 m,縱向間距1 m;邊墻、拱部采用40 cm厚的C30鋼筋混凝土,仰拱采用45 cm厚的C30鋼筋混凝土。設計變更內容具體如表2所示,變更襯砌結構設計如圖5所示。

表2 變更優化內容Tab.2 Modification and optimization contents

圖5 變更襯砌結構設計圖Fig.5 Design drawing of modified lining structure

3.2 數值模型建立3.2.1 有限元模型的建立

為了探討變更后的支護參數設計方案是否能夠滿足承載力的要求,對喀魯莫其隧道ZK108+063斷面處采用MIDAS/GTX NX軟件建立了隧道開挖平面有限元模型,二維有限元模型如圖6所示。為了減少邊界條件和模型尺寸對數值模擬結果的干擾,模型左右采用水平約束,模型底部采用全約束,模擬范圍取洞徑的3~5倍[17-19],該隧道施工方案優化斷面洞徑為11.9 m,故模擬范圍可為35.7~59.5 m,根據現場地質條件情況,取模擬范圍為44 m。上部取至山頂表面,研究段落隧道埋深162 m(見圖2),其中0~2 m范圍內為碎石,2~50 m范圍內為強風化板巖,50~162 m內為中風化板巖,洞身下部深度為44 m,主要巖體為中風化板巖。

圖6 平面有限元模型Fig.6 Plane finite element model

3.2.2 模型材料物理參數

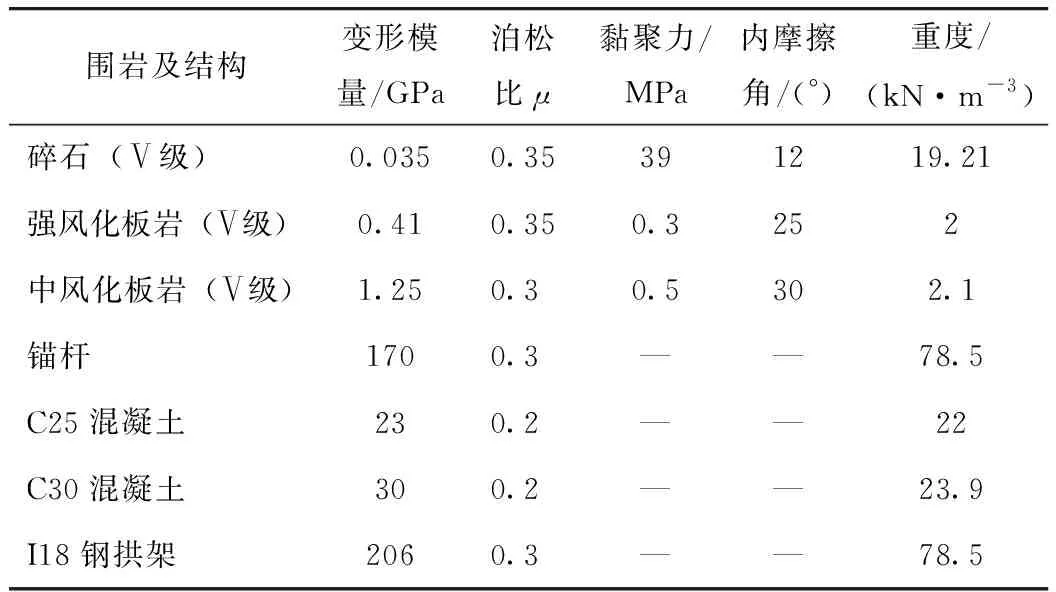

通過現場地質勘探以及各支護材料資料,得到在變更后的圍巖和各支護材料的物理力學參數如表3所示,采用Mohr-Coulomb強度準則對巖土體進行分析。

表3 圍巖及支護結構物理力學參數Tab.3 Physical and mechanical parameters of surrounding rock and supporting structure

3.3 計算結果分析

喀魯莫其隧道采用上下臺階方法進行開挖,為模擬隧道開挖的施工過程,將上下臺階開挖模擬了6個施工步,隧道開挖完成以后激活鋼拱架的支護,隨后進行混凝土的噴射。

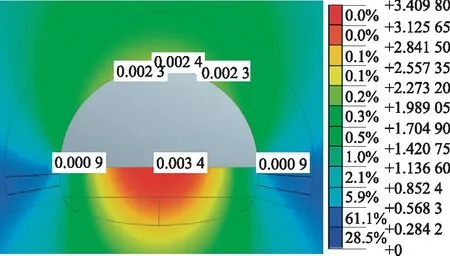

3.3.1 變更參數后圍巖變形分析

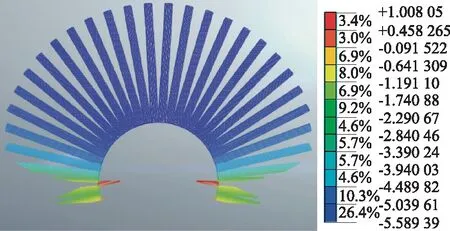

圖7和圖8表示隧道在上臺階和下臺階開挖施工步完成以后,隧道初期支護位移云圖。從圖中可以看出,方案調整后數值模擬ZK108+063斷面拱頂最大沉降量為2.6 mm,相比于現場檢測時間范圍內拱頂下沉值12 mm減小了9.4 mm,約80%;拱腰位置變更前收斂值為24 mm,變更后拱腰位移為2.2 mm,相對減少了21.8 mm,約90.8%;拱腳位置變更前收斂值50 mm,變更后拱腳為1.9 mm,相對減少了48.1 mm,約96.2%。

圖7 上臺階開挖位移圖(單位:mm)Fig.7 Nephogram of excavation displacement of upper step(unit:mm)

圖8 下臺階開挖位移圖(單位:mm)Fig.8 Nephogram of excavation displacement of lower step(unit:mm)

結合現場實測數據以及變更前后的數值模擬分析可得,變更后的SVa支護參數產生的位移變形較小,在拱頂、拱腰以及拱腳位置產生的變形均符合設計規范的要求,能夠保證隧道施工的安全性和結構的穩定性。

3.3.2 變更參數后支護應力分析

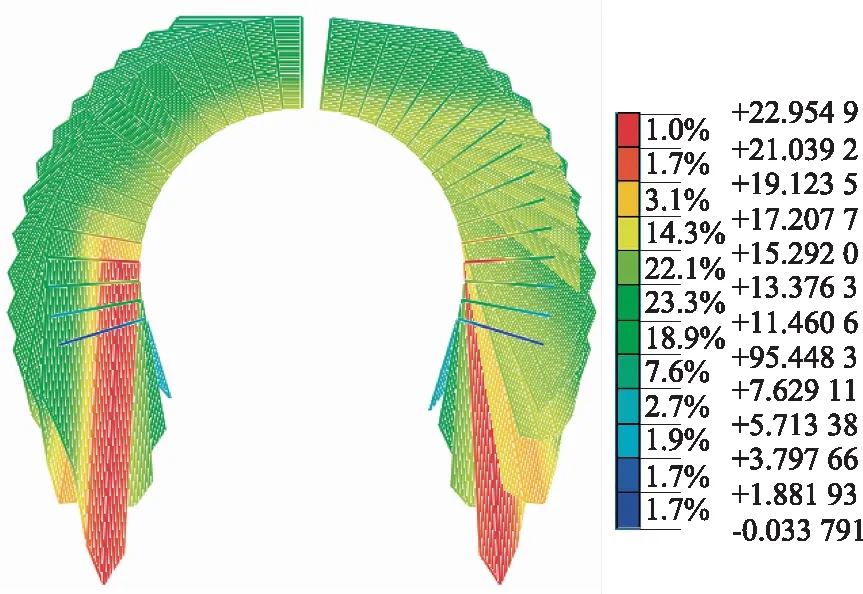

由于變更前采用SIVb支護參數環境下初支變形較大,初支混凝土和鋼拱架受力超出其承受范圍,因此鋼拱架的材料強度和初支鋼筋混凝土的強度決定著隧道開挖的安全性以及結構的穩定性。圖9和圖10分別為開挖完成后初支混凝土和初支鋼拱架的應力云圖,從圖中可知在隧道初支應力分布中,拱腳位置應力最大,這就驗證了在原設計方案下,拱腳位置收斂變形是最大的原因。因此在進行隧道施工過程中應加強鎖腳錨桿和噴射混凝土以及縱向鋼筋的數量和強度來保證初期支護的安全性。變更后SVa支護參數將40 cm厚的C30混凝土調整為45 cm厚鋼筋混凝土,使得初支整體的受力結構更加穩定,有效控制了隧道的變形以及承載力不足等問題。

圖9 初支混凝土應力云圖(單位:kN·m-2)Fig.9 Stress nephogram of initial support concrete(unit:kN·m-2)

圖10 初支鋼拱架應力云圖(單位:×104 kN·m-2)Fig.10 Stress nephogram of initial support steel arch(unit:×104 kN·m-2)

錨桿的內力云圖如圖11所示,對錨桿在圍巖中的受力情況分析可以發現,經優化后隧道的錨桿軸力主要受拉作用,在左、右邊墻處產生的軸拉力達到最大,其值為22.95 kN。而最大軸壓力在接近兩邊拱腳位置處,其內力值為0.034 kN,說明在變更設計優化后,錨桿滿足設計承載力的要求,確保了隧道施工的安全性和結構的穩定性。

圖11 錨桿軸力(單位:kN)Fig.11 Axial force of anchor rod(unit:kN)

結合數值模擬的結果分析,對現場施工進行優化設計,上下臺階連接鋼板位置適當調整,避開變形較大部位,加強連接鋼板連接質量控制,確保不出現薄弱環節,在上臺階后方圍巖加固完成后及時進行下臺階的開挖支護,避免由于閉環不及時而無法完成整體的受力,做到開挖與閉環施工緊密結合。同時施工過程應嚴格控制開挖進尺,每循環開挖進尺不應大于兩榀拱架的距離。

3.4 變更方案的現場施工

根據變更設計方案有限元模型計算確定,對于原支護情況下破壞較嚴重的拱腳位置,采用中沙箱防止連接鋼板受損,確保拱腳拱架座實,變形嚴重段落采用鋼拱架臨時支撐確保安全,對侵限段落進行注漿加固后,再進行換拱,確保圍巖穩定,同時對拱腳位置進行縱向鋼筋的加密,確保拱腳承載力的強度。

為了能夠加強初支的整體承載能力,在上臺階拱架位置增設系統錨桿,與初支相固結,尤其是錨固劑應采用樹脂錨固劑。同時為了保證換拱工作的安全進行以及防止初支的變形增大,在上臺階增加一環護拱。

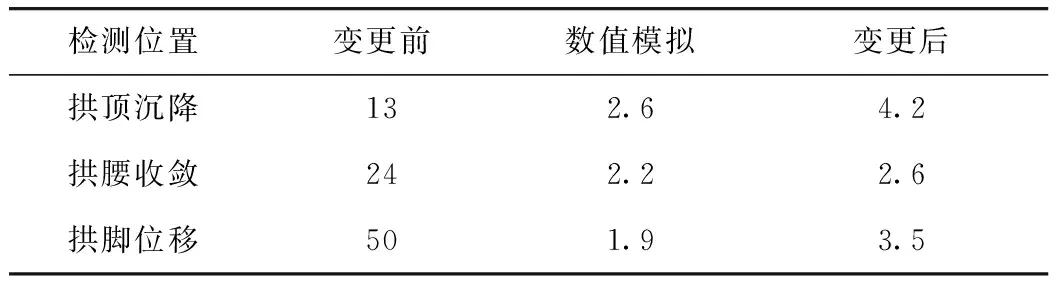

對變更支護參數后隧道的拱頂沉降、拱腰收斂和拱腳位移進行了監測,監測對比結果如表4所示。

表4 位移值對比(單位:mm)Tab.4 Comparison of displacements(unit:mm)

從表4可以看出,支護參數變更后,對比模擬結果與現場監測數據發現,ZK108+063斷面拱頂沉降實測結果與數值模擬結果相差不大,由于數值模擬不考慮時間效應,且在工序的影響,有一部分位移沒有檢測到,所以總體上數值模擬的結果略小于現場實測的結果,但整體模擬結果在可接受的允許誤差范圍內,說明該數值模擬結果具有可靠性。通過對比優化前后的施工方案監測結果可以發現,優化后的拱頂沉降、拱腰收斂和拱腳位移均明顯減小,初支變形的現象得到了很大的改善,圍巖整體的變形趨于穩定,隧道各支護形式形狀完好,沒有出現明顯的破壞現象。

4 結論

以喀魯莫其隧道ZK108+010-ZK108+110段開挖過程中出現初期支護大變形、襯砌開裂失穩為研究背景,基于現場實測數據統計結果,進行了病害原因分析,提出了處置方案,并對方案進行了數值模擬驗證,得到以下結論。

(1)現場實測數據表明,ZK108+010-ZK108+110段地質情況復雜,該段隧道圍巖級別為Ⅴ級,穩定性較差,施工中出現初期支護開裂下沉的問題,原設計SIVb支護參數不能夠完成承載力的要求,隧道各位置出現持續增加的變形,測試時間范圍內拱腳最大位移量為50 mm(位移不斷增加),整體出現失穩的趨勢,隧道呈現出擠壓性變形。

(2)現場圍巖級別重新劃分與變形監測數據表明,初支大變形病害主要原因為圍巖弱化,支護參數不足。

(3)采用MIDAS/GTX NX有限元軟件對變更后的支護參數合理性進行驗證,結果表明在SVa支護參數情況下,ZK108+063斷面拱頂最大沉降量為2.6 mm,降低了約80%;拱腰位置最大收斂值為2.2 mm, 降低了約90.8%;拱腳位置最大收斂值為1.9 mm,降低了約96.2%,極大改善初支變形較大的問題。

(4)對變更后的支護結構進行變形監測,結果表明各項變形較小,與數值模擬結果基本保持一致,且處理措施較合理,變更后的參數能保證結構的安全性。