黃金洞金礦斷層破碎帶內礦體開采巖層控制技術應用研究

李偉明,王阡,王翔,宋陽,胡軍偉,劉釗君

(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;2.臨沂會寶嶺鐵礦有限公司, 山東 臨沂市 277712)

黃金洞金礦位于平瀏大斷裂東側,復向斜北翼的東西向與北北東向構造交匯部位。主要構造形跡為北西西向倒轉復式背向斜構造,并形成一系列大致平行其軸向的斷層擠壓破碎帶,這些擠壓破碎帶呈東西向或呈北西西至南東東向展布,成群成組控制金礦產出。區域變質主要有蝕變類型和裂隙式熱液蝕變類型兩種。區內皺褶斷裂構造發育,斷層破碎帶主要為蝕變破碎板巖及石英脈。斷層破碎帶頂、底板節理發育,斷層破碎帶寬 0.2~21 m,斷層兩盤均為冷家溪群板巖。

1 礦體開采技術條件

黃金洞金礦有兩種不同開采技術條件類型的礦體。

(1)金塘坑口的 1號脈。該中段內礦體屬于緩傾斜的薄礦體,礦體平均厚度為2 m左右,傾角為10°~30°,下部偏緩只有10°左右,上部偏陡達到約30°。礦體和圍巖界限明顯,礦體金品位為1~2 g/t。

(2)華家灣坑口的 3號脈。該處礦體為傾斜礦體,為一典型石英脈型含礦類型,圍巖為板巖類型,礦體厚度為2~3 m,局部少量達到4 m,礦體傾角為40°~50°,金礦品位為3.5~5 g/t,上盤破碎帶品位為1.5 g/t。

該礦板巖為良好隔水層,地表水體、第四系孔隙水對礦床充水有間接影響,確定該礦床水文地質屬簡單類型。

通過對該礦巖體的工程地質調查和巖石力學參數測試,最終確定礦區各巖體工程地質條件類型見表1。

表1 礦區巖體分級匯總

2 推薦的采礦方法及采場結構參數

通過對比分析,推薦金塘坑口的1號脈采用傾斜分條全面采礦法;推薦華家灣坑口的3號脈采用上向水平分層充填采礦法。

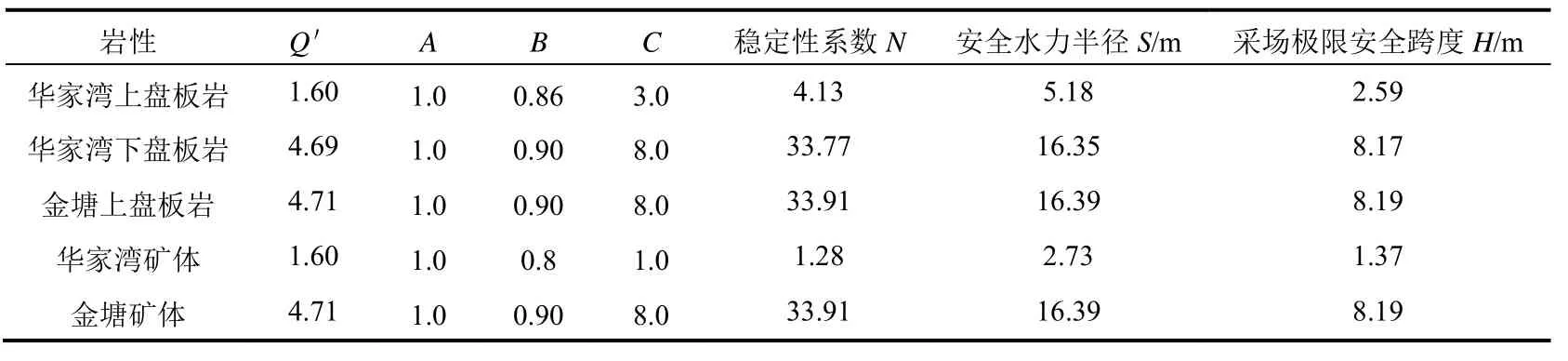

根據前述礦體和圍巖的基本穩定性條件,并結合現場的實際情況,礦體呈脈狀產出,厚度不大且較破碎,礦體的圍巖均為板巖。一般來說,無支護地下工程的穩定性取決于極限暴露面積;采用Mathews圖解法[1-3],針對不同巖性進行容許極限跨度計算,上盤極限情況下水力半徑[4-6]的計算結果見表2。

表2 基于穩定區的各巖性采場上盤水力半徑

3 采場內巖層控制技術研究

3.1 長錨索支護參數計算

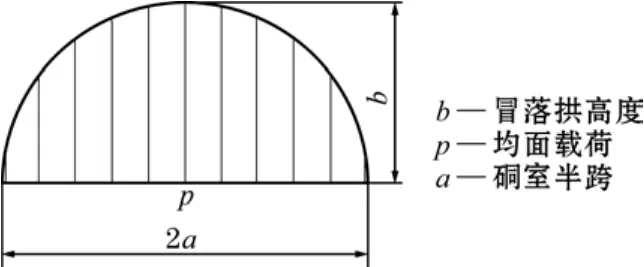

普氏松散體理論[7]認為在采場頂部(或巷道頂部)會形成自然平衡拱(即冒落拱,如圖1所示),在這個拱內礦巖的重力即為作用在設計的長錨索上的力。采用普氏公式分別計算華家灣坑口3號脈,金塘坑口1號脈的平均單位面積的壓力、懸吊錨索的根數、單錨索可控制面積,以此最終確定各錨索支護參數。

圖1 采場頂部的自然平衡拱

(1)長錨索長度[1-3]。在考慮穿孔設備、送繩方式及注漿方式等條件下,最終按組合懸吊作用和等強度原則,選取長錨索長度為5~8 m。

(2)錨索直徑。錨索直徑一般為15~25 mm,破斷力在120~350 kN之間。

(3)砂漿配比。砂漿采用水泥為42.5 普通硅酸鹽水泥,砂子為中砂和細砂,參照傳統經驗確定水灰比為0.4,灰砂比為1:2。

3.2 錨桿支護參數計算

綜合分析國內外關于錨桿參數的經驗數據和規定,按加固拱原理確定錨桿參數,對于跨度小于10 m的巷道、硐室,可按經驗公式確定錨桿參數。

(1)錨桿長度L可依據工程經驗采用公式(1)進行計算:

式中,W為巷道或硐室跨度,m;N為圍巖穩定量影響系數。其中,Ⅱ類(穩定性較好)圍巖,N=0.9;III類(中等穩定)圍巖,N=1.0;Ⅳ類(穩定性較差)圍巖,N=1.1;IⅤ類(不穩定)圍巖,N=1.2。代入式(1),可得,華家灣上盤板巖錨桿長度為1.9 m;華家灣下盤板巖錨桿長度為1.7 m;金塘上盤板巖錨桿長度為1.7 m。

(2)錨桿間(排)距D:

則,華家灣上盤板巖錨桿間(排)距不大于0.95 m;華家灣下盤板巖錨桿間(排)距不大于0.85 m;金塘上盤板巖錨桿間(排)距不大于0.85 m。

(3)錨桿直徑d:

則,華家灣上盤板巖錨桿直徑為 0.017 m;華家灣下盤板巖錨桿直徑為 0.015 m;金塘上盤板巖錨桿直徑為0.015 m。

綜合得出礦體頂板的支護參數為:錨桿長度應大于1.9 m,錨桿間距為0.95 m以內,錨桿直徑應大于17 mm。

4 采場支護后跨度模擬

基于上述計算的巖層控制支護參數,對巖體最大可暴露的跨度進行研究,以確定[7-8]采場結構參數。

采用FLAC3D軟件對巷道在無支護條件下和不同支護形式下的應力、變形、位移分布等情況分別進行模擬和對比分析。部分模擬結果見圖2至圖7。

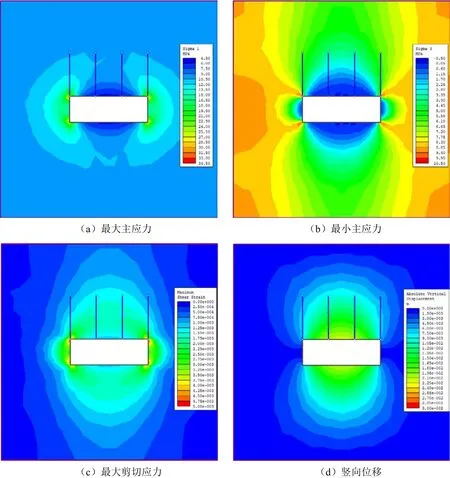

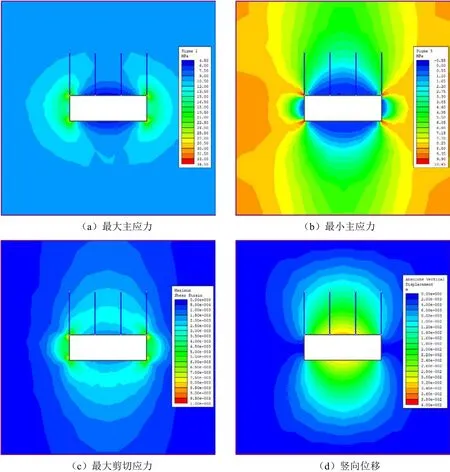

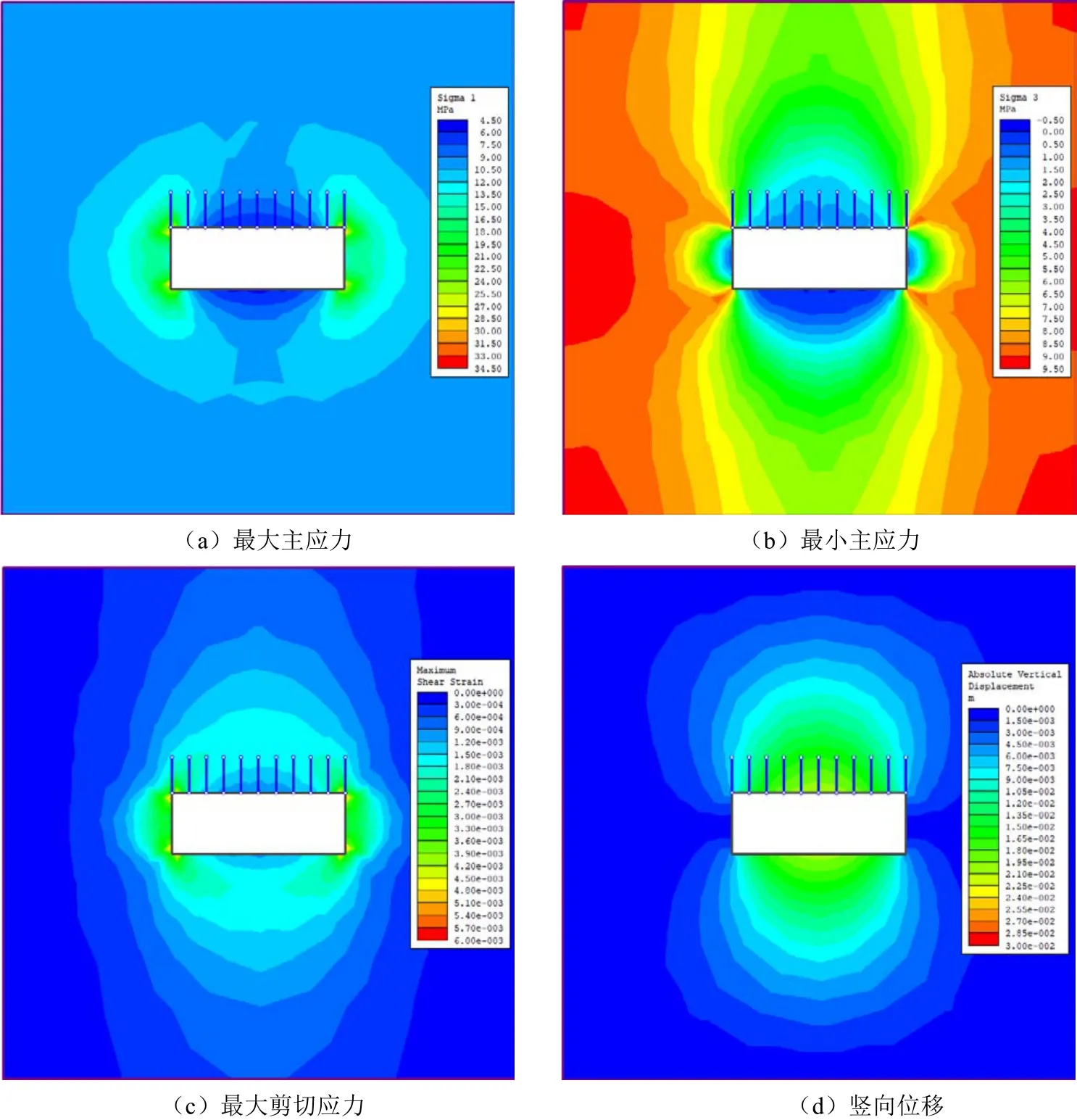

圖7 金塘上盤板巖錨索支護下跨度9.00 m時的應力、位移云圖

4.1 華家灣上盤板巖

4.1.1 華家灣上盤板巖錨桿支護

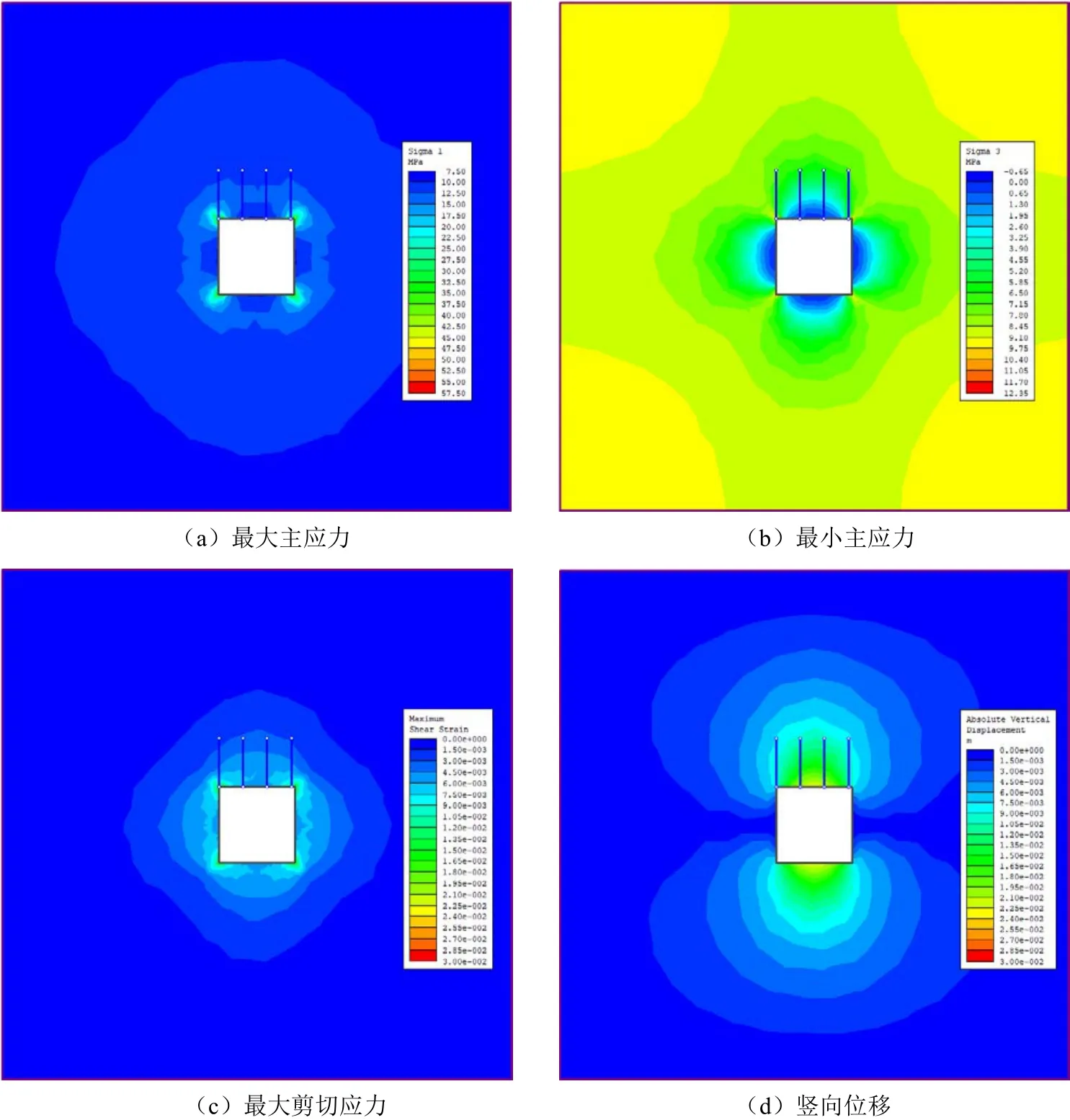

華家灣上盤板巖在錨桿支護與無支護條件下的應力分布規律表明,跨度為2.59 m、無支護時,最大主應力分布在采場的四角,最大主應力為25.20 MPa,最小主應力為9.50 MPa;跨度為2.59 m、錨桿支護時最大主應力為37.50 MPa,最小主應力為13.00 MPa;跨度為3.00 m、錨桿支護時,最大主應力為57.50 MPa,最小主應力為12.35 MPa,見圖2(a)、圖2(b);跨度為3.50 m、錨桿支護時,最大主應力為36.00 MPa,最小主應力為10.50 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場側幫和頂底板中央為應力釋放區。

圖2 華家灣上盤板巖錨桿支護下跨度3.00 m時的應力、位移云圖

豎向位移分布規律表明,跨度為2.59 m、無支護時,頂板最大位移為1.70 cm;跨度為2.59 m、錨桿支護時,頂板最大位移為1.20 cm;跨度為3.00 m、錨桿支護時,頂板最大位移為2.25 cm,見圖2(d);跨度為3.50 m、錨桿支護時,頂板最大位移為 3.00 cm。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板位置,側幫位移量較小。

從數值分析的結果來看,錨桿支護后比無支護下豎向位移降低,隨著跨度增大,在支護條件下[6-7]頂板位移增大,符合實際情況,因此在錨桿支護下推薦華家灣上盤板巖跨度為3.00 m。

4.1.2 華家灣上盤板巖錨索支護

華家灣上盤板巖錨索支護下的應力分布規律表明,跨度為3.00 m、錨索支護時,最大主應力為57.50 MPa,最小主應力為12.35 MPa;跨度為3.50 m、錨索支護時,最大主應力為36.00 MPa,最小主應力為 10.50 MPa,見圖3(a)、3(b);跨度為 4.00 m、錨索支護時,最大主應力為28.00 MPa,最小主應力為10.50 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場側幫和頂底板中央為應力釋放區[8]。

圖3 華家灣上盤板巖錨索支護下跨度3.50 m時的應力、位移云圖

豎向位移分布規律表明,跨度為3.00 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.25 cm;跨度為3.50 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.55 cm,見圖3(d);跨度為4.00 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.85 cm。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板位置,側幫位移量較小。

從數值分析的結果來看,錨索支護后,隨著跨度增大,頂板位移增大,與理論符合,因此在錨索支護下,推薦華家灣上盤板巖跨度為3.50 m。

4.2 華家灣下盤板巖

4.2.1 華家灣下盤板巖錨桿支護

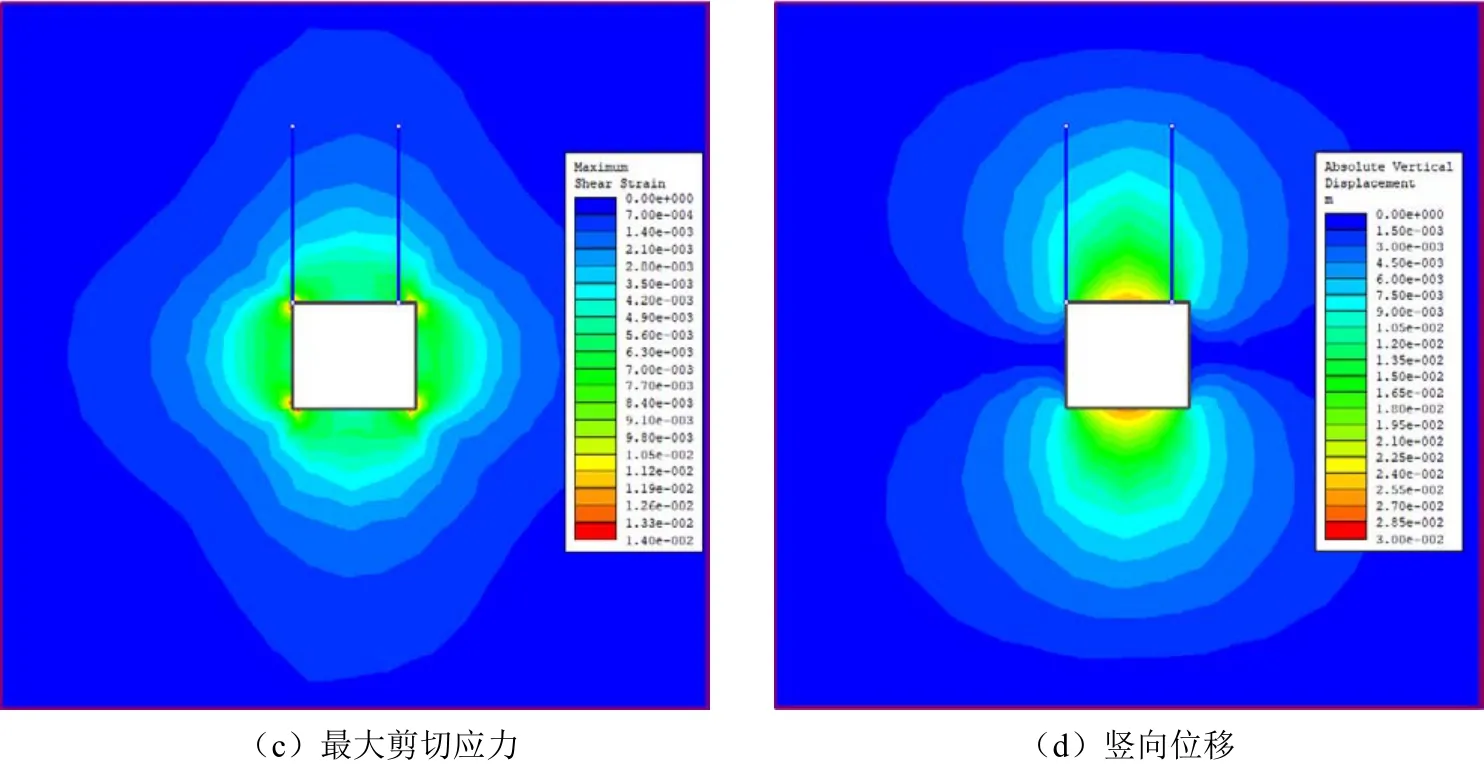

華家灣下盤板巖錨桿支護和無支護條件下的應力分布規律表明,跨度為8.17 m、無支護時,最大主應力分布在采場的側幫以及四角,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為11.60 MPa;跨度為8.17 m、錨桿支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為11.40 MPa;跨度為8.50 m、錨桿支護時,最大主應力為26.00 MPa,最小主應力為10.00 MPa,見圖4(a)、4(b);跨度為9.00 m、錨桿支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為10.45 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場側幫和頂底板中央為應力釋放區。

圖4 華家灣下盤板巖錨桿支護下跨度8.50 m時的應力、位移云圖

豎向位移分布規律表明,跨度為8.17 m、無支護時,頂板最大位移為3.20 cm;跨度為8.17 m、錨桿支護時,頂板最大位移為3.00 cm;跨度為8.50m、錨桿支護時,頂板最大位移為3.20 cm,見圖4(d);跨度為9.00 m、錨桿支護時,頂板最大位移為 3.45 cm。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板中央位置,側幫位移量較小[4]。

從數值分析的結果來看,錨桿支護后豎向位移比無支護時降低,隨著跨度增大,在支護條件下,頂板位移增大,符合實際情況,因此在錨桿支護下推薦華家灣下盤板巖跨度為8.5 m。

4.2.2 華家灣下盤板巖錨索支護

華家灣下盤板巖錨索支護下的應力分布規律表明,跨度為8.50 m、錨索支護時,最大主應力為25.00 MPa,最小主應力為10.00 MPa;跨度為9.00 m、錨索支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為10.45 MPa,見圖5(a)、圖5(b);跨度為9.50 m、錨索支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為11.45 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場側幫和頂底板中央為應力釋放區。

圖5 華家灣下盤板巖錨索支護下跨度9.00 m時的應力、位移云圖

豎向位移分布規律表明,跨度為8.50 m、錨索支護時,頂板最大位移為3.20 cm;跨度為9.00 m、錨索支護時,頂板最大位移為3.40 cm,見圖5(d);跨度為9.50 m、錨索支護時,頂板最大位移為3.40 cm,但最大位移區域增大。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板位置,側幫位移量較小[8]。

從數值分析的結果來看,錨索支護后隨著跨度增大,頂板位移增大,與理論符合,因此在錨索支護下,推薦華家灣下盤板巖跨度為9.00 m。

4.3 金塘上盤板巖

4.3.1 金塘上盤板巖錨桿支護

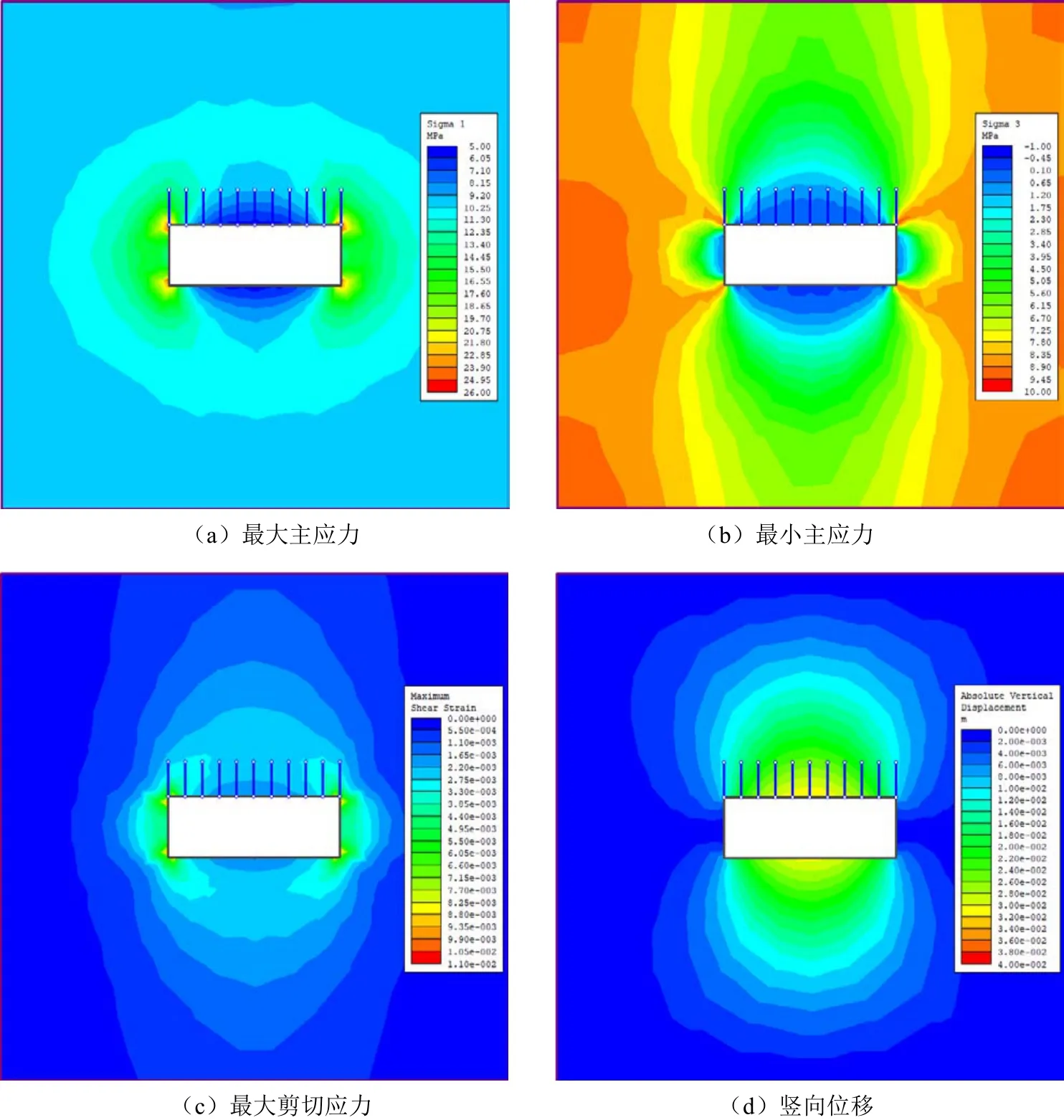

金塘上盤板巖在錨桿支護和無支護條件下的應力分布規律表明,跨度為8.19 m、無支護時,最大主應力分布在采場的側幫以及四個角,最大為34.50 MPa,最小主應力為10.50 MPa;跨度為8.19 m、錨桿支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為9.50 MPa;跨度為8.50 m、錨桿支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為9.50 MPa,見圖6(a)、圖6(b);跨度為9.00 m、錨桿支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為10.50 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場側幫和頂底板中央為應力釋放區。

圖6 金塘上盤板巖錨桿支護下跨度8.50 m時的應力、位移云圖

豎向位移分布規律表明,跨度為8.19 m、無支護時,頂板最大位移為2.10 cm;跨度為8.19 m、錨桿支護時,頂板最大位移為1.95 cm;跨度為8.50 m、錨桿支護時,頂板最大位移為2.10 cm,圖6(d);跨度為9.00 m、錨桿支護時,頂板最大位移為2.10 cm。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板中央位置,側幫位移量較小。

從數值分析的結果來看,錨桿支護后比無支護時,豎向位移降低,隨著跨度增大,在支護條件下,錨桿數量增多,因此在錨桿支護下推薦金塘上盤板巖跨度為8.5 m。

4.3.2 金塘上盤板巖錨索支護

金塘上盤板巖錨索支護下的應力分布規律表明,跨度為8.50 m、錨索支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為9.50 MPa;跨度為9.00 m、錨索支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為10.50 MPa,見圖7(a)、圖7(b);跨度為9.50 m、錨索支護時,最大主應力為34.50 MPa,最小主應力為10.45 MPa。采場周邊應力分布呈現出不同現象,采場四角為應力集中區域,而采場頂底板中央為應力釋放區。

豎向位移分布規律表明,跨度為8.50 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.10 cm;跨度為9.00 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.25 cm,見圖7(d);跨度為9.50 m、錨索支護時,頂板最大位移為2.25 cm,但最大位移區域增大。巖體開挖后,巷道周邊位移量較小,最大位移發生在開挖面頂板位置,側幫位移量較小。

從數值分析的結果來看,錨索支護后隨著跨度增大,頂板位移增大,與理論符合,因此在錨索支護下推薦金塘上盤板巖跨度為9.00 m。

5 結論

(1)通過多類型巖體分級法得出,華家灣下盤板巖和金塘上盤板巖為II級巖體。

(2)利用Mathews穩定性圖解法對礦巖體的容許安全跨度進行了計算,得出華家灣上盤板巖安全跨度為2.59 m;華家灣下盤板巖安全跨度為8.17 m;金塘上盤板巖安全跨度為8.19 m;華家灣礦體安全跨度為1.37 m;金塘礦體安全跨度為8.19 m。錨索直徑為15 mm,錨索長度為5 m,網度為4.33;錨桿直徑為17 mm,錨桿長度不小于1.9 m,間距為0.95 m。錨索加固配合錨桿使用。

(3)根據FLAC3D數值模擬結果,并綜合考慮位移、安全性與支護成本的相互制約關系,推薦支護條件下:華家灣上盤板巖錨桿支護下跨度為3 m,錨索支護下跨度為 3.5 m;華家灣下盤板巖錨桿支護下跨度為8.5 m,錨索支護下跨度為9 m;金塘上盤板巖錨桿支護下跨度為8.5 m,錨索支護下跨度為9 m。