InSb(111)襯底上外延生長二維拓撲絕緣體錫烯/鉍烯的差異性研究*

鄭曉虎 張建峰 杜瑞瑞?

1) (北京大學物理學院,量子材料科學中心,北京 100871)

2) (北京量子信息科學研究院,北京 100193)

近些年,人們對拓撲材料體系的認知得到了飛速發展.隨著量子信息科學與技術成為當下科學研究的熱點,具有大能隙高穩定性的低維拓撲材料有從基礎研究向應用探索的趨勢發展.如何實現高質量、大面積的單晶生長是影響拓撲材料走向實用化的重要一步.本文報道了在具有Sb 原子終止面的InSb(111)襯底上利用分子束外延技術生長低維拓撲絕緣體錫烯與鉍烯的實驗結果.實驗中發現,無論是錫烯還是鉍烯,起始外延階段都會在襯底上形成單層的浸潤層.由于錫原子之間的相互作用遠強于其與襯底的表面結合力,因此浸潤層呈島狀生長,晶疇島與島合并的過程中邊界效應明顯,導致薄膜實際上由大量小晶疇拼接而成,疇壁處的缺陷難以避免.而浸潤層的晶體學質量又限制了后續錫烯薄膜的外延行為,因此實驗發現難以實現高質量且層數準確可控的單晶錫烯薄膜生長.而鉍原子與襯底表面的結合能強于原子之間的相互作用,能夠在較高溫度下實現浸潤層的單層層狀生長,高質量的浸潤層為后續鉍烯的生長提供了良好的外延過渡層,因此發現實驗中更容易得到大面積的鉍烯薄膜.本文實驗結果及相關理解對于利用半導體襯底生長低維拓撲晶體薄膜具有指導意義.

1 引言

經過近二十年的發展,拓撲材料學已經成為凝聚態領域一個重要的分支.拓撲材料不僅能幫助我們更深入地了解物質的奇異結構和性質,也為微電子學和超導領域帶來了新的探索空間,更有可能助力未來量子信息技術的發展.尤其是具有拓撲邊界態的低維拓撲絕緣體,由于其能夠實現無耗散的導電通道,不僅有利于量子器件的開發及電學性質的測量,而且與超導材料制備異質結后,更有望實現拓撲量子比特的構筑及操控[1-4].高質量的拓撲絕緣體已然成為了材料學家及物理學家追求的重要目標.早期基于量子阱結構的HgTe 及InAs/GaSb二維電子氣已經通過低溫輸運實驗觀測到了量子化的邊緣態輸運信號[5-7],證實為二維拓撲絕緣體.這兩類體系具有復雜的異質結構、生長難度較大,且帶隙相對較小,需要在極低的環境溫度下才能觀測到拓撲性質,不利于性質研究以及未來潛在應用開發.因此,新型結構簡單且穩定的二維拓撲絕緣體仍然是該領域研究探索的重點與難點[8].隨著機器學習及新的計算方法在材料設計上的應用,大量具有強自旋耦合的二維寬帶隙材料被預言具有拓撲性質[9,10].通過實驗研究者不懈地努力,諸如錫烯(stanene)[11-14]、鉍烯(bismuthene)[15-17]以及具有磁性的二維拓撲絕緣體材料[18-21]已經在實驗室持續被合成,其拓撲性質也得到越來越廣泛地研究,為量子技術的發展儲備了大量的材料與理論支撐.然而,目前在高質量材料合成中仍然存在諸多挑戰,如大部分大能隙的低維拓撲材料只能在金屬襯底上通過金屬的催化效應才能獲得高質量的大單晶.如果將合成的薄膜通過嚴苛的方法轉移到絕緣襯底上再進行電子輸運測量和微納器件制備,就需要材料具有較高的穩定性,并且需要嚴苛的轉移技術相輔助,這也成為拓撲器件制備中面臨的重大挑戰.此外,目前整個微電子領域是基于半導體材料建立起來的,已經擁有了強大而完善的工藝體系,能夠滿足各種半導體器件的規模化集成.因此能夠在生長環節直接以半導體為基底實現高質量拓撲材料的合成,就有可能在未來的應用中充分利用現有的半導體工藝開發適用于拓撲材料的量子器件,對拓撲材料在未來量子信息科技中得到廣泛應用產生開拓性的影響.

過往的研究顯示,錫烯與鉍烯兩種寬帶隙二維拓撲絕緣體的帶隙寬度均為幾百毫電子伏特,有望在室溫下保持拓撲態,且實驗證實兩者均能夠在大氣環境下穩定存在[22,23].實現兩者的高質量生長,尤其是基于半導體襯底實現外延生長意義重大.因此我們在實驗中重點關注了這兩種二維拓撲材料的分子束外延(molecular beam epitaxy,MBE)生長情況.本文對比研究了利用B 面(Sb 原子面)InSb (111)襯底外延生長錫烯與鉍烯薄膜的實驗結果.希望通過對具體生長參數及生長動力學的分析,能夠探究出半導體襯底外延二維拓撲絕緣體薄膜的一般規律.在生長過程中,發現第一層錫(Sn)及鉍(Bi)原子被沉積到襯底表面后,都很難直接形成錫烯與鉍烯的晶格結構,而是首先形成浸潤層(wetting layer),為后續外延提供過渡.在生長第二層時,錫烯與鉍烯的晶格能夠在掃描隧道顯微鏡(scanning tunneling microscopy,STM) 下被清晰地觀測,但由于Sn 與Bi 兩者的浸潤層生長模式不同,Sn 浸潤層的島狀生長導致薄膜存在晶疇拼接現象及疇壁缺陷,因此后續外延出的錫烯薄膜質量較差,很難實現大單晶成膜.而對于Bi 的浸潤層層狀模式生長更顯著,能夠均勻成膜,為后續鉍烯外延生長提供可靠支撐,因此經過生長參數優化以及退火工藝能夠在浸潤層上形成高質量的鉍烯單晶,通過掃描隧道譜(scanning tunneling spectroscopy,STS)的測量能夠在體態中觀測到明顯的帶隙以及無能隙的邊緣態.

2 InSb(111)上錫烯的生長

圖1 總結了InSb(111)外延襯底、錫烯以及鉍烯的晶格結構特點.錫烯和鉍烯晶格與InSb(111)表面晶格排列相似,均為蜂窩狀結構.且作為二維拓撲絕緣體,錫烯與鉍烯均具有翹曲結構.從已經發表的計算文章中可知,在不受襯底因素影響時錫烯與鉍烯的晶格常數十分接近,分別約為4.67 ?(錫烯)[24,25]與4.58—4.64 ? (鉍烯)[15,26],兩者的晶格常數均與InSb(111)晶格常數4.58 ?[27]相匹配,滿足在InSb(111)襯底表面外延生長的基本條件.從數據上看,InSb(111)襯底上外延的錫烯與鉍烯晶格會存在少許的壓縮應力,其中錫烯的應力會略大于鉍烯.如果采用其他外延襯底,由于兩種拓撲絕緣體均具有翹曲結構,在不同襯底上晶格常數受晶格失配影響會有較大幅度的變化.因此,在以往的實驗中錫烯的晶格常數從4.3 ?到5.1 ?都有報道[11,14,25,28,29],而鉍烯的晶格也能夠從4.42 ?延展到5.35 ?[15-17,30].從圖1(a)可以看到,錫烯的翹曲高度(上下兩層錫原子的距離)約為0.84 ?[28];而鉍烯的翹曲高度接近錫烯的兩倍(約1.6 ?)[15].因此理論上,如果兩者與襯底之間具備足夠的結合能,翹曲結構足以使其克服晶格失配帶來的晶格應力.而鉍烯的晶格常數有更大的拓展空間,能夠承受更大的與外延襯底的晶格失配度.

為了實際對比兩種拓撲絕緣體的生長差異,我們選用了相同的以Sb 原子為終結面(B 面)的InSb(111)單晶作為外延襯底(如圖1(a)中所示).依據相關報道以及我們以往的生長經驗,利用IIIV 族半導體原子極性較大的B 面作為襯底外延二維拓撲絕緣體更有利于拓撲絕緣體獲得更大的帶隙寬度[23,31,32].在生長錫烯或鉍烯之前,半導體襯底需要在超高真空中用氬離子以500 eV 的能量濺射清潔表面的氧化層,然后在超高真空(優于5×10—10Torr (1 Torr=1.33322×102Pa))的環境中以380 ℃退火30 min.此程序一般循環兩至三次才能夠獲得具有原子平整度的外延面.如圖2(a)STM照片所示,襯底表面的原子臺面及臺階清晰可見,且從低能電子衍射(low energy electron diffraction,LEED)結果中可以看到,InSb(111)蜂窩狀排列的原子所對應的六個衍射點.但同時,LEED 結果也顯示在InSb(111)表面存在 3×3 原子重構.這種表面重構在原子分辨的STM 成像中能夠更清晰地被觀測,如圖2(b)所示.接下來利用STM 對錫烯的生長過程進行了監測,當少量Sn 原子在襯底保持室溫(約25 ℃)條件下被沉積到InSb(111)表面時,Sn 原子會形成無序分布的三維核,這些成核點獲得更多的沉積物后形成如圖2(c)所觀察到的島.島的大小受Sn 原子在表面的擴散能力及成核點繼續俘獲Sn 原子的能力影響.從圖2(c)中島的分布密度可以看出,Sn 原子間相互結合的能力相比Sn 原子與InSb(111)襯底之間的結合能更強,因此沉積的原子并沒有均勻分散在襯底表面實現單層的層狀生長,而是趨向于島狀模式生長.如圖2(d)中的上圖,我們著重測量了單個島的形貌,直觀上看已經初具單晶形態,具有明顯的邊緣,且形狀接近六邊形,其大小約為4 nm,高度為650 pm,略高于單層Sn 膜的高度.但從晶格結構也很難看到清晰的蜂窩狀原子排列,因此不能確定島狀結構為錫烯單晶.當更多的Sn 原子沉積到襯底表面后,發現所形成的島對Sn 原子的吸附能力降低,并沒有像理想中島狀生長過程: 小島逐漸變大并合并生長更大的島.而是Sn 原子在基底表面擴散能力降低,彌散在整個基底表面,如圖2(e)所示.從較大尺寸STM 形貌圖上已經很難看到清晰的薄膜的晶體形態.為了增加Sn 原子在表面的擴散能力,對圖2(e)中的樣品進行退火處理.經過逐漸提高退火溫度,發現在約為230 ℃的溫度下退火能夠獲得最佳的成膜質量;溫度繼續升高,Sn 原子會脫離襯底表面被二次蒸發.這也與之前報道的在InSb(111)襯底上外延錫烯的退火溫度相一致[14,30].圖2(f)展示了樣品在230 ℃條件下退火40 min 的表面形貌,可以看出大量的島狀結構已經聯通,實現了表面的完整覆蓋,且表面平整度有了顯著的提升.但從高分辨STM 圖中仍然可以看到,薄膜存在大量的孔洞缺陷,而且薄膜整體由大量三角或類三角的單晶晶疇島拼接構成,意味著島狀晶疇在合并過程中存在應力釋放的過程,如圖2(g)左圖所示.實驗中,也嘗試通過改變生長參數來進一步提升薄膜質量,如在Sn 原子沉積同時給襯底加熱,但發現對改善Sn 膜的質量收效甚微,很難有效地避免孔洞缺陷的形成,尤其在單層薄膜生長的最后階段所沉積的Sn 原子很難填充這些孔洞.在具有整齊原子排列的晶疇上測量了原子間距,顯示晶格常數超過9 ?,接近錫烯晶格的2 倍,預示著第一層Sn 膜并不具有錫烯的晶格結構,而是存在 2×2 原子重構.但從退火前后以及InSb(111)襯底的LEED 衍射結果看,當Sn 原子沉積到襯底上后原來InSb(111)表面 3×3 原子重構消失(圖2(a)、圖2(e)和圖2(g)).因此可以推斷出,Sn 原子與InSb(111)襯底表面懸掛鍵存在較強相互作用以使懸掛鍵得到飽和.據此,推斷首層Sn 膜以浸潤層(wetting layer)的形式存在.由于該浸潤層又將作為后續錫烯的外延襯底,因此其質量會對后續外延層的質量產生重要的影響.

圖2 (a) 經過500 eV Ar 離子轟擊及380 ℃退火處理的InSb(111)表面的STM 形貌圖及LEED 測量結果,在LEED 結果中綠色圓圈標識了InSb(111)晶格所對應的衍射斑點,紅色圈出的衍射點證實了表面存在的 3×3 原子重構;(b) 原子分辨的InSb(111)襯底表面晶格成像,直觀清晰地呈現了表面重構的原子結構;(c) 少量Sn 原子(930 ℃,5 min)在室溫下沉積到襯底上的STM 形貌圖,成核點逐漸形成島狀結構;(d) 上: 放大顯示的Sn 原子構成的島狀結構,下: 島狀結構的高度為單原子層;(e) 當接近一層的Sn 原子(930 ℃,15 min)沉積到InSb(111)襯底后的表面形貌,顯示原子排列較為雜亂,并未形成晶體學薄膜;LEED 衍射斑點顯示襯底的晶格特征,其中襯底重構消失;(f) 對圖(e)中的樣品進行230 ℃真空退火后的薄膜相貌,顯示平整度顯著提升;(g) 左圖: 高分辨測量顯示三角形晶疇形成,但并不連續,存在明顯的缺陷,晶格常數約為9 ?;右圖: 退火后樣品的LEED 衍射結構沒有顯著變化.STM 測試條件: 測量溫度為77 K;樣品偏壓為600 mV;閾值電流為200 pAFig.2.(a) STM morphology of InSb(111) substrate that has been processed with 500 eV Ar ion bombardment following with annealing at 380 ℃;the inset shows the LEED pattern acquired at 56.4 eV,which presents the diffraction points (red circles) of the 3×3surface reconstruction,green circles reveal the lattice of InSb(111) surface;(b) atomic-resolved STM image of the InSb(111)where the surface reconstruction can be directly observed;(c) STM image of the InSb(111) surface after Sn atoms being deposited(930 ℃,5 min),Sn islands can be observed;(d) up panel: STM image of a single Sn island;down panel: height profile of the island;(e) STM morphology of the surface with monolayer Sn atoms deposited,there is no clear atom structure,and the LEED pattern inset shows the surface reconstruction disappears;(f) STM morphology presents the surface evolution after 230 ℃ annealing in the vacuum;(g) left: high-resolution STM image shows the noncontinuous domains and defects in the Sn-wetting layer;right: LEED patterns of the annealed sample.STM parameters: T=77 K,sample bias=600 mV,setpoint current=200 pA.

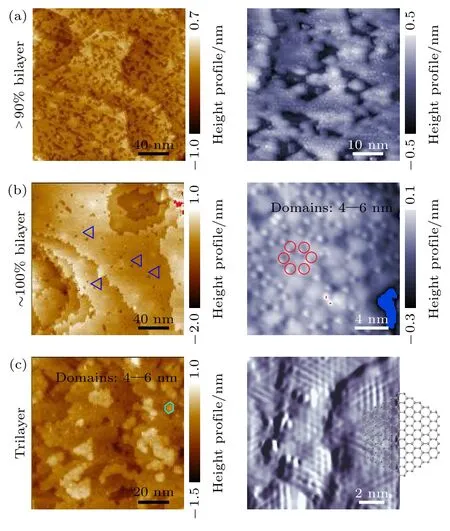

我們又通過STM 監測了第二層的Sn 膜的生長情況.如圖3(a)所示,當第二層90%的Sn 原子被沉積到襯底表面后,經過與第一層相同的退火處理,發現第二層Sn 膜逐漸形成.但仔細觀察薄膜形態發現第二層Sn 膜受第一層Sn 膜浸潤層影響嚴重,也明顯由大小形態類似的島狀晶疇拼接構成.當接近100%的第二層Sn 原子量被沉積后,我們可以看到較為連續的第二層Sn 膜,如圖3(b)所示.在STM 形貌圖上,由于原子沉積不足導致的缺陷清晰可見,而且從缺陷的形態可以看出,大量三角形或類三角形的缺陷具有基本相同的取向,證明第二層Sn 膜仍以外延模式生長.但通過原子分辨的STM 測量可以發現,相對連續的Sn 膜仍然很難避免由大量小晶疇拼接的現象,如圖3(b)所示.情況與浸潤層類似,在生長過程中嘗試通過延長樣品退火時間,改變樣品沉積過程中襯底的溫度,但對改善薄膜質量都收效甚微,再次證明浸潤層的形態直接決定后續薄膜的生長.圖3(c)展示了當Sn 原子量沉積到約為第三層時所獲得的薄膜的形態,受第一及第二層Sn 膜晶體質量的影響,第三層薄膜仍由大量小晶疇拼接而成,其Sn 原子也并非嚴格局限在第三層,而是出現了多層薄膜同時生長的情況,導致很難再控制薄膜的層厚.但從原子分辨的STM 結果看,多層錫膜晶疇的原子結構與理想的錫烯晶格能夠完全匹配,證明這些小晶疇就是錫烯.在我們之前的文章中[23],對所生長的錫烯薄膜的性質也進行了較為系統的研究,雖然薄膜質量有待提高,但其穩定性,拓撲性質以及低溫磁輸運結果都證實其具有廣泛的研究價值[23].從目前已經被報道的實驗結果看,高質量的錫烯薄膜一般都生長在金屬襯底上,比如Ag(111)上高質量大尺寸的錫烯[33],Cu(111)襯底上外延獲得超平整的錫烯單晶[11],低翹曲的Bi 襯底錫烯等[24].而在半導體襯底上如Bi2Te3(111)[14],InSb(111)[23,31],PbTe[34]所生長的錫烯質量均有待提高,且普遍具有如上述的晶疇拼接現象.我們認為半導體襯底雖然與錫烯的晶格具有較高的匹配度,但由于半導體很難像金屬襯底提供豐富的自由電子,因此生長過程不具備催化性,且與外延層的相互作用不如金屬高;如果所沉積的原子之間相互作用較強,當晶疇生長到一定尺寸后,層間應力容易使外延層原子相對襯底發生移動,因此在應力釋放過程中形成晶疇拼接及籌壁缺陷.

圖3 (a) 浸潤層上第一層Sn 沉積約為90%時退火后樣品的STM 形貌圖,不同尺寸的視野顯示薄膜具有島狀生長的特征,并且除了存在大量空隧道外表面還存在大量原子吸附;(b) 當Sn 原子沉積接近100%時,STM 圖像顯示薄膜變得連續但仍然存在由于晶疇拼接導致的三角形缺陷,且三角形具有相同的取向;放大的STM 圖像顯示薄膜由大量4—6 nm 小晶疇構成,疇壁處的缺陷導致原子吸附;(c) 當第3 層Sn 原子沉積并退火后,大量小晶疇拼接薄膜的行為越發明顯,從小晶疇的晶格形貌與理想錫烯對比,發現這些小晶疇為錫烯單晶.STM 測試條件: 測量溫度為4.2 K;樣品偏壓為1.5 V;閾值電流為1.5 nAFig.3.(a) STM images of the annealed sample after about 90% Sn atoms being deposited on the Sn wetting layer,the high-resolution STM image in the right panel shows the adatoms and defects;(b) STM images of the sample with 100% Sn atoms deposited on the wetting layer shows the continuous film with some triangle defects,the high-resolution image in the right panel shows the film is composed by many small domains (4—6 nm) with defects on the domain walls;(c) STM images shows the third layer Sn-film is formed when the sample is annealed with enough Sn atoms being deposited;the film is obviously formed by many small domains,and the lattice structure of the domains fit the lattice of stanene very well.STM parameters: Temperature=4.2 K,sample bias=1.5 V,setpoint current=1.5 nA.

3 InSb(111)上鉍烯的生長

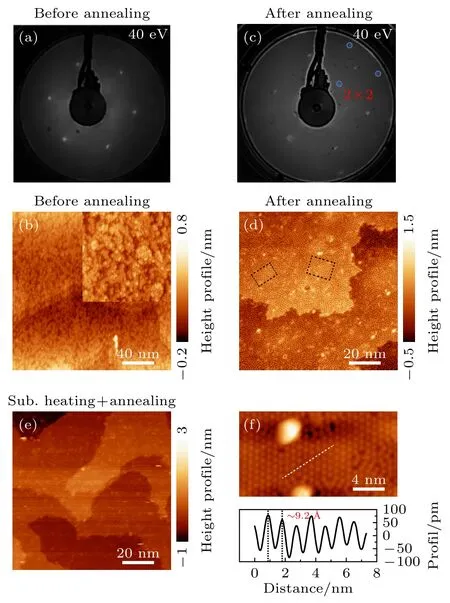

接下來利用同樣的外延襯底以相似的生長條件: 即在同樣的B 面InSb(111)襯底上,在室溫下進行Bi 原子沉積,嘗試鉍烯的外延生長.第一層Bi 原子量沉積到襯底表面后,對樣品進行了LEED與STM 形貌的表征,可以看到LEED 衍射圖案已經從InSb(111)襯底的 3×3 重構圖樣變成了1×1的衍射圖樣,與沉積Sn 原子的情形一致.說明Bi 原子同樣能夠消除InSb(111)表面的原子重構,表面Sb 原子的懸掛鍵轉而與Bi 原子相互成鍵(圖4(a)),同樣意味著Bi 原子與襯底之間存在較強的相互作用.觀察STM 圖像可以發現,類似于生長錫烯,在室溫下所沉積的Bi 原子在InSb(111)表面同樣動能較低,無法完全克服Bi 原子之間的吸引力,均勻分布于襯底表面.但相比于Sn 原子的島狀生長,Bi 原子之間的相互吸引力相對較弱,島狀模式生長并不明顯,如圖4(b)所示.當給樣品施加一定的退火溫度后,Bi 原子會獲得更高的表面遷移能.對比退火前后的LEED 衍射結果,發現表面原子結構從宏觀上并沒有顯著差異,但能夠觀測到 2×2 的原子重構,說明退火后Bi 原子出現了重構現象,這與Sn 的生長也十分類似,如圖4(c)所示.從原子形貌上看,退火過程中Bi 原子在襯底表面動能增加,原子之間的結合能明顯弱于Bi 原子與襯底之間的結合力,Bi 原子實現了在襯底表面的平鋪,薄膜以單層模式生長為主,實現了整個襯底表面的全覆蓋.逐步提高退火溫度并通過觀察表面原子形貌變化,最終在退火溫度350 ℃時,觀察到Bi 原子排列相對規則且連續,如圖4(d)所示.當繼續提高退火溫度后,襯底表面會變的不穩定,因此已經不能通過繼續升高退火溫度的方式提高Bi 膜的質量.從STM 形貌圖可以發現,在退火后形成的薄膜中的某些區域內Bi 原子形成了四方結構(圖4(d)虛線框內),并不是預期的蜂窩狀結構.這與Bi 室溫下生長在Si(111)表面初期的準立方相類似,可解釋為由于這種四方結構在生長初期階段結合能更低,更容易穩定形成[35,36].為了進一步增加Bi 原子在表面的遷移能,在后退火的基礎上又在生長過程中對襯底加熱,經過詳細的條件摸索,發現生長時襯底溫度設定為300 ℃沉積Bi 原子,然后對樣品再進行350 ℃,30 min 的退火能夠達到最優的薄膜質量.如圖4(e)所示,第一層Bi 膜能夠具有較高的勻質性,實現了單層全覆蓋,且四方結構得到了有效抑制.圖4(f) 上圖中展示了高分辨單層Bi 膜的晶格形態,但從晶格形貌看,首層Bi 膜不具有鉍烯蜂窩狀晶格結構且晶格常數超過9 ?,約為鉍烯晶格常數的兩倍,證實存在Bi 的 2×2 重構,結果與LEED 結果所觀測到的衍射斑點相一致.考慮襯底表面重構在沉積Bi 原子過程中發生變化,首層Bi 原子與襯底懸掛鍵存在較強的鍵合作用,能夠判定首層Bi 膜依然為浸潤層.但相比Sn 膜形成的浸潤層,Bi 膜浸潤層具有較高的質量,原子排列更為規則(如圖4(f)所示),為后續實現鉍烯薄膜的外延生長提供希望.

圖4 (a),(b) 單層鉍原子沉積到InSb(111)襯底后,LEED以及STM 結果,其中LEED 衍射斑點顯示InSb(111)襯底的原子重構消失;(c),(d) 同一樣品逐漸升溫至350 ℃退火30 min 后的LEED 及STM 測量結果,其中在圖(c)中隱約能夠觀測到Bi 膜 2×2 重構所導致的衍射斑點;(d) 圖中用虛線框出了出現四方結構的區域;(e) 當襯底溫度為300 ℃時,沉積單層鉍原子并退火后形成連續且勻質的浸潤層STM 形貌圖;(f) 原子分辨的STM 形貌顯示浸潤層存在 2×2 原子重構,沿著圖中白線獲得的浸潤層輪廓線顯示浸潤層的晶格常數約為9.2 ?.STM 測試條件: 測量溫度為77 K;樣品偏壓為1 V;閾值電流為500 pAFig.4.(a),(b) LEED and STM image of sample with monolayer Bi atoms are deposited on InSb(111) substrate;LEED pattern shows the 3×3 surface reconstruction disappears after deposition of Bi atoms;(c),(d) the same sample as that in panel (a) and (b) but after being annealed at 350 ℃for 30 min; 2×2 surface reconstruction can be distinguished in the LEED pattern;and the region with black dashed squares show the tetragonal lattice;(e) STM morphology of the sample with both post-annealing and heating of substrate at 300 ℃ during deposition of Bi atoms,which shows uniform Bi film;(f) up panel: high-resolution STM image of the first Bi layer on InSb(111);down panel:the profile along the white dashed line in the up panel show the lattice constant is about 9.2 ?.STM parameters: Temperature=77 K,sample bias=1 V,setpoint current=500 pA.

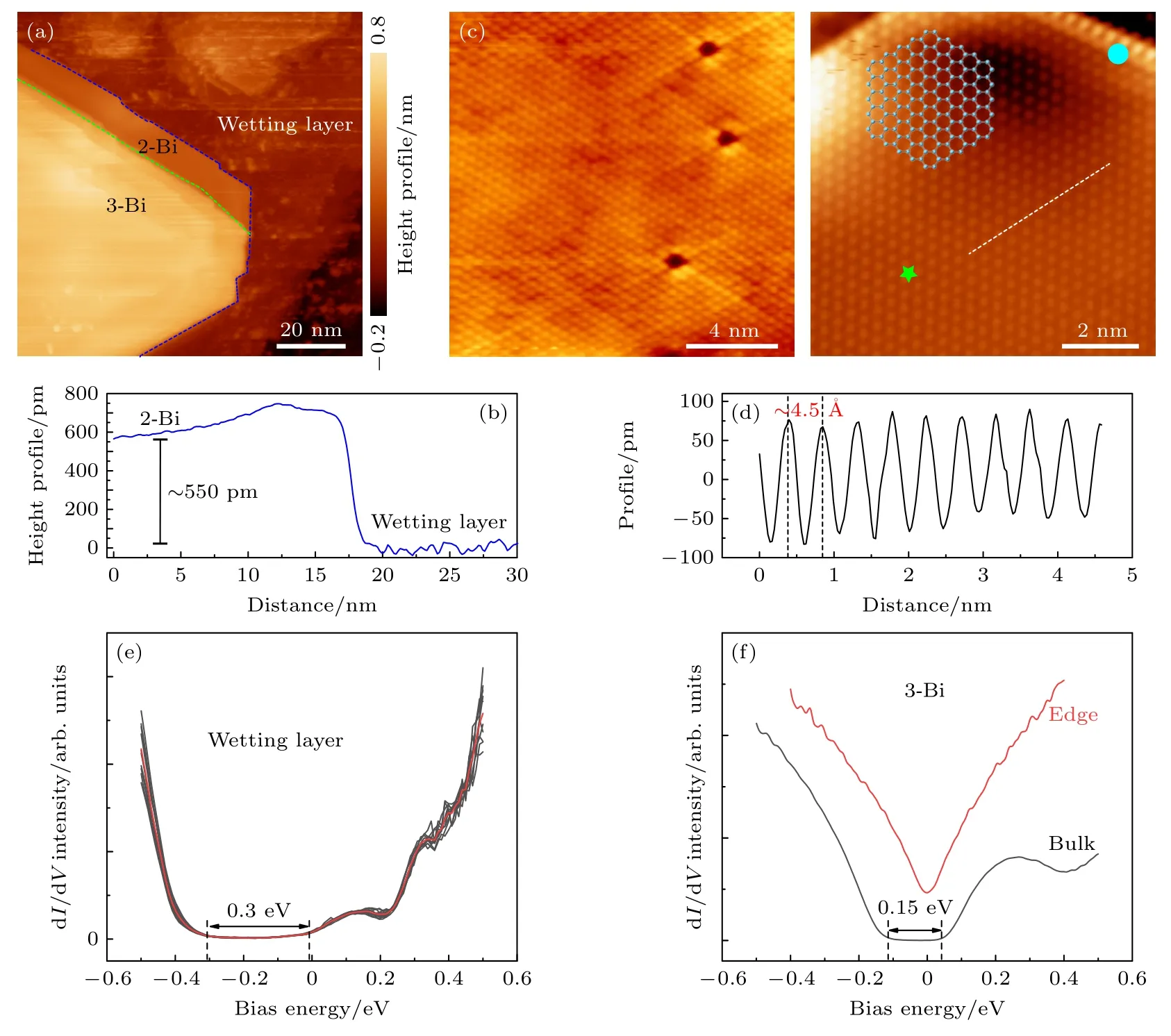

在以上摸索出的最優生長條件下,延長了沉積Bi 原子的時長.根據大尺寸STM 形貌表征結果可以判斷,Bi 在浸潤層以上為島狀生長,但與錫烯對比所形成的島對后續Bi 原子的吸附能力更強,能夠形成更大尺寸的單晶結構.如圖5(a)所示,能夠在同一STM 視野內同時觀測到浸潤層以及另外兩層的Bi 膜存在(2-Bi,3-Bi),通過厚度測量,發現單層薄膜的厚度約為550 pm (圖5(b)),且邊界整齊,符合外延單晶的形態,且單晶上存在層間的臺階.圖5(c)中,對浸潤層上第二層Bi 膜(記作3-Bi/InSb)的形態進行了高分辨的STM 成像,發現薄膜中存在少許的空位缺陷.把原子結構與理想鉍烯的進行了對比,可以看到其晶格周期與理想鉍烯的晶格完美匹配.這個結果證實利用InSb(111)襯底在浸潤層以上能夠實現高質量的鉍烯生長.此外,還觀察到生長得到的鉍烯邊緣具有規則結構,為zig-zag 形.規則的幾何形狀有利于觀測拓撲邊緣態.在臺面遠離邊緣處,我們對樣品的表面態進行了表征,通過多點平均化的STS 隧穿譜顯示體態具有穩定的隧穿譜線,且能隙約為0.15 eV,和浸潤層的能隙約0.3 eV 相比有所下降(如圖5(f)所示),但作為拓撲絕緣體的體態能隙其已經能夠實現室溫下保持相關拓撲性質.根據已有報道,襯底表面原子極性會影響外延層的能隙大小,由于浸潤層與InSb(111)表面存在較強相互作用,因此能帶隙會較大,但隨著Bi 或者Sn 原子層數增加,帶隙會更趨近于鉍烯與錫烯的本征能隙,實驗中Bi 膜沉積過程中觀測到的能隙隨層數變化趨勢與理論預測相符[37],也與我們沉積Sn 膜的結果相一致[23].而在臺階邊緣處,可以看到清晰穩定的“V”字型金屬態,如圖5(f)所示,預示著其邊緣可能存在受拓撲保護的邊緣態,但其詳細可靠的拓撲性質還需要更進一步的實驗驗證.

圖5 (a) STM 形貌圖顯示浸潤層上生長出具有規則邊緣的1 層(2-Bi)及2 層(3-Bi)錫烯單晶;(b) 1 層錫烯膜的厚度約為550 pm;(c) 第二層(3-Bi)的鉍烯的原子形貌圖,其中薄膜中普遍存在原子空位缺陷;對比可以看出單晶薄膜完好匹配理想錫烯的晶格結構;(d) 3-Bi 錫烯層的晶格常數約為4.5 ?;(e) 液氮溫度下浸潤層dI/dV 譜,通過對浸潤層上多點譜線進行平均顯示浸潤層具有穩定的帶隙,約為0.3 eV;(f) 在3-Bi 上((c)中右圖星形及圓形標示位置)獲取的dI/dV 譜線,顯示其體態具有約為0.15 eV 的能帶隙而邊緣處為無能隙狀態,符合拓撲絕緣體邊緣態的特征.STM 測試條件: 測量溫度為77 K;樣品偏壓為1 V;閾值電流為500 pA.STS: 鎖相頻率為707 Hz,調制電壓為8 mVFig.5.(a) STM image captured on a region containing wetting layer,the first bismuthene layer (2-Bi) and the second bismuthene layer (3-Bi);the bismuthene domain has very sharp edges;(b) line profile across 2-Bi and the wetting layer shows the thickness of bismuthene monolayer is about 550 pm;(c) left: atomic-resolved STM image on 3-Bi film shows the vacancies,and in the right panel comparison between the lattice of 3-Bi and the lattice model of bismuthene shows good consistency;(d) profile along the white dashed line in panel (c) shows the lattice constant of bismuthene is about 4.5 ?;(e),(f) the tunneling spectra which reveal the surface density of states acquired on the wetting layer and the 3-Bi layer;it shows the gapless edge state at the edge of the 3-Bi layer compared with that on the bulk.STM parameters: Temperature=77 K,sample bias=1 V,setpoint current=500 pA.STS: lockin frequency=707 Hz,modulation voltage=8 mV.

4 結論

用同樣的Sb 面的InSb(111) 外延襯底,通過分子束外延的方式嘗試了錫烯與鉍烯薄膜的生長.從實驗結果看,由于襯底表面在經過氬離子轟擊及退火程序后,懸掛鍵為降低表面能量產生了3×3表面重構,當沉積Sn 或者Bi 原子后,整個表面的化學環境會產生新的調整,結果便是在外延的開始階段都會產生一層浸潤層,浸潤層中均觀測到了2×2原子重構.浸潤層由于與襯底較強的相互作用,STM 測量結果發現其一般具有較大的能隙.從浸潤層的成膜過程看,Sn 膜以島狀模式生長,在約為230 ℃的退火條件下能夠達到最佳的成膜條件,但成膜質量較差,普遍存在晶疇拼接及籌壁缺陷;而Bi 膜層狀模式生長更為顯著,在襯底300 ℃加熱條件下蒸發Bi 原子并結合350 ℃后退火能達到最佳的成膜質量,薄膜連續均勻.從能夠承受更高的退火溫度看,Bi 原子與襯底InSb(111)的結合能力遠超Sn 與襯底的結合能,而Sn 原子之間的結合能又高于Bi 原子,這也是導致兩種浸潤層生長差別的主要原因.浸潤層作為后續薄膜生長的外延層,其質量直接影響后續薄膜的生長.其結果是后續生長的錫烯連續膜也出現了大量單晶晶疇拼接的情況,且在薄膜超過三層后即很難實現層數可控生長.而Bi 原子能夠在浸潤層上形成高質量的鉍烯單晶結構,而且更容易通過沉積時間控制薄膜的厚度.