城市住宅小區公共空間利益糾紛的原因與治理對策

丁 靜 唐 僑

(1.西南交通大學公共管理學院 四川成都 610031;2.眉山職業技術學院組織人事部 四川眉山 620036)

城市住房貨幣化改革以來,城市居民大多以商品房為居住空間。住宅小區通過院墻與外界空間隔開,內部既包括專有部分即私人產權空間,也包括由道路、綠地、樓道、樓梯間、共用配套設施構成的屬于小區居民共有的公共空間。公共空間的存在及使用易產生外部性,表現為對公共空間資源使用權及收益的爭奪,有可能引發利益糾紛。截至2021年3月,在中國裁判文書網搜索關鍵詞“業主共有糾紛”,可查詢到典型案例3332起,其中“共有”二字出現的次數最多,達1829次①。可見,小區公共空間利益糾紛是城市住宅小區利益糾紛的主要表現形式之一。城市住宅小區公共空間利益糾紛看似生活小事,卻會嚴重干擾居民的生活氛圍和鄰里和諧,使得居民生活不愉快、不順心,造成負面社會影響,甚至引發利益沖突。如何更好地解決住宅小區公共空間利益糾紛是推進社會治理下沉及精細化,構建共建共治共享的基層社會治理新格局背景下值得研究的重要問題。

一、文獻回顧

城市住宅小區公共空間是小區共有部分,與住宅小區具有不可分割性,如何保證所有居民充分實現其對公共空間的共有權利是一個值得研究的問題。《民法典》物權編第六章規定小區公共空間包括建筑區劃內不屬于城鎮公共道路和公共綠地、個人綠地之外的道路、綠地,建筑區劃內的其他公共場所、公共設施和物業服務用房,建筑的公共通行部分,消防、公共照明、設備層等附屬設施和結構部分,同時運用排除法界定了小區公共空間還包括不屬于業主專有部分、不屬于市政公共部分或其他權利人所有的其他場所和設施。但有學者針對《民法典》物權編審議稿提出,如果按建筑物來區分所有權,那么業主的小區公共空間共有產權下的相關權利就無法得到充分實現[1]。

學者們關于小區公共空間占用糾紛的研究主要從兩個層面進行探討。一是公共治理層面。目前關于公共治理層面的小區公共空間占用糾紛研究大都未將公共空間爭奪、占用引發的利益糾紛作為獨立的研究主題,多數文獻只是在討論以城市住宅小區或院落為微治理場域的有效性時籠統地研究城市住宅小區利益糾紛及治理的演變過程[2-3]、小區利益爭奪的治理結構和治理主體力量對比[4-6]以及利益糾紛沖突產生和治理的影響因素[7-10],且學者們大多認為化解矛盾糾紛的路徑是強化業主參與和建立、完善自治機制[11-14]。二是法律層面。法律層面的研究大多對與利益糾紛沖突客體有關的具體法律條文規定[15]進行分析討論,比如地下室等公共空間的權屬利益糾紛及其法律治理路徑等。雖然相關法律日趨完善,強化了對房產所有者的保護且對開發商的行為起到一定限制作用,但仍存在公共空間定義不明確、公攤面積計算標準不明晰等問題需要解決[16]。

上述研究為城市住宅小區公共空間利益糾紛產生和解決提供了多維度的解釋和解決路徑,具有重要意義。但是,引發城市住宅小區公共空間利益糾紛的因素具有復雜性和多元性,這類糾紛的根源究竟是什么、如何解決是一個仍需深入研究的問題,因此,本文擬對城市住宅小區公共空間利益糾紛產生的原因和治理對策進行研究,以期為化解此類糾紛提供新的思路。

二、研究設計及數據處理

(一) 研究方法

本研究主要采用半結構式訪談法,根據研究設計對受訪者提出問題,再根據訪談的具體情況對訪談內容和程序進行調整,最后分析住宅小區公共空間利益糾紛產生的原因及其外部性表現。

(二) 研究樣本和訪談對象的選擇

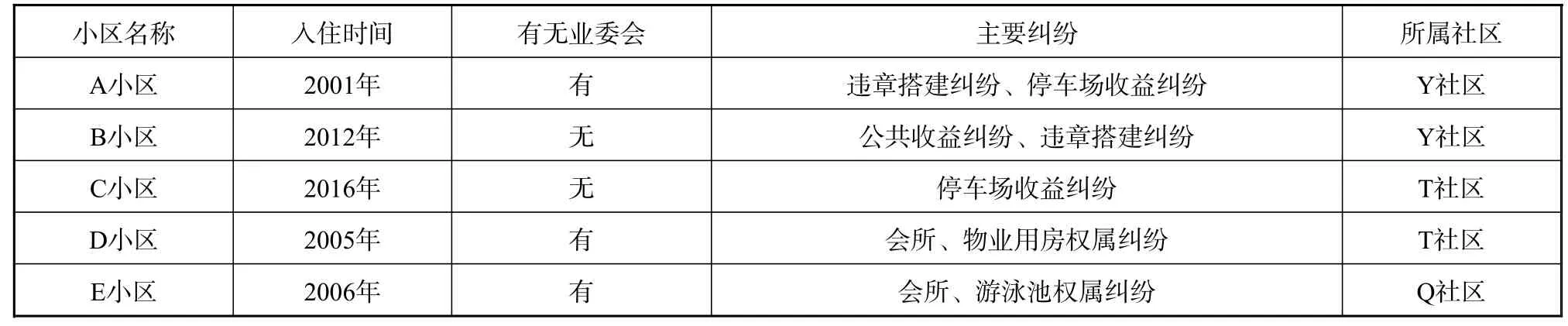

考慮到樣本可接觸性、典型性和糾紛類型的全面性,本研究以國家級中心城市C市5個存在小區公共空間及資源糾紛的住宅小區為研究對象,如表1所示。截至2020年,C市實際管理人口達到2100萬,有建成商品房小區、老舊院落、拆遷安置小區等城鎮居民小區近2萬個②,少數住宅小區存在公共空間利益糾紛。常見的利益糾紛包括小區停車位權屬糾紛、小區公共綠地或配套設施權屬及利益糾紛、電梯廣告收益糾紛等。

表 1 研究樣本描述性統計

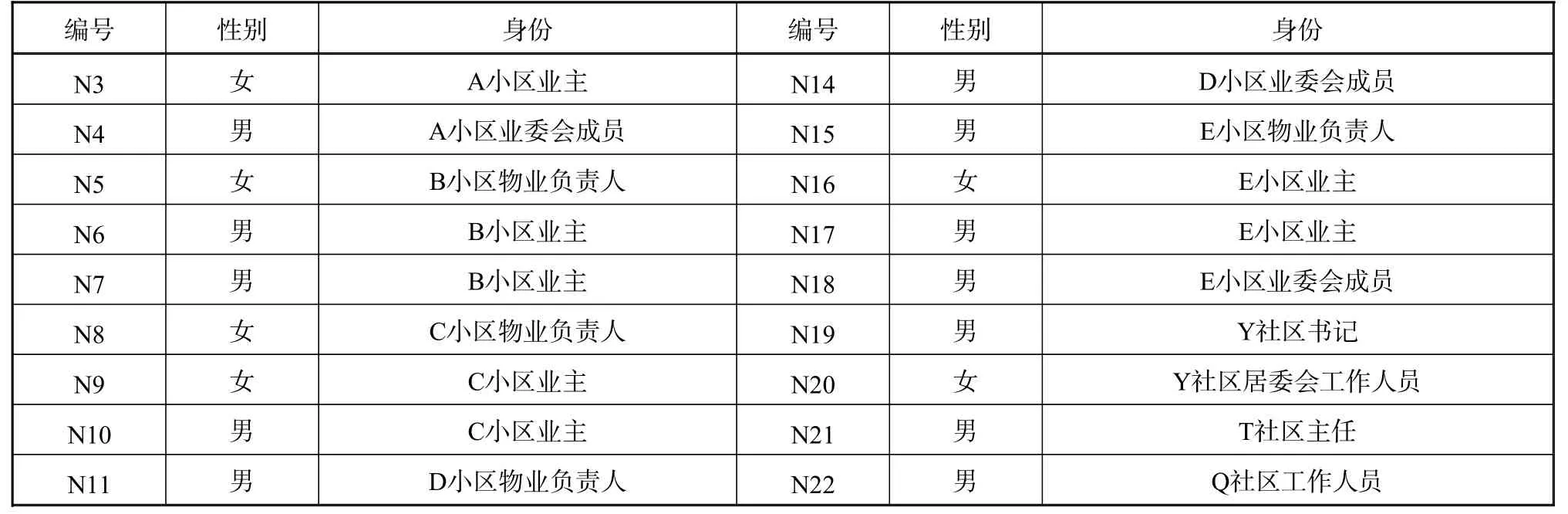

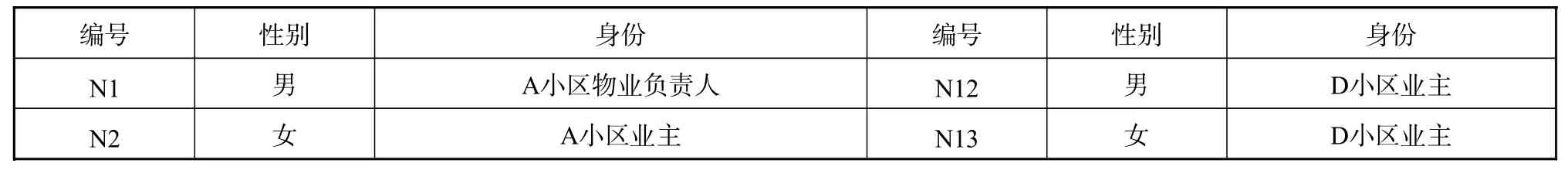

在選擇訪談對象時,本研究根據利益相關者理論,主要選擇利益糾紛的利益相關者作為訪談對象;此外,本研究還根據研究需要選擇了部分社區工作人員作為訪談對象。訪談對象具體包括業主、業委會成員、物業服務公司工作人員、開發商、社區工作人員等③。在確定受訪業主時,本研究主要運用了方便抽樣法和滾雪球法。如表2所示,本研究最終確定了22名訪談對象。研究過程和研究結果均表明,樣本符合質性研究的典型性特點。

表 2 (續)

表 2 訪談對象基本情況

(三) 資料收集與數據處理

根據研究需要,本研究編制了半結構式訪談提綱。訪談包括“您所在的小區發生過占用公共空間諸如占用停車位、占用地下室等配套設施、侵占樓道空間及收益等利益糾紛和沖突嗎?涉及哪些相關利益當事人?各自采取了怎樣的行為?”“利益相關人或調停人對利益糾紛的看法和態度如何?”“您了解利益糾紛涉及的購房合同、產權證書和《民法典》嗎?您對相關規定有何看法?小區業主對公共空間的使用權限及利益回報有協商一致的約定嗎?大家遵守約定嗎?”等核心問題。訪談時按照訪談對象的不同選擇不同的訪談地點,包括小區公共空間的公共座椅、小區旁的茶室、受訪人的辦公室等場所。訪談采取面對面的方式進行交流,訪談內容按照訪談提綱展開,事后將訪談錄音轉化為文字(共得到8萬多文字),最后將文字導入Nvivo11中進行編碼分析。在研究過程中,參考了《民法典》等法律法規、法院民事裁定書、小區規劃圖、開發商宣傳資料、會所產權證復印件等相關文本資料。

資料分析是本研究的重點,主要采用編碼方式和持續比較法進行分析。首先對原始資料進行逐句編碼,經過多次比對推敲后將編碼資料分成不同類屬,然后再進行比較和歸類,最后整理整合后的資料,形成一條貫穿全部文本的故事線,建構可以解釋所有文本資料的解釋框架。本研究整理出9個自由節點和5個主要范疇,建構的解釋框架如圖1所示。

三、結果討論

(一) 城市住宅小區公共空間利益糾紛產生的制度因素

1.共有產權法律規定和文本表述欠明晰,有缺失,不能有效規范相關利益者的行為

產權主要是指財產權利,即包括財產所有、占有、使用、收益、處置等權利在內的“權利束”[17]。從產權主體看,城市住宅小區全體業主對小區公共空間擁有共有產權。從產權客體看,城市住宅小區客體的范圍廣泛,包括建筑物本身及其附屬建筑物中所有公共空間的共有部分。同時,與城市住宅小區共有產權相關的法律文件有《民法典》《合同法》和購房合同等。目前存在法律和業主約定兩個層面的問題。

第一,法律層面。《民法典》物權編對共有部分內容的規定注重所有權,對“權利束”包括共有產權占有、使用、處置、收益等權利義務缺乏明確、具體的規定和安排,難以對行為個體的共有產權使用、處置以及收益歸屬等權利的行使形成有效約束。同時,與城市小區共有產權相關的法律文本中關于“配套設施”“共有”“公用”的表述易造成共有產權客體指向欠明確的問題。共有產權客體列舉不完備,購房合同、房產證書涉及共有部分歸屬的文本表述模糊也是引起公共空間利益糾紛的原因之一。比如,編號為N6的B小區業主認為“購買房子的時候,曉得小區里面有個會所作為配套設施供大家共同使用,并且這個會所就是我們小區的大門,這不就說明這是屬于全體業主的嗎?如果不屬于我們,豈不是我們這個小區連大門都沒得”。

第二,城市住宅小區業主約定層面。我國城市商品房小區的公共空間和共有部分不盡相同,文中涉及的5個小區無一個小區的業委會及業主對小區共有產權進行過梳理和確認,各小區對共有產權相關權利與義務等權能結構[17]均沒有共同約定。比如編號為N10的C小區業主說“作為普通老百姓,我們的學歷不高,對法律更是一竅不通,對政策我做不到樣樣精通”。編號為N8的C小區物業負責人在訪談時坦言小區大部分業主并不清楚小區公共空間涉及哪些相關法律規定。他說業主認為自己買了這“一畝三分地”,只要物業公司不侵犯自己的私人利益,就不用管小區共有產權的相關權利義務,并且有關公共空間的法律知識專業性太強,業主一般也不會主動去學習這方面的法律知識。 編號為N13的D小區業主說“我們不知道誰授權在電梯中安放樓宇廣告,這些樓宇廣告定期更換,廣告收入去了哪里我們也不知道”。編號為N7的B小區業主抱怨“我們不清楚地下室的幾十個房間是業主所有還是物業所有,業委會成立前物業負責管理、出租,業主委員會成立后業委會負責管理、出租,租金去了哪里我們不知道,這些收益就是一本糊涂賬”。

制度層面的法律文本表述不明晰和缺乏共同約定使得不同利益主體對公共空間權屬和權利的認識不一致,各方按照各自的理解主張權利,主張權利中的相關行為產生各利益主體互不認同的利益分配結果,最終導致利益糾紛的產生。

2.共有產權不確定

商品房預售制度造成我國城市住宅小區共有產權內容具有不確定性。目前大部分大型城市的預售商品房占比達80%以上,個別城市的預售占比甚至高達90%以上[18],商品房預售制度造成我國城市住宅小區共有產權內容具有不確定性。因為商品房采取預售制,所以消費者只能通過開發商提供的信息來了解買賣標的,小區停車位權屬定位模糊,部分小區共有產權客體包括物業用房、會所等配套設施在交房時的實際權屬情況與售房時的宣傳不一致。從這個角度看,預售制對開發商更有利。訪談中編號為N2的A小區業主說“當初買房子的時候,就只能看個沙盤模型,修好之后肯定也不怎么注意小區公共空間是不是和以前看到的沙盤一致。這次清查我們拿著尺子一點一點地量,才發現開發商在小區二期那里退了幾米,修了現在的耳房,就是二三十平方米的那種房子,然后他們的商鋪還往小區里面退了一些”。編號為N17的 E小區業主告訴筆者“有一天突然有人在我們小區的游泳池及其周圍的很大一塊地動工修圍欄,要把它圍起來,大家肯定不同意,經過業委會清查才知道會所被賣掉了,也不知道合同里有沒有寫明會所到底歸誰。小區的物業用房也被出售給個人,小區連物業用房都沒了,物管都沒辦法換了”。預售制造成商品房銷售合同和產權證內容與業主實際獲得的產權可能不完全一致,干擾了業主對所購房屋產權及共有產權具體內容的判斷,容易引發利益糾紛。《合同法》給出的利益糾紛調解機制是雙方協商解決,但是在開發商掌握住房竣工圖和最終解釋權的情況下,開發商給出的調解方案不一定有利于購房者利益保護。盡管《民法典》物權編對物業用房的歸屬作出了規定,但不同小區物業用房具體包括哪些場所、哪幾間房子,在業主簽訂的購房合同中并未明確確定和告知。共有產權主客體及權利界限缺乏明確的界定是產權規定文本存在的漏洞,在實踐上為歸屬于全體業主的公共空間被占用留下了操作空間。

(二) 制度不完善引發負外部性和治理困難

1.負外部性

商品房預售制度造成我國城市住宅小區共有產權內容具有不確定性。目前大部分大型城市的預售商品房占比達80%以上,個別城市的預售占比甚至高達90%以上[19],商品房預售制度造成我國城市住宅小區共有產權內容具有不確定性。因為商品房采取預售制,所以消費者只能通過開發商提供的信息來了解買賣標的,小區停車位權屬定位模糊,部分小區共有產權客體包括物業用房、會所等配套設施在交房時的實際權屬情況與售房時的宣傳不一致。從這個角度看,預售制對開發商更有利。訪談中編號為N2的A小區業主說“當初買房子的時候,就只能看個沙盤模型,修好之后肯定也不怎么注意小區公共空間是不是和以前看到的沙盤一致。這次清查我們拿著尺子一點一點地量,才發現開發商在小區二期那里退了幾米,修了現在的耳房,就是二三十平方米的那種房子,然后他們的商鋪還往小區里面退了一些”。編號為N17的 E小區業主告訴筆者“有一天突然有人在我們小區的游泳池及其周圍的很大一塊地動工修圍欄,要把它圍起來,大家肯定不同意,經過業委會清查才知道會所被賣掉了,也不知道合同里有沒有寫明會所到底歸誰。小區的物業用房也被出售給個人,小區連物業用房都沒了,物管都沒辦法換了”。預售制造成商品房銷售合同和產權證內容與業主實際獲得的產權可能不完全一致,干擾了業主對所購房屋產權及共有產權具體內容的判斷,容易引發利益糾紛。《合同法》給出的利益糾紛調解機制是雙方協商解決,但是在開發商掌握住房竣工圖和最終解釋權的情況下,開發商給出的調解方案不一定有利于購房者利益保護。盡管《民法典》物權編對物業用房的歸屬作出了規定,但不同小區物業用房具體包括哪些場所、哪幾間房子,在業主簽訂的購房合同中并未明確確定和告知。共有產權主客體及權利界限缺乏明確的界定是產權規定文本存在的漏洞,在實踐上為歸屬于全體業主的公共空間被占用留下了操作空間。

2.治理困難

住宅小區公共空間利益糾紛化解難度大、治理困難有幾方面原因:第一,協商成本高。公共空間占用涉及多元利益主體,有的小區對誰主導治理、誰參與治理沒有明確的約定,正如編號為N15的E小區物業公司負責人所說,“業主經常說物業不管小區違章搭建,其實是業主弄錯了,我們沒有管的權利”。即使進入協商環節,由于多元利益主體的利益取向不一致和公共空間無相關約定,協商容易演變為扯皮,難以達成共識。第二,法律訴訟成本高。利益紛爭大、涉及金額高的沖突往往走上司法治理途徑。但由于存在信息不對稱、不完全情況和利益主體力量不均衡問題,相較于房產開發商和物業管理公司,業主取證難,法律訴訟成本高。第三,缺乏對占用公共空間行為的約束和懲處,侵占公共利益的成本低。訪談中編號為N6的B小區業主說“有人認為,我占了就占了,你能拿我怎樣?”在缺乏小區共有產權認定、使用約定和缺乏侵占公共利益懲戒規定的情形下,公共空間占用行為成本低、收益高,治理困難。治理困難從根本上源于小區共有產權制度的不完善。

(三) 利益沖突發生

如果糾紛未能得到及時有效的解決,就可能導致利益沖突產生,表現為不同利益主體之間的利益爭奪,個別時候還有可能產生相互攻擊、謾罵等對抗行為,引發社會多方關注和媒體介入,嚴重影響小區秩序,甚至影響到社會秩序。A小區就因公共空間利益糾紛產生沖突,盡管物業公司、業主、業委會、社區都參與解決,但長時間未找到有效解決方案。編號為N1的A小區物業負責人對筆者說“業主總覺得物業和開發商做了傷害他們的事,其實如果業主覺得物業違法、開發商違法,僅憑鬧是起不到作用的,業主可以訴諸法律。A小區采取了拉橫幅等行為,并不能解決問題”。筆者從管理A小區的Y社區書記(編號N19)那里了解到“該小區有段時間確實有糾紛,還請了報社記者來報道,業主在小區門口拉起橫幅,橫幅上寫著某某小區產權不明之類的標語” 。

四、對策建議

解決城市住宅小區公共空間利益糾紛是個系統工程,需要從制定具體可行的治理法規和小區業主認可的糾紛解決程序、增強多元治理主體治理協同性等方面著手,其中相關法律規約的完善是制度基礎,是降低糾紛解決成本、提升治理成效的前提條件。

(一) 完善制度安排

1.明確界定城市住宅小區公共空間共有部分的范圍及權屬關系

首先,應在法律層面明確劃分“專有”和“共有”的界限。從我國《民法典》物權編法條制定的立意看,法律認為在明確城市商品房住宅小區專有部分的范圍之后,其余部分自然就屬于共有部分。房產局在登記時會做好專有部分產權人的信息登記,他人無權隨意處置,此外專有部分在房屋構造與使用上也相對獨立,因此專有部分具有明顯的排他性,容易界定。但在現實生活中如果從公共空間是否具有獨立性來區分共有部分和專有部分,各利益主體會有各自的理解。比如小區物業服務公司配套用房、游泳池、會所等配套設施既可以認為有獨立性,非共用,也可以理解為配套設施,屬于共有部分。此外,有的開發商的不實宣傳也可能導致不同利益主體對配套設施的產權歸屬產生不同的理解,導致利益糾紛產生。因此,對小區配套設施等共有部分權屬出臺明確的立法規定是減少利益沖突的法律前提。

其次,完備小區內公共空間共有部分的列舉范圍。目前,小區居住質量不斷提高,商品房小區內配套設施、公用設施不斷增加,公共空間包含的屬于業主共有的部分已經不限于我國法律中已列舉出來的范圍,如目前的法律缺乏對小區內游泳池、會所、幼兒園等配套設施的列舉,因此,在相關法律中添加尚未列舉的共有部分十分必要。

最后,法律制度和購房合同等文本的用語要準確規范,內容細則要具體翔實。(1)進一步完善我國《民法典》相關規定。(2)對每個樓盤的每一套住房擁有的私有產權、共有產權的權利邊界及涉及的配套設施(地下室、會所等)權屬,要在購房合同及產權證書上進行明確清晰、詳盡的書面說明。若因為證書的語言簡潔需要,無法在證書頁面上具體寫出相關內容,可以添加具有法律效力的說明書作為附錄,明確產權內容。交房時購房者可以根據商品房買賣合同對小區內公共空間的產權歸屬進行書面確認,以減少后期公共空間共有收益分配糾紛。

2.完善商品房預售制度的立法執法

住建部和相關職能部門應完善商品房預售合同中關于房屋專有部分和共有部分的細則規定和權利義務規定,保證預售與交房時實際權益的一致性,不允許在商品房預售交款、交房和相關產權證書獲得的時間差內出現產權變更情況,保持商品房產權的穩定性。

3.建立小區共有產權規約協商約定制度

由于各個城市住宅小區公共空間、資源均不相同,因此應在《民法典》物權編、購房合同基礎上,由各小區業委會帶動全體業主對小區公共空間共有部分進行逐項梳理,協商形成具有明確內容指向的、具體的、可操作的且業主認可的共有產權責權利規約[20],將此規約作為法律條款下該住宅小區共有產權權能結構內容的重要補充。

規約應采用列舉法盡可能地列舉出所有的共有資產以及由這些資產帶來的所有權利內容,明確由此衍生的收益有哪些可以享用、由誰享用、怎樣享用,明確必須履行的義務以及不履行義務的代價,并賦予規約法律效力,以此作為城市住宅小區居民和其他利益主體使用小區公共空間的行動指南和社區治理的法理依據。

(二) 增強多元治理主體治理協同性和治理程序規范性

1.明確治理主體的責權利關系

化解城市住宅小區公共空間利益矛盾糾紛,需要小區業主、小區業委會、小區物業服務公司、社區等多元治理主體的共同參與。強化小區業委會和社區志愿服務組織建設,以化解利益糾紛為最終目標,增強多元治理主體的協同治理能力,逐步明晰各治理主體的權責利,防止出現相互推諉現象。

2.形成制度化的、規范的治理程序

要在治理中探索規范的治理程序。發生利益糾紛時,小區內部相關治理主體應積極采取措施,依據相關法律和規約在小區范圍內協商解決。利益糾紛升級或解決未果時,社區及志愿服務組織要及時介入。

治理主體的責權利范圍和治理程序要通過相關利益主體協商確定并寫入小區相關規約中,形成具有可操作性的制度條款和治理依據。

注釋:

① 中國裁判文書網,https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html。

②成都新聞發布.成都推進城鎮居民小區治理如何考量?這場發布會有解讀.http://www.sc.chinanews.com.cn/mtbd/2020-05-09/4673.html.

③為便于表述,本文將業主分為非業委會成員的業主和業委會成員兩類。