再生粗集料混凝土單軸受壓本構關系試驗研究

張國平

(中鐵建設集團有限公司 北京 100040)

1 引言

隨著我國建筑業的蓬勃發展,資源損耗和環境污染問題日益突出。因建筑功能更新改造致使大量建筑物需要拆除,通常處置廢棄的建筑物垃圾的方法大都是堆積掩埋,而建筑垃圾不能溶解于土地,不但浪費土地而且對土地造成了永久性的破壞。我國對在經濟建設過程中產生的自然環境損害及再生資源回收再利用問題較為關注,通過將工業殘渣——粉煤灰加入水泥,不僅能夠節省大量混凝土用水泥,同時還能夠適當增加水泥強度。在中國,垃圾替代水泥約占建筑廢棄物總量的55%~65%[1],再生粗骨料混凝土是把廢棄的混凝土及水泥變廢為寶,這不僅避免了因垃圾水泥掩埋而造成的環境污染,而且節省了山石開采與水泥的消耗[6]。

相比天然骨料,再生骨料的受壓性能與其具有顯著差異,而應力-應變曲線恰好是材料受壓特性的宏觀反映,諸多國內外學者針對其受壓特性展開研究[2-3]。焦楚杰[4]等利用分段式本構關系對廢玻璃粉混凝土應力-熱應變曲線關聯開展深入研究,得到應力-應變曲線隨廢玻璃粉摻量變化的趨勢。Vahab Toufigh[5]對3種不同環氧樹脂含量摻量下的聚合物混凝土進行單軸應力-應變曲線進行測試,并采用非線性有限元分析(NFEA)方法來預測混凝土材料的彈塑性行為。董偉[6]等人對風積砂-粉煤灰混凝土進行應力-應變試驗研究,得出風積砂摻量與粉煤灰摻量對彈性模量、泊松比等指標的影響,并建立本構參數與抗壓強度和風積砂摻量之間的演化模型。劉婷[14]根據不同粉煤灰及再生骨料替代率對再生粗骨料混凝土的性能影響做了大量試驗,得出粉煤灰可以促進混凝土后期強度上升且粉煤灰替代率為10%時,再生粗骨料混凝土抗壓強度上升至最大值的結論。

目前大多研究是基于普通混凝土進行的試驗研究[7-10],對不同再生骨料替代率下的再生粗骨料混凝土的損傷本構研究還相對較少。

本文基于前人的研究結果,對粉煤灰替代率為10%及可再生骨料替代率為20%、30%、40%的邊長為150 mm的可再生粗骨料水泥立方體試塊抗壓強度進行單軸受壓試驗,研究再生骨料替代率對再生粗骨料混凝土本構關系的影響規律,并基于試驗數據擬合出粉煤灰再生粗骨料混凝土應力—應變曲線的表達式。

2 試驗概述

2.1 原材料

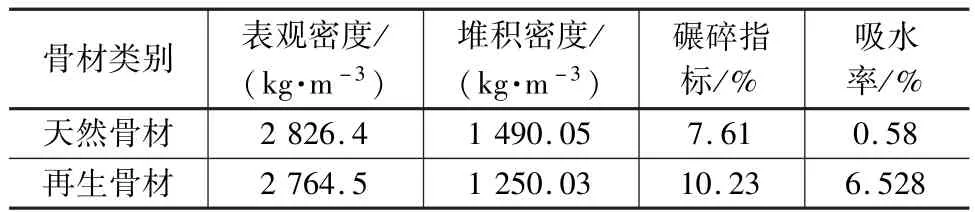

本試驗所采用的可再生粗骨材混凝土,是從路面施工后的廢棄混凝土塊在進行鄂式破碎機粉碎以及DBS-300型頂擊標準篩分之后,取得5~20 mm粒徑的粗骨材,且級配良好。原始骨料取自于某采石場出產的自然砂礫。細骨料一般采用自然河砂,其細度模數式為2.54,故屬中細砂;粉煤灰為某熱電廠的Ⅱ類粉煤灰;水泥為金隅通用的P.O42.5R硅酸鹽水泥;混凝土材料的拌和用水取自實驗室自來水。粗、細骨料的各項性能指標如表1、表2所示。

表1 粗骨料性能指標

表2 細骨料級配

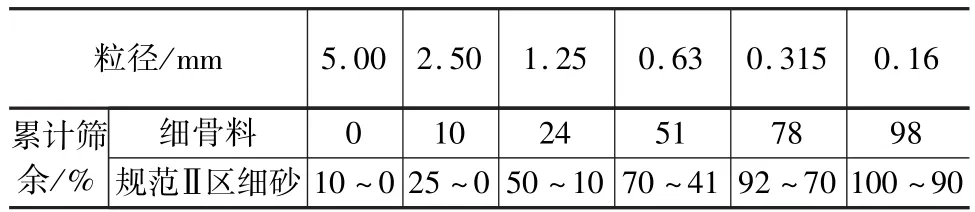

2.2 再生粗骨料混凝土配合比確定

再生粗骨料混凝土設計強度為C30。試驗根據肖建莊教授所著?再生混凝土?書中關于再生砼抗壓強度的試驗配合比設計方案來完成。本試驗配合比初步設計為:水灰比恒定為0.55,砂率為0.38。再生粗骨料混凝土實際配合比如表3所示。

表3 再生粗骨料混凝土實際配合比

2.3 再生粗骨料混凝土和易性評價

通過坍落度測試,確定表3中的1、2、3組配合比條件下再造粗骨料水泥混凝土的流動性,一方面,提高了再造粗骨料混凝土試塊質量;另一方面,可以研究再生粗骨料替代率對粉煤灰再生粗骨料混凝土工作特性的負面影響。圖1為可再生粗骨料混凝土和易性試驗。

圖1 再生粗骨料混凝土坍落度試驗

由圖1可知,按1、2、3組配合比配制的粉煤灰再生骨料混凝土,其坍落度均符合再生粗骨料混凝土坍落度設計指標30~50 mm,且無離析泌水現象。

2.4 試驗設備及方法

本試驗設計了20%、30%、40%三種再生骨料替代率,齡期為28 d。本試驗使用北京現代YAW-2000D型電腦控制電液伺服壓力試驗機完成加載。應變片使用由北京一洋應振測試技術有限公司所生產的型號為BX120-66AA電阻應變片,其電阻值為120±0.2 Ω,敏感柵寬度為60×3 mm。用酒精擦拭試塊表面,應變片先用502膠粘牢,再用AB膠涂抹在表面凝固,粘接在應變片上的兩根線連接DH3818應變采集箱。在采集應變前,需對此批試塊進行抗壓強度測試,以了解其極限承載力。應力-應變試驗采取按比例分級加載模式,首先按抗壓強度的10%加載至極限承載力的80%時,改為按抗壓強度的5%繼續加載,在各級負荷平衡后持荷約2 min。當負載已接近極限承載力時,系統將轉變為位移控制,當試塊出現缷載現象及缺載至極限承載力的60%,終止試驗。

3 試驗結果分析

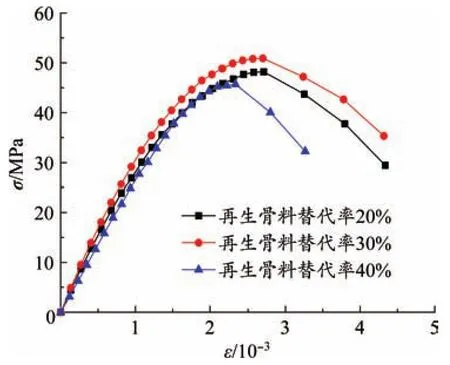

通過對試驗數據進行處理,得到應力-應變曲線及力學指標,如圖2所示。

圖2 不同再生骨料替代率下再生骨料混凝土應力-應變關系曲線

由圖2可發現,不同再生骨材替代率下的再生粗骨材混凝土應力-應變曲線形式類似,整條曲線均由上漲段與下跌段構成。在上升段又分為彈性階段和塑性階段,通常認為在彈性階段沒有損傷情況發生,在塑性階段應力能量的釋放代表損傷的演化過程,而在塑性變形階段曲線斜率逐步減小,一直到峰值曲率變成零,曲線隨即下跌。

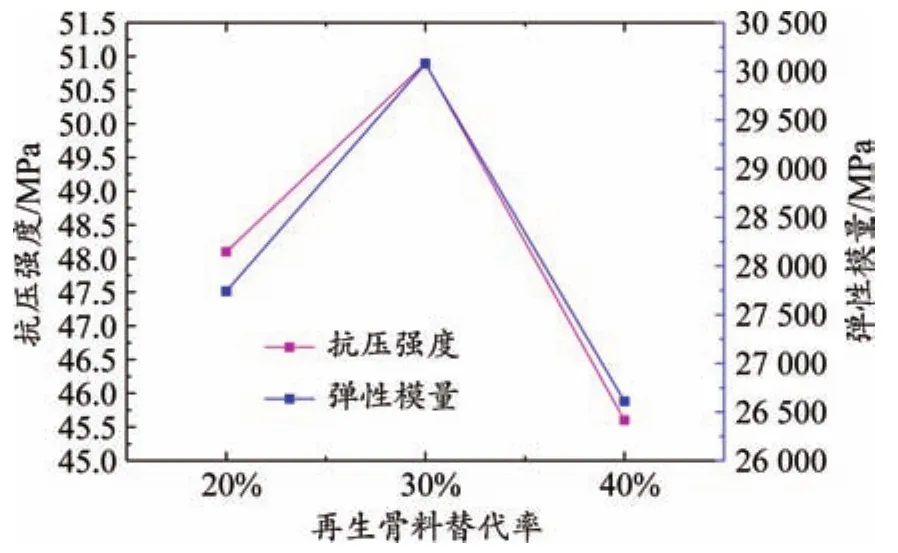

根據文獻和規范的研究結果可知:應力-位移變化曲線上升段原點至0.4fc間的割線彈性模量即為粉煤灰再生粗骨料混凝土的彈性模量。再生骨材替代率對抗壓硬度與彈性變形模量的作用和影響變化規律見圖3[11-12]。

圖3 再生骨料替代率與抗壓強度及彈性模量關系

由圖3可知,抗壓能力與彈性模量都隨著可再生骨材替換率的提高而出現先增后減的變化趨勢。在粗骨材替換率逐步提高時,因為再造骨材表面較粗糙,再造骨材和新漿體之間的界面咬合力增強,當再造骨材替換量不大時,再造粗骨材混凝土的強度有所增加。而再造粗骨材替代率不斷提高時,又因再造骨材孔隙率高、吸水性大,再造骨材過多地取代了天然骨材,使得再造粗骨材混凝土強度大幅降低。再生粗骨材替換率為20%和40%時,耐壓性能分別降低了5.3%、10.2%。經試驗發現,再生骨材替換率為30%、粉煤灰替換率10%時,粉煤灰回收再生粗骨料混凝土28 d立方體耐壓性能最高。

隨著再生骨料替代率增加,粉煤灰再生粗骨料混凝土彈性模量先升高后降低。當再生骨料替代率小于30%時,由于再生骨料表面粗糙而吸收了較多的水泥砂漿,對彈性模量所產生的正效應大于負影響;當再生骨料替代率大于30%時,由于骨料內裂紋較多,使得再生骨料的彈性模量減少。再生骨料替代率為20%和40%時,彈性模量分別降低7.8%、11.5%。這是由于再生骨料具有高吸水性,使得用水量減少而水灰比增大,最終導致再生粗骨料混凝土強度提高[13-15]。

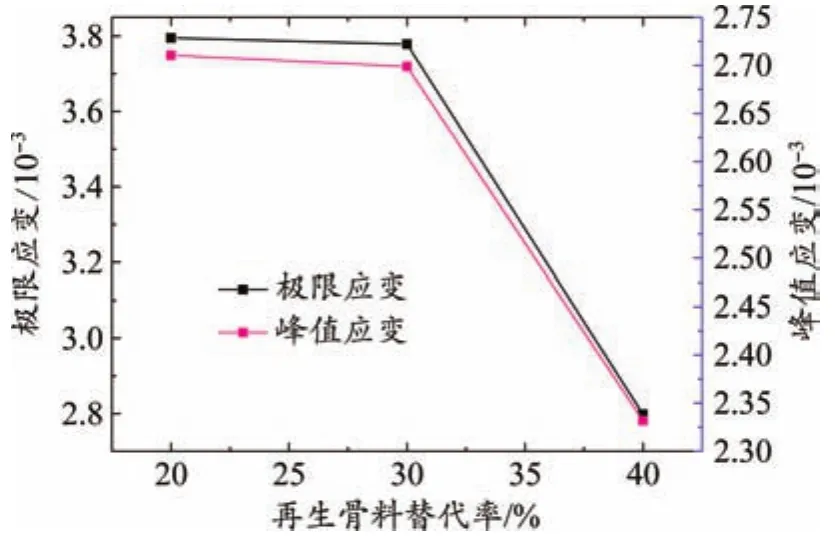

基于文獻和規范研究,可再生粗骨料混凝土試塊的最大極限應變應取自試驗曲線下降段0.85fc的最大應力值。試塊的峰值應變與極限應變規律如圖4所示[16]。

圖4 再生骨料摻量與峰值應變及極限應變關系

由圖4可知,由于再生骨料替代率的提高,峰值應變與極限應變變化規律基本一致。10%粉煤灰摻量下的再生粗骨料混凝土峰值應變和極限應變均隨再生骨料替代率增大呈先基本持平后大幅下降的趨勢。說明當再生骨料替換率過大時,峰值應力與最大極限應力均減小,從而導致再生粗骨料混凝土脆性增加。

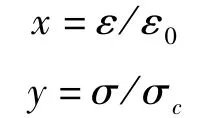

再生粗骨料混凝土單軸在受壓條件下應力—應變曲線的圖形化本構關系,為其結構性質與受力特性研究奠定了材料方面的理論依據與基礎。將圖2的應力-應變曲線進行無量綱化,則:

式中:x、y分別為無量綱應力應變曲線的橫坐標及縱坐標;ε、ε0分別為應變及峰值應變;σ、σc分別為應力及峰值應力。

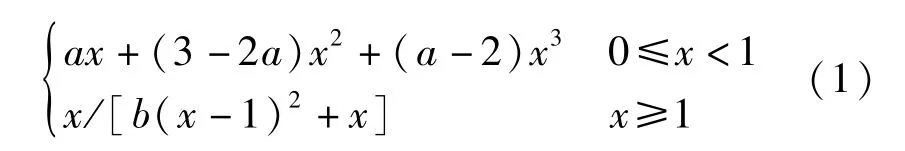

根據國內學者對混凝土材料與單軸受壓結構本構關系的研究,本文引入過鎮海教授[13]所提供的本構模型,建立粉煤灰再生粗骨料混凝土單軸受壓本構方程進行擬合,方程為:

式中:a、b分別為控制曲線上行段、下跌段的控制方程參數。

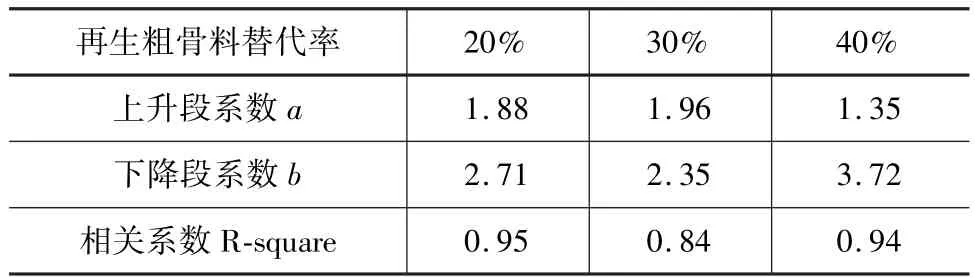

將試驗數據用Origin軟件進行擬合,并確定不同再生骨料替代率下的待定參數a、b值,如表4所示。

表4 本構方程擬合待定參數

可見,應力應變曲線R-square接近于1,表明擬合結果較好。隨著再生骨料替代率的增加,參數a呈先上升后下降的趨勢,參數b呈先下降后上升的趨勢。a值與彈性模量變化趨勢相同,a值越小,表明材料脆性越差;而b值的大小表明曲線下降段的陡峭程度,b值越大,曲線下降段越陡,說明材料的延性越差。

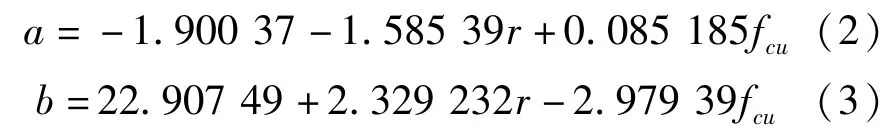

經過數據統計回歸,可以進一步得到參數a、b與再生骨料替代率、抗壓強度的關系:

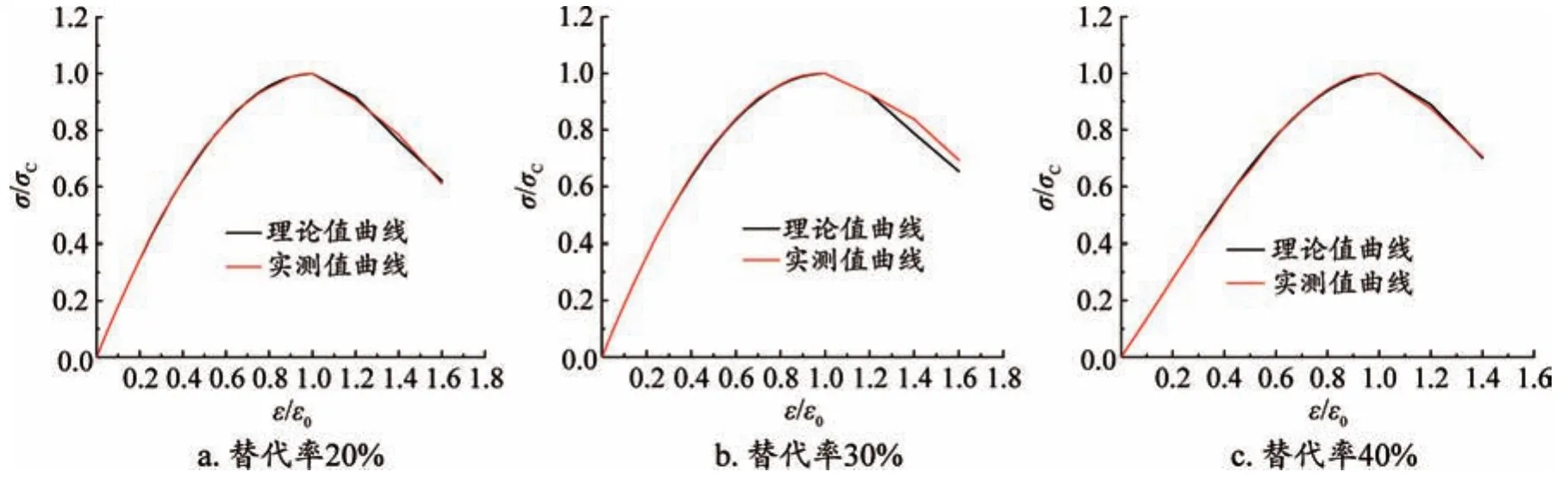

理論計算曲線與實測曲線對比如圖5所示。

圖5 理論曲線和實際曲線比較

由圖5可知,理論值曲線和實際值曲線二者的吻合度良好。所以,由式(2)、式(3)所描述的曲線方程可作為在粉煤灰總摻量為10%下的再生粗骨料混凝土單軸受力本構模型,以便進行再生粗骨料混凝土的非線性分析。

4 結論

(1)通過試驗可知,試件的抗壓能力和彈性模量均隨再生骨料質量替代率的提高而呈現先增加后減少的趨勢。

(2)對試件的峰值應變和極限應變來說,由于可再生骨材替代率的提高,峰值應變和極限應變呈先小幅度上升后大幅度下降的趨勢。再生骨料替代率過大時,導致再生粗骨料混凝土的脆性增加。

(3)對于試件應力-應變本構模型,基于試驗數據,對建立的再生粗骨料混凝土單軸受壓本構方程進行擬合。結果表明,該模型可較好地反映再生粗骨料混凝土應力—應變關系,并經過數據統計回歸,可以進一步得到本構參數與再生骨料替代率、抗壓強度之間的關系。