醫院感染監測信息系統聯合綜合干預措施在醫院感染漏報管理中的應用效果*

張佑健,李 鵬,李 妍,孫明潔

(河南省人民醫院感染管理科,河南 鄭州 450003)

為有效預防和控制醫療機構內患者發生醫院感染,醫院感染監測必不可少[1]。傳統的醫院感染手工監測需要依靠臨床醫生主動上報和專職人員回顧性查閱病例等實現,缺乏統一規范的診斷標準且具有一定滯后性,大量的結果數據匯總統計費時費力,工作效率低下且準確性欠佳[2]。醫院感染監測規范要求將醫院感染信息系統納入醫院信息系統建設中,依托信息化系統實現對住院患者全流程實時監測,及時發現并預警感染信息[3]。利用標準化的數據監測模式,可以實現不同醫療機構或不同區域之間醫院感染管理的橫向比較分析。

及時發現和處理疑似感染消息并主動上報感染病例對最大限度發揮醫院感染信息系統的散發病例監測功能具有關鍵性作用[4-5]。醫院感染病例上報的及時性和準確性直接影響醫院感染漏報率和醫院感染患者的隔離處置等感染控制措施的落實。由于工作繁忙,感染控制意識淡漠等原因,臨床醫生可能會忽略醫院感染預警信息的處置,導致醫院感染病例漏報[6],感染病例漏報會導致感染控制部門和臨床科室不能及時發現本科室的感染患者,有引起感染病原體在病區內傳播的風險,感染控制專職人員應采取多種措施盡可能避免這種情況的發生。本研究基于2019年1—12月相關數據,利用醫院感染信息系統聯合綜合干預措施降低醫院感染漏報率,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019年1—12月醫院感染預警信息(預警信息由醫院感染實時監測信息系統根據設定的規則生成),醫院感染專職人員和臨床科室針對預警信息做出確診或排除的判斷結果。按照國家衛生健康委員會醫院管理研究所《醫院感染監測基本數據集及質量控制指標集實施指南》[7]中的規定,醫院感染漏報病例為臨床應當報告而未報告的醫院感染病例,即通過信息系統監測發現的醫院感染患者且臨床未予確認診斷(包括排除診斷和未處理)。

1.2方法

1.2.1優化預警規則,簡化處置流程 為保證臨床醫生及時處置感染預警消息,經過醫院信息中心、信息系統工程師討論和醫院論證,將感染預警設置為彈窗提醒,即臨床醫生每次登陸醫院信息系統時,會主動彈出疑似感染患者的預警信息,提醒醫生查看患者,確認或排除醫院感染信息;刪除了感染病例觸發預警條件中特異性較差的觸發機制,例如連續3 d發熱、大便常規異常等,減少誤報的疑似感染病例;簡化了醫院感染預警信息的處置流程,簡化前需要醫生填寫排除理由,簡化后增設排除理由選項,由臨床醫生勾選即可。

1.2.2強化感染上報培訓 強化各臨床科室醫院感染散發病例監測,培訓內容主要包括醫院感染監測規范、醫院感染診斷標準、醫院感染預警信息處置標準操作流程、醫院感染病例主動上報流程,可提高臨床醫生醫院感染判斷水平和對散發醫院感染病例的監測意識,做到早發現、早報告。

1.2.3納入醫院KPI考核并全院通報 匯總統計各科室每月疑似醫院感染預警信息處理率及24 h內處理率、醫院感染漏報例數及漏報率。當臨床科室預警信息沒有及時處理時,根據醫院感染防控考核方案,將給予扣分,并將全院科室預警信息處理、漏報情況及扣分明細通過感染控制小組進行全院通報。

1.2.4數據收集 收集綜合干預措施實施前后醫院感染預警信息處理率、24 h內處理率、漏報例次及漏報率。預警處理率=確認或排除的預警信息數÷同時段內預警信息總數×100%。24 h內處理率=24 h內及時確認或排除的預警信息數÷同時段內預警信息總數×100%。漏報率=臨床醫生漏報例次÷同時段內確認的醫院感染例次×100%。

1.3統計學處理 應用R軟件對數據進行統計分析,計數資料以率或構成比表示,采用Cox-Stuart趨勢檢驗進行預警處理率和漏報率的趨勢性比較分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

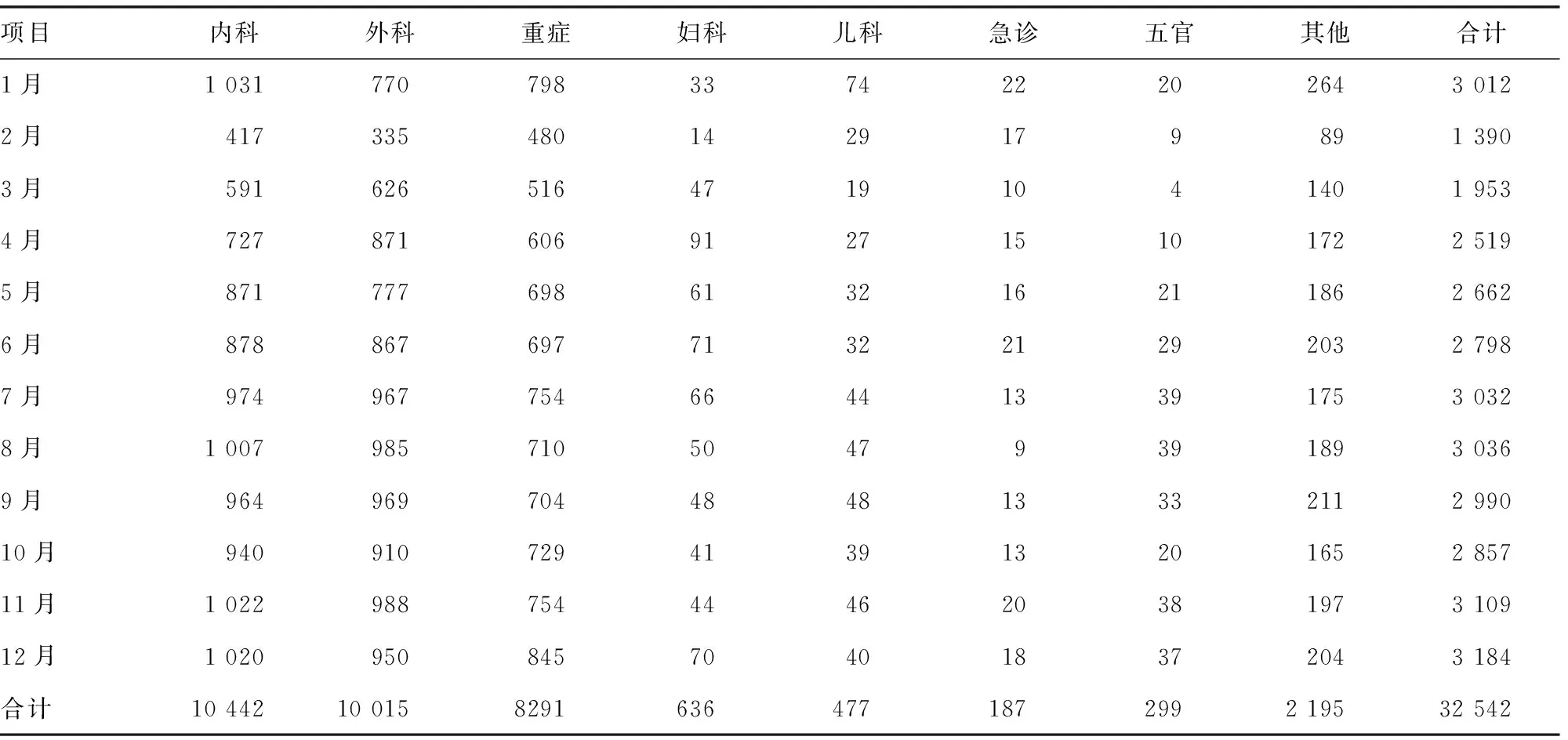

2.1疑似感染病例預警信息 2019年全年醫院感染監測系統共產生32 542條醫院感染疑似病例預警,其中12月最多為3 184條,2月最少為1 390條,平均每月產生(2 312±535)條預警;醫院感染預警病例中以內科、外科和重癥醫學科為主,共占全部預警信息的88%以上。見表1。

表1 2019年1—12月醫院感染監測系統疑似感染病例預警信息(n)

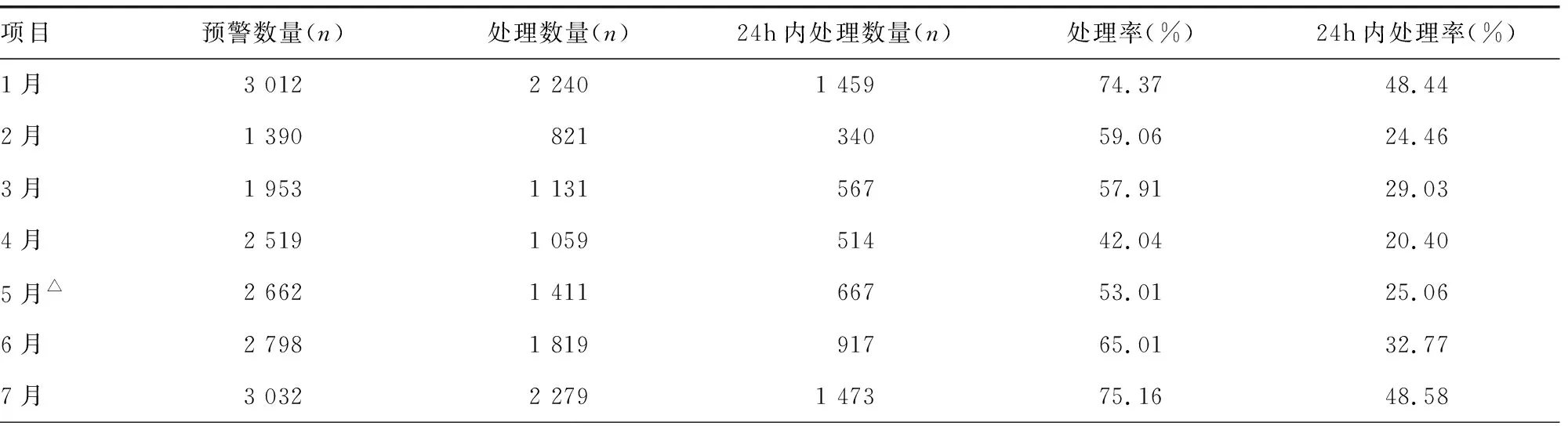

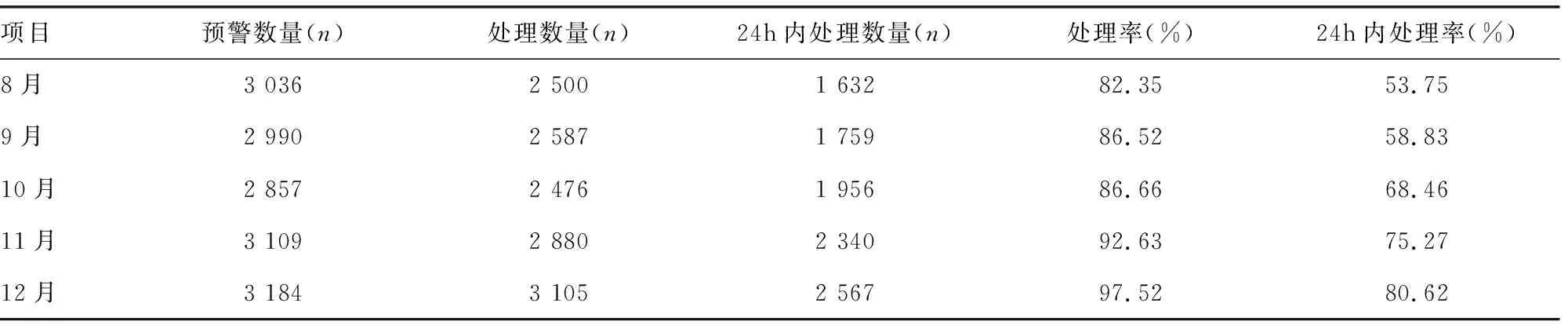

2.2疑似感染病例預警信息處理率 2019年1—4月監測數據顯示,疑似感染病例預警信息處理率由1月的74.39%(2 240/3 012)下降至4月的42.04%(1 059/2 519),其中預警信息24 h內處理率由1月的48.44%(1 459/3 012)下降至4月的20.40%(514/2 519)。經綜合干預措施進行臨床干預后,預警信息處理率明顯逐漸提升,12月醫院感染預警處理率和24 h內處理率分別是97.52%(3 105/3 184)和80.62%(2 567/3 184)。Cox-Stuart趨勢檢驗結果顯示,干預前后比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2019年1—12月每月疑似感染病例和24 h內處理情況

續表2 2019年1—12月每月疑似感染病例和24 h內處理情況

2.3預警病例中確診醫院感染的比例 2019年全年共有20 558例次疑似感染預警病例,其中確診為醫院感染4 278例次(占20.81%);其中5月確診病例占比最高,為30.05%(507/1 687),2月確診病例占比最低,為13.43%(115/856)。見表3。

表3 醫院感染預警病例中確診醫院感染的比例

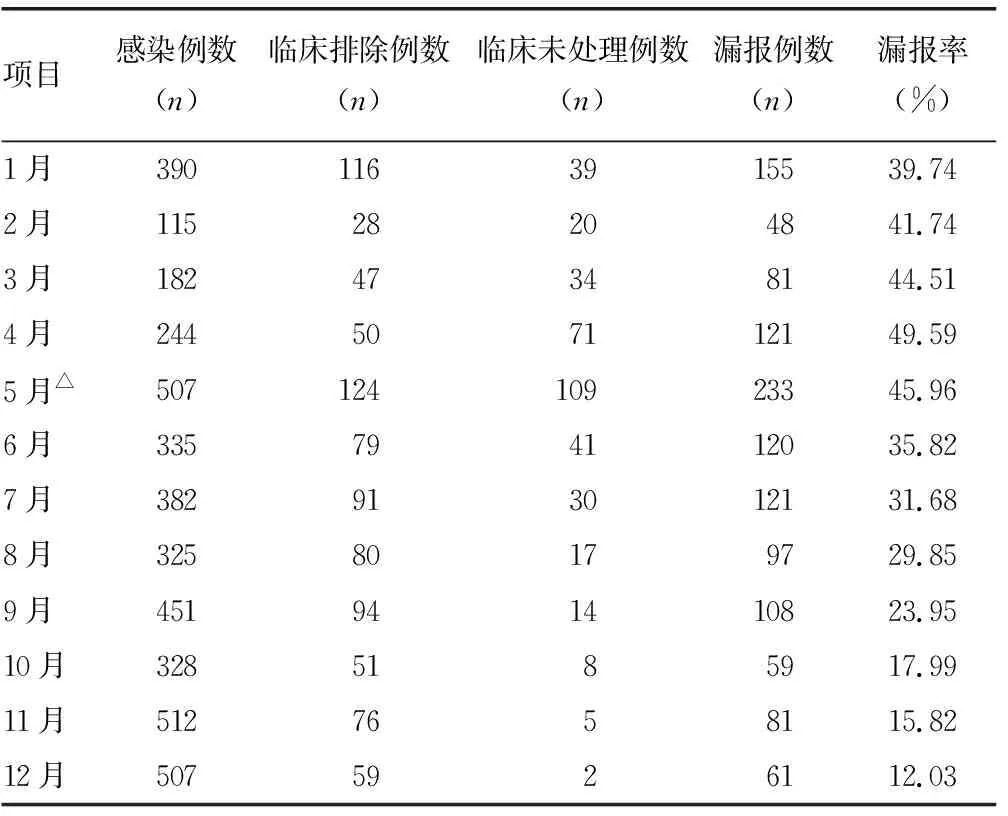

2.4醫院感染漏報率 2019年1—4月監測數據顯示,醫院感染病例漏報率由1月的39.74%(155/390)上升至4月的49.59%(121/244)。經綜合干預措施進行臨床干預后,醫院感染病例漏報率明顯逐漸下降,12月醫院感染病例漏報率為12.03%(61/507)。Cox-Stuart趨勢檢驗結果顯示,干預前后比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 2019年1—12月醫院感染病例漏報分析

3 討 論

采用醫院感染實時監測系統可對醫院感染散發病例進行實時監測和及時預警。該系統從醫院信息系統、實驗室信息系統、電子病歷、醫學影像貯存于傳輸系統、手術麻醉系統等系統中獲取到患者的基本信息、抗菌藥物使用、微生物培養、病程記錄、計算機斷層掃描(CT)檢查、手術等信息,然后通過專業的診斷策略分析患者病情,并作出疑似病例的預警。醫院感染實時監測系統的預警條件主要有微生物培養結果呈陽性、使用抗菌藥物、使用的抗菌藥物升級、血和尿等標本中白細胞等常規檢查結果異常、C-反應蛋白和降鈣素原等非特異性感染相關指標升高、醫生診斷為感染。醫院感染實時監測系統已越來越多地被開發和應用到醫療機構醫院感染管理工作中,其可自動化抓取和篩選海量醫療數據并綜合判斷其是否為醫院感染病例,在多重耐藥菌感染防控[8]、醫療機構環境衛生學監測[9]等方面應用廣泛,醫院感染監測實現了自動化和簡單化[10]。特別是在提升臨床醫生診斷和上報感染病例、降低醫院感染漏報率方面的作用尤為突出[11]。

醫院感染信息系統中,病例漏報的管理離不開信息系統預警機制。臨床醫生需在規定時間內(如24 h內)查看預警信息,并結合患者感染相關指標、臨床癥狀、體征、微生物培養結果和抗菌藥物使用等情況綜合判斷其是否為院內感染,進而完成醫院感染病例的上報或排除[12]。本研究中,20.8%的醫院感染預警信息為確診病例,說明醫院感染監測系統預警機制的特異度不高,需要細化預警機制,在保證系統預警感染病例敏感度的基礎上,盡可能提高監測系統的特異度,減少醫院感染管理專職人員和臨床醫生的工作量。這也是為了提高臨床醫生處理醫院感染預警信息效率,減少醫院感染病例漏報而采取的綜合干預措施之一。除此之外,本研究設置預警信息彈窗提醒功能,有助于臨床醫生及時查看預警信息,確認或排除感染病例,避免臨床醫生由于工作忙碌忽略感染病例的處理,使患者在干預措施實施階段得到臨床醫生的認可,提高臨床醫生對醫院感染信息處理的主觀依從性。

僅依靠完善監測系統預警機制尚不能最大限度地降低醫院感染漏報率,本研究還采取了強化培訓、將漏報納入醫院績效考核管理等綜合干預措施。結果表明,醫院感染監測信息系統聯合綜合干預措施實施后,醫院感染預警信息和病例漏報情況逐漸改善,醫院感染預警總處理率和24 h內處理率逐漸上升,醫院感染漏報率逐漸降低,表明改進措施行之有效。通過強化培訓醫院感染監測規范、醫院感染診斷標準、醫院感染預警信息處置標準操作流程、醫院感染病例主動上報流程等,臨床醫生認識到醫院感染監測的重要性,開始高度重視醫院感染病例的診斷和上報。將感染病例系統操作流程化,使臨床醫生能根據流程快速完成病例上報。有研究表明,操作流程的標準化有利于醫院感染監測的順利開展[13]。在臨床醫生使用過程中,針對性地優化處理流程,也能不斷推進醫院感染監測信息系統的完善。

將各科室醫院感染預警信息處理和感染病例漏報情況進行全院通報并納入醫院績效考核,也是降低感染病例漏報率的重要措施之一。研究表明,落實績效考核對于提升醫院感染管理水平至關重要[14-15]。醫院感染預警信息處理和感染病例漏報作為客觀公正的考核指標,不僅有利于科室感染管理水平的提高,也促進了臨床醫生對主動上報感染病例的重視。

綜上所述,醫院感染監測信息系統聯合綜合干預措施實施后,臨床醫生對感染病例預警的信息處理及感染病例的主動上報等均有明顯改善,24 h內處理率不斷增加,漏報率也相應地不斷降低,臨床醫生開始逐漸認識到醫院感染監測的重要性,有利于全院醫院感染管理水平的提升。