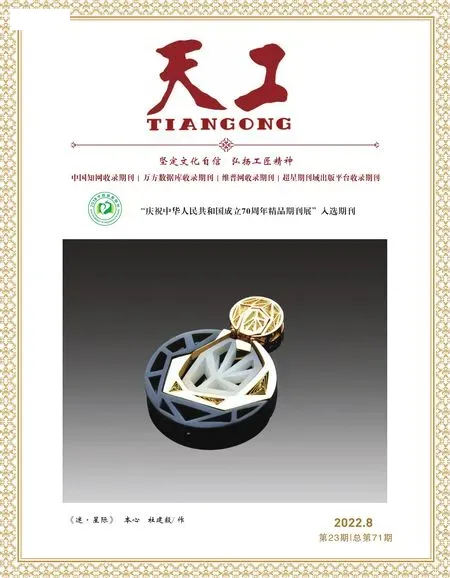

傳統玉石雕刻工藝創新與產業化發展的思考

蘇建華

一、引言

在漫長的歷史長河中,玉石雕刻文化經久不衰,它起源于新石器時代,商周時期取得了較高的成就,而到了戰國時期制器的目的已超越了禮制的規范,向以生活日用器和佩飾品為主的方向發展。它是人類社會及文明發展的象征,代表了人們對美好生活、美好事物的向往。而隨著時代的發展,玉石雕刻也逐漸形成規模,向著產業化方向發展。雖然在這個過程中傳統玉雕工藝得到了傳承,但是也需要隨著時代的變化、人們審美觀念的變化以及對美的需求的變化而不斷創新與發展,如此才能在展現出傳統文化內涵與美的基礎上融合現代元素,促進傳統文化更加深入地傳承與發展,進而走向世界舞臺,展現中國美。

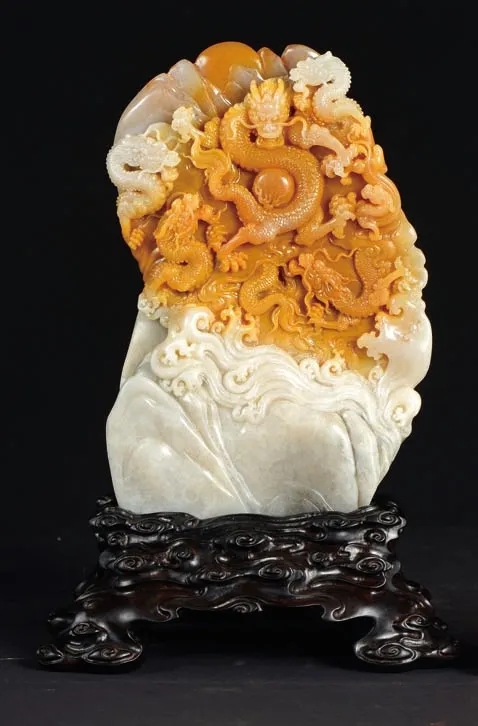

《龍振一方》 蘇建華/作

二、傳統玉石雕刻產業化發展的機遇與挑戰

玉石雕刻產業化發展的過程中,應該抓住各種機會,加快發展速度。網絡的誕生及廣泛運用,給日常生活帶來了很大的影響,基于網絡平臺發展玉石雕刻產業,能夠獲得良好的成效。并且,在此過程中,也激發了廣大消費者的消費欲望,而且還可以設計制作出滿足不同消費者需要的產品。寶玉石消費不斷提升的趨勢,對玉雕產業的發展而言是一種機遇。

與此同時,也存在諸多挑戰:第一,現階段玉石雕刻市場中的產品參差不齊,出現了大量的仿制假冒產品,對傳統玉石雕刻產生了不良的影響。第二,大部分產品盲目追求時尚文化,導致玉石產品欠缺一定的文化內涵。第三,國內的玉石消費主要是為了收藏,消費動力不足。所以,深入探究與分析傳統玉石雕刻產業化發展的機遇與挑戰顯得尤為必要,具有很大的研究意義和實踐價值。

三、傳統玉石雕刻的美學內涵

自古以來,我國人民對“玉”有著極其強烈的執念,也始終認為“玉凝聚著天地靈氣,標志著權威與君子之德、吉祥如意”。而從玉器本身來看,它不僅反映出了不同時代和階級的社會意識和生活習俗,還折射出古老藝術精華的光芒。因此無論是從形態上還是寓意上,抑或情感表達上,它都有著極為豐富的美學內涵。玉石雕刻工藝品往往極具欣賞價值,輕于內容,重于美感,表達了人們對美好生活的期盼與追求。但通過對玉石作品的研究和觀察,它們的雕刻形式與情感表達的方式都是自成一體的,是沒有一個統一標準去評價和約束的。玉石雕刻習慣用概括、夸張、比喻、象征等手法來傳達作者的內心感受。例如,讓不同花期的花朵同時綻放、讓日月同時生輝等反映出作者對美好生活的追求。

四、傳統玉石雕刻工藝產業化發展的優勢與劣勢

當前,社會對玉石雕刻工藝品的需求在不斷增加,這就導致了玉石的市場價格在不斷飆升,人們不僅把玉石作品看作一種欣賞品,更重要的是看到了玉石作品的經濟價值以及其體現出來的收藏價值。鑒于此,大量的玉石愛好者都在通過各種途徑收集、購買玉石。玉是一種天然的礦物質,具有不可再生性,而要想將普通的玉石變成價值更高的作品,不僅要求該玉石的材質要好,還必須有過硬雕刻工藝且經驗豐富的雕刻師予以操作。決定該玉石價值的往往就是雕刻工藝,工藝精湛,雕刻出的作品惟妙惟肖,那么它的市場價值就會非常高。傳統的雕刻工藝一般都是指手工雕刻,雕刻師在拿到玉石的時候會先對玉石的質地進行評估,然后再根據玉石的形狀和顏色進行設計,最后將其加工成特定的、精致的工藝作品。如前所述,玉石雕刻最終成品的形狀、功能如何完全取決于它本身的形狀,但需要注意的是,雖然要根據玉石本身的形狀去設計和加工,雕刻師還是需要擁有靈活的手工技術,尤其是切割玉石底部或者是對玉石進行不規則切割時,更需要手工操作技術的靈活性。這是與機器切割最大的不同點,也正是因為手工技術的靈活性,手工切割和加工的玉石作品更受歡迎。但是手工操作難度較大、工期較長,導致很多新一代的手藝人基本上都用機器來代替,純手工的作品也因此愈顯珍貴。

傳統玉石雕刻產業化發展存在著諸多瓶頸,如文化產業的專業性特征十分明顯,但是當前相關文化產業管理者的數量卻不足,在對市場的認知方面較為模糊。除此之外,一些文化企業自身的規模較小,經濟收益較低。

五、傳統玉石雕刻工藝產業化發展面臨的問題

(一)缺乏系統的規劃

當前玉石雕刻產業化發展一般包括兩種形式,一種是零散的全手工操作,一般這類型的產業不是開放式的;另一種是手工與機器結合的產業,像切割這類操作基本上都會通過機器來完成,其他環節手工操作。不論哪一種類型,產業規模都不是很大,都類似于家庭作坊式的,對新的生產工藝應用不多。加上每個手藝人在自己專業技能的領域內有所成就,但是對其他工藝環節或許不太懂、不太專業,這就影響了產業格局的構建;另外,相關部門對該產業的重視程度并不高,沒有針對玉石市場做出統一的規劃和部署,比如,人才培育機制、國內外技術及資源的借鑒與融合,玉石資源的開發與利用等這些都沒有相對完整、成熟且符合實際的計劃。由于缺乏政策上的約束與引導,很多加工企業、個人只能自己摸索,市場核心競爭力不高。

(二)缺乏專業的人才

《九五至尊》 蘇建華/作

縱觀我國各類高校的教學結構,很少有不同層次的玉石雕刻專業人才的學歷教育,很多情況下玉石雕刻從業者都是通過玉石雕刻技能培訓機構這樣的形式來提升自身的玉石雕刻能力,但這樣的培訓方式并不是系統的、規范的,因此培育出的人才并不能滿足實際的玉石雕刻需求。另外,在產業化發展進程中,受到產業格局的影響,很多都是家族產業,工藝技術也是祖祖輩輩一代一代傳承下來的,這種模式下培育出的人才是與時代發展規律與趨勢相脫節的,他們被禁錮在固有的工藝技術中,無法實現工藝技術的創新與發展,從而導致制作出來的工藝品缺乏新穎性、現代性,無法對人們產生吸引力。

《王者之尊》 蘇建華/作

六、傳統玉石雕刻工藝的創新

傳統的玉石雕刻工藝應該不斷創新,才可以實現對這種藝術的傳承和延續。隨著社會的進步與發展,玉石雕刻的用處、技法均發生了很大的變化,不再受到各類因素的限制。在創作手法方面,則呈現出更加多樣化的特征,比如沉雕、浮雕、透雕等不同的雕刻技法得到了廣泛的推廣與應用,在發展與創新的過程中,體現出不同的表現方式。各類作品十分精巧,表現力顯著,凸顯出一定的工藝創新性。一些玉石雕刻匠人用心感受,采用高超的技藝加以呈現,雕刻出風格獨特的作品。經過代代傳承與延續,玉石雕刻作品更加富有美感,層次感顯著,增強了其收藏價值,同時也擴大了受眾范圍,這對其可持續發展是非常有利的。

七、傳統玉石雕刻工藝產業化發展的趨勢

玉石雕刻作品的價值主要體現為收藏價值和裝飾價值,玉石資源又是不可再生資源,因此,其用途的特殊性和資源的稀缺性使其經濟價值異常突出,充分印證了“黃金有價玉無價”,市場前景非常樂觀。

由于傳統玉石雕刻的主題多以“龍”這樣的祥瑞之物為主,這樣就限制了玉石產品在形式上的多樣化表現,因此要想推動玉石雕刻產業化發展,雕刻師、設計師就要積極學習、借鑒國內外不同玉器雕刻的精髓,讓自己的藝術表現力得到豐富與提升。以“龍”的雕刻形式為例。自古以來,龍是祥瑞的象征,在古代還是帝王身份的象征,因此設計師、雕刻師在雕刻龍的過程中要延續“龍”在傳統文化中威嚴、肅穆等的形象特點,然后通過特定的雕刻技術雕刻出飛龍在天、龍與竹、龍與靈芝以及龍與鯉魚相結合等形式來表達不同的寓意,讓龍的文化與精神滲透進我們的生命與靈魂深處。

與此同時,傳統玉石雕刻工藝在經濟全球化、文化全球化格局的影響下,為了更好地凸顯中國的韻味與美,與世界文化藝術接軌,在雕刻的表現手法上也要借鑒和運用西方的一些雕刻觀念、工藝等。而且通過對現代玉雕代表作品的不斷分析,發現其更多強調中華傳統玉文化與現代美學的結合,傳達了不同的玉雕精神,并且不同的藝術形式之間的關系對現代玉雕產生了極大的影響。比如玉石雕刻與戲劇、文學、美術等融合起來,從中尋找新的設計與加工靈感,讓玉石雕刻的主題內涵、設計形式更加豐富,如此才能吸引年輕一代,滿足他們對玉石多樣化的審美需求。

八、結語

玉石雕刻市場是在不斷發展和變化的,傳統玉石雕刻工藝也需要順應時代的變化規律和特點進行積極創新,讓其表現形式、表現手法更加豐富多樣, 既能讓我國的傳統文化以一種新的形式得到傳承與發展,也能符合現代的審美理念,從而促進玉石雕刻產業得以進一步發展。