淺談惠安石雕的制作工藝與傳承

林瑞陽

惠安石雕藝術源于黃河流域的中原文化,又融匯汲取閩越文化、海洋文化的技藝精華,并與建筑藝術完美結合、相生相伴,在不同的歷史時期留下了蘊含特定歷史信息、題材豐富、雕藝精湛、異彩紛呈的作品,經上千年的文化積淀,從單純的手工技藝上升為一種獨具特色的石文化,充分展現了善良樸實的惠安勞動人民的聰明才智和無窮創造力,具有較高的歷史、文化、科學研究價值。恵安石雕創作手法十分復雜,有多種表現方式,主要分為圓雕、浮雕、透雕、影雕、線雕、陰雕幾大部分,以下主要分析圓雕的制作工藝。

一、惠安石雕的制作工藝

(一)傳統的圓雕制作方式

傳統的圓雕制作方式之一,先在石塊上借助角尺、墨斗和畫筆畫出九宮格線條,然后雕刻師依據所畫九宮格線條,分四個面細致勾出自己設計好的方案,再用切割機等電動工具,結合鐵錘、鏨子進行初步雕鑿。對于有限定內容的石雕作品,打坯前雕刻師要先用A3白紙打個草稿,經過細致充分的推敲完善后確定樣圖,再依據樣圖在石頭上依樣畫好,之后進行手工雕琢。對于有較高要求的作品,需先設計好圖紙方案,再依據圖紙做出泥塑小稿,經過反復細致的泥塑創作后,再用石膏或樹脂翻制模型澆注成型。有些石雕作品甚至需要制作一比一等大的泥塑模型再依據模型進行石雕的制作。打坯是一個二次創作的過程,根據作品需要先用大切機臺去除無用大塊的石料,再用傳統的風鉆鉆好需要鏤空或大的起伏造型邊緣,再用鐵制楔子在石頭上挖洞排列成序后,用鐵錘大力敲打,把內部無用的較大石料逐一去除,再根據設計圖紙或模型逐步剔除石頭表面不符合設計需要的多余石料。操作者需領會雕刻師的意圖,和雕刻師充分溝通才能使剔除部分恰到好處。最后再用小的電磨機對整件石雕的細節進行深度精雕,在精雕細節的同時對整個大型也要再度調整。作品經過打坯、整型和精細雕琢后根據需要處理表面肌理。有的作品需要用80~180目的砂紙打磨后涂上石蠟,再用小電磨拋光直至最終成品。最后的修理和整形要求有較高水平的雕刻技藝,更要具有鑒別能力。

傳統的圓雕制作方式之二,雕刻師根據需要先制作一比一等大的石膏或樹脂模型。雕刻師先在模型上定好利于后期操作的三角形位置點,用大力士膠粘貼固定后用小電磨頭挖好三角形支點,再在切好的石料上,依據模型定好三角形位置。接著用銅制點線儀逐步去除多余石料,在操作過程中依靠點線儀精準定位,并用有顏色的鉛筆在模型和石料上分別標注外形點位,再用角磨機等雕刻工具逐步仿出粗型。這個步驟需要雕刻師認真細致方能無差別完成,然后根據所畫記號細致剔除多余石料,呈現整個雕塑大的形體。最后對細節的完善與大型修整和制作方式一類似,這個步驟同樣考驗雕刻師的技藝水平。

(二)現代的圓雕制作方式

現代的圓雕制作方式主要指2.5米以下的中小件石雕的制作。雕刻師根據需要用泥塑或3D建模(如果是泥塑還需用掃描儀掃描)形成STL或OBJ文件。再把文件導入電腦軟件Geomagic Studio,根據加工需要和產品安全性確定好坐標系,再修補填充導出STL格式文件。然后把STL文件導入PowerMILL軟件,在軟件上編輯刀具、加工參數、路徑直至形成電腦數控機雕加工文件。然后在數控雕刻機平臺上把所需加工石料固定裝好(所加工石頭底座事先鉆好孔位或粘貼固定圓柱形塑料頭),根據所加工尺寸核對好X、Y、Z、A四個軸向的加工坐標(加工尺寸可變,數量可一件或數件),導入文件分步驟完成粗切、細雕流程,成半品雕件。雕刻師依據模型在機雕半成品雕件上,加工處理電腦雕刻機所不能做到的死角和填充的多余部分,直至成為完成度較高的待精修半成品。這個步驟同樣考驗雕刻師的技藝水平和鑒別能力,最后的大型修整和細節完善方面與傳統的制作流程基本無異。只是隨著科技的發展,所使用工具更加細致,細節部分修整可更加到位。

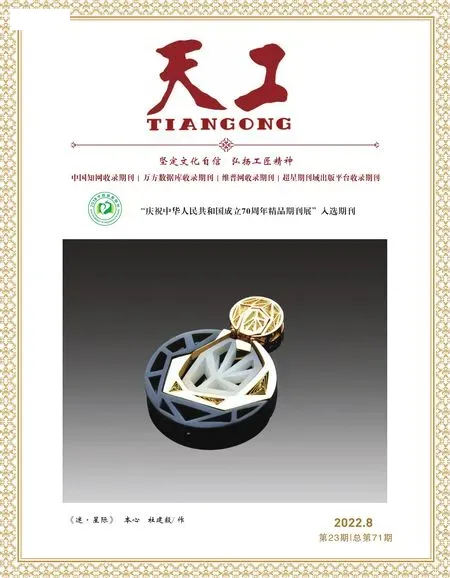

《鳳凰臺上憶吹簫 》 林瑞陽/作

《龍吟》 林瑞陽/作

(三)傳統與現代制作工藝優劣對比

1.傳統制作工藝的優劣

傳統的制作工藝因為主要是純手工制作,所使用的工具較原始,優點是所制作品粗獷大方,最大限度地保留了石頭的自然肌理,作品較純樸、年代感較強。缺點是作品轉換中容易因雕刻師的技術能力水平高低而導致產品質量參差不齊,達不到統一標準,顧客滿意度較低。且制作過程勞動強度大,所產生粉塵較多,導致職業病叢生,有志于雕刻藝術的年輕人也對它敬而遠之。傳統的技藝是在師徒間或家族中以口傳心授方式傳承的,多處于封閉狀態,現代工廠內的學徒很難真正學到傳統石雕工藝的精髓,且現在的年輕人大多心態浮躁、缺乏耐心,很少有人能把石雕雕刻當成畢生事業來做,故整個石雕行業后繼乏人。再加上雕刻藝人文化程度普遍較低,理論基礎不足,對于學院專家教授的雕塑作品的理解存在不足。另外,依靠口傳心授方式帶徒學藝,方式方法過于單一,成長周期較長,不適應高速發展的社會需求。

2.現代制作工藝的優劣

進入21世紀后,隨著數控技術的引入應用,圓雕制作工藝傳授也悄然發生變化。現代化的傳承方式是對有一定雕刻或美術基礎的人員進行集中培訓后便可從事機雕后的精修工作,大大縮短了成長期,短期內可大幅度提高收入,從業者積極性高,更符合現代生活的要求。數控技術的應用對石雕產業來說是一場技術革命,顛覆了人們對傳統石雕制作工藝的理解,也逐漸吸引了部分有志于雕刻事業的年輕一代,包括部分有專業素養的美術院校學生,給惠安石雕傳承帶來希望。現代的制作工藝因為是電腦雕刻制作粗坯,模型相似度非常接近,后期人工精修使用的多為現代化機器,所制作品較為精細,作品完成后市場認可度較高。缺點是石頭的自然肌理不易保留,在一些需要體現材料語言的作品上略顯遺憾。但由于現代化的制作流程中大部分體力勞動已由機器代替,機器加工也不產生粉塵,后期人工精修產生的粉塵較少,最大限度地保障了從業者的生命健康。

二、惠安石雕工藝傳承的對策

(一)建立石雕工藝傳習場所,培養傳承人

自古以來,惠安石雕的傳承都是口傳心授的,多以家族形式進行,也有師傅帶徒弟的模式,這種形式的傳承門規是非常嚴格的。雖然傳統技藝保留至今,但是這樣的傳承方式其實并不理想,有很多技藝在逐年消失,其根本原因是門戶的偏見和缺乏固定的傳承場地。因此現代惠安石雕在傳承模式上是需要改變的,立足于非遺文化的傳承,惠安石雕工藝的傳承應采取傳習場所模式,建立傳習場所,讓富有經驗、技藝精湛的藝人開展授徒傳藝活動,相關部門還需要每年對場所進行考核,考核的內容既有場所本身,也包含學徒的技藝水平,對表現優異的傳習場所要予以獎勵與扶持。另外對于學生來說,要建立傳承基地,加強與地方學校的教育合作,例如中小學與高校都是合作的對象,讓學生可以在傳承基地里感受學習雕刻藝術。

(二)建立非遺保護機制,發展石雕產業

傳統的惠安石雕以口傳心授的形式進行師徒傳承,這種封閉式的傳承模式極易出現問題,例如一些優秀的師傅在傳授的過程中會因為年齡、身體、情感等方面的因素,導致傳承的技藝出現偏差,甚至出現因表達不清而致使絕技失傳的情況。因此惠安石雕要建立非遺保護機制,各部門要潛下心來對惠安石雕的技藝進行收集、整理、挖掘,編輯成教材,或采用音頻、視頻、文字等多樣形式進行保存, 形成系統的傳承資料,這有利于石雕工藝的傳承。另外,政府要發揮自身的優勢,對石雕企業與傳承人給予政策性的幫助與資金支持,使企業有助力,傳承人無后顧之憂。同時提高石雕產品的藝術性,將石雕產品與惠安石灰巖、花崗巖特色產業、鄉村文化旅游業有機結合。

(三)建立健全石雕傳承管理體制

惠安石雕的傳承并非政府或者企業、傳承人單方面的事情,而是整個惠安的事情,因此在傳承的過程中需要制定相關的傳承管理體制,讓傳承模式變得科學有效。在這方面政府要發揮積極的作用,通過制定方針政策與相應的制度來進行統籌管理與約束,整合惠安石雕藝術資源,推動石雕產業的創意化、融合化、國際化,促進石雕傳承人與研究機構、企業、藝術院校的合作,使石雕產業向集約化、跨越式協調發展。

(四)校企合作的石雕發展模式

惠安石雕技藝與高校教育的結合是現代傳承模式中最為重要的環節,傳統師徒授受方式有著很好的集中實踐作用,以此為切入點在校內設立“課堂+工場+工作室+行業實訓實踐”的教學模式。通過校內工藝美術實踐基地、現代手工藝實踐基地、工藝美術名師展館等教學實踐環境建設,實現理論與實踐的結合,讓實踐教學與實訓基地結合起來,使學生對石雕藝術有更為深刻的認識,讓實踐教學變得生動起來,實現教學與社會的深度結合。尤其是一些工藝美術學校自身就有石雕專業,那么這樣的結合對教學來說無疑是最有利的,實現了教學理論的反復磨合,開闊了學生的視野,啟發了學生的思維,提高了教學質量,更為石雕傳承添磚加瓦。

(五)加大互聯網宣傳力度,實現銷量翻倍

惠安石雕的宣傳要不斷與時俱進,除了在“非物質文化遺產月”期間及每年每季的展覽、比賽、喜慶節日等時候進行宣傳,還需要與互聯網接軌,利用新媒體的力量,通過電視、網站、手機進行宣傳,通過微信、公眾號、抖音、快手等眾多新媒體平臺進行宣傳,極大地提高自媒體的宣傳度,讓全國人民都知道惠安石雕的優勢與特色,在傳播石雕藝術的過程中也傳播優秀傳統文化,加強群眾對石雕的認識與重視。很多企業和匠人通過自媒體直播帶貨的形式實現了銷量的突破,打破了傳統的銷售渠道,更是通過網絡、快遞的方式讓銷售走進了千家萬戶,還可以通過網上預訂的形式,為客戶量身打造需要的石雕作品。

《竹爆平安》 林瑞陽/作

三、結語

總之,惠安石雕制作工藝的形成與傳承并非一日之功,其工藝上的不斷變化也可以看出時代的變遷,這種改變是適應時代需求而變化的。現代化的石雕工藝與傳統的工藝相比有了很多科學技術的應用,這極大地降低了雕刻強度,讓雕刻變得更加得心應手,當然在傳承上覆蓋的范圍也更廣,傳承的方法變得更加多元化。對于現代的惠安石雕來說,要珍視古老的傳統手工技藝,傳承民族的魂脈,努力推動惠安石雕工藝與產業的更好發展。