遼硯文化產業現狀及發展對策研究

隋國一

遼硯產于我國遼寧省本溪市的橋頭鎮,始于遼金,興于明清,清康熙、雍正、乾隆三朝最為盛行。遼寧省本溪市橋頭鎮與吉林省安圖縣兩江鎮是清宮御用松花硯的兩大取材地。遼硯和松花硯屬于同脈系,具有同源性,所制硯臺統稱為“松花硯”。因其顏色豐富多彩、聲音清脆、紋理清晰、質地細膩、溫潤如玉、粘露凝結、不固不澀、發墨又不減其鋒,固為硯中之上品,深受皇家喜愛,是清代皇室御用把玩珍品,常被皇帝賞賜文武大臣所用。但因清朝制作生產受到嚴格限制,所以傳世很少。目前松花硯存世的僅240余件,收藏于北京故宮博物院和臺北故宮博物院。

由于清代硯名的叫法相似,遼硯和松花硯一直無法區分,至民國十八年(1929年)遼寧省檔案館保存的幾份檔案資料中詳細記錄了遼硯在首都國貨陳列館陳列,并參加首屆西湖博覽會,1929年張學良將軍下令征集遼硯參展。在此次展會上張學良將軍確定了硯名要以產地命名。如端石產于廣東端州高要縣的端溪,所以命名為端硯;歙石產地在歙州,取產地之名為歙硯。固正式將本溪橋頭所制硯臺冠名為遼硯。出于對家鄉遼寧石料所制硯臺的喜愛,他還與蒙師白永貞合作創作了一首絕句:“關東山里奇寶開,藍天紅霞凝石材,能工巧匠雕遼硯,珍品獨秀四寶齋。”可見張學良將軍對遼硯文化有著很深的感情,并用此詩來表達他內心對遼硯的喜愛及贊美。在西湖博覽會上世人見證了遼硯的風采,從此便有了“南端北遼”的美譽。

一、遼硯文化產業的現狀

民國時期,國家時局動蕩、戰亂不斷,人民生活苦不堪言,遼硯雕刻工藝幾乎無人繼承,致使遼硯文化發展停滯。改革開放以后,遼硯的制作生產工藝逐漸恢復,遼硯制作也進入飛速發展階段,并伴隨著我國經濟的發展,遼硯恢復了原有的地位和名氣。2006年,遼硯(石雕)被正式列入遼寧省省級非物質文化遺產名錄。2010年,遼硯被遼寧省政府確定為遼寧文化“新三寶”之一,將本溪作為遼硯生產加工地,同時歸入《遼寧省文化產業振興規劃綱要》。同年,身為市級唯一的文化產業園區,“本溪南芬遼硯文化產業園區”將遼硯列為本溪市“十二五”文化產業發展的第一工程,遼硯文化產業園區規劃面積8.13平方千米,園區發展建設的主要目的是打造將資源開發,產品創新,產品加工、展示、銷售等一體化的東北三省硯石產品和文化旅游工藝品集散地。當前在園區基地投資的企業已經有百余家,吸納了三千多人就業。2012年,遼硯文化產業園區被列為遼寧省第一批文化產業試驗園區,同時在2014年被列為省級現代服務業集聚區和省級文化產業示范園區。2017年,遼硯成為國家地理標志保護產品。遼硯文化產業在本溪市也得到了大力推廣和發展,但是高速發展之后必然會迎來衰落期,遼硯文化產業也是如此,其發展遇到了瓶頸。因此,找到保障遼硯文化產業可持續發展的對策為首要任務。

二、遼硯文化產業發展存在的問題

(一)遼硯生產企業規模普遍偏小,產品種類不豐富

根據目前狀況來看,遼硯的主要生產模式為家庭作坊式。家族式的管理方式并不科學,再加上絕大部分家庭作坊的規模都偏小,又沒有科技實力較強的企業資助,很大程度上阻礙了遼硯產業走向世界。同時遼硯的種類也不豐富,主要為古老的硯臺、奇石擺件、掛件、茶海等。

(二)遼硯生產企業營銷模式單一,銷售市場規范性差

多年來,遼硯加工企業和家庭作坊一直采取前店后廠的單一銷售模式,這種銷售模式很大程度上受到當地客流量的影響。很多企業和家庭作坊的銷售額持續下降,為了清理積壓的庫存,不得不開始相互壓價。此種現象更證明了遼硯銷售市場有待改善。

(三)產業發展資金缺口較大,遼硯生產企業融資難

遼硯在生產過程中需要大量的人力、物力、財力,同時回本速度慢。再加上這幾年遼硯市場一直不景氣,資金短缺問題愈發嚴重。這也是近幾年遼硯企業發展困難,企業規模一直無法擴大的原因。面對當前情況,許多遼硯企業想通過貸款的方式來解決資金問題,但是銀行放貸的要求越來越高,并不能使企業快速解決資金短缺的問題。

(四)關于遼硯制作上問題

隨著科技的發展,很多傳統的手藝都在被慢慢遺忘,取而代之的是機器制造,遼硯手藝也無法避免這一情況。但是機器終歸是機器,它無法制作出有情感的作品。例如硯雕大師能夠將高浮雕、淺浮雕、線刻、鏤空雕等技法交錯運用,彼此呼應,從而雕刻出精美的作品,而機器只能雕刻出大致的形狀,對于一些復雜、高端的工藝,機器遠遠做不到。手工藝品的制作需要匠人擁有深厚的雕刻功底,同時還要擁有極強的藝術思維能力。遼硯制作過程十分繁雜,需要匠人具備良好的雕刻技藝與藝術思維,二者相輔相成。再加上純手工制作的遼硯工期較長,價格不菲,并不能被普通人所接受,最終致使許多匠人放棄了遼硯手工工藝而選擇了機器制作。

機器雕刻的遼硯是根據電腦制作的圖案進行大批量的生產,且工期短、價格低。但是機器雕刻的遼硯,工藝相對粗糙、重復率高,而且機器無法進行高難度的雕刻,如高浮雕、淺浮雕等。但并不能完全否定機器的作用,科技飛速發展,很多高科技能夠彌補傳統雕刻工藝的不足,同時減少了大量的人力、物力、財力。用機器雕刻制作一些小工藝品或本地的一些紀念品十分合適。如果手工藝品牌只追求數量不注重質量,不再傳承手藝,那么遼硯最終將失去審美價值。但是手工藝也需要與時俱進,也需要進行創新。如果將傳統和現代相結合,一定可以將遼硯發揚光大。

三、遼硯文化產業發展的對策

(一)樹立品牌意識,擴大遼硯產品的知名度

品牌是生產者、經營者為了標識其產品,以區別于其他產品而采用的顯著標志。可以說品牌是用于辨別不同企業、不同產品的文字或圖形的組合,它甚至不再是一個標記,而是一個含義更廣、更抽象的概念,也可以說是一個企業的無形資產,是一種更完善的思維方式。企業品牌不僅有利于提高產品質量和保護企業形象,而且有利于保護消費者的合法利益。在產品營銷模式中,要大力推動遼硯品牌建設,向企業傳達品牌價值的重要意義,鼓勵企業創建自己的品牌,注冊自己的品牌商標,并借助對自己品牌的成功塑造,達到提高企業品牌形象的整體效果,從而提升人們對遼硯產業的整體社會認知度。另外,要深入挖掘遼硯的歷史文化內涵,也可以聘請知名專家、雕刻藝術家等對遼硯產品進行推介,還可以充分利用媒體傳播力量,如通過報紙、電視、電臺、網絡等媒體平臺,尤其借助近幾年新興媒體如抖音、快手、今日頭條等,加大宣傳力度,推動非物質文化遺產——遼硯走出去,讓更多人熟知。

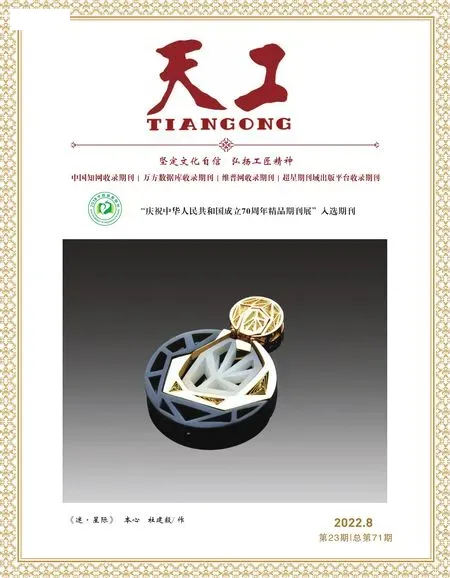

《祥瑞》 隋國一/作

《晚秋》 隋國一/作

《續寫華章》 隋國一/作

(二)加強遼硯產品研發設計,提高產品的文化內涵,激發消費者的購買欲

遼硯產品和普通的生活日用品不一樣,生活日用品是剛需,而遼硯產品屬于文化消費。所以,必須重視消費者的需求,站在消費者的角度考慮問題。與此同時,企業必須具有創新能力,了解當地文化,站在文化傳承角度宣傳遼硯的文化性和歷史性,提高遼硯的知名度。生產企業除了要提高遼硯的欣賞性和收藏性,還要豐富其功能性,令產品無論從外觀還是實用性方面都能獲得大眾的認可,從而激發大眾的購買欲望。

(三)借助地方高校辦學資源與優勢,培養產業發展亟須的復合型人才

地方政府應推動遼硯雕刻工藝走進高校,使學生了解遼硯背后的故事,了解遼硯的神采,領略遼硯的風華。尤其是對于遼寧籍的學生,應讓他們領略濃郁的家鄉特色、風土民情和民間藝術的無窮魅力,激發學生愛祖國、愛家鄉的社會情感。高校可以采用“訂單式”人才培養模式,加強與企業的合作,提高學生的就業率。遼硯文化產業園區或有關部門可以建立培訓基地,聘請遼硯雕刻大師指導教學,定期舉行業內技藝交流活動;也可以挑選一批有藝術天分、細心且素質高的員工進行重點培養,提高他們的綜合素養,努力打造適應遼硯產業發展的專業人才后備隊伍。

(四)調整政府的角色,做規則的制定者與信息的發布者

地方政府可以借鑒其他國家產業壯行的經驗,如韓國和日本就有很多產業壯行成功的案例,有很多可以值得借鑒的地方。在繼承和發揚傳統文化的過程中,政府的角色可以做出一定的改變,即由直接管理的角色較變為幫助文化更好地傳承和發展的角色,此種方式能使企業在具有挑戰性和創造性的市場中更好地生存下去。政府在傳承傳統文化的過程中,應當是規則的制定者與信息的發布者,而不是決策者。政府在傳承傳統文化的過程中,首要的任務為激勵更多企業加入其中,強化對傳統文化的重視程度,參照其他國家的成功經驗以保持競爭活力。

(五)積極推進遼硯礦產資源立法保護、資源調查與編圖工作,保障產業可持續發展

相比于其他社會歷史與人文產品,硯石資源身為礦產的一部分,在有限的資源中已經不能再生利用,對于本溪市的遼硯石材資源與使用過程中存在的各種問題,專業技術人員應該系統調查研究遼硯石材資源,全面開展遼硯石材資料的研究和編圖工作,積極尋找可替代資源,大力開展將遼硯石材資源再生利用的研究,促進遼硯石材資源保護與遼硯產業的可持續發展。對文化產業園區建設中涉及的自然生態環境破壞及礦石亂采濫挖的現象,積極制定遼硯礦產資源保護法,保護不可再生資源,保障遼硯文化產業可持續發展。

四、結語

遼寧本溪向來有“東北地質搖籃”“天然地質博物館”的美譽,其特有的地質地貌經過上億年的演變,形成了遼硯石材——紫云石和青云石。在《奉天通志》的“物產篇”中這樣描繪它:“青如碧玉,紫若沉檀。”用本溪市的石材做成的硯臺向來有“滑而不流墨,澀而不磨筆,養墨為群硯之首”的雅譽。從遼代白云寨出土的美麗石硯,到清朝用于宮廷的松花硯,再到民國時期張學良將軍在西湖博覽會上正名的遼硯,最后到現如今的橋頭石硯,可以說遼硯承載著我國波瀾壯闊的發展歷程,直到現在它依舊光芒萬丈。如今,文化產業的發展和創新是全球化進程中的重要部分之一。遼硯作為遼寧省的文化產業之一,雖然發展中遇到了不少問題,但是相信遼硯文化產業一定會增強企業產品研發創新力,大力挖掘產品文化內涵,注重人才培養和宣傳營銷,走品牌化經營之路。